勇气与德性

作者:三联生活周刊 ( 美国著名导演约翰·斯特奇斯1958年拍摄的电影《老人与海》剧照

)

( 美国著名导演约翰·斯特奇斯1958年拍摄的电影《老人与海》剧照

)

海明威和福克纳的交恶线索简单明了,他们虽处同一年代却没有什么来往,正式通信也只有一次,不多的交集公开场合的记录清晰。虽然两人一直相互揶揄,而且海明威一直是显得轻松自信的一方,一直到1947年福克纳被要求评价最重要的美国作家,提到海明威时竟说“他缺少勇气”,海明威听后大发雷霆了。海明威让他的一位将军朋友出面为他的勇气作证,这位将军写了三页纸的长信来证明海明威当战地记者时是多么的英勇无畏。

海明威的反应显然文不对题,他知道福克纳说的是他的文学创作天地狭窄,但却没勇气去摆脱。随后福克纳给海明威写的短信里,虽有“道歉”二字却并没有收回这个评价的意思,倒是在给将军的回信里再次重申了一下。他说:我认为我们全都失败了(就我们谁也没有达到狄更斯、陀斯妥耶夫斯基、巴尔扎克、萨克雷等人的高度而言)。沃尔夫失败得最光辉,因为他具有最大的勇气:敢于冒犯低劣趣味、笨拙、乏味、沉闷等错误的危险……而海明威他没有那样的勇气。

福克纳一直保留着这个评价,1952年《老人与海》出版,福克纳对这部作品大加盛赞的同时还附加着类似的议论:“迄今为止,他笔下的男男女女都是自己形成的,是用自己的泥土自我塑造成的;他们的胜利与失败也都掌握在每一个对手的手里,仅仅为了向自己、向对手证明他们能做到何等的坚强。可是这一回,他写到了怜悯,写到了存在于某处的某种力量。”重要的还不是这个短评没有发表,而福克纳写给《纽约时报书评》的信转到了海明威手里:“海明威说过作家应该抱成团,就像医生、律师和狼一样。我觉得在这句话里,机智、幽默的成分多于真理或必须,至少对海明威来说是如此,因为需要勉强抱团否则就会消灭的那种作家,就像待在狼群里才能是狼、单独活动时便仅仅是一条狗。”

海明威以硬汉形象立于文坛,“缺少勇气”可能是他最不能接受的评价,但他对福克纳的每一次反讥基本上都是气话,这一次还是气话:“只要我活着一天,福克纳就得喝了酒才能为得到诺贝尔奖而高兴。”但这一通气话竟还是从当年被说成“胆小鬼”的事说起,可见其耿耿于怀之所在。

但一直到海明威自杀,福克纳还是坚持着这个评价,在他得到消息后对朋友说:“海明威抗议得太多,他所显示的无畏与男子汉气概在某种程度上是一种伪装。”接着又说,“我不喜欢一个走捷径回家的人。”

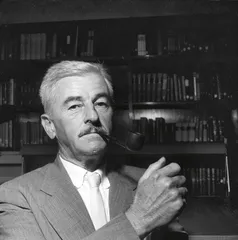

( 本期封面图片:比利时超现实主义画家

雷尼·马格利特的作品美国作家威廉·福克纳 )

( 本期封面图片:比利时超现实主义画家

雷尼·马格利特的作品美国作家威廉·福克纳 )

以“文人相轻”这种诛心之论来解释他们未免太过庸俗,可能也不得收益。如果参照他们的作品,可以说他们对“勇气”的定义是不同的,《老人与海》和《熊》这两部寓言式的小说,或许能够当作是为他们的争执所做的注脚。一个老人,一个孩子,需要应付的都是需要极大勇气的事情,但如何应对却显示出他们各自不同的参照系及其展示出的不同的生活世界。

奥地利心理学家阿德勒的解释是:“应付生活中各种问题的勇气,能说明一个人如何定义生活的意义。”这也就意味着勇气不仅是心理学的问题,最终是在伦理范畴呈现。在中国古代思想中,勇气曾是被提及的德性之一,《中庸》有言:“智、仁、勇三者,天下之达德也。”

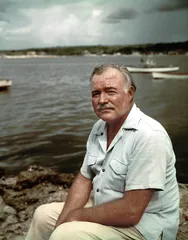

( 美国作家海明威在古巴 (摄于1952年)

)

( 美国作家海明威在古巴 (摄于1952年)

)

亚里士多德也是明确地把勇敢作为一种德性来分析的。他所谓的勇敢的人总是以情况所允许的最好方式,按照理性的原则、事情的要求,去感觉和行动。有些由于足够的经验、一时的怒火、错误判断或被迫所推动的行为虽然貌似勇敢,并不具备一种勇敢的品质。他说,雇佣兵往往因为经验丰富而善战,但当危险超出了他的忍受度就会逃跑;被激情所控制人的可以是斗士,但与勇气无关;而一个超级乐观的人往往对危险和困难缺乏恰当的估计而显得勇敢,一旦他发现估计错了,也会放弃;一个被迫行动的人为了躲避更大的惩罚而承受痛苦的行为,更不是出于勇气。最终亚里士多德所谓的勇敢是混合着意愿、情感、权衡,能在怯懦和鲁莽之间的恰当的行为,是为城邦、为正义、为知识、为人的尊严等高贵目的而选择承受巨大痛苦和困难的品质。

这种维度中的勇敢似乎不是一种能自立的品质,而是以行为背后的伦理依据来确立。老子所说的“慈故能勇”、孟子的“自反而缩,虽千万人,吾往矣”,大致也是由伦理依据来定义勇敢。

恐惧是人的有限能力对生活世界的自然反应,是对行动力的抑制,而克服恐惧的勇气其发生形式还是由文化来决定。宗教感、正义感、责任感、自尊感都是可以激发勇气的生活意义。或许对于这些生活在文化相对稳定时代的古代先贤来说,答案是清楚的。即使如此,在古希腊的很多故事中,悲剧常常产生于两种所谓的普遍理念在同一人物同一事件中构成的冲突。安提戈涅与克瑞翁之间的悲剧,在黑格尔的分析中,是家庭伦理与政治理念的冲突。他们各自选择了所必须维护的正义之后,最后他们兄妹两人都没有从中获得安宁。但我们把赞美献给了安提戈涅,因为安提戈涅守护的似乎是更深刻的“天条”,更有“人道”的光辉。可是在我们赞美安提戈涅的崇高之美时,齐泽克却在对意识形态的分析中分辩说,安提戈涅的妹妹伊斯墨涅才是更能够让人认同的人物,她善良、周到、机敏,懂得让步或妥协,具有同情心,更人道。

至少对于当事人,他们各自还有着行事决断的依据。他们显示出的勇气就是克服对死亡和痛苦的恐惧、直面现实、为所当为的一种力量。到了“对于生活在知识、宗教和社会的转折时期”的莎士比亚那里,情况就开始变得麻烦起来。

以精神分析方法做文学评论的心理学家伯纳德·派里斯采取的分析方法,主要针对着使莎剧人物陷入内心危机的处境。根据这种分析,人物的行为与其说取决于心理动机,不如说是取决于他的世界观,因此,哈姆雷特表现出的紧张状态,他对正确行为的渴望,却又迟疑地缺少行动的能力,他著名的生死问题,都不是个性的特征,而是主题的需要。这个主题就是,他的心目中的世界图景正在破裂,被几种具有同样可能性的现实观念所撕裂。哈姆雷特一直有一个理想的自我设计,不沾染骄傲、复仇、野心以及粗俗的污点,可这时他出于公正应该为父亲复仇,而成为一个复仇者和谋杀者又让他感到自我憎恨;而一直拖延行动又让他受到怯懦的自我谴责;当他有了复仇时机时,又不能无视那个谋杀者所处的虔敬时刻,不能不担心自己会受到上帝的惩罚;他珍视谦逊的品德,他容许自己愤怒是因为为别人而战是有德行的,于是他可以为父亲受到的伤害而愤怒,而他为自己遭受的冷落和伤害一直压抑着,但他自己并不能真正分清他的愤怒中包含着多少为自己的愤怒和野心;所有“道德上的混乱”使他内心的策略都失效了,“不管他做什么,他都注定会憎恨自己”,只有装疯卖傻不必为行为担负责任时,他才有些行动力,也是他把自己的困惑推向明处的机会。所以派里斯认为,哈姆雷特的经历显示的是一个人必须为自己的生活重建意义的过程。

这里出现了一个不大被古人关注的维度,即在对高尚事情充分肯定并有勇气为之承担责任时,“自我肯定”要求得到回应。现代社会发生的变化中,组织化宗教、形而上道德的魅力不断受到质问,个人主义、功利主义、民主观念及社会契约观念也逐渐成为生活世界的伦理依据。列奥·斯特劳斯认为在现代社会,个人权利和契约观念得到伸张后,责任的概念也发生了变化,在契约条件下的责任总是有条件的。

关于勇气的讨论范围必定会大大扩展,因为很多义无反顾的行动理由变得没那么义无反顾了。心理学家从泛泛之谈的勇气中分辨出针对不同方面的勇气,比如生理勇气、道义勇气和心理勇气等,它们分别与人类在各种生存境况和处境中的自我选择相关。“道德勇气”虽然还保留着对勇于承担公共价值的道德光辉,也包括了面对异议、羞耻、丑闻的道义勇气。“生理勇气”显然是在人道主义价值观中被凸显出的,它参照了作为个人的生理条件所能承担的界限,以及人作为整体的自然界限,强调的是在直面这种界限的勇气。

但无论怎样区分,在生活实践中,三种勇气总是相互交织着被评价。因此我们才不会把一个不要命的抢劫犯或贪污犯当成一个有勇气的人,一个为争夺首位的人不怕危险表现出的一往无前,或一个怯懦的人为博得赞誉表现出的进攻性,也不被视为勇敢。阿德勒说:谋杀者手握一把刀时,只有他自己相信自己的重要性,对别人而言,刀并不能抬高他的重要性,也不能为他建立意义。因为,属于私人的意义是没意义的,只有在与不可躲避的三个基本事实联系时,意义才会出现。

因人而异的生命意义数不胜数,阿德勒认为无论怎么样定义都离不开三条线索所束缚:首先是我们居住于这个贫瘠的地球上,无处可逃;而且我们必定是生活在人群之中,无处可逃,这是个人的脆弱和限制所造成,所以为个人的福祉所采取的最重要步骤就是与别人建立联系;性别的存在使得人必须顾及人作为一个自然生物这个事实。于是,如何从事一种职业,以使我们能在地球的限制下得以生存;如何在同类中获得一个位置,以使我们能在互相合作中分享利益;如何对待自身以适应人类的延续。离开这三个基本线索,勇气也会成为脱离语境的狂欢或化学分泌物,依然会遗留下建立生活意义的问题。而阿德勒说,一个真正有勇气应付生活的人不会提出“什么是生活的意义”这样的问题。

现代人的生活意义总是在人的权利与法律秩序、道德生活与幸福追求的错综交织中建立,所以不仅在战争中、在公共事业中、在知识探索中,也在个人生活中,在会议室、在病房里、在厨房里,都需要理性上的自主,让我们有足够的勇气选择自己的行动。

(文 / 志余) 老人与海海明威勇气德性安提戈涅