转基因的政治经济学

作者:三联生活周刊 ( 2011 年5 月7 日,美国伊利诺伊州的农场主麦迪逊正在往播种机里装种子,他选用的是孟山都公司出品的Dekalb VT3 杂交玉米种子 )

( 2011 年5 月7 日,美国伊利诺伊州的农场主麦迪逊正在往播种机里装种子,他选用的是孟山都公司出品的Dekalb VT3 杂交玉米种子 )

美国农民为什么爱种转基因?

10月的爱荷华州,正是收获季节,农场主罗杰·泽尔斯特拉(Roger Zylstra)正在为收割自家的玉米做准备,他拥有700英亩土地(1英亩约等于6亩),大部分种的是玉米,他这样的规模在美国的中西部只能算是中农。

“今年的天气条件特别不好,先涝后旱,多亏了我种的转基因玉米帮了大忙,预计今年的收成和往年相差不大。”身兼爱荷华玉米种植者协会主席的泽尔斯特拉对本刊记者说。

泽尔斯特拉已经种了35年玉米,是一个很有经验的老农民。他很在乎自己土地的养护,一直采用免耕种植法,以保持土壤养分。他还坚持采用粪肥和化肥结合的办法,一来可以节约化肥,二来可以提高土壤的有机物含量。当年孟山都推出第一代抗除草剂转基因玉米后他立即就种上了,一连种了17年,没有出现任何问题。

“我一直非常小心地按照厂家的要求在做,比如每年都种一定比例的非转基因玉米,防止出现抗性。”泽尔斯特拉说,“另外我还经常换不同公司的产品,孟山都、杜邦先锋和先正达的转基因玉米都种了一些,这样可以增加品种的多样性,降低风险。”

( 爱荷华州农民威尔·坎农使用红外线遥感仪对自己种植的玉米和大豆进行监控 )

( 爱荷华州农民威尔·坎农使用红外线遥感仪对自己种植的玉米和大豆进行监控 )

这么做很符合科学道理,不同公司生产的转基因抗虫玉米虽然转的都是Bt基因,但实际上Bt基因有很多种,轮换种植可以大大降低害虫产生抗性的风险。同样,除草剂也有很多种,草甘膦虽然是其中最环保的一种,但如果长时间使用必然会让杂草产生抗性,泽尔斯特拉每年都会轮换除草剂种类,这就避免了所谓“超级杂草”的诞生。这里面的道理很简单,中国农民也懂,但因为各种原因,中国的棉农只有孟山都的第一代抗虫棉可选,这就增加了使用的难度。相比之下,就连印度都已经引进种植了第二代抗虫棉,抗虫效果更好,也更不容易产生抗性。

曾经有不少反转组织指责转基因农作物导致抗性产生,这就相当于一个国家只允许进口“386”这一种机型,然后指责电脑不好用。爱荷华农民的案例证明,只要给转基因一个健康的发展环境,上述问题都是不难克服的。

( 美国俄勒冈州立大学的小麦基地实验室 )

( 美国俄勒冈州立大学的小麦基地实验室 )

事实上,对于爱荷华农民来说,因为有了抗虫和抗除草剂这两项转基因技术做保障,虫害和杂草都已不是什么大问题了,他们更关心的是如何提高农作物的抗旱和抗涝能力,以及如何提高化肥的利用率,在稳产的同时保护环境。今年只有33岁的爱荷华农民威尔·坎农(Will Cannon)告诉本刊记者,他已经用上了红外线遥感仪,不定期地对自己种植的500英亩玉米和大豆的状况进行监控,一旦发现问题就可以随时处理。他希望将来有一天能培育出高效利用养料的转基因农作物,这样就可以减少化肥的使用量,保护环境。

坎农和泽尔斯特拉都是爱荷华州立大学为本州农民专设的培训班的学员,这所大学是遍布美国的所谓“赠地大学”(Land-grant University)之一。这批大学得益于1862年通过的《莫雷尔法案》(Morrill Land-Grant Acts),该法案规定每个州专门拨出3万英亩土地资助至少一所学院,开设农业和机械制造技术方面的课程,帮助本州的工人和农民提高专业技能。这些大学后来大都发展成各州的州立大学,为美国的工业和农业培养了大量专业人才,是美国经济腾飞的基石。正因为它们的存在,使得美国农业的科技含量始终领先于世界,这就是转基因技术为什么首先在美国发展起来的根本原因。

( 10 月29 日,美国西雅图一家超市的员工正在摆放商品。货架旁的标语牌表示支持华盛顿州为是否在转基因食品上贴标签举行公投 )

( 10 月29 日,美国西雅图一家超市的员工正在摆放商品。货架旁的标语牌表示支持华盛顿州为是否在转基因食品上贴标签举行公投 )

另一个关键原因就是孟山都。这原本是一家生产化学品的公司,但无论是销售额还是知名度都不高。1962年《寂静的春天》出版,在美国掀起了环保热潮,化学品的地位一落千丈,于是孟山都便开始寻找新的经营方向。此时恰逢基因工程技术日渐成熟,细菌的转基因获得了成功,于是孟山都果断放弃了化学品的生产,豪赌转基因育种,试图用这种更加环保的方法代替化学杀虫剂和除草剂。正是在这一思路下,孟山都挖来了傅瑞磊等一大批科学家,投入大笔经费主攻当时还处在萌芽阶段的植物转基因技术,最终获得了成功。

“其实植物转基因技术诞生在欧洲,但是欧洲科学家更喜欢在实验室里搞研究,不善于将研究成果转化为实际应用。”本届“世界粮食奖”获得者、比利时根特大学的蒙塔古教授对本刊记者解释说,“另一个重要原因就是,美国商人比欧洲同行更有冒险精神,当初也有几个欧洲公司在做,但都不如孟山都大胆,最后还是孟山都成功了。”

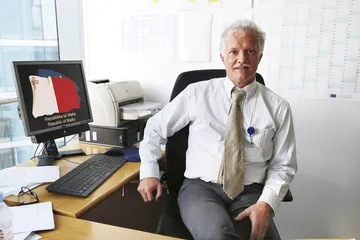

( 欧盟委员会研究与创新总司生物技术部门负责人巴兰德·维拉切特博士 )

( 欧盟委员会研究与创新总司生物技术部门负责人巴兰德·维拉切特博士 )

1996年,孟山都在傅瑞磊的领导下推出了转基因抗农达大豆,获得了巨大的成功,之后又推出了转Bt基因的抗虫棉花,同样大受欢迎。从此这两种转基因技术迅速普及到了其他农作物中,从根本上改变了农业的面貌。

“转基因最先是从美国发展起来的,全世界都没有先例可寻,于是当时的美国政府相关管理部门有些措手不及,不知道应该如何去对待它,最后还是那些生物技术公司主动提出,让与此有关的政府机构联合起来,共同管理这一新兴事物。”美国生物技术工业联合会(The Biotechnology Industry Organization)分管食品与农业领域的执行副主席凯瑟琳·恩赖特(Cathleen Enright)博士对本刊记者说,“于是,美国农业部(USDA)、食品与药品管理局(FDA)和环保署(EPA)这三个部门便根据已有的法律,分别负责管理转基因的三个不同的方面。”

( 2010 年11 月2 日,德国立宪法院驳回限制种植转基因作物违反宪法的投诉 )

( 2010 年11 月2 日,德国立宪法院驳回限制种植转基因作物违反宪法的投诉 )

恩赖特博士告诉本刊记者,因为性质不同,这三家机构对于转基因的管理方式有着很大差别。首先,根据美国农业部的规定,任何在美国土地上种植的农作物必须经过USDA的审查评估,证明对其他农作物没有伤害后才能获准种植。审查过程是完全公开的,过去民众提意见只能写信或者打电话,如今这一过程已经全部在网上实现了,民众可以自由地在USDA官方网站发表意见。如果反对意见有科学根据,USDA必须及时做出书面答复,可惜自从USDA把这一民主过程搬到网上后,迄今为止几乎所有的反对意见都是情绪化的指责,对此USDA没有义务做出回答。

严格意义上说,获得USDA的批准只能算是一种种植许可,不具有推荐的性质,它只是表明USDA认定这种作物安全,不再管了。两者的区别在于,批准种植的证书是有时间限制的,到期后还得再申请,而USDA的决定没有时间限制,除非将来发现新的证据表明其有害,否则开发种子的企业就不用再和USDA打交道了。

( 2010 年12 月9 日,比利时布鲁塞尔,绿色和平组织成员站在世界著名的3D 立体画艺术家科特·温纳的作品前,

要求建立一个委员会,禁止转基因作物推广,并建立科学的转基因作物安全评估机构 )

( 2010 年12 月9 日,比利时布鲁塞尔,绿色和平组织成员站在世界著名的3D 立体画艺术家科特·温纳的作品前,

要求建立一个委员会,禁止转基因作物推广,并建立科学的转基因作物安全评估机构 )

其次,农产品最终的消费者是人,所以从理论上讲,任何打算在美国上市的转基因品种都必须经过食品与药品管理局的审批。但是,FDA经过详细的调查研究后认定,转基因食品除了其中含有的少量外源DNA外,其余方面和传统食品没有区别,而所有的科学证据都表明,食品中含有的DNA是安全的。用食品安全的术语来说,叫作“一般认为安全”(Generally Recognized as Safe,简称GRAS)。按照FDA的惯例,凡是被贴上GRAS标签的食品以后就不用再申请许可证了,因此FDA认为自己没有理由对转基因产品进行强制性检查,全凭企业自愿。这一点一直遭到反转人士的指责,认为FDA不负责任。但实际情况是,因为政治的原因,所有涉及转基因的生产企业都不敢冒任何风险,因此他们都会主动要求FDA检查,检查的项目包括毒性、致敏性和易消化性等等和食品安全有关的方方面面。因此,迄今为止所有在市场上卖的转基因食品实际上都已经被FDA检查过了,而检查的结果也都证明转基因食品是安全的,对人体健康没有危害。

第三,美国环保署认为,转基因本身是不需要由他们来批准的,除非所转的基因涉及对其他生物的毒性时才需EPA出马。换句话说,如果是抗旱或者提高肥料利用率的转基因品种,根本没有EPA什么事,但是抗虫和抗除草剂的转基因农作物则被看作和化学杀虫剂和除草剂类似的东西,这就需要经过EPA的批准了。同样,EPA也会把审查结果公布出来供民众监督,这一步骤如今也已经上了网,但和USDA一样,他们收到的反对意见全都是情绪化的辱骂,没有任何一条有科学根据。另外,与前面的两个部门不同的是,EPA这道关是强制性的,具有时间限制,到期后还需重新申请证书,这一点和所有化学品的待遇是一样的。

( 西班牙莱里达大学农作物与森林科学系教授保罗·克里斯托 )

( 西班牙莱里达大学农作物与森林科学系教授保罗·克里斯托 )

从上面的叙述看,美国的转基因管理模式似乎是相当复杂的,三个单位各司其职,彼此没有直接的联系。相比之下,世界上绝大部分国家都采用和美国相反的模式,即专门成立一个机构负责处理所有与转基因有关的事情。两者最大的区别是对待转基因的态度,美国把它看作一个普通的新技术,只要用现有的体系来应对就可以了,而其他国家则把转基因当作一头危险的怪兽,千方百计要限制它的行动自由。

“如果从全球范围看,绝大部分国家的科学机构得出的结论都是相似的,差别在于之后的决策程序。美国把转基因的决定权完全交给了科学家,上述三家机构分别做出基于科学的决定之后便成为法律,政治家不再干预。而包括欧盟各个成员国在内的大部分国家则是把科学家们的评估结果提交给政治家,由他们投票决定,这就相当于多了一道政治手续,其结果就完全不一样了。”恩赖特博士总结道,“据我所知,目前世界上只有巴西采用了和美国类似的决策程序,巴西过去一直采用欧盟的管理方式,但是巴西领导人发现这么干下去就什么也干不成了,便在2005年时改变政策,选择了27名不同领域的顶尖科学家组成一个转基因专家委员会,政治家不再干涉。委员会内部则实行少数服从多数的投票制度,防止个别持有极端意见的人干涉这一过程。”

( 2010 年3 月2 日,时任欧盟委员会卫生专员约翰·达利出席新闻发布会,宣布欧盟同意种植转基因土豆 )

( 2010 年3 月2 日,时任欧盟委员会卫生专员约翰·达利出席新闻发布会,宣布欧盟同意种植转基因土豆 )

从这个过程可以看出,一个国家对待转基因的态度取决于政治制度,而到底采用什么样的政治制度则在很大程度上取决于该国领导人的态度。在恩赖特博士看来,巴西和美国的领导人一直把生物技术当作国家发展的重点领域加以扶持,这一思路为相应政策的制定提供了政治上的动力。

那么,欧洲的情况是怎样的呢?欧洲人为什么不喜欢转基因呢?难道欧洲政府不看重生物技术吗?要想知道这些问题的答案,必须去欧盟总部走一趟。

( 10 月19 日,湖北武汉的两位网友在品尝由黄金大米及转Bt 基因抗虫水稻制作的食物 )

( 10 月19 日,湖北武汉的两位网友在品尝由黄金大米及转Bt 基因抗虫水稻制作的食物 )

欧洲人为什么不喜欢转基因?

欧盟总部位于比利时首都布鲁塞尔,市中心的超市里商品琳琅满目,但却找不到任何标有“转基因”字样的食品,最可能的植物油柜台也没有,因为这里基本上找不到大豆油,而是用葵花籽油和橄榄油代替了。

( 英国环保活动家马克·林纳斯 )

( 英国环保活动家马克·林纳斯 )

“欧洲商店里确实很难买到转基因食品,但这不是因为它有毒,而是因为消费者不愿吃。”欧盟委员会研究与创新总司(Directorate General for Research and Innovation)生物技术部门负责人巴兰德·维拉切特(Barend Verachtert)博士对本刊记者说,“我们经过将近30年的研究后认为,转基因食品不比传统食品更不安全。”

研究与创新总司是欧盟旗下负责科学研究的核心机构,科学家和欧盟官员的双重身份让维拉切特博士的言辞格外谨慎。他向本刊记者展示了两本论文集,里面记录了欧盟科学家这些年来对转基因的研究成果。自上世纪80年代末期开始,欧盟委员会便责成研究与创新总司研究这个新鲜事物,总司便拨出专款,资助欧盟科学家研究转基因的安全性,迄今为止已经投入了2亿多欧元,资助了100多个研究项目。

“法国科学家塞拉利尼(Gilles-Eric Séralini)今年曾经发表过一篇引起轰动的论文,说食用转基因玉米的小鼠易患癌症。文章发表后遭到大部分科学家的反对,我们认为该论文存在严重缺陷。”维拉切特博士对本刊记者说,“但是我们仍然很重视这件事,准备再专门拨出200万欧元,公开招募欧盟科学家重复他的实验,而且必须由各国科学家合作完成,实验过程也要完全公开,这也是我们一直遵循的原则。相比之下,塞拉利尼则是一个人在秘密工作,然后独自发表了一篇没人相信的论文。”

如果欧盟的转基因政策是由负责科学事务的研究与创新总司来决定的,事情就没那么复杂了。但是,欧盟旗下还设立了一个名为健康与消费者保护总司(Directorate General for Health and Consumers,简称SANCO)的机构,负责执行欧盟关于食品安全的相关法律,管理与此有关的一切事务。

“我们是2003年开始正式成为欧盟的转基因立法机构的。”SANCO生物技术部的负责人托马斯·布雷容(Thomas Bregeon)博士向本刊记者介绍说,“任何一家公司如果想要在欧盟销售转基因种子,或者向欧盟出口转基因农产品,必须首先向我们提交申请。但我们也没有最终决定权,这个权力掌握在欧盟委员会的手里。”

据布雷容博士介绍,SANCO接到申请后,会将所有材料转交给欧盟食品安全局(European Food Safety Authority,简称EFSA)审查。EFSA是一家2002年刚成立的独立科学评估机构,负责收集来自全世界的研究成果,在此基础上评估某种食品的安全性。EFSA的评价标准要比美国的相关机构严格得多,经常会要求各个公司补交材料,以此来拖延时间,这就是为什么欧盟的审批程序耗时很长的原因之一。但是,迄今为止几乎所有的申请最终都得到了EFSA开的绿灯,换句话说,如果EFSA有最终决定权,事情同样会变得很简单。

问题在于,欧盟的所有法律最终都必须经过各成员国的投票表决才能生效,而且这种投票不是简单的少数服从多数,而是必须要得到特定多数票才能通过。

简单说,欧盟现有28个成员国,因为每个国家的人口总数是不一样的,因此投票的分量也会不同,比如德国、法国、英国和意大利各有29票,马耳他则只有3票,加起来一共有352张选票。一项决议要想获得通过,必须满足以下三个条件,即至少获得260张选票,至少有15个成员国投赞成票,以及至少获得62%的人口的支持。迄今为止没有任何一项关于转基因的议案同时满足这三个条件,也就是说,没有一种转基因农产品通过这种方式获得了在欧洲的种植权和进口许可证。

截至今年10月为止,仅有两种转基因作物因为申请得早而获得了在欧盟境内种植的许可证,一种是巴斯夫公司的转基因土豆(主要用于工业淀粉生产,目前已经没人种了),另一种是孟山都公司的转Bt基因抗虫玉米MON810,这个品种是1998年获得批准的,由此可见这是20多年前的技术了。如今美国、巴西和阿根廷的农民已经用上了第二代甚至第三代转基因抗虫玉米,也就是把多个有益基因叠加到一起,这样就能抵抗多种害虫,抗虫效果更好,也更不容易产生抗性。其实这些品种大都已经在欧洲申请过了,而且也都通过了EFSA的审查,但却因为没有得到特定多数票的支持而被无限期搁置了下来。一些公司终于等不及了,就在几个月前,孟山都宣布撤出欧洲市场,不再继续申请种植许可了。

换句话说,因为政治的原因,欧洲的农民只能继续种植技术落后的农产品,他们是欧盟转基因政策最大的输家。

另一个输家就是欧洲的科学家们。一项技术被发明出来,就是为了用的。欧盟虽然支持科学家在实验室里进行基础研究,但科学家们看不到应用的希望,失去了研发的动力,纷纷把自己的实验室搬出了欧洲。而在公司方面,除了孟山都外,德国生化巨头巴斯夫(BASF)也宣布将生物技术研发部门全部迁到美国,关闭了在欧洲的实验室。

“欧洲的转基因科研水平本来就比美国落后,欧盟这么一搞,双方的差距会越来越大的。”蒙塔古博士对本刊记者说,“欧盟的政治家们大概是出于贸易或者文化等原因,试图阻止孟山都等跨国公司进入欧洲市场,但他们却采用了诋毁转基因技术的方法来达到目的,结果反而伤害了欧洲本土的科学发展。”

虽然欧盟对于转基因农作物的种植管得很严,但对于进口的限制则要宽松得多。迄今为止已有56个品种得到了欧盟颁发的进口许可证,包括大豆、玉米、油菜和棉花等。理论上所有进口的转基因农作物都可以用于食用,但事实上绝大部分都被当作了饲料。

转基因农产品的进口也是需要欧盟各成员国投票通过才能批准的,同样没有一样产品获得了特定多数票,两者的差别在于,欧盟委员会在进口问题上启动了“欧盟专家委员会程序”(Comitology Procedure),大意是说,如果投票过程出现僵持不下,欧盟专家委员会可以根据EFSA的意见单方面做出裁决。由于EFSA的评价都是正面的,专家委员会没有理由拒绝,通常都会给绿灯,于是这些转基因农产品最终都获得了进口许可证。

不过,欧盟各成员国还可以通过投票来阻止这件事发生。按照欧盟的规定,要想阻止一项决议,只需得到至少93张反对票,或者至少14个成员国的反对,或者多于38%的人口的反对就可以了。但是迄今为止还没有一项关于转基因的进口许可被投票封杀,说明欧盟内部对转基因持宽容态度的国家也是很多的。

“欧盟28个成员国对待转基因的态度十分固定,有10~12个国家总是投反对票,比如意大利、奥地利和一些东欧国家,6个国家持中立立场,其余的则持支持态度,包括西班牙、荷兰、英国,以及大部分北欧国家。”比利时根特大学植物系客座教授、转基因政策资深专家皮耶特·范德米尔(Piet van der Meer)博士对本刊记者说,“一个国家到底持何种态度,背后的原因相当复杂,比如奥地利有很强的有机农业传统,希望维持自己在这个领域的强势地位。”

欧盟的转基因政策看似中立,实则偏向于反转派。比如,任何成员国都不能违反欧盟的决议单方面种植转基因,罗马尼亚在加入欧盟之前一直在种转基因大豆,2007年为了加入欧盟不得不停止种植。但是,任何成员国只要能够提出一个反对理由,就可以援引《预防性条款》(Safeguard Clause),单方面禁止种植或者进口转基因。唯一条件是,这个反对理由必须是有科学根据的,不能只是政治或者经济原因。

“奥地利、德国、希腊和匈牙利等国都曾经援引这个《预防性条款》,单方面禁止转基因的种植或进口。最近法国也加入了这个阵营,法国直到2007年还在种MON810,2008年突然启动《预防性条款》,宣布这种玉米对法国的环境有害,禁止在法国境内种植。EFSA认为这个理由没有科学根据,拒绝接受,并将此案送交欧盟理事会投票,结果仍然没有获得特定多数票。因此欧盟最高法院在今年8月宣布法国的转基因禁令是违法的,要求法国做出改正,但法国政府拒绝接受最高法院的裁决。”布雷容博士对本刊记者说,“其实这套系统是经过欧盟全体成员国投票同意的,法国这么做属于单方面违约,如果别国竞相效仿,这套系统就要崩溃了。于是欧盟于2010年提出了一项改革计划,允许各成员国根据本国情况做出单方面行动,不用非得提交一个科学的理由。但是这个修正案却在投票时被否决了,而且法国居然也投了反对票。”

之所以会出现这个僵局,原因在于无论是挺转方还是反转方都认定这个新提案对自己不利,都希望整个欧洲全都转向自己一方,但事实证明这条路几乎是走不通的,欧盟各国的立场分歧太大,短期内不可能达成共识。欧盟首席科学顾问安妮·格洛瓦博士对本刊记者表示,持有坚定反转立场的国家一直在滥用《预防性条款》,使得欧盟这套转基因管理系统效率低下,甚至可以说形同虚设。既然如此,还不如干脆取消限制,让欧盟各国自行决定本国的转基因政策,给那些支持转基因的国家让路。但是,西班牙莱里达大学(University of Lleida)农作物与森林科学系教授保罗·克里斯托(Paul Christou)则反对这么做,他和一批支持转基因的欧洲科学家们联名在《自然》杂志《生物技术分册》(Nature Biotechnology)杂志上发表了一篇文章,认为如果欧盟修改了规则,就会导致欧盟出现人为的“转基因禁区”,不但会影响到欧洲农业科学的发展,而且会给欧盟成员国之间的双边贸易带来巨大的负面影响。

不管怎样,双方都意识到如果再不改变,欧盟的这套体系就将面临崩溃的危险。今年11月6日,欧盟突然宣布批准杜邦先锋种业公司研发的转基因抗虫玉米1507在欧盟种植,使之成为第三个获得欧盟种植许可证的转基因农作物。宣布这一决定的同时,欧盟再次恳请各成员国支持欧盟的改革计划,下放权力,不再要求各成员国必须统一行动。

“欧盟看上去和美国一样实行的是联邦制,但本质上非常不同。欧盟各个成员国都有各自独立的政府,经济发展水平相差很大,就连语言都不同,导致整个欧盟体系庞大而又复杂。”西班牙饲料工业协会主席乔治·冈萨雷斯(Jorge Gonzalez)对本刊记者说,“可是,这个体系却总是希望让所有人都满意,所以欧盟最终通过的任何协议在美国人看来都太和稀泥了。”

几乎所有的欧洲政治决议都可以从欧盟特有的政治构架上找到原因,转基因就是一个非常典型的案例。在冈萨雷斯看来,欧盟谈判代表们依据的都是同样的一份由EFSA撰写的评估报告,但却从中得出了完全相反的意见,说明欧盟在这个问题上一点也不尊重科学,而是被各自的政治立场绑架了。

“政治家大都是通过投票上台的,但科学家不是。”格洛瓦博士对本刊记者说,“科学家依据的是科学证据,所以全世界大多数科学家都得出了同样的结论。但是政治家则必须替选民说话,维护选民的利益,有很大比例的欧洲人不喜欢转基因,这就是欧盟政治家反对转基因的根本原因。”

那么,为什么欧洲人不喜欢转基因呢?本刊记者就这个问题询问了30多位采访对象,多数人都提到了疯牛病。这个病是1986年被首次发现的,但当时还仅局限于牲畜。1996年3月20日,英国政府首次承认食用疯牛肉可以导致脑衰竭等不治之症,这个消息一经公布立即在欧洲引发了恐慌。几乎与此同时,欧洲大陆还出了好几起食品安全事故,这些丑闻的集中爆发让欧洲人普遍对欧盟的食品安全监管体系失去了信心,直接导致欧盟最终成立了EFSA,大幅度提高了对食品安全的监管力度。

恰在此时,也就是1996年4月,孟山都在欧洲推出了抗农达大豆,此举立即引发了欧洲媒体的质疑,一家法国报纸称这种大豆为“疯豆”,暗指它和疯牛病一样都是不安全的。此后,“弗兰肯食品”(Frankenfood)这个词开始流行,意思是说转基因食品是一群疯狂的科学家(英文称之为Frankenstein,弗兰肯斯坦)躲在实验室里偷偷研究出来的东西。这些指责契合了当时欧洲民众的恐慌心理,于是欧洲的反转运动正式拉开了序幕。

“世界范围内的反转运动最早是从美国开始的,有一个名叫杰瑞米·里夫金(Jeremy Rifkin)的职业社会活动家早在上世纪70年代就开始反转了,比第一个转基因植物诞生的时间都早。”法国国家科研中心(CNRS)主任马塞尔·昆茨(Marcel Kuntz)博士对本刊记者说,“他反对的是整个转基因概念,他认为这是科学家在扮上帝,任何基因操纵都是他攻击的对象,就连用转基因大肠杆菌生产胰岛素或者基因治疗也不例外,所以响应他的人不多,在美国闹了一阵很快就偃旗息鼓了。”

“美国人相对来说比较信任像FDA这样的政府机构,反转派闹不起来,但欧洲的科学共同体当时正忙着对付疯牛病,没有及时向公众做出合理的解释。”欧洲谷物进口商协会(European Grain Importers Association)秘书长特蕾莎·巴布西奥(Teresa Babuscio)对本刊记者说。

在任何社会里,恐惧都是最好的营销方式。欧洲的环保非政府组织(NGO)肯定明白这一点,他们从中看到了机会。“当时欧洲环保NGO普遍有一种英雄无用武之地的感觉,因为他们所关心的话题,比如气候变化、环境污染和生物多样性等等都已经引起了欧洲政府的足够重视,很多话题甚至早已成为政府的首要任务,他们感觉没自己什么事了。”欧洲生物技术工业协会(EuropaBio)绿色生物技术部主任卡莱尔·萨瓦斯(Carel Sarvaas)对本刊记者说,“为了拿到资助,这些NGO一定要找到新议题,于是他们盯上了转基因。”

“我看过一部纪录片,讲的是上世纪90年代的一群欧洲环保人士坐在沙滩上讨论下一步该做什么,讨论了半天没有结果,突然有人说了一句,要不我们去反对转基因吧!大家听了恍然大悟,这个主意太好了!”欧洲食品与饮料工业协会主席梅拉·弗莱文(Mella Frewen)博士对本刊记者说,“现在看来,反转不但看上去很环保,而且还把孟山都这样的美国跨国公司当成了敌人,这两条都很符合当时欧洲民众的普遍情绪,太适合环保NGO的理念了。”

“我认为孟山都也犯了个很大的错误,不该把抗除草剂的玉米作为首个转基因农产品推向欧洲市场。欧洲民众认为孟山都是在借机推销自己生产的除草剂农达。”冈萨雷斯对本刊记者说。

转基因的经济问题

“欧洲超市见不到转基因食品,不等于欧洲不准卖转基因食品,事实上很多转基因产品都是合法的,只是超市不愿意卖罢了。”弗莱文博士对本刊记者说。弗莱文博士担任主席的欧洲食品与饮料工业协会(Food and Drink Europe)是欧洲最大的工业协会,旗下涵盖整个欧洲的食品企业,总产值高达1万亿欧元。据她介绍,欧洲食品工业把转基因分成了绿色和白色两种,绿色指的是农作物的转基因育种技术,白色指的是酿酒或者奶制品等所使用的酶和酵母菌,它们中的大部分都是通过转基因技术而生产出来的。

“欧洲人对待这两种转基因技术的态度有着天壤之别,一提绿色转基因人人都怕,但白色转基因则没人反对,因为欧洲人一直对自己的酒和奶制品引以为豪,不想丢掉这个市场。”

在经历过疯牛病等食品安全事件后,欧洲对于食品安全问题格外重视,专门建立了一个“食品和饲料快速报警系统”(Rapid Alert System for Food and Feed,简称RASFF),每天晚上23点都会汇总全欧洲各个检查点的数据,然后公布出来,任何一点出现问题,全欧洲立刻就知道了。

这套系统看似非常可靠,但却对转基因过于敏感,导致经常因为此事而报警,弄得粮商们整天提心吊胆。“前段时间从中国进口的大米制品几乎天天报警,说是查到了转基因成分,我们只好退货,损失惨重。”欧洲大米加工商联合会(Federation of European Rice Millers)秘书长克里斯·唐斯(Chris Downes)对本刊记者说,“最后逼得欧盟针对中国单独制定了一项特殊政策,不再像过去那样抽查,而是对每一批来自中国的货物都进行强制性检查。但是不知为什么,出口时检测都没问题,一进欧洲海关就查出了转基因成分。”

这不是欧洲大米加工商联合会遇到的第一起转基因事件了。据唐斯介绍,欧洲每年消耗300万吨大米,其中100万吨需要进口。过去每年从美国进口将近30万吨,2006年在一次检测中发现了拜耳公司研制的转基因大米的痕迹,导致欧洲不得不立即终止了从美国进口,改从南美进口高价大米。中国则通常不直接向欧盟出口大米,而是出口大米制品,比如巧克力棒中的爆米花,但是即使如此也因为其中检测到了转基因成分而不得不退货,给进口商带来了很大损失。

欧盟对于用作食品的转基因农产品一直采取“零容忍”政策,如果是尚未批准的农产品,哪怕只检测到一点转基因粉末都不行。但是熟悉农业运作方式的人都知道,商业粮仓是很难做到完全隔离的,尤其是那些种植转基因比较多的国家,往往是各种转基因品种都装在一个粮库里,当地农民分不清它们的区别,只要都是玉米或者大豆便都混在一起了。

另外,因为种植转基因农作物可以省工省钱,全世界很多地方都曾经发生过农民不顾禁令偷偷种植的现象。最著名的案例当属印度,当年印度政府不批准本国农民种植转基因棉花,结果印度农民偷偷从中国带种子进来种,逼得印度政府只好放开进口。巴西农民也曾经干过这事,不顾本国政府的禁令偷偷种植从阿根廷偷来的转基因玉米,最终逼得巴西政府修改政策。另据一位不愿透露姓名的人士介绍,一些东欧国家的农民不顾欧盟的禁令,偷偷种植转基因玉米,对此欧盟采取了睁一只眼闭一只眼的做法,因为实在是管不过来了。

不过,转基因大米毕竟没有被批准种植,属于违法行为。而且欧洲真正用于食用的转基因农产品进口量太小了,不足以引起欧盟的重视。相比之下,转基因饲料的进口量巨大,问题也最多。其中玉米的情况还算好,欧盟每年只需进口250万~400万吨玉米,占欧盟总需求量的4%~7%,玉米黄浆饲料(Corn Gluten Feed,制淀粉后的下脚料)的进口量也只有250万吨,都不算太大,实在不行的话还可以从乌克兰或者塞尔维亚进口替代品,总之有办法解决。

问题出在大豆上。欧洲的气候不适合种大豆,而大豆是饲料中蛋白质的主要来源,需求量特别大。欧洲可以用饼肥作为大豆的替代物,但只能替代10%~20%,剩下的必须依靠进口。目前欧盟平均每年需要进口3500万吨大豆,主要来自巴西、阿根廷和美国。不用说,这些国家的大豆几乎都是转基因的,根本无法避免。

“欧盟大约有5亿人口,算下来平均每个欧洲人每年需要间接地消耗掉自己体重那么多的转基因大豆。”萨瓦斯对本刊记者说,“虽然这些大豆都是在其他国家生产的,而且几乎都是被当作饲料用掉了,但毕竟都是在欧洲大陆被消耗掉的。现在居然还有不少欧洲人认为自己生活在一块没有转基因的大陆上,这是一种不切实际的幻想,非常虚伪。”

虽然市场上的转基因大豆只有抗虫和抗除草剂这两大类,但每一类都有好多种不同的基因,分别有不同的功能(比如抗不同种类的害虫)。于是各大公司便想办法把这些基因整合到一起,术语叫作“叠加性状”(Stacked Traits)。最多的甚至可以把8个基因叠加到一起,让农作物同时具备8种不同的性状。

按照要求,每一种新的叠加性状都需要重新进行品种审定,在美国这套程序平均只需要15个月就可以完成,但在欧盟平均需要47个月。别小看这个时间差,它直接导致了粮食贸易市场一片混乱。

“2007年杜邦先锋公司的一种转基因大豆的审批程序被欧盟耽搁了很久,结果大批运载这种大豆的商船无法靠岸,只能运往其他国家。”欧洲饲料制造商联合会(FEFAC)秘书长亚历山大·杜灵(Alexander Doring)对本刊记者说,“这件事一直耽误了一年半才解决,欧盟的粮商们为此多付了25亿欧元购买替代品,损失惨重。”

另据杜灵介绍,类似情况以前也曾经发生过,但在10年前欧盟还是世界粮食市场最大的买家,出价也最高,出口国不敢得罪欧盟,只能按照欧盟的要求进行种植。随着中国崛起,来自中国的粮食订单份额越来越大,在大豆等领域已经超过了欧盟,粮食出口国便越来越不把欧盟的要求当回事了。

不过,根据孟山都公司全球总裁兼首席运营官布莱特·伯格曼(Brett Begemann)介绍,中国在这方面的速度是最慢的,因为中国只允许已经在其他国家获得许可的品种递交申请书,然后才能开始漫长而又不可预测的审批程序。而欧盟则可以和美国一起开始走流程,虽然时间比美国长点,结果是可以预测的。孟山都曾经有一种转基因大豆因为等待中国审批的缘故,产品上市时间被推迟了3年,因为阿根廷农民不愿种植这种尚未被中国批准的大豆,否则种出来也没法出口。

当然,欧盟也可以选择只进口非转基因农产品,但必须付高价。西班牙猪肉协会会长米盖尔·伊瓜拉(Miguel Higuera)告诉本刊记者,非转基因饲料每吨要比转基因饲料贵25~30欧元,它们大都来自法国和奥地利,这大概就是这两个国家为什么要拼命抵制转基因农产品的原因之一。

“抵制转基因的政策让欧盟国家只能从有限的市场购买原材料,这就失去了定价权。”伊瓜拉说。

根据欧盟2008年的统计,因为对转基因饲料实行零容忍政策,以及批准不及时等原因,欧盟的饲料进口商每年直接经济损失高达96亿欧元。为了解决这个问题,欧盟最近修改了饲料的零容忍政策,允许其中混有不超过0.1%的非批准转基因成分。这个比例实在是太低了,混入的非批准转基因成分必须得是正在申请而尚未批准的品种才行,因此几乎没有实质性的改善。相比之下,日本虽然也有这个问题,但日本政府把这个上限提高到了5%,基本上解决了问题。

“转基因饲料还有一个好处,那就是质量比传统饲料好,不容易发霉。”杜灵告诉本刊记者,“今年2月欧洲曾经爆发过一次牛奶中毒事件,原因就是产自塞尔维亚、罗马尼亚和匈牙利等国的传统玉米饲料因为虫害的原因导致破损处产生了霉菌毒素(Mycotoxin),结果这种毒素通过饲料进到了牛奶里,触发了RASFF系统报警,不得不倒掉大量牛奶,损失惨重。”

欧盟这套系统的另一个奇怪之处就是强制贴标签。“欧盟规定含有0.9%以上转基因成分的食品要贴标签,但这个0.9%没有任何科学根据,纯属好听而已,很不合理。比如,食用豆油里几乎没有外源DNA了,但是还必须贴转基因标签;可另一种食品里假如含有0.89%的转基因玉米,则可以贴‘不含转基因’的标签。”弗莱文对本刊记者说,“既然批准上市,就证明这种食品没有问题,为什么还要贴标签呢?这就等于间接地宣判转基因食品有问题,让消费者产生疑问,超市也就不敢进货了。”

与此对应的是,欧盟对于“不含转基因”(GMO-Free)标签的管理非常松懈,“因为公众喜欢,食品商都愿意贴这个标签,最后的结果就是超市里到处可以见到非转基因的标识”。

那么,欧盟的检测标准为什么如此别扭呢?答案就在于欧盟在食品安全方面一直奉行预防原则(Precautionary Approach),而美国则遵循实质等同原则(Substantial Equivalence),大意是说,如果一种新食品的主要成分和传统食品没有区别,则可以认为两者具有实质等同性,无需单独进行测试。

“这个原则是为了方便对新食品进行安全检测而制定的,我认为它比欧盟的预防原则更科学,因为欧盟的做法看重的是一件产品的生产过程,而美国则只看最终的产品是否安全,不管它是如何生产出来的。”在美国和欧洲都工作过10多年的生物学家克里斯托博士对本刊记者说。

结语

作为“世界粮食奖”的特邀嘉宾,马克·林纳斯(Mark Lynas)是本届粮食研讨会上的绝对明星。他是英国著名的环保活动家,早年专攻气候变化,写出过好几本关于这个话题的畅销书,其中一本还被BBC电视台改编成了纪录片,在业界获得了非常好的口碑。后来他把目光投向转基因,决定写一本反转的书,取名《上帝物种》(God Species)。没想到在为这本书做研究的过程中,他发现媒体上关于转基因的大部分消息都是谣言,事实与环保组织的宣传完全相反,于是他改变了立场,撰写了多篇文章以正视听。本次粮食研讨会上,他和听众们分享了自己的心路历程,最后得出的结论是,欧洲在转基因的问题上不尊重科学,搞的是伪环保。

“欧洲虽然反转,但普遍支持气候变化,美国则正相反,支持转基因但对气候变化不感兴趣,请问这是怎么回事呢?”本刊记者向林纳斯提了这个问题。

“我认为这两件事的本质是左右之争。”林纳斯回答,“欧洲左派比较多,他们反对资本主义,反对全球化,支持大政府,所以会反对以跨国企业为主力的转基因技术,支持在政府主导下应对气候变化。美国右派占主流,他们支持自由主义市场经济,反对任何形式的政府干预,所以会支持转基因,却反对由政府主导的应对气候变化政策。但是,从某种角度来看,这两派本质上是一样的,都是为了某种政治和经济目的而利用科学,扭曲科学。”

转基因行业确实存在一定程度的垄断。据统计,目前已经上市的转基因种子几乎全部来自6家公司,它们分别是孟山都、杜邦先锋、先正达、陶氏、巴斯夫和拜耳,这6家企业每推出一种新的转基因作物平均需要花费1.36亿美元,其中有3500万美元花在了应付各种审批程序上,占经费总数的25.8%。一种转基因产品从概念形成到最终上市所需时间平均为13年,而且有越来越长的趋势,其中花在审批程序上的时间占36.7%。

“我曾经多次跟绿色和平组织说,你们才是孟山都最好的合作伙伴。”欧洲种业协会(European Seed Association)主席加里克·冯埃森(Garlich von Essen)对本刊记者说,“正是因为你们常年的诋毁和抗议,把转基因这个行业的门槛弄得越来越高,只有少数有实力的公司才玩得起,最终导致孟山都从过去的一家名不见经传的小公司一跃成为全球种业的老大,年利润比第二名多一倍还不止。”

冯埃森在这个行业工作了30多年,对欧洲农业的历史和现状了如指掌。他认为欧洲人对于农业和食品的态度太过浪漫,换个说法就是过于保守。“我上中学的时候班级里有一半人有直系亲属在农场工作,而我现在有个8岁的侄女,是她们班级里唯一一个有位农场主亲戚的小孩。”冯埃森说,“欧洲人离开土地太久了,大部分人都没见过现代农业是什么样,不明白农业和其他行业一样也需要与时俱进。”

他拿出一本德国挂历给本刊记者看,上面全是绿草如茵的牧场和在上面散步的奶牛。“这就是德国人对农业的想象,其实他们不知道,他们喝的大部分牛奶都是在饲养场里用进口的转基因饲料喂出来的。”冯埃森说,“其他国家的农民提供的是粮食,欧洲农民提供的是风景,这就是欧洲农业和其他国家的农业最大的不同。”

“欧洲和美国的农业补贴理念不同。美国是补贴农产品,或者帮助农民缴保险费等等,维持农业的高产出,保证农民能赚到钱;而欧洲补贴的目的则是保持农业人口,不想让欧洲的小农庄过早消失,变成美式大农场。”萨瓦斯对本刊记者说,“所以说欧洲农业更适合生产特殊的、高附加值的农产品,比如葡萄酒、奶酪和香肠什么的,这类产品目前对转基因技术的要求不高,所以欧洲人会反对转基因。”

“转基因刚进欧洲的时候正赶上欧洲粮食过剩的情况尚未终结,欧洲政府正想着如何减少粮食产量呢,当然对这种增加有助于产量的新技术不感兴趣了,便借口保护环境打压转基因。”冯埃森对本刊记者说,“可没想到进入21世纪后欧洲粮食开始不够了,需要大量进口,矛盾就来了。”

就在今年10月,欧盟再次修改了CAP政策(欧盟共同农业政策),试图把农业补贴的形式改回到上世纪六七十年代的样子,以此来刺激粮食生产。目前CAP每年的预算占到欧盟总预算的一半以上,这让不少欧洲人产生了误解,认为农民拿走了欧盟一半的钱,可居然还想挣更多的钱,是一群贪得无厌的人。

“欧洲人不知道的是,因为CAP的缘故,农业是少数全部需要欧盟出钱的部门。即使如此,补贴的总量也不高,每年只有大约500亿欧元而已。”冯埃森对本刊记者说,“但是不管怎样,一个行业越是离不开补贴,就越是要尊重民意,因为补贴实际上就是拿公共资金去支持某个行业,公众当然要得到某种回报,或者参与到决策的过程中来。这就是为什么欧洲老百姓对于欧洲农民有着特殊的要求,认为他们不该挣那么多钱,更不能污染环境的原因。”

于是,欧洲的农业法规是全世界最严厉的,禁止了大批在其他地方还在用的除草剂和杀虫剂,导致欧洲的粮食生产成本居高不下。相比之下,美国农民的定位就是纯粹的商人,美国政府愿意帮助美国农民扩展市场,美国老百姓对此也没有意见,于是,转基因在美国得到了自由发展的空间。

但是,这种情况在最近几年发生了微妙的变化,比如美国很多州都开始投票,试图强制给转基因食品贴标签,康涅狄格州和缅因州都在去年通过了这个新法案,开始强制贴标签。

“这是美国环保组织暗中发力的结果,他们想通过这件事给联邦政府施加压力,最终迫使政府改变政策。”恩赖特博士对本刊记者说,“美国政府的构架决定了美国不可能在每个州实行不同的转基因法律,也不可能把这件事交给每个州去投票,否则很可能就和欧洲一样了。因此美国的环保组织只能在贴标签这样的次要领域做做文章,其余的无能为力。”

据恩赖特博士回忆,美国的这股反转风潮起源于2005年前后,那时正值“脸书”和“推特”等社交网站兴起,信息的传播渠道首次从正规媒体下放到了普通民众的手里,再加上肥胖症的蔓延让普通美国人开始关心自己的食物,于是反转的谣言便像长了翅膀一样开始在美国民众中流行开来。为了和谣言作斗争,美国生物技术工业联合会终于决定放下身段,主动出击,利用互联网进行转基因科普宣传。这家机构于今年7月29日开通了全美首个转基因科普网站,任何人都可以在上面提问,专家会一一做出解答。该网站开通11周后就有了8.7万个访客,说明关注度还是挺高的。

这些行动很可能起到了一定效果。2012年底,加州举行了贴标签的公投,最终没能获得多数票,提案失效。今年11月华盛顿州也举行了类似的公投,结果同样失败了。

美国的未来会怎样?我们只能拭目以待了。(文 / 袁越) 生物技术玉米科学转基因植物转基因玉米补贴转基因政策农民美国玉米英国欧盟基因工程孟山都农业发展政治经济学转基因大米