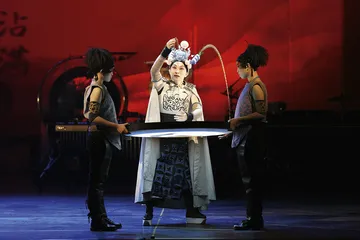

“击乐剧场”之《木兰》:一部思乡曲

作者:石鸣 ( “击乐剧场”上演的音乐作品——《木兰》 )

( “击乐剧场”上演的音乐作品——《木兰》 )

其实,这个作品算是乐团艺术总监朱宗庆给创作伙伴出的命题作文。

最开始是2009年,朱宗庆邀请作曲家洪千惠为自己的打击乐团作一首新作品,把西方的打击乐和中国的京剧结合起来。乍一看,这是一条很不靠谱的要求。“实际上,我31年前回到台湾,提出一个看法,结合传统跟现代,融合本土跟国际,当时很多人就是打问号的。”朱宗庆说。那时候,28岁的他刚从维也纳学成归来,谁也没想到这个年轻人日后会成为台湾的“打击乐教父”,55岁便获国际打击乐艺术协会颁发的“终身教育成就奖”。

洪千惠以穆桂英为题材,编写了一支9分钟的乐曲,京剧的唱腔和身段加上打击乐演奏,表演只需两人,放在朱宗庆打击乐团的音乐会曲目里,演出后大受欢迎。朱宗庆果断决定以此为原点扩大,做成一个完整的打击乐剧场作品。他找来国光剧团的导演李小平,此前他们刚合作过一首《披京展击》,是把京剧和打击乐两种迥异的音乐素材放在一起碰撞的尝试,演出的反响很好。而这一回,朱宗庆试图把打击乐中“剧场”的概念再推动深入一点,他需要一个具体的故事,李小平向他建议了“木兰”。

有了之前合作的底子,《木兰》诞生的速度很快,2010年在台湾首演,不久后又来大陆巡演。这是一个很热闹的作品,采用的元素主要是打击乐、京剧和踢踏舞,演出效果也很符合朱宗庆一贯期待的“打击乐让人快乐”。然而,朱宗庆本人却依旧不满足:“首演完当天晚上,我和导演、作曲家一起吃消夜庆功,当时我就觉得,太多地方还可以做得更好。打击乐和京剧,应该做到不只是互相配合,而是融合。”

“首轮大概星期天演完,隔了三四天,朱老师就约我跟作曲家,问有没有把握再重启一版。”李小平回忆道,“我说老师你这是闹着玩呢还是真的,他说我从不闹着玩。”

一年多后,新版《木兰》的创作计划正式启动。朱宗庆的定位是“重做”,并且提了几条建议,其中最主要一条就是打击乐和京剧在作品最后呈现中的比例,打击乐要顾及多一点,或者说,打击乐要成为剧场演述的主体。

“京剧的叙事力和文化样式是非常强势的,只要演员一开口唱,后面的打击乐就退位,只要一表演那些程式,观众的注意力就全部被吸引,形成所谓的唯一聚焦。比如‘离乡’一段,观众难免一直围绕木兰的真身,听她讲她的恐惧,她的回忆,后面其实放了十几样打击乐器在那里演奏,还有一个木兰的分身,‘击乐木兰’,可是依旧被无意识忽略。我做第一版《木兰》,京剧的量就放得过多,打击乐好像变成了附属性陪衬,一个大型的文武场。”李小平说。

于是,这一版李小平极力摒除所有可以去掉的京剧元素,“能不用就不用”,只借用一些京剧中的身段和技法,唱腔上不用老腔,全用新腔,台词量降到最低,尽量只使用音乐来演述,具体的情节叙事上也特意制造若干观众陌生的场景。

“打击乐的美学是非常直接的,它本身在情感这件事情上说不了太深,其实这也给整个叙事定了一个规格标准。”李小平说,“好在花木兰的故事家喻户晓,我们不必拘泥于叙事交待。”

( 朱宗庆打击乐团成员合影 )

( 朱宗庆打击乐团成员合影 )

于是,这一版《木兰》,没有“男扮女装如何成功”的悬疑,也没有“毅然谢绝万金封赏”的转折。“如果要刻意着墨这些情节,就势必要被困在解谜过程中,浪费很多篇幅,所以我们索性都淡掉。故事的原型已经存在的,我们就都接受过来,不加怀疑,让木兰在她该在的地方,做本分的事情,用她的眼睛搜罗信息,积累这一段旅程的生命经验,总之,用一种人性的角度去看待她的心情。”李小平说。

全剧加上序幕和尾声共“八场半”的戏,只有两场半是能充分发挥打击乐特长的战争场面,其余全部是抒情戏。舞美上李小平的要求是“不要写实”,所有的线条和构图,都采用中国山水画的基调,不时从空中落下、布满舞台的巨竹成了最显眼的一个设计。“竹子在中国文人气质上讲,是高风亮节,在吉祥话来讲,叫节节高升。可是这个戏里,从空中降下来是什么?是历史压力。”李小平说。

( 作曲家洪千惠 )

( 作曲家洪千惠 )

开场不久,木兰沉浸在童年回忆中,农忙时分家家户户正在欢庆丰收,然而,号角突然吹起,本来一派田园祥和的悦目景象,在低沉的呜呜声中骤然而止,一根巨竹从天而降,带来了可汗无情的征兵令。而在“叫阵”一场戏中,竹子又变成了士兵们手中用于进攻和防御的兵器。不同的场景和气氛之下,竹子降下的速度有快有慢,位置有先有后,在交战时分,巨竹落下的速度似乎和死亡一样突如其来,令人猝不及防。“我给予竹子一种内在的语汇,让它扎进生命最和平安稳的那种状态,进而再敲击它产生乐音,你可以说是一种侧写,其实全剧中我埋藏了一层隐含的意思,就是反战意图。”李小平说。

剧中的抒情戏,都有一个核心,就是“思乡”,不断铺陈的是木兰对家乡的美好回忆,和她想象中家乡对她不断的召唤。踢踏舞的素材显得太隔离,因此被拿掉了,只取了概念原型,用人脚扮作马蹄,加上打击乐的节奏,用“胡马思北风”的典故,凸显回归母体的主题。“魂归”一场戏中,马林巴琴被李小平处理成一具具阵亡士兵的棺木,依次被送回家乡。演奏者敲击琴键连绵不绝的声音,被他形容为“家人滴滴答答滴在窗前流不尽的眼泪”。“台湾的民俗是要赶魂,白发人送黑发人,就要拿扫把拍棺木,把魂赶走,要不然魂不走,你哭他就会一直留恋在你的生活空间里,不投胎的。这场戏对我而言,就是一场赶魂的仪式。”李小平说。

( 导演李小平 )

( 导演李小平 )

木兰“出征”一节,被处理成了“出嫁”——木兰家人为掩饰她参军的实情,对外声称她是嫁人,用一顶花轿将她抬出了村庄。尽管“击乐木兰”和“京剧木兰”一直在舞台上共存,木兰的双重身份却在这一刻表现得最为明显:她扮作要去成为一个女人,实际上却是要成为一个男人。

“面对战争,人性都变得复杂和扭曲。比如木兰的父亲,他在祠堂里为女儿点香,都说不上什么话,其实是既羞愧又足以告慰,有太多一个老男人的心境。而我们不说得那么明白,只说思乡这样一个人文关怀的角度,‘家乡’一词,就是一个美好的象征。”李小平说。

( 朱宗庆 )

( 朱宗庆 )

剧末,木兰终于安全返回故里,握住了她记忆中父亲“温暖而柔软”的手。一切似乎都美好而团圆,然而,她的最后一句台词却点出了这段经历给她带来的痛苦:阿爷不要再放鞭炮,我听起来好像回到了战场。

“我说的所有故事,都有一个生命旅程,不管我把它隐藏在哪里。比如归乡这件事情,回到母体怀抱以后必定温暖吗?我没有给一个绝对性的结果。我只是有一个渴望。我们这一代台湾人,叫作‘地瓜芋头’。地瓜是什么物种呢?你拿一个往土里浮浮地一放,它生根就往下长,发出叶子,所以地瓜是落土即生。300多年前,那些渡台的渔民们就跟地瓜的命一样。老芋头好吃吗?不好吃,很塞牙的。1949年跟国民政府过去的那些所谓的外省兵种,就叫老芋头。我爸爸是外省人,我妈妈是台湾人,所以我的命运从小就是灰色地带的产物。文化物种上,京剧是我的母体,可是我9岁开始学京剧,就一直告诉我们,说京剧要完了,你的文化没有话语权了。等我真的长大了,来大陆被称为台胞,在台湾被称为外省第二代。那我的家乡到底归在哪儿?所以,我用我自己生命的旅程经验,来看待我客观上要从事创作的对象。如果用弗洛伊德式心理学来分析的话,就像是一种自疗,自己治疗自己。”李小平说。

“我们28年前就开始酝酿”

——专访打击乐音乐家朱宗庆

三联生活周刊:抒情似乎本非打击乐所擅长。在这部“击乐剧场”作品中,为了抒情效果,我们看到了很多演奏打击乐器的新方式,比如用弓摩擦琴弦、用手摩擦键盘等等,这样还能算作打击乐的范畴么?

朱宗庆:一般人对打击乐的认识,大多来自迎神赛会里热闹、强烈的印象,这的确是打击乐擅长营造的氛围,但并非是打击乐的全部特质。对打击乐来说,虽然敲击的音符属于颗粒状,但透过滚奏、轮奏等技巧,仍然可以达到延续音符长度的效果,从而展现出抒情、温柔的一面。打击乐最鲜明的特色,就是音色的多样性,其中潜藏的变化可能,不但是能够发挥创意之处,也是打击乐之所以吸引人的原因。用弓去摩擦铁琴或者木琴,便是做法之一,这次刚好借着演出,可以把打击乐过往比较不为人熟知的特性展现出来。

三联生活周刊:你这次做“击乐剧场”,有很多跨界元素可用,为什么会选择拿京剧“开刀”?

朱宗庆:我们不是突然做这样的事情,可以说是从28年前就开始酝酿。我读书的时候学的是西洋音乐,回到台湾以后,我一直觉得传统的艺术能量很高,是很棒的素材。但是我刚开始学习这些传统的时候特别幼稚,那个时候我问我的京剧老师,为什么要这样拿着小锣,我从西方音乐的角度来看,只要把小锣放在桌上,或者吊起来敲就好了,当时我的老师理都不理我,也没有骂我或者笑我,只是不想跟我讲话。后来学了一段时间之后,我才觉得我当时好丢脸,问的问题真的幼稚到极点。京剧里的一个小锣,拿在这个地方,你手指的姿势可以变化,那个声音是完全不一样的,是细腻到极点的。再比如打单皮鼓,很多西方人不会打,就换一个木头做的梆子敲,声音听起来蛮像的,但是其实是两个完全不一样的东西。京剧的锣鼓点,代表了人的生活节奏,表达了生活作息里的所有细节和感情,点点滴滴,实在太精彩,我一直想融合进我的音乐创作。

三联生活周刊:为了排《木兰》,打击乐团的团员们练了多久?

朱宗庆:我们团员打的京剧锣鼓,每一个动作都是从基本功开始练的,他们从五六岁、七八岁就开始学,学了十几年了,不是十天二十天。28年来,我和我的团员们到处拜师学习,京剧锣鼓、醒狮锣鼓、南管北管、歌仔戏等等,都是每个人必学的。昨天在舞台上,有我们台北艺术大学博士班的学生,最快毕业的是6年,一般都读9年左右。我对他们说,你留在台湾学打击乐,跟到美国、欧洲有什么不一样?台湾有(戏曲的)传统,美国、欧洲没有。所以在我这里,传统是必修,而且必须修得很好。

三联生活周刊:你一直说,打击乐入门起来很简单,但实际上演奏难度也是相当高的。

朱宗庆:31年前我回台湾的时候,台湾还没有打击乐一说。我去找很多学校的校长,让他们帮我找最好的学生,不要找那种钢琴不会弹、小提琴不会拉、管乐不会吹的,那他当然也不会打,我要找到非常优秀的第一批,第二批开始就好了。我觉得训练一个人是这样的,手只是手段,头脑才是重点。

三联生活周刊:你现在怎么看待西方古典打击乐和你致力于挖掘的中国传统之间的关系?

朱宗庆:西方对我来讲,太简单了,这样讲可能不太礼貌,纠正一下就是,西方的东西对我来讲是一件我们常常在做的事情。全世界最好的打击乐作品、最常被演奏的作品,我们乐团每一个人都会打,因为从四五岁开始,就一直在操练这一套。西方的东西对我们来说是必要的基本能力,是常规,西方的基本技巧、理论、演出曲目、演出方式,都要完全做到与国际接轨。我们乐团一年有100多场音乐会,演出的主要内容之一,就是这些西方的经典作品。但是像《木兰》这样的创作,3年才有一次,因为这东西对我们来说太吃重了。在了解了西方音乐的结构、音响、规律、曲式的基础上,吸收西方的标准,再加上中国的传统美学,你会受惠很多。传统研究起来的确很难,但是最终不是负担,而是帮助。

(文 / 石鸣) 击乐一部李小平台湾京剧演出中国电视剧艺术音乐木兰剧场都市电视剧思乡曲