一场通往另一个银河系的旅程

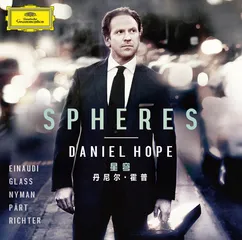

作者:三联生活周刊 ( 唱片《星穹》 )

( 唱片《星穹》 )

三联生活周刊:《星穹》的18首曲目中,只有三首来自传统意义上的古典作曲家,其他都是当代作曲家的作品,你没有选择去更多地挖掘古典曲目,原因是什么?

丹尼尔·霍普:我想尝试做一张专辑,来关注当下和未来的声音。因为我一辈子都在演奏当代音乐作品,我既演奏阿尔弗雷德·施尼特凯,也演奏鲁多维科·艾奥迪的作品,这是两个不同的极端,两极之间,还有大量其他的音乐。但对我来说,感兴趣的是:下一个百年会发生什么?当代音乐的未来是什么?我感到,在某种程度上,旋律正在回归,人们需要在音乐中听到优美的旋律。在《星穹》中,我希望年轻的作曲家们能有机会表达他们对音乐——以及对“天体音乐”(Music of Spheres)——的感受。每位作曲家都风格各异,但是作品中有一点是相似的:都能把听者带到别处,带到另一个世界之中,日常生活之外。

三联生活周刊:你在邀请一些作曲家为这张专辑谱曲的时候,对他们提了什么样的要求?

丹尼尔·霍普:完全没有提任何要求,这不是我的风格。我认为告诉一位作曲家你希望曲子听起来是怎样的这种做法是错误的。我告诉他们的全部内容只是:我在做一张与“天体音乐”有关的专辑,仅此而已。你可以写任何你认为符合的作品。乐曲的第一版必须完全来自作曲家本人的创造,因此在专辑中,你能清楚看到不同作曲家作品之间的差别,可以说是迥异。那就是作曲家的工作。只有当他们有问题的时候,或者我对乐曲某处的演奏有技术疑问的时候,我们才会讨论一下曲子的写法。

三联生活周刊:据说这张专辑里曲目的编排顺序是有用意的?

丹尼尔·霍普:确定这些风格各异的曲目的编排顺序是一个非常具挑战性的过程。因为我们很仔细安排了每支曲子的出场顺序,从而把听者从一种情绪引入到另一种情绪之中。一开场是维斯特霍夫的《仿制的钟声》,300年前的巴洛克作品,听起来却像是今天写就的,这支曲子就已经把你带进了某种心绪,接下来是艾奥迪,之后是菲利普·格拉斯,再之后是弗雷。这些曲目在调性、节奏、情感色彩方面都有某种唱和,把它们放在一起,研究哪支曲子推动着哪种情绪,这个过程就像解谜,而我不想打断听者的思绪。如今,我们已经习惯于碎片式生活,不断快速转换注意力,跳着听唱片的曲目。然而,我对这张专辑的期待是,人们能真正拿出一个小时的时间来完整地把它听完,这样他们才能够真正有机会去发现音乐,就像发现新大陆一样。

三联生活周刊:为什么把卡斯滕·贡德曼的《浮士德第二幕结束曲》安排在最后?

丹尼尔·霍普:这支曲子非常神秘,是一场和声的游戏、与你耳朵的游戏。音符在大调和小调之间游移,最后非常美好地结束在C大调上,就像画了一个完美的圆。在古典音乐早期,巴洛克时代,C大调被认为是纯洁和完美的。而宇宙中的行星,那些被认为是圆形的完整的球体,以及“星穹”的概念,都有着类似的含义。我认为整张专辑最后回到C大调并以之结束是很美好的,就好像感觉一切终究都会好起来。

三联生活周刊:你认为小提琴是最适合演绎“天体音乐”的乐器么?

丹尼尔·霍普:我不知道。音色上很可能有相似之处,这也是为什么我在专辑的好几首曲子中都使用了人声合唱,不同声部的和声效果相当动人心弦。在演奏“天体音乐”时,我尤其喜爱弦乐器的地方在于,你必须利用弓毛摩擦琴弦的运动来产生声音,这和毕达哥拉斯说的行星交错运行时产生音乐的原理很像。

三联生活周刊:如果在听完《星穹》之后还想找其他的以“天体音乐”为主题的作品来听,你有什么推荐么?

丹尼尔·霍普:这取决于你的视界。至今仍然有很多人认为,所谓“天体之音乐”只不过是一种数学计算,像毕达哥拉斯、开普勒认为的那样。持这种信条的一些音乐家已经创作了一些专辑,精确模拟并不断复制了他们想象中的天体运行时的频率。如果你对数学和天文学感兴趣,我会建议你去听它们。对我来说,这些专辑的问题在于,我听了之后觉得很有趣,却无法被打动,它们没有展现出我想象中的那种“天体音乐”的感觉。这也是为什么在《星穹》中我力图把“天体音乐”从数学概念转换为音乐,即使并没有遵循毕达哥拉斯和开普勒提出的数学原则。如果你对《星穹》感兴趣,那么我就推荐你去听专辑里的作曲家们其他的作品,艾奥迪、普罗科菲耶夫、马克斯·里希特等等,他们还有许多非常棒的作品,个人风格强烈,充满彼岸的哲思。(文 / 三联生活周刊) 银河系一场一个旅程艺术音乐作曲家古典音乐通往