栖居品相

作者:三联生活周刊( 马奈《草地野餐》 )

1.栖居意象

去年秋,在红砖美术馆后花园,海归的馆长真心赞美它:

老外们都很喜爱你设计的园林,他们最迷恋户外生活。

我脑中泛起的老外生活的户外画面,却不在我的园林,而是马奈绘制的那幕《草地野餐》(图1),四位老外男女,或衣或裸,或坐或躺,在树荫下的草坪花间,不无粗野地调情野炊,不无调侃地模仿着伊甸园内的亚当与夏娃。

我对中国人户外生活的诗情想象,却出自五代周文矩绘制的《文苑图》(图2),他所描绘的四位唐代诗人的起居,却没描绘居所,仅以四石一松与身体的栖居面相,勾勒出身体的栖居诗意——折弯的孤松,被构诗者凭靠为阑;胸高主石,被写诗者铺纸为案;腰高宾石,被童子研墨为台;膝高阔石,被两位展卷诗人展坐为榻。以树石象征的山林图景,一旦被身体使用出家具的起居意象,他们就生活出山居的身体面向:

( 五代 周文矩《文苑图》 )

( 五代 周文矩《文苑图》 )

栖居于山林之间。

2.城市山林

( 宋 赵佶《听琴图》 )

( 宋 赵佶《听琴图》 )

将《文苑图》鉴定为韩滉作品的宋徽宗,忍不住以《听琴图》(图3)来模仿其山居意味,他也没描绘居所,也是四人四石一松。为舒适起见,他将其中一人换成侍童,并将与身体接触的三块山石,皆用蒲垫铺设,徽宗身前的琴台与花几,干脆换成正常的家居器物,以营造山居难得的身体舒适。比之于《文苑图》的高古简朴,《听琴图》多了份雍容惬意。这两幅图景,虽是一样的背景留白,但《文苑图》的山居意象,似乎身处自然山林之间,而《听琴图》的身体舒适,则更像是被带入城市生活的庭居山林。

北宋郭熙为自然山水制定了四可标准——可行可望可居可游,且将居游的栖居品质,视为高于行望的旅行品相,两宋文人遂将自然山水改造为宜居的居游山水;借助唐人白居易以拳石当山、勺水为海的山水压缩,他们试图将山林压入小可咫尺的城市庭园,这一从自然向城市的山林转向,由米芾书写的“城市山林”的匾额带出,它至今还篆刻在镇江的山门之上。

( 明 仇英《竹院品古图》 )

( 明 仇英《竹院品古图》 )

3.咫尺山林

拳石假山大量出现在明人绘制的庭院花木间(图4),它们与《文苑图》一样被染成深色,聊表咫尺山林的小可山意。择居镇江的计成,在《园冶》里对此颇表微词,基于栖居的真山品相,他所建议的壁山式样——聚石叠围墙,居山可拟,颇有《文苑图》的意象压合智慧,他要将山居的意象,压入围墙。稍晚的李渔为此注释道:只要宅间有围墙隙地,就能以墙壁与峭壁的壁形形似,引发居于真山的山林念想。百年之后的沈复,已将这种兼备壁、山两种品相的样式,视为咫尺山林的第一样式:

( 苏州留园一景——“古木交柯” )

( 苏州留园一景——“古木交柯” )

“窄院之墙,宜凹凸其形,饰以绿色,引以藤蔓,嵌大石,凿字作碑记形。推窗如临石壁,便觉峻峭无穷。”

壁山凹凸的山林意,仍旧是以树石——这里是由藤石带出,留园玄关尽端的两处隙地,遂能依此营造出渐进的山林意味:

( 留园“花步小筑” )

( 留园“花步小筑” )

“古木交柯”的林木小景(图5),所植的青砖套边花盆,一如家居庭院所常用,它开始有些山林的林木意味,而一旁的“花步小筑”(图6),因以湖石石笋为盆,它就兼顾了石山与藤林的山林诗意,与“古木交柯”的山林景致相比,“花步小筑”则更接近庭园景物,两者间微妙的氛围指向,很像是《听琴图》与《文苑图》间的意境差异。

4.行望山林

( 无锡寄畅园七星桥 )

( 无锡寄畅园七星桥 )

从居所要物——譬如墙壁里,谋画山意——譬如壁山,不但能压缩居所用地规模,也能将栖居意欲投射入所居之物。以供步行的矴步而言,千利修为矴步制定的禅庭品相是——六分便利,四分造景——便利以身体居适为好感,矴步踏面需平整不滑,文震亨在《长物志》里名之涩浪,涩者,就有涩足的身体行感,而涩浪之浪,则着眼于造景,以供视觉观品,它们媾和了可行可望的两可品相。

这一品物旨趣,大致能通品中国多半栖居长物。乾隆去了七次寄畅园,太过喜爱,遂令画师摹图写样,在京城仿成今日颐和园里的谐趣园,它几乎模仿了寄畅园的一切景点,连它曾经惠山园的名字,也在模仿寄畅园毗邻的惠山,但都形似神离,单以涉池长桥的品相为例,寄畅园的七星桥(图7),桥面石条仅琢踏面,以利人行,余面皆随山石自然以供品望,人工自然一气呵成,其古拙不在其年代之古,而在大巧若拙之拙;相比之下,谐趣园仿造的七星桥(图8),虽遍体雕琢,却工倍而事半,遗漏的还是相关自然品相的那一半,它虽雕琢出居所的富贵气息,却无法带出庭园栖居的山林意境。

( 北京颐和园中的“谐趣园”极具江南园林特色 )

( 北京颐和园中的“谐趣园”极具江南园林特色 )

5.居游山林

日本曹洞宗住持枡野俊明,在北大作“禅意庭院”讲座时,为比照日本木走廊向着自然敞开的东方诗意,出示了一张西方修道院的石作柱廊,以说明西方石墙难以向自然开敞的材料局限。该柱廊向庭院那侧的敞开,却说明这一说法只是技术决定论的盲视,需要质问的倒是,在可以向庭园敞开的石作柱廊的结构支持下——譬如在艾玛修道院里(图9),柱廊的另一侧为何要用实墙界面将修士住宅与庭园景观隔开?

( 佛罗伦萨艾玛修道院的庭园 )

( 佛罗伦萨艾玛修道院的庭园 )

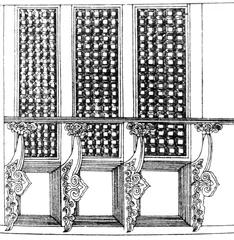

从大量宋画描绘的居室情况看,中国人并未将建筑界面视为身体的最后包庇所,周仪在《从阑槛钩窗到美人靠》的文章里,讨论了檐下空间这处被宋代《营造法式》图解过的界面变化(图10),檐下可拆卸的格窗窗槛,叠落在美人靠的可居椅面上,从宋画《风檐展卷图》来看(图11),一旦拆下隔扇,屋身就敞成一圈可供凭坐的美人靠家具,室内一张提供坐卧的巨大木榻,被一架绘有山水的屏风以及户外的自然山水,里应外合地围合出栖身其间的山水氛围。随着明清城市山林的发达,人们将美人靠从檐下界面上分离出来,安装在无所不在的廊侧界面,在将栖居于室内的身体带入山林深处的同时,还为原本用以行望的走廊,提供了身体可坐卧的栖居品相,而那方伴随着中国人几千年的室内屏风,人们要么将屏风搬入人造山林之间(图4),要么将它们以粉壁的新貌带出建筑,带入庭院深处成为各式墙垣,并以不封隔扇的窗空,来框出栖居山林的窗居品相(图12)。

6.装裱山林

( 《营造法式》图解——栏槛钩窗 )

( 《营造法式》图解——栏槛钩窗 )

新科普利策的王澍,他断言中国是居民可自行拆改居室内空的少数国家,与此对照,中国也是居民不再拥有造园土地的少数国家,人们对租赁之土,已难全心投入,而悬居于塔楼的空中租户们,甚至还失去了框景自然的生活对象,他们永无止境的室内拆改习性,或许曾记录着达尔文还原过的身体习惯——海鸟在海滩上用脚蹼拍沙,原是为拍出虫子果腹,退化成圈养的鸭子,还会继续拍打鸭圈的混凝土地面,哪怕全然失去拍出食物的任何指望。

中国文人对今日热销的各种外观式样全无兴趣,却对相关身体栖居的室内装折投入全部诗情,与今日将中式装修理解为工艺雕琢不同,他们要用装折来雕琢框景自然的诗意匠心。明人张岱讲“屋如手卷,段段选胜,开门见山,开牗见水”,李渔则描述如何将窗景装裱成山林画卷,为此他还规定了朝向画卷的身体姿势,他们连接了伊东忠太与王澍相隔百年的问题与发现——在造型式样上,被弗莱彻讥讽为千年不变的中国传统建筑,为何在相关室内装折的花窗上却有举世难匹的式样变化?

( (传)宋 赵伯骕《风檐展卷图》 )

( (传)宋 赵伯骕《风檐展卷图》 )

今日悬棺般的空中公寓,还余有一丝中国人朝向自然生活的拍打痕迹——人们在露台或窗前打点各种盆景,有些人还利用防盗凸窗来扩充摆件,我曾尝试着将防盗窗设计成花窗,以将盆景框为窗景,来谋划城市山林最小的空中窗园,困难也很明显——就框景的面向而言,中国人习惯从花窗内往外观看自然景物——而被防盗性花窗框住盆景的外部框景,只对外观者才有框景自然的品相。东山夷魁则从窗景的摆设面向里,发现德国人摆放盆景,却正是为从外观上匹配建筑,他将这一发现,置于“东与西”的文化标题之下。

7.两类栖居

( 苏州留园里不封隔扇的窗空 )

( 苏州留园里不封隔扇的窗空 )

基督教提供的两类栖所——伊甸园与天堂,都拒绝人类的身体栖居。亚当、夏娃裸居其间的伊甸园,虽被西方文化命名为人类栖居的第一自然,但它实则是人兽未分的原始自然。从安吉列柯绘制的《天使报喜图》来看(图13),一旦它们衣冠为人,他们就被即刻逐离原生态的伊甸园。与此同时,由天使为新人类预报的新栖地,也一样不允许人类身体栖居,而属于天庭审判的死后亡灵。借鉴古埃及几何陵园的永恒隐喻,伊甸园的原生植物,被修剪为不变的几何造型,并以修剪暗示身体的驯服,又以几何不变来象征死后的永生救赎;继承了古埃及以漠视现世身体来交换灵魂未来复活的起居文化,修道院庭园的两种景观注释——圣徒遗骸的精神陵园或玛利亚的闭锁之园,都一样杜绝现世身体的栖居亵渎,它们仅供视觉凝视与观瞻——它因此有了一个恰如其分的中文名称——景观,这种仅供视觉瞻仰的几何亡灵景观,被黑格尔定义为西方文化的第二栖居地——第二自然。

原生态的伊甸园,虽无关人类衣冠文明的栖居,却有野蛮生机,它唤起的当代景观设计师们对原生自然去文化的癫狂迷恋,既不超过人猿亚当之于森林野果的果腹需要,也不超过汽车之于能源的无感需求;相比之下,几何形的天国景观,虽有中世纪文化的千年浸染,但其向死而生的死亡面向,还是给这类古典景观,染上陵墓般的死寂气息。它如今还染上绿色文化的梢头,将中国人间天堂的苏州园林申报为世界文化遗产,并非它们是世界文化死绝后的遗物,而是西方固有的死亡文化,如今具备为一切文化命名的普世权利;如果从中国文化的自然观观望,将黄山之类的自然景物冠以自然文化遗产,简直无从思议,即便由自然造化的人类一一死绝,自然也不会寿终正寝地成为死人的遗产。

( 安吉列柯绘制的《天使报喜图》 )

( 安吉列柯绘制的《天使报喜图》 )

这些今日先锋的绿色悼词,正在描述并改造我们生活的现实场景。

8.两种居所

( 山西应县木塔渲染图。选自《梁思成全集》第八卷 )

( 山西应县木塔渲染图。选自《梁思成全集》第八卷 )

柯布西耶,这位对今日城市与建筑影响最大的双重先驱,当他宣称要为普通人构筑现代住宅的栖居诗意时,欧洲绵延近代的死亡文化,却无法提供像样的栖居经验。比柯布西耶大30岁的高更对生活的身体追问——我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去——还在复述亚当、夏娃被逐时刻的身体困惑;比柯布西耶小两岁的海德格尔,其“栖居的诗意”,也还栖于有死之人与不死之神的神学隙缝里。居身其间的柯布西耶,被迫用巴黎圣母院的永恒比例,来图解他设计的别墅造型,他为我们提供的光明城规划的图形样式——从空中鸟瞰城市的人形网格,也像是对拉丁十字象征殉难身体的棺椁形仿;他向世界推广城市居住单元的实例马赛公寓,其栖居诗意,却源自艾玛修道院的修士与陵园的居住关系(图9);而他将马赛公寓举往空中的悬棺理由,也一样西洋而古典——自然是有害的,他因此才将屋顶花园视为人类隔离自然后的身体慰安所。

视死如事生的中国文化,却总想将活人宜居的山水经验,推荐给陵寝的祖先或庙堂的神灵,借鉴陶渊明、宗炳、谢灵运这三位相差10岁的诗人画家的诗情画意,他们不但将释迦牟尼与孔子、老子并置在山水庙堂的诗情画意之间,还以不可救药的生活诗意,将印度供奉舍利或埋葬尸骸的宝塔,披檐加梯,改造为面向山水寄情的楼阁式栖居所。就此而言,应县木塔的动人之处(图14),并非它刻意于式样的造型舒展,这座雄伟塔楼重檐出挑的深出浅回,层层重复着的天宽地窄的模式——每层都有自己的出挑平座,每层平座上方都有出挑更加深远的屋檐,它们层层庇护着文人骚客们的风雨登临,向着自然方向,凭栏即可抒发自然情怀,而不必退守楼阁深处。相比之下,错落在梁思成当年设计的一座塔楼上下的类似重檐(图15),却源自西方建筑学对屋身比例的造型考量,就庇护风雨而言,中间大量标准层里的生活,实在难以享受高檐带来的与自然亲近的机会,这一情形,在今日悬棺般的无檐高层公寓里,情形依旧,即便在夏风爽雨时节,人们也少有敞向风雨的自然面向。

( 梁思成设计的35层高楼。选自《梁思成全集》第五卷 )

( 梁思成设计的35层高楼。选自《梁思成全集》第五卷 )

9.杂交景观

黑格尔将西方景观视为建筑学发育不良的几何小妹妹,理由简洁明了:它总是三维建筑的二维衬底,它总在亦步亦趋地尾随建筑的造型发明。

( 英国斯杜海园林 )

( 英国斯杜海园林 )

英国风景如画时期的造园,曾以中国园林的自然造型,来对抗法国古典园林模仿建筑的几何命数,但它也只能模仿中国园林的自然地貌,点缀在斯杜海自然景物中的那座封闭亭子(图16),无关苏轼以空亭聚景的亭居诗意,它倒更像是中国陵园里的碑亭,其建筑与景物两厢隔绝的闭锁关系,无关景观的自然或几何形貌,它既能写照凡尔赛宫建筑与其几何园林的关系,也能写真清华大学礼堂与其面前草坪的居景关系(图17)。而模仿英国园林的纽约中央公园,尽管也模仿到东方园林的自然造型,甚至还打开了修道院陵园的封闭墙体,一旦从城市尺度上鸟瞰(图18),它立刻浮现出景观与建筑截然二分的墓园遗风,它直接制定了我们今日居住与景观分离的生活规范,它们就像城中被隔离出的类伊甸园的森林遗址,而与中国宜居的城市山林相去甚远,当文化薄弱的纽约客们半裸在纽约公园的草坪上野餐时,确实再现了马奈画中人物的文化粗野,也复现了亚当、夏娃对自然无感的身体自由——马奈的《草地野餐》,当初冒犯欧洲文人之处,或许是他将衣冠人类塞入仅供裸居的原始伊甸园内混居,但它却预言了当今世界主流景观造型的混杂情形。

赖特虽以杂交东西方居住文化的先驱自居,却在他被誉为诗意栖居典范的流水别墅里,显示出与西方现代景观一样消化不良的杂交后果——林鹤翻译的《流水别墅传》,揭示了它造型面向的别扭——在凌驾于瀑布之上的流水别墅里,人们居然看不见瀑布(图19)。而我还从它窗前座位背对景物的面向里,发现与他成名作温斯洛住宅里一样的无意于栖身自然(图20),在那里,横楣上装裱有中国式横幅山水,花窗上也装折出类中国的冰裂花纹,但环窗家具背对框景的身体品相,还是继承了西方建筑宿命般的内向精神。它无关建筑界面的开敞与封闭,也无关身体的运动或静止,无论是以柱廊向自然开敞的希腊神庙,还是以彩色玻璃封闭在内的哥特教堂,环绕希腊神庙游行的动态身体,与在哥特教堂内凝视上帝的静止身体,从身体面向上,都一律指向建筑内部的神祇与亡灵。

( 清华大学礼堂 )

( 清华大学礼堂 )

这一身体面向,甚至影响到我在江南的游园起居,去年,在苏州一家庭园宾馆小住,我每每将面向床榻的别扭桌椅,调为面向窗外景物的方向栖息,每每游园归来,椅子又被殷勤归位,如祭祀般朝向室内的床榻。

10.园林博览

( 纽约中央公园 )

( 纽约中央公园 )

今年春,我二姐再三要我去北京园博会一游,因为有过两届园博会的不堪回忆,我一再拒绝,她就一再劝诱,还送来票据,我面顺心违,终于挑了个赏园的细雨天去,园内空气清凉,我却不知置身何处,眼前花红柳绿,但总觉满目疮痍,尽管所有造园材料都在,却全无章法地四处堆叠,上好的千层岩,被临时码叠一起,以冒充假山石池,全不知计成与李渔的假山建议都意欲山林,它们堆成的景象,总像是园林材料的集散地、或郊区繁忙的花木市场;大量由山皮矴步铺设的道路,全不知千利修对矴步建议的深意,它们既乏造型诗意,也无身体适宜,倒像是由景观或交通部门规划的旅游路径;被郭熙最为看重的园林居游品质,在中国造园史里已通行千年,至此也戛然而止,我在行疲望乏、游兴索然之际,才发觉各省园林皆无居身之所,尽管景观师们也将整齐的景观草坪到处搬弄,但它们在中国多半被插上“小草微微笑,请你旁边绕”这类文明标牌的记忆,给了我陵园景观对身体隔离的恐惧记忆,而我所铭记的童寯先生对这类草坪贯通中西的评价——对有中国文化的智识而言,这类草坪只对奶牛具备诱惑——也让我既不肯将自己视为奶牛,也不敢模仿裸居的原始亚当,就只剩下高更式的彷徨与疲惫。直至退到入口处,才寻到一处消渴小店,它却以高速路上快餐店的可憎面目出现。我毫无知觉地吞咽着冰冷的饮料,思量外头快速建造的园博会前景,它或能快速抬高周边用地的地价,但绝无可能成就一处诗意栖居的传世园林。

同去的朋友,还冷幽幽地问我:

( 被誉为赖特诗意栖居典范的“流水别墅”(选自《弗兰克·劳埃德·赖特:建筑大师》 )

( 被誉为赖特诗意栖居典范的“流水别墅”(选自《弗兰克·劳埃德·赖特:建筑大师》 )

看完这些,你会不会涌出厌世情绪?

假如你为之奋斗的未来栖居将是这般。

( 赖特名作“温斯洛住宅”(选自《弗兰克·劳埃德·赖特:建筑大师》) )

( 赖特名作“温斯洛住宅”(选自《弗兰克·劳埃德·赖特:建筑大师》) )

11.屋顶花园

上个月,还是我二姐,提醒我看网上热播的待拆屋顶花园,我一面震惊建造者的结构胆量,也同情他雕琢城市山林的强烈意愿。我忽然记起我正要发表的一个屋顶花园,立刻担忧起这个风头浪尖之时,随即致电南方的园主,他语调闲缓地安慰我说:你设计的那座小园,并不违章。

( 建于南方某市一处楼盘十七层楼顶的家装园林——膝园 )

( 建于南方某市一处楼盘十七层楼顶的家装园林——膝园 )

它位于十七层楼顶(图21),只有苏州半亩园的五分之一,主人想将它经营为膝下承欢的家聚园林,膝园之名,既名其规模之小,亦嘉其反哺孝意——一方墁砖空院,比邻一角植桂小庭(图22);一座木作膝语亭,架于一枚石造咫尺池上(图23);公寓内一间小可书房,以一扇花窗框景花木池鱼(图24)。其山林意境,大半归功于业主的经营,他将打点庭园的琐事,视为赏心悦目的消闲时光,甚至还不肯独享,有时会带儿子来修藤喂鱼。曾在膝园品茶的一位朋友,曾将园主这种诗性生活能力,归为两点:一、他白手起家的富足,支持着他这种生活的悠闲品质;二、他家四代北大、清华的文脉,滋养了他的生活情致。

但我疑心富足的担保能力,以我交往的多半甲方来看,即便他们能买面积臃肿的西洋别墅,即便他们忙如工蜂般难得归巢,也会生出将宅余空地挖成面积的狂热欲望,我曾揣测这类富人们的拆迁户心理——无法想象多留余地的庭园诗意,只能估价增建楼板的面积交易;我对文化担保也颇为犹豫,清华、北大这两所学校,尚余许多上个世纪的多层公寓,底层都附带弥足珍贵的前院,它们多半被教授们用成废品堆放场,偶尔有几家也会在里面种些花果,聊表食品安全的忧虑,这些似乎验证了海归馆长那未尽之言——哪怕是顶级的中国文化人,如今也正全面丧失户外生活的诗意愿望与经营能力。

( 膝园一景“植桂小庭” )

( 膝园一景“植桂小庭” )

12.几何胜景

几天前,为庆贺李兴钢的“几何与胜景”个展,与几位建筑朋友小聚,在斯多格书乡的庭园花木间,切磋建筑与自然间的园林胜景关系。理论家金秋野质问它们能否解决建筑与自然在城市中的割裂问题——这确实是影响我们今日栖居品质的核心问题,我以为正是西方建筑与城市景观理论才造就了这种割裂,西方建筑学,将焦点聚焦在建筑单体上独立操作,而景观专业,也将建筑环境视为可独立填色的图案构成,这两个彼此敌意的专业,造就了我们今日城市生活的乏味品质。

( 膝园一景“木亭跨池” )

( 膝园一景“木亭跨池” )

而以阴阳配对为基本单元的中国文化,即便在城市最小单元的建筑内,也从没忘记以人工建筑与庭园景物来媾和自然,它们既从未与自然分离,就不该承担今日城市与自然割裂的责任。宋版《清明上河图》里的城市,之所以呈现出勃勃的自然生机,不仅在于嵌入建筑单元内的庭院自然,也在于北宋政府将沿街面5~10米的距离,划给居民按自己的文化修养,掘井种树,各自打点,它们造就了城市街巷千姿百态的自然面向。

从栖居的现实方面,我们固然应批判政府土地政策的文化短视,也应反省精英们对西方文化不加思辨的拿来主义,他们宣称中国园林不宜大规模的公共景观,却对宏大的西湖作为唐宋以来的公众天堂置若罔闻;他们反过来宣称中国园林的用地需求,不宜于今日居住用地的急剧压缩,而从唐宋山水到明清庭园的用地压缩,并不亚于明清宅园与当代别墅景观的压缩程度;人们乐于使用绿色环保的术语来抛光乏味的景观构成,却无可比拟景山以垃圾堆出的城市山林的意味……鲁迅当年对谁来拿的拿来资格,曾要求过辨识力的智识。因为亲历过一位以批评中国园林而成为西方景观的拿来先驱的辨识力,我对辨识力一事,自此完全不抱指望——当时,他正试图证明由他聘至中国的景观专家有多么杰出,当我与另一位建筑师洗耳恭听时,他的证明让我洗耳至今:

( 膝园一景“书房框景” )

( 膝园一景“书房框景” )

他真的很棒,因为,他是真的美国老外。

(文 / 董豫赣) 中国园林栖居山水文化听琴图品相城市山林建筑文化园林专业