威廉·莫里斯的红屋

作者:三联生活周刊 ( 威廉· 莫里斯 )

( 威廉· 莫里斯 )

家安在何处?

1859年,威廉·莫里斯(William Morris)和简·伯顿(Jane Burden)在牛津结婚了。新婚夫妇很年轻,新郎25岁,新娘不过19岁。新郎长了一张宽厚和蔼的脸和一头蓬乱的卷发,被他拉斐尔前派兄弟会的朋友们取了个绰号“托普茜”(Topsy)。这个词本来就有“乱糟糟”的意思,那时斯陀夫人的《汤姆叔叔的小屋》已在英国出版,书中有个一头卷发的黑奴女孩也叫“托普茜”,朋友们便把这个女孩气的名字送给了他。他终生的挚友、爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones)为莫里斯画漫画,总是要夸张他这头乱发。

这个身材强壮的小个子在4年前从牛津大学埃克塞特学院毕业。在牛津他遇到了伯恩-琼斯,二人创建了“伯明翰小组”,吸收了志同道合的同学们加入进来,这些人后来在文学、艺术、设计上各有建树。小组类似于中世纪的兄弟会组织,大家经常在一起讨论复兴中世纪的诗歌、文学、建筑、绘画,渴望发起一场“推翻当今时代的圣战”。不久他们结识了著名艺术评论家约翰·拉斯金(John Ruskin)、拉斐尔前派运动旗手但丁·加百列·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)。他们奉拉斯金的著作为圣经。拉斯金在《威尼斯石》中把中世纪艺术说成是“表达人们的劳动欢乐”,中世纪工艺表达了“社会的快乐与一致精神”。这激起了莫里斯的传道士热情,渴望恢复工艺传统。

牛津毕业后,莫里斯进入著名的乔治·爱德蒙·斯屈特(George Edmund Street)建筑师事务所做学徒。他热爱诗歌、绘画,认为自己没有建筑上的天分,待了8个月就辞职了,一边和朋友们办《牛津和剑桥杂志》,还接了一个为新落成的牛津大学联合会堂画壁画的项目。他们热爱马洛礼的《亚瑟王传奇》,在牛津上学时常常大声朗诵丁尼生的诗歌《亚瑟王之死》,此番又有了罗塞蒂的帮助,快活地将圆桌骑士、桂妮薇、圣杯的故事画上了天花板和墙壁。这个没有收费的义务工程做得并不成功,但是让莫里斯遇到了未来的妻子简·伯顿,更把骑士们穷其一生苦苦追寻圣杯的精神融入到血肉之中。

1858年,已经和简订婚的莫里斯与学徒时的好友菲利普·韦伯(Philip Webb)一同游历法国。他们泛舟塞纳河上,谈到装饰问题,莫里斯萌生了建造、装饰一座住宅的念头。这栋房子由韦伯来设计,他自己做内部装饰,二者都坚决摒弃维多利亚时期那种为装饰而装饰、漠视设计的基本原则的建筑、设计风格,只需简单的设计,要“装满中世纪精神”;它是为新生活造的一个家,更是自己与朋友们艺术理想的寄托之所。

( 位于英格兰肯特郡乡间的红屋 )

( 位于英格兰肯特郡乡间的红屋 )

家安在何处?莫里斯探访、考察了很多地方,最终在肯特郡的贝克斯里赫斯(Bexleyheath)买下一片果园和草地。此地位于伦敦东南方,离市中心约20公里,是中世纪香客们从伦敦前往坎特伯雷大教堂朝拜的必经之地,那座风车即是见证。这一历史细节对莫里斯意味深长。19世纪时这里还很荒凉,莫里斯买下的土地孤孤单单,被当地人戏称为“肥猪圈”,但它几乎满足了莫里斯对理想居住地的要求:有开阔的原野、肥沃的土地、潺潺的河流。出生于富裕券商家庭的莫里斯自幼生活在乡间大宅,喜欢模仿沃尔特·司各特小说中的绿林好汉骑着矮种马到森林里探险。长大后的他得到过一个评论:这个人和他生活的时代格格不入,在另外的地方寻找自己的某种本质。英国著名艺术史论家威廉·冈特(William Gaunt)认为,“艺术骑士”莫里斯坚定地认为“万物之中人最可贵,因此他探究那些能被他的智力把握的终极原因”,喜欢那些发展定型的实际事物。这就让他本能地转向了恒久稳定的乡村和乡村生活。

1859年初夏,建房计划开始实施。新婚夫妇在巴黎、比利时度完6周蜜月后回到英国,住进一套租来的房子,等待红屋落成。韦伯让莫里斯的梦想在英格兰乡间的土地上变成了可以摸得着的现实。韦伯是莫里斯在建筑师事务所当学徒时认识的,他教会了莫里斯画建筑设计图。莫里斯住宅是他们合作的开始,韦伯设计,莫里斯装饰,这种方式延续了一生。37年后韦伯为莫里斯设计了风格简洁的墓碑,他说那是“一个老男人的屋顶”。

( 威廉· 莫里斯的妻子简·伯顿 )

( 威廉· 莫里斯的妻子简·伯顿 )

1860年夏天,房子建好了。莫里斯和韦伯在建筑学上的导师乔治·爱德蒙·斯屈特是当时哥特复兴风的重要鼓吹者,哥特美学也深刻地影响了莫里斯、韦伯。莫里斯的住宅应用了很多哥特风格的细节特点,如塔楼、尖拱入口等。与维多利亚时代流行的外墙上敷有厚厚灰泥的对称式住宅建筑完全不同,它呈L形,并不对称;两层高,全部用红砖建造,斜坡屋顶铺着红瓦,表现出建筑的筋骨和质感;屋顶上竖着高高的烟囱、风向标,风向标上有莫里斯名字首字母WL和马头图案。花园也别有风致。莫里斯认为花园是建筑的一部分,造花园其实是造“外面的房间”。“外面的房间”有4间,用树篱隔开,包括一个药用植物园、一个菜园,还有两个花圃,种满了“老派的”花木,比如茉莉、薰衣草、温柏,以及苹果、樱桃、梨子等果树。花园里还有个无比精致的红砖、橡木造的水井塔楼。莫里斯强调红砖、红瓦全部用天然材料烧制而成。由于缺乏资料,这些很有特点的红砖、红瓦从何而来已不可知。这样的砖瓦住宅在建筑史上找不到对应的风格,是英国第一座红砖建筑,因此得名“红屋”。

我的艺术小宫殿

( 红屋室内细节 )

( 红屋室内细节 )

如何装饰这座与众不同的房子?它的内部装饰、纺织品、窗玻璃、家具、日用品……都应该与众不同,从艺术家的要求来看,住宅内外的风格也应一致。

1860年6月,莫里斯夫妇搬进了红屋,从第二月开始,他们开始装饰这座房子。莫里斯身边所有的艺术家都参与进来,每个周末,客人们都从伦敦前来帮忙做装饰工作。维多利亚时代流行阴翳朦胧的室内装饰格调,那时上流阶层认为掌几盏烛光读书尤为浪漫诗意,只有贫贱的劳动阶层在干活的时候才需要充沛的自然光线,而蜡烛非常昂贵,能用得起蜡烛是地位的象征。莫里斯一改这种病态的居室审美观,精简了室内的家具数量,采用明亮的墙面装饰;他把墙壁装饰的色彩营造出略为陈旧的感觉,以带给人怀旧的惆怅和浪漫,再搭配上暗红色的中世纪风格家具,于是整个房间弥漫出古典浪漫主义气氛。

房间的地板上铺着深红色瓷砖,莫里斯还要把天花板和墙壁都装饰起来。由于1861年莫里斯才创建自己的设计公司,1864年出品第一个壁纸产品,所以他们没有用壁纸,而是直接在墙壁的木板或石膏上绘画。一楼的大客厅,莫里斯颇费心思。他自己画了大客厅的天花板,这些图案大部分因为后来的主人重新装修看不见了,只留少许片断画面。客厅楼梯两侧的墙面上描绘了特洛伊战争的场面。客厅四周墙面,伯恩-琼斯计划画一组7幅蛋彩画《德拉格旺特爵士》(Sir Degravaunt),这是莫里斯本人钟爱的15世纪浪漫传奇。伯恩-琼斯最终完成3幅,分别是“队伍”、“结婚典礼”、“喜宴”,他把新郎、新娘绘在了画中,让他们变为中世纪骑士和新娘。

大客厅里,莫里斯放了一艘古希腊英雄坐的战舰,不过那只是一条14世纪的战船,船舷上挂的是骑士的盾牌。艺术史论家们认为这艘年代不准确的船是莫里斯往昔观念的一个象征。壁炉上方挂了块铭碑,上面写着拉丁语“艺术恒久,生命短暂”。客厅的南墙中央摆了把大得堪称“巨型”的暗红色靠背椅。它是莫里斯最早设计的家具之一,原来摆放在伦敦红狮广场的工作室,韦伯在椅子上方加了个“小阁楼”,莫里斯叫它“游吟诗人画廊”(Minstrel's Gallery)。客厅天花板直通屋顶,光线从花玻璃窗上投射进来,整个房间通透明亮,气氛澄澈明净。构图简洁、造型质朴的花玻璃是红屋的一个重要装饰特色,莫里斯和伯恩-琼斯取材于《尼伯龙根的指环》,设计了花玻璃的图案。莫里斯是中世纪玻璃画的狂热爱好者,在他看来,玻璃画是中世纪精神和精髓的最佳艺术体现。莫里斯最爱这个客厅房间,自豪地说它是“英格兰最美的屋子”。

( 游客在红屋外游览 )

( 游客在红屋外游览 )

莫里斯用了大量纺织品和刺绣覆盖墙面和地板。他认为纺织品是室内装饰和舒适生活不可或缺的元素。莫里斯革命性的室内装饰观念是,对踢脚线、墙裙、檐口、天花板分别采用了不同的装饰方法。比如墙壁上绘制了叙事性的画面,下方就贴上图案重复的印花棉布或机织绸缎。他教会了妻子在纺织品上用金线绣出图案的手艺,主卧墙上的绣花挂毯就是简的作品。莫里斯算不上绘画天才,但他在图案和视觉效果方面有极高的天赋,这让他设计出划时代的印纺产品。纺织品设计成为他设计师生涯的开端,“莫里斯印花布”早已成为古典风格室内装饰品的典范。这种印花布有重复的图案,适合任何面积的墙面,可根据大小随意裁割,很实用。它们的色彩格外新颖,有明亮的蓝色、黄色、绿色、红色,布面上是偷吃草莓的小鸟、累累的葡萄果实、有着卷曲叶片花瓣的植物,似乎是拉斐尔前派的早期绘画作品,一扫维多利亚时期装饰布料浓重色彩的沉闷。

莫里斯和韦伯为红屋设计了家具,罗塞蒂也参与了部分设计。这些碗橱、衣柜、长凳、橡木条桌等家具工艺精良、结实耐用,细部带有哥特风格,体现了莫里斯家具设计是“简便可行的生活艺术”的理念。他要求椅子要考虑到可移动性,红屋内的椅子坐垫部分都是灯芯草做成的,搬动起来很轻松。韦伯设计的两张橡木条桌,一张放在客厅,一张用于餐厅。他给设计师朋友的信中说:“这两张桌子的边缘都包了一圈光滑的铁皮,用圆头钉固定住,以免迟迟不开饭时人们不耐烦的举动会把桌子边缘磨坏。”那些仪式性的大家具,比如衣柜、碗橱、立柜,则绘满彩漆画(彩漆和家具是一体的,并非简单为家具画画),伯恩-琼斯绘制了多数橱柜上的画面。彩漆、描金图案是莫里斯家具风格的标志。

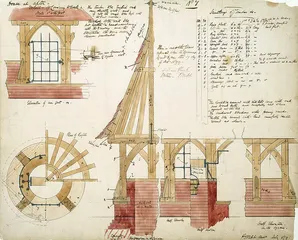

( 红屋的结构图(左)及建筑细节图 )

( 红屋的结构图(左)及建筑细节图 )

1861年夏季,红屋基本装饰完毕。莫里斯骄傲地称它是“我自己的艺术小宫殿”,罗塞蒂感叹:“从各个方面看它都是最杰出的艺术品,与其说是一个家不如说是首诗。”

把想象中的圆桌变成实物

红屋体现了莫里斯和伙伴们的志向,让他们得以尽情享受艺术性地创作的乐趣。威廉·冈特说:“他们如同一个个堂吉诃德,头脑中充满了中世纪的骑士精神,充满了奇特的探求和高远的志向。”

在红屋之前的19世纪50年代,艺术家们流行创办手工作坊,用罗塞蒂的话来说就是像佛罗伦萨艺术家乔托那样。莫里斯结婚之际,他的艺术家朋友们也纷纷走进婚姻生活。艺术家的家庭生活需要是促成他们开办作坊的最初动力——他们在市面上找不到符合趣味的家具。英国工业革命已经完成,流水线上的家具有维多利亚时代正统的审美观,在艺术家们看来这类工业产品毫无艺术品位,丑得令人无法容忍,只有自己制作才能符合心中的梦想。他们秉承圆桌骑士的精神来制造家具,冈特说:“他们要把想象中的那个圆桌变成看得见、摸得着的实物,要严格按照它在他们梦中的样子制作,分毫不差。”1856年,莫里斯设计了第一套家具,都是庞然大物,沉重无比,表面涂着美丽的彩漆图画,有但丁和贝阿特丽丝、亚瑟王传说中的人物,以及莫里斯自己写的诗歌里的场景。他还尝试了挂毯、纺织品、瓷板画等装饰设计。

( 红屋墙壁上的叙事绘画作品 )

( 红屋墙壁上的叙事绘画作品 )

红屋是一个整体的建筑、装饰方案,正是在红屋之后,莫里斯才迈出通往设计大师的步伐。建造和装饰红屋的过程,让莫里斯和同道们积累起实战经验,开始创办企业,实现他们的工艺美术理想。可以说完成了红屋计划,工艺美术运动才真正诞生。对此,伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆前馆长塞西尔·哈考特-史密斯爵士(Sir Cecil Harcourt-Smith)总结道:“新婚的诗人莫里斯在罗塞蒂的影响下,希望为自己造一座住宅,但他与同时代格格不入的价值取向使他放弃了这一时期盛行的华丽风格,促使他特别去设计和制作室内装饰品,以达到他所希望的效果。从这个出发点出发,才有了后来著名的‘莫里斯装饰运动’。这个运动中出现了染色、机织、印花棉布、彩色玻璃画窗、花纹挂毯等工艺门类,它们的方针都由莫里斯在1861年确立,至今通行。”莫里斯的设计确定了流行的风格,形成一种高雅的大众趣味,他对纯美的追求全方位影响了后来的设计。

莫里斯有句名言:“不要在你家里放一件虽然你认为有用,但你认为并不美的东西。”为实现自己的理想,1861年莫里斯牵头组建了“莫里斯,马歇尔,福克纳联合公司”(Morris,Marshall,Faulkner & Co.)。“致力于在绘画、雕刻、家具和金属的工艺探索,这一事件标志着西方艺术步入了一个新的时代。”评论家尼古拉斯·佩夫斯纳在1936年的著作《现代主义运动的先驱:从莫里斯到格罗庇乌斯》中写道。在莫里斯眼中,公司与中世纪的手工作坊无异,都是陶冶道德的地方,绝不能制作只为赚钱的便宜货,而要把看得见、摸得着的日常家用器物当作一种信仰,为人们生活在其中的所谓“文明”树立一个典范。莫里斯还寄希望在改进设计的同时改变社会,1888年伦敦成立工艺美术展览协会,“莫里斯装饰运动”被协会一位会员更名为“工艺美术运动”(The Arts & Crafts Movement)。“工美运动”抗拒工业化的大规模生产对艺术标准的降低,期望重新建立中世纪手工艺的价值;它主张艺术家从事产品设计,以实现技术与艺术的统一,塑造出“艺术家中的工匠”或者“工匠中的艺术家”。

( 红屋壁画作品 )

( 红屋壁画作品 )

公司很快凭借革新的设计和出色的制造工艺有了声誉。获得成功的莫里斯也变得成熟,他靠父亲留下的遗产和家族铜矿的分红过得富足、愉快,他感慨那真是“创造了很多新东西、许多闪亮的工艺瓷盘的快乐年头”。

红屋的生活也很圆满。据1861年的人口普查表,红屋里住着“威廉·莫里斯,27岁,画家”,妻子、大女儿(二女儿1862年出生)、寄住的牛津大学学生,以及马夫、厨师、女仆、护士四位佣人。伯恩-琼斯评论红屋“将住宅建设带进了新时代”,它也改变了贝克斯里赫斯。从1868年出版的地图可以看出,此地已经有了商店、学校、教堂,发展为小镇。

( 装饰红屋的花玻璃 )

( 装饰红屋的花玻璃 )

莫里斯的家里总是高朋满座,谈笑往来的都是艺术界、文学界的名流。朋友们坐火车前来,在最近的火车站下车,再坐马车跑3英里到达这处被玫瑰和藤蔓簇拥的乡间住宅。这辆马车也是莫里斯给自己造的,韦伯设计,模仿的是中世纪一种手推售货车,很适合做乡间的短途旅行。主人热情好客,在酒窖里藏满了美酒。朋友们猜酒行令,在草地上玩保龄球,有时候比赛摔跤,晚上要么捉迷藏,要么围坐在钢琴周围唱英格兰民歌,一切仿佛罗塞蒂为红屋绘制的油画《伊甸园》。但更像一场梦,很快就消逝了。

骑士的梦

( 威廉·莫里斯的油画作品《戈内弗尔王后》(1858) )

( 威廉·莫里斯的油画作品《戈内弗尔王后》(1858) )

莫里斯始终执著于“忠实于自然”的信条,否定大工业化的设计和生产。他认为自然就是朴素无华,就是未被加工、未经雕琢、天然存在的真实,是陶器般温馨的粗糙。实际上他的公司推出的手工产品——壁画、刺绣、花玻璃、地砖、家具、玻璃陶瓷器皿——非常精美,工艺复杂,售价高昂,根本不能为他所期望的大众所用。他最大的客户是教堂。威廉·冈特一针见血地指出:“无论实施什么计划,拉斐尔前派艺术家总是会将他们中的随便一个人作为执行人,那些规划本身的辉煌构想就能赋予此人将计划变成现实的能力。”莫里斯公司的产品“体现了拉斐尔前派的价值观,那就是:想象的地位远远高于实际功用。这可以解释一种令人困惑的现象——莫里斯常常殚精竭虑地制造一种实用的东西,一旦完成又根本不在乎它是否实用了。”比如红屋,在里面住过的人会夸赞它华美考究、富丽堂皇,转而会接着说“但很不舒适”。红屋内部空间过大,正面朝北,冬天格外寒冷,莫里斯和韦伯是在夏天设计的房子,似乎完全忘了英国的冬天有多么漫长。

莫里斯提倡的“艺术是人所创造、为人所创造”直到20世纪才得以实现,“二战”后艺术家为工业化生产提供设计成为普遍,公众才真正享用到“文明”的设计。在19世纪60年代,莫里斯的手工艺乌托邦梦想让人不由得怀疑这家公司是不是心血来潮成立的,连朋友们都奚落他在手工艺中寄托的社会改良理论和建议。他热衷把公司招来的工人培养成手工艺者,开会的议题经常是艺术,最后草草讨论下业务便散会。合伙人福克纳说这样的会议“活像‘快乐行会’或别的什么俱乐部的聚会”。公司也没什么利润,入不敷出。他越来越忙,铜矿的分红也没那么丰厚了,他还要继续向公司注资,他开始觉得负担伦敦、肯特两处房产有些力不从心,甚至从乡下往返伦敦的交通费也显得贵起来。他计划把公司搬到红屋,经营状况却不允许。公司业务最好的是室内装饰,这需要他全身心投入公司事务。

( 威廉· 莫里斯与妻子简·伯顿的墓碑

)

( 威廉· 莫里斯与妻子简·伯顿的墓碑

)

此时他的婚姻也出现问题。妻子简和罗塞蒂有了婚外情。莫里斯第一次见到简,是和罗塞蒂在牛津剧院里看戏,她才17岁,是罗塞蒂的模特。她一头乌发,大大的眼睛,丰厚的嘴唇有着弯弯的曲线,散发出的野性之美完全不同于当时端庄典雅的淑女。莫里斯对她一见钟情,邀请她给自己当模特,画了一幅架上油画《桂妮薇王后》。这是莫里斯仅存的一幅油画,现存于泰特美术馆英国馆。在这幅绘于婚前一年(1858)的作品中,他把未婚妻描绘成亚瑟王的王后桂妮薇。桂妮薇有个情人骑士郎士洛,但她始终最爱亚瑟王。在亚瑟王被外甥害后,她到修道院隐居,孤独度过了余生。在这幅画中看得出莫里斯对婚姻也寄予了浪漫的理想主义。

反倒是罗塞蒂为简画了很多画。在他的笔下,她是恶龙的祭品、但丁诗歌里的皮亚、希腊神话中地狱之王哈得斯的妻子珀尔塞福涅、潘多拉、腓尼基人崇拜的爱与丰饶女神阿施塔特、但丁死去的恋人贝阿特丽丝……罗塞蒂的父亲是意大利烧炭党人,流亡到英国做意大利语教授。他原名加百列·查尔斯·但丁·罗塞蒂,因为热爱诗人但丁,便将“但丁”作为第一个名字。1857年,莫里斯和简相爱后,罗塞蒂以他俩为模特,画了一幅布上水彩画《圣乔治和萨伯拉公主的婚礼》。威廉·冈特对罗塞蒂、莫里斯二人的爱情观有过绝妙的对比:

“莫里斯说自己是个‘北方人’。他喜欢聆听雨打窗扉的声音,这或许使他想起了回荡在寒冷狂风中的战歌。而罗塞蒂分明是个‘南方人’,懒懒散散,追求感官享受。‘北方人’莫里斯具有北方人的冷漠,这使他即使在关爱他人时也显得不近人情。人们说,莫里斯不懂的唯有一件事,那就是如何去爱女人,尽管他的作品也表现爱情;他也从来不喜欢讨论这个问题。但对‘南方人’罗塞蒂来说,女人是他关注的焦点,是情感生活的核心;女人不但使艺术得以存在,而且使一切生活都变得可以忍受了。在与妻子的共同生活中,莫里斯找到了满足,但仍然是他全力投入的那种劳作的局外人,是个无关紧要的人,或许她时常会对自己这种处境感到厌倦。”

终于,莫里斯放弃了红屋,他们在红屋只生活了5年。他一直筹划着要扩建边厢,给伯恩-琼斯一家居住,终究不能实现。1865年,莫里斯卖掉红屋,全家搬到伦敦。他发誓,再也不回贝克斯里赫斯,因为再见红屋他无法承受失去之痛。到1896年去世,他再也没有回过这里。

之后的137年,红屋一直作为家庭住宅,主人换了一位又一位,其中不乏艺术、设计界名流。1889~1903年的主人是记者、艺术评论家查尔斯·霍姆(Charles Holme),他创办了重要的艺术杂志《The Studio》;之后住在里面的是建筑大师、室内和家具设计师爱德华·墨菲爵士(Sir Edward Maufe),他因设计了吉尔福德大教堂(Guildford Cathedral)而闻名。上世纪50年代,主人换成了建筑师爱德华·霍兰比(Edward Hollamby)夫妇。这些人深深理解莫里斯,他们较好保存了红屋的原貌,极少改变原有的设计和艺术风格、工艺细节。2002年,英国国民托管组织(The National Trust)接管了红屋,对其进行了更深入彻底的整修,尽最大可能恢复了原貌,现对公众开放。

(主要参考资料:《拉斐尔前派的梦》,William Gaunt著,肖聿译;《建筑的七盏明灯》,John Ruskin著,张璘译)(文 / 李孟苏) 威廉艺术但丁建筑中世纪莫里斯红屋