两位“俄狄浦斯王”在当代

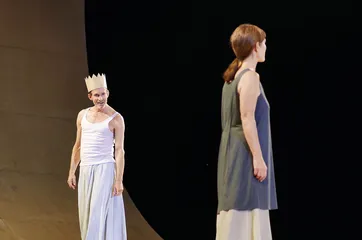

作者:石鸣 ( 歌剧《俄狄浦斯王》剧照 )

( 歌剧《俄狄浦斯王》剧照 )

《俄狄浦斯城》接着《俄狄浦斯王》,三天内两部戏接连演出,因此有人形容为过了一个“俄狄浦斯周末”。从制作角度看,两部戏差别巨大,前一部是德国柏林德意志剧院的话剧,由当代德国人把四个古希腊剧本改编串联在一起;后一部则是易立明导演的歌剧,剧本改编和音乐创作完成于20世纪初,分别出自大名鼎鼎的让-科克托和斯特拉文斯基之手。然而,比较起来,这两部戏实质上却有不少相似之处:都对原文本做了符合自身表达需要的大幅剪削,都在剧情上清晰附着了至少一个坚硬的现实议题,都有一个明显的风格特征:理性思辨。

从内容含量上看,《俄狄浦斯城》是一部相当有野心的戏,它集合了古希腊悲剧三大作家关于俄狄浦斯家族故事的作品:第一幕改编自索福克勒斯的《俄狄浦斯王》,第二幕改编自埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》和欧里庇得斯的《腓尼基妇女》,第三幕则来自索福克勒斯的《安提戈涅》。三幕戏,重新构架了一部新的忒拜三部曲。“当我们把四个剧本串联起来考虑时,注意到了三个与之前单独看时感受不同的地方。一个是安提戈涅的发展变化,她从一开始的温顺女儿,到后来成为坚定表明立场的女斗士,甚至可以说到最后她变成了一个女恐怖分子。第二个,则是克瑞翁这个角色的整体发展变化,他一开始是恭顺的臣子,后来他被扔到权力中心,他要学会如何行使权力,并在权力中心生存下去。对于他来说,这也是一条非常艰难的路。第三,对于命运的传承,比如父亲诅咒儿子,似乎是父亲造成了儿子的死亡,整个家族的悲剧命运有一条清晰的线索。”导演斯蒂芬·基密西这样告诉本刊。

如此庞大的创作体量,演出最终却只有干净利落的两个半小时。出于简化的考虑,原剧本中的歌队被悉数删去了,尽管这其实是许多观众来看古希腊悲剧时最期待的部分。全剧一开始,舞台尚未亮起,便是两个童声在剧场里回荡,叙述了忒拜城的危机和长者歌队的入场,还未待人回过神来,接着便叙述了歌队退场,并且“一去不回”。这短短几分钟的序幕让人遐想联翩。在斯蒂芬·基密西看来:“孩子象征着天真无邪,他们尚未堕落腐化,尚未被社会的潮流所湮没,一切在他们身上都有可能,孩子的身上也寄托了我们的未来。除了这些联想因素外,我们将歌队前置,也是为了刻意与随后歌队的彻底消失形成对比。我们向民众提出的问题是:剧中的我们在哪里?我们能做些什么?剧中出现的不是索福克勒斯笔下的‘长者歌队’,而用‘少年歌队’来代替,这恰恰是为了告诉我们,这部戏关注的是未来,人类一个可能的民主化未来。”

舞台上,演员不时向观众大力呼喊、注目、指点。舞台下,“报信人”一角在剧场角落陡现,穿过观众席,却并不上场,而依旧站在台口下方、观众席与舞台之间,讲述故事源头。导演用了一切手段把观众拉进演出中,其用意很明显:歌队并不是消失了,因为观众此刻就是歌队,只不过这支歌队一直沉默。如果将整座剧院的空间都看作戏剧发生的场所,这种沉默导致了环绕舞台的巨大真空。真空迫近的压力到底是舞台上的人还是舞台下的人感受更强烈?无论如何,舞美设计的主旨就是要让这一张力通过反射而在剧场里不断循环。乍一看,舞台和去年李六乙版的《安提戈涅》极其相似:极简主义,裸色,方方正正大斜坡,然而,关键区别就在于,《俄狄浦斯城》的舞台尽头并不是平地,而是呈抛物线高高弯起,方向往回旋,从侧面看就像半截水管的横截面。“也可以看作一个波浪的浪头,回旋的表面能极好地反射回声,也接收观众席方向来的能量,并将之反射回去。”舞美设计卡提亚·哈斯告诉本刊。

陡峭的曲面还成就了另一个舞台调度,演员不断向最高点冲锋、攀爬,却注定要跌落,将命运不可抗拒的意味展现得淋漓尽致。借此也凸显了主要角色的性格,例如克瑞翁,旁人试图像西绪弗斯一样徒劳地尝试攻克这座不可能攀越的山峰时,他只是靠近曲面,登上几步,占据一个相对稳定的位置,或者干脆站在一个重心安全的地方用脚去狠蹬曲面,以示抗议。这部戏采用了一个女演员来反串克瑞翁一角,她在第三幕中充满个人魅力的表演令克瑞翁成了全剧中诠释得最精彩的角色。

( 话剧《俄狄浦斯城》导演斯蒂芬·基密西 )

( 话剧《俄狄浦斯城》导演斯蒂芬·基密西 )

斯蒂芬·基密西承认,反串的安排和演员苏珊娜·沃尔夫的个人特质有密切关系,可以说有了这个演员,才诞生了女克瑞翁的设想,然而另一方面,他始终强调角色形象上的中性化意义:“因为(男性)权力的机制和变形在女性身上能够得到更好的展现。”全剧的服装设计的中心也是围绕这一点,所有角色无论男女,都穿造型类似的单色贴身上衣和宽摆长裙(或裙裤),脚蹬黑色布洛克硬皮鞋。“强有力的颜色为强有力的人物形象而设计。我们的确尝试过让演员光脚演出,但这在我们看来过于神秘主义,也过于接地了。”

导演解释说,《俄狄浦斯城》是一部现实政治指向性非常明确的作品,中心议题便是“权力、民主和暴力”,这也是柏林德意志剧院2012年演出季的主题。全剧台词全部依据原古希腊文本,只在末尾增加了一段安提戈涅的独白,其内容和风格模仿的是一位法国作家的一本政治批判著作《你们站起来》。“结尾的安提戈涅代表了压抑许久的反抗之声,这是对抗权力的不祥之兆。而她作为一个矛盾的人物存在,并不会削弱愤怒的力量及其正当性,相反,这恰恰是一个活生生的人所应该发出的声音,因此也就更难能可贵。”

( 歌剧《俄狄浦斯王》导演易立明

)

( 歌剧《俄狄浦斯王》导演易立明

)

在《俄狄浦斯城》中,一场家庭悲剧被扭转成关于城邦权力体制何去何从的思考。处于权力漩涡中心的人如何被抛出,徘徊在边缘的人如何被卷入,剧情推动力从原本悲剧意味的命运,变成了人物面对权力时不由自主的欲望。剧中用瓦楞纸做王冠,象征权力的易碎和脆弱,而每一个戴上纸王冠的角色都变得孤独。原剧本中人物的偏执狂性格,在改编过程中被放大并推到了极致。在导演看来,这恰恰反映了权力体制加诸于个体的压迫:“权力的孤独必然导致持续的信任危机:谁忠于我?谁又信任我?俄狄浦斯追求的不仅是权力,他还想用权力证明些什么。克瑞翁想要的也不仅是权力,他想借助权力去占据道德制高点,评判善与恶。”

第三幕,在民主的黄昏中,先知忒瑞西阿斯对克瑞翁宣布:“你就是这个城市的末日!”并将手杖丢给克瑞翁,蹒跚下场。“忒瑞西阿斯是一位最终丧失了预言能力的先知,他再也无法从征兆中获得暗示,征兆也就因此失去了意义。这时的他,与克瑞翁一样,不过是一个老态龙钟的人罢了。这一结局也恰恰印证了俄狄浦斯王国成立时的斯芬克斯之谜:‘什么东西在出生时四条腿,成年时两条腿,晚年时三条腿?’答案是‘人’。在故事的最后,忒瑞西阿斯和克瑞翁也就仅仅只是人而已。”斯蒂芬·基密西说道。

( 歌剧《俄狄浦斯王》剧照 )

( 歌剧《俄狄浦斯王》剧照 )

相比《俄狄浦斯城》,易立明的《俄狄浦斯王》更短,全剧时长仅一小时,这让许多观众惊诧莫名,并纷纷提出质疑。“他们以为是我改了剧本,其实我一句话、一个音符都没有动,完全按照科克托的台词和斯特拉文斯基的音乐演了下来。”易立明说。

他唯一增加的是开头大幕尚未拉开、音乐尚未响起时,幕后传来的轰隆隆的蒸汽机车前进声和汽笛声。不得不说,震耳欲聋的声响,和随后一列坐满工人的火车沿轨道开上舞台的视觉景象的确令人印象深刻。整个舞台布满大型管道,中间是一架高高的升降机,前台纵横两段铁轨,蒸汽机车喷着白烟。钢铁、油污、金属感、重型机械、重工业是整个设计的关键词,直接让人联想起曾经辉煌的工业革命。这样的舞美设计与易立明对斯特拉文斯基版《俄狄浦斯王》的理解有直接关系:“我有意做得强势,因为音乐太强势了,就好像巨大的陨石呼啸而来,你必须想象出与之相匹配的舞台空间。这一次,舞台上展现的不是舞台美术,而是能承载钢铁般强度的音乐的物理空间、物质基础。”

尽管因为是个人投资、临时起意、排练时间仓促,无法与条件最优秀的合唱团和交响乐团合作,易立明本人仍然为这一版《俄狄浦斯王》感到自豪:“这是第一部斯特拉文斯基的现代歌剧在国内上演。我们GDP这么发达的一个国家,所有的人民听的都还是清朝的歌剧,威尔第、普契尼都是清朝的。斯特拉文斯基这部歌剧是1926年写的,民国时代。如果我们看这样的东西还觉得很现代、很难听懂和接受,那我们的思想意识实际上还没有进入当代,这一刻我们还没有跨过去。”

这部《俄狄浦斯王》仅9月8日在天津大剧院上演一场,来看剧的人都是戏剧和音乐相关的专业人士。然而散场之后,观众反映出的重重疑虑,让易立明非常感慨:“我们现在的审美真的是太古典了。”有人认为他的版本故事叙述不清楚,没有好好交代“弑父娶母”这一关键情节;有人认为他在合唱中间插入一个叙述者,显得不伦不类,似乎是用话剧导演的手法拼贴歌剧;还有人认为,舞台背景设置和故事叙述脱节,因为还没有开演,就有传言说舞台是河南某煤矿的场景,如此具体的映射自然和古希腊悲剧的气场脱离。

“其实这就是一个人类的历史空间,车间也好,工厂也好,都是人类文明的成果。”易立明说。

更多的人看完戏后,除了舞美,一时不知道从哪里入手分析。或许还是人们对斯特拉文斯基的这部歌剧太过陌生。在易立明看来,音乐内部已经埋藏了许多线索,而他试图通过舞台调度进一步将这些线索和意图外化。“音乐的变化是相当大的,合唱从非常紧急的困境开始,而俄狄浦斯出场时,唱腔不紧不慢,充满英雄主义的宏伟气概。到后来,随着真相一步步揭露,俄狄浦斯渐渐慢下来,群众变得很欢快,这种节奏对比和调性转换非常明显,俄狄浦斯是从高渐渐往低,群众是从低渐渐地往高。全剧实际上是把一个众人仰望的英雄,慢慢拉到最底层。俄狄浦斯出场时,我让他站在高高的平台上,可是最后他退场时,两眼瞎了,是手脚并用爬出城去的。”

有一场戏的合唱音乐让易立明印象特别深刻,那是在真相已经揭晓后,伊娥卡斯忒无法忍受,要去自杀,俄狄浦斯在后面追赶,众人则旁观。“这个时候音乐特别快乐,唱词也是在描述一件与己无关事情的感觉。很像我们在胡同里听到邻居一堆人站在那里说,哎呀,他们家又怎么着了,女儿被车撞了,喝着酒、抽着烟,说着别人的痛苦,当一个鲁迅说的看客。但是说的是别人也就罢了,他们说的是俄狄浦斯,是拯救过他们的英雄。”这一场戏,易立明让饰演工人的合唱队拿着啤酒,撩着毛巾擦汗,以一个非常轻松的姿态坐在火车头上唱下来。

作为一部歌剧(或者严格意义上称作歌剧-清唱剧),原文本中的歌队在这部戏里被自然而然保留了下来。然而,古希腊悲剧中的歌队主要是独立于人物角色和对话之外的叙述者,在斯特拉文斯基版的《俄狄浦斯王》中,歌队却借助音乐成为舞台上不断表达自身情绪和态度的一个角色。那些叙述故事的台词,斯特拉文斯基并未交给歌队,而是另外安排了一个讲述者的角色,在音乐和歌唱间隙诵读。正是由于歌队与俄狄浦斯王在唱段上有如此直接而浓烈的情感交流,易立明认为此剧含有一个重要主题,即英雄和大众的关系。

用英雄和大众的关系来关照全剧后,一个与之前解读迥异的悲剧出现了:全剧一开始,众人企图逃离忒拜之际,祈求俄狄浦斯拯救他们,充满英雄气概的俄狄浦斯一口答应。然而随着剧情推进,俄狄浦斯遇到了困境,大众却并不愿意分担他的痛苦,眼睁睁看着俄狄浦斯刺瞎双眼,也没有人愿意伸出援助之手。甚至由于存在“神谕”的威胁,人们开始排斥和唾弃曾经的英雄,希望他尽快离开,以免牵连自己。全剧的末尾唱段《再见,俄狄浦斯,我们爱你》,是斯特拉文斯基从原文本生发出来的独创,易立明说:“这一段音乐写得很复杂很复杂,潜台词是,俄狄浦斯你赶紧走吧,你就是那个给我们带来瘟疫的坏人,你走了,我们就好了,所以我们爱你。”

这一段的舞台表现,易立明原本想处理成俄狄浦斯不想走,于是有人站起来拿石头扔他。“可是我觉得这个对我们的观众来讲太残酷,也太黑暗了。”最后,俄狄浦斯顺着铁轨爬出舞台的时候,易立明安排他回了一下头,与此同时众人身体齐刷刷地往后躲。

“我们总是带着审美的心态进剧院,而没有意识到,对于思想来说,审丑有时比审美还重要。现代歌剧和古典歌剧在做法上的差别是,古典歌剧是审美对象,现代歌剧是思考对象,里面没有让你愉悦的咏叹调,却有许多刺激你探讨的问题。我这部戏目前还算不上普及大众,而是要先把现代歌剧推广到中国的知识分子中去。不去真正接受现代主义的洗礼,就很难去创造出我们所谓的当代的东西来。”易立明说。(文 / 石鸣) 易立俄狄浦斯意大利电影俄狄浦斯王当代戏剧剧情片爱情电影智利电影两位