敲钟人往事

作者:三联生活周刊

那年代,工厂开在封闭的小镇,就百来号人,却也是堂皇的国企,上下班依时定点是工厂形象的首要规矩,朝七晚四。

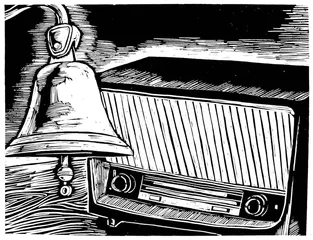

敲钟由传达室负责,门卫老韩要求配备半导体收音机一台,倒不是嫌枯坐无聊,而是没有手表、座钟可作参考,需以收音机报时来准确规范自己的职责。座钟走到下午15点50左右,他从容打开收音机,调到中央人民广播电台,一声不少地听完报时,这才敲钟,开厂门放行。下班后,老韩爱听绍兴戏,但他会抠出收音机里的两节电池,换上自己买的另一品牌电池,不占公家便宜,睡前再换回来,迎接鸡鸣后电台第一拨新闻前的报时。后来厂里换了电铃,老韩的标准不改,举着收音机来到电闸前,和着最后一声嘀音,郑重地合闸响铃,仪式庄严。

接任老韩的何师傅,在“文革”中吃了牢狱之苦,罪状是收听敌台。平反后照顾他看大门,但他还是对收音机敬而远之。由于厂里给他补发了坐牢几年的工资,他买了块进口表犒劳自己,正好可以用来精确计时。何师傅却不似老韩严谨,上完厕所经过电闸时看看手表,只差五分钟,合上算了,免得担个心事,打完可以消消停停看报纸。于是当天全厂人都抱怨,说今天可不能算迟到,何师傅拉早了。何师傅笑道,这有什么,今天提早几分钟下班好了。可下午何师傅想起来看表时,都4点10分了。

没过多久,何师傅的宿舍被小偷洗劫,那只全厂人人羡慕的名表是最大损失。人们纷纷向何师傅表达对那只表的悼念,何师傅却说:“他戴、我戴,还不是一样戴。”大家半天才反应过来,何师傅愿意与之共产的“他”是指小偷。何师傅刚出狱时,人们慰问他在劳改农场里痛失的年华,他却说:“里面、外面,还不是一样锄头笃笃。”——坐牢前他在厂里负责搞基建。没了表的何师傅打钟更没个准儿了,直到他告老还乡。何师傅现已95岁高龄而依然健朗。汪曾祺遇到一些旷达之人便封其为“活庄子”,我看何师傅就是其中之一。

何师傅的时差再大,也比不过他的接班人老任头。隔三差五的,老任头会在半夜把电铃按得山响。比如他晚上喝醉了,半夜醒来,觉得异常的孤寂——他是老光棍。想到悲愤处,他便以电铃代替长啸,响彻小镇的夜空。当人们披上棉衣从宿舍区赶去传达室质问他时,他还余怒未消:叫你们搂着老婆睡在热被窝里开心噻,我偏让你们都睡不着!

厂长拿老任头没办法,不过也没有为此操太久心,厂子已不景气了,不再需要人上下班,当然也不必打铃。而今,厂子关了,镇也变成了区,在原厂址上盖起了区少年宫。每逢周末,家长们就用各种交通工具把孩子送到这里来学跆拳道、围棋、少儿英语。到了一定时间,就能听到喇叭播放一支儿歌,我听了好几次才明白,那就是上下课的铃声。(文 / 古十九) 往事敲钟人