马东:“汉字英雄”折射出语文教育问题

作者:王小峰 ( 马东 )

( 马东 )

马东从中央电视台辞职后,没有像很多人那样离开央视去地方电视台工作,他跳出了电视圈,去了一家视频网站,当起了“副总”。但他仍然没有离开电视,转了一圈,他还是以主持人的身份出现在电视上。

马东说他想做电视节目就是因为到了“爱奇艺”总得为公司做点什么,原来在央视做“文化访谈录”,唱歌跳舞节目他做不过人家,还是想在文化上弄点事做,他想到了美国有个节目叫“Spelling Bee”,一个拼字游戏节目,他说:“汉字本身里边的那些意思往里挖会更有意思。”

马东想出了一个创意后,有一次在与河南卫视的领导吃饭时,说出了这个想法,他回忆说:“如果跟别的电视台的人吃饭提这事,估计也就没戏了。河南卫视文化立台,四个领导,有仨是学中文的。他们觉得这个特别好,我信心就逐渐增强了。既然他们愿意做,我就开始研究和河南卫视的合作方式。这个合作方式也是一次突破,就是共同投资。以前网站和电视台之间没有这种合作,这次我们共同投资,卖广告一块分,大家明确了它应该是一个长线的项目,它应该一直做下去,双方共同拥有这个版权,希望它能够往下走。”

本来马东希望年底推出这档叫作“汉字英雄”的节目,但电视台希望能在暑期推出,策划时间只有三个月。当时马东就知道,暑期会有十几个歌舞选秀节目在争夺收视率,一个中小学生写字游戏的节目在暑期推出,可谓凶多吉少。但实际上不管是口碑和收视率都比马东预想的效果好很多,河南卫视也因为这档节目第一次收视率进入全国前10名。

与此同时,中央电视台也推出了一档类似节目“中国汉字听写大会”。这两档节目或多或少都受“Spelling Bee”的启发,但两个节目同时都想到了汉字,至少反应了一个隐性问题,如果不是今天人们在汉字使用上普遍都出现了一些问题,让人们在理解汉字时出现难度,它是不会被当成一个电视节目呈现出来的。

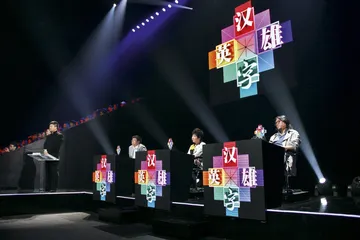

( “汉字英雄”节目拍摄现场 )

( “汉字英雄”节目拍摄现场 )

不过马东还是强调,他的出发点并不是想做一个汉字的东西,只是想做一个节目,汉字是其中的载体,因为人们都是围绕唱歌跳舞比赛去设计节目,没有人去想做汉字节目,他才去做的。“我跟韩寒、陈道明、刘震云也谈过这个,所有人都反映这是好事儿,给我们一些信心,觉得摸这个路子也许摸对了,接下来就是怎么把节目做好看了。”按照马东的最初设想,他并没有完全想去做一个孩子的节目,但可以先从中小学生做起,将来还可以做成成人的或者明星的甚至作家的节目。

三联生活周刊:今天由于进入了键盘输入时代,汉字的特殊性让中国人遇到一个新问题,就是很多人知道一个字怎么读,也知道是什么意思,但不会写了。“汉字英雄”让很多人都意识到了这个问题。

( 5 月30 日,美国学生乔纳森·考德威尔代表田纳西州参加“Spelling Bee”节目的比赛 )

( 5 月30 日,美国学生乔纳森·考德威尔代表田纳西州参加“Spelling Bee”节目的比赛 )

马东:我们在录制节目的同时,同步做了一个App,下载量每周有一万多,这个下载量已经能排同类型App前50名了。我们公司专门做游戏的“副总”一听这个下载量就惊着了。其实我觉得可能第一是电视的共振作用,第二是它确实还是有一个很强的心理基础,就是提笔忘字,“犄角旮旯”的“犄”怎么写,但是在这个过程中,我也听到了另外的一些说法,我觉得也挺好。比如我找尚雯婕当嘉宾,跟她聊的人反馈回来的是,她说这没什么意思,你想说什么呢?想说现在汉字不会写,不会写怎么了?干吗非得要写,拿拼音输不是一样么?我觉得她说的是有道理的,这个事一定要把它分开了说,我只是在做节目,节目能够引起共鸣是因为它有一个社会基础,节目能不能做得好看是我们的能力问题,不承载那么多意义。但是反过来说,从甲骨文烧刻在龟骨上,到刻在竹子上,到写在帛上,到发明了纸,后来往下写,笔的演进等等,终于到现在没有纸了,变成电子介质了,这是一个很顺畅的过程,它中间并没有产生什么革命性的变化,是因为人的整个交流需要所产生的,所以今天变成这样的一个现状,包括不写汉字了,在我看来也没什么。

三联生活周刊:这种提笔忘字现象是否可以说现在进入了新文盲时代?

马东:1950年,全国的人口普查里文盲率是80%,也就差不多15%到20%的人会写字,今天文盲率大概是15%,就是倒过来了,今天应该是80%多到90%的识字率,这个在中国历史上是从来没有过的。所以其实我们生活在一个和我们所认知的古代完全不一样的社会里,我们老觉得中华文化璀璨,源远流长,瞎掰!认字的人就是10%,甚至不到5%。我们今天所知道的文化,其实就是这5%~10%的人给流传下来的,而真正80%以上的生活文化都没有了。那些音乐,《雨霖铃》、《阳关三叠》,谁知道是什么调啊,就是因为它没有别的承载的东西。那么有5%到10%的人用文字去承载我们的文化就够了,这个东西在今天并不因为有80%多的人会写字就产生变化,所以真正产生文化的人就是那点人,也就够了。更多的人是享受文化和消费文化,如此而已,并不需要人人都会写字,或者说人人都认字,人人都识字,把字作为一种工具,能写微信,不用笔画写用拼音写,不用拼音写用火星文写,只要能表达意思就可以了。那繁体字会不会消亡,人人都不写字了文化就有危险,这都是胡说八道。因为有5%到10%的人在大学里,传承这东西就足够了。一个不学繁体字的人,你只要大学考进中文系、历史系就躲不开繁体字,你一定会接触到,你也一定会认识的,因为你得看那些竖版的书,怎么样你都能认识它。

三联生活周刊:这个节目对你个人有什么启发和触动呢?

马东:在做这个节目过程中确实引发了我的好多思考。举一个例子,我看过一篇文章,我觉得说的可能是有道理的,就是中国人很早发明了印刷术,甚至在宋代我们就有了活字印刷,但是这个东西在中国一直没有传下来,相反它是传到西方。因为《圣经》原来是保密的,后来基督教改革,《圣经》应该让每个人都看,让每个人都能去做自我的解读,在印刷术帮助下开始批量地印《圣经》。那在中国为什么印刷术没有彻底火起来呢?很重要的一个原因是,以前的中国人读书认字,十年寒窗,学而优则仕,活字印刷发明后,这个东西要刻,一个是成本高,一个是没有多少人去刻这个字,因为刻字你得识字,但是认字的人要学而优则仕,干吗要当一个工匠呢?所以认字的人都踏踏实实去念书,没有人认了字以后愿意专门来从事刻字的技术,所以虽然我们发明了刻板,包括活字印刷,但是印刷术在中国并不流行。那它反过来说明什么呢?说明在那个时候整个社会的识字需求没有那么高,有5%到10%就够了,大部分人可能忙于生计,富家子弟有钱的不用干活就去念书,这个是符合社会发展规律的一个状态。

三联生活周刊:事实上这个节目的确触动了很多人,知道了汉字背后还有很多意思。

马东:是的,我们对这些东西的解读很好,因为这个过程中我们学到了好多东西,知道了好多字的甲骨文是怎么写的,它是怎么演变过来的,有好多解读不一定对。比如说于丹和她女儿有这样的一个对话,说“家”字底下是一只猪,房子下面有只猪就是家,这个没问题;高晓松解读就是房子下面有个“牛”是“牢”,为什么呢?因为牛你得拴着,你得关着它,要不然它跑了,猪你不用关着它,它就有个家。于丹的女儿对“安宁”两个字的解读就是,宝盖头下面得有“女”,家里得有个女的就安了,宝盖头下面是个“丁”,家里有个男的就宁了,但是这个解读是错的,因为她是小孩。“宁”的繁体字不是这么写的,“宁”要在上面有个“心”,有个“皿”,然后下面是“丁”。古时候“丁”是那个架子,架子上面放着一堆祭祀的东西,然后放在房子里面,然后我们对家要有崇敬之心,要有一种想让它安宁的愿望,而且为这个愿望要去祈求,要去呵护,它才有了这个“宁”字。但是当今天简化字简化完了以后,你说宝盖下面有个“丁”,有男的就宁了,这事对吗?肯定是不对的,但是这个东西在简化字环境下更容易被人接受,反过来说它就有了一个“心灵鸡汤”的价值,如果我去煮一碗“心灵鸡汤”,我就会告诉你,家里得有一个女的就安了,家里得有一个男的就宁了,所以你要“安宁”这里一定要配一个女的,别出去乱搞。从汉字训诂也好,或者是考证、源流也好,它是不对的,但是它没有现实意义吗?如果我们能通过这么两个简单的字去把我们想传达的其他意思传达了,那也未尝不可。所以在这个过程中,没有对错。汉字的流传里面,很重要的一部分是民俗学,民俗学最重要的一个基础就是它的多义性,怎么说都对,它本来就没有一定之规。文字在流传中的一个重要规律就是讹传,指不定哪位大师刻字的时候刻错了,后面就全按照这个来了,最后就因为这个字而产生另一个词都有可能。你往前追是不对的,这就是偶然事件改变了一些必然的规律。但是在汉字流传的过程里面,这种东西特别多,所以它本身就是一桶糨糊,咱们也甭较真,顺着这个意思能够做一个节目,捅到现在的一个观众共振点,一捅你,你觉得真的是好多字都不会写了,我觉得这就起到了一个节目的作用。

三联生活周刊:在今天只有15%的文盲率的国家,如果说提笔忘字不重要,那汉字什么问题最重要呢?

马东:我觉得话分两头说。第一,提笔忘字这不是什么好事,就跟我们当主持人的在现场读错字一样,这不是很有面子的事情。但是,作为主持人,我不太在意这个事情。比如,国家要求主持人按照标准来读,要不然就扣钱,这很好。但是,比如说“白茫茫”一定要读成bái máng máng,“玫瑰”要读成méi guī,后来“瑰”又改成轻音了。更极端的一个例子是“心宽体胖”,我们从小都是念心宽体胖(pàng),自从大家知道这个词念心宽体胖(pán)了,这个词在生活中出现的比例就降低了。因为第一,大家不愿意说心宽体胖(pàng),因为这是错的;第二,说成心宽体胖(pán)很别扭。因此,大家就用别的词来代替,何必非要读得那么准呢。如果心宽体胖(pàng)是约定俗成的,心宽体胖(pán)是准确的,然后我们一定要把准确的推广出去的时候,其实某种程度上就从传播渠道上将这个词给消除掉了。现在说“心宽体胖”这个词的人就少了,我觉得就是被这个发音的事情影响的。

文字也好,语言也好,到底什么才是它的重要性?约定俗成是最重要的。如果我们一定要从训诂的角度去考虑,这东西好像是和许嘉璐有关系,因为他是弄这个专业的,他生怕大家都读错字,很努力地推进这个事。但是我觉得这事是没想明白,想明白了就是语言和文字都有自己的规律,都有自己的纠错能力。比如说,第二次简化字简得最狠的时候,把“部队”的“部”简化成“卩”,然后大家写着都烦,就改回来了。把“下雪”的“雪”改成“彐”了,大家都觉得不对,就也改回来了。所以,汉字在发展过程中,是有自身的纠错能力的。我为了这个事情,在采访周有光的时候问过他,我说现在社会上有火星文,有人说这是对汉字圣洁性的一种玷污,您怎么想?他说,这都是外行话,文字这个东西,你看看它能不能够存在50年,能存在50年就进字典,存在不了就没了。我觉得他说的是对的,在整个汉字的源流演变过程中,这种情况就出现过很多次。比如《康熙字典》,当时总共有4.7万多字,这其中的俗字、异体字、错字很多。古书里存在的错字你说应该以一种什么样的标准去界定它呢?它在汉代时可能是正确的,在宋代就不对了,所以,它是一个动态标准,没有什么一定之规。我觉得第一,对这种东西要有一个足够的宽容,所以我才回应黄秋生说有两个词适合他:第一他是刻舟求剑,因为整个文字和语言的发展过程就是一条河,它是动态的,一定是在某个时间前提和边界条件下才能讨论这个问题;第二,我说黄秋生是杞人忧天。在整个文字的演变过程中,有好多东西在此时此刻看来似乎是重要的,似乎是要不得的,要塌天的,其实没那么重要。

汉字繁简之争是意识形态之争。其实,国民党在40年代做过简化字方案,我们在五六十年代所做的简化字改革基本上就是在其基础之上进行的。但是因为海峡两岸一刀切开,人家为了说你数典忘祖,就拿简体字来说事,说老祖宗都没了,你们想把汉字拉丁化。毛泽东确实想过把汉字拉丁化。前两天我在台湾,我就问台湾人,你们现在写“台湾”两个字写哪两个,他们也写这个简化字,因为这两个字的繁体字特别乱,他们虽然会写但是也不写。我觉得这种识繁写简的状态是对的,你到了一定程度,你有阅读需求的时候,你想不认识繁体字都不太可能。

所以你要说提笔忘字这个事,我不回避谈这个事情。提笔忘字是我们整个节目的主题诉求,就是提醒你这个字你还认识么,这个字你还会写么,这是我们的主题口号。虽然今天我做的是一个提倡人们去写字的节目,但我内心没有把这个事情看得那么重要,就算提笔忘字,我能够识字,能够传达意思,当真正需要去写字的时候,或者从事相关的工作,通过教育学习还是可以弥补的。我们发现这些学生,他们的识字量比我们多,就是因为他们天天都在写。现在人们大学一毕业,可能就不写了,所以孩子的识字量,或者写字准确率比大人高,恰恰是正常的,真正面对这个问题的是成年人。这个问题有解决方法,就是在上学阶段就逼着你写,不许用电脑去替代,但这个的确在被弱化。

三联生活周刊:在“汉字英雄”节目里,我发现很多学生写字倒插笔现象很严重,在我们上学时,写字倒插笔会被老师骂的。这似乎反应出现在语文老师在教育水平上也有问题。

马东:可见今天的老师已经不管这个事情了。或者引申一下,中国今天是一个结果论的社会,只要你最后的结果是对的,过程是怎样的,没人关心了。结果论是被效率逼出来的。在改革开放之后,由于我们差距巨大,我们把效率放在了第一位。能不能从汉字上映射到这个社会,说起来有点儿矫情,但不无道理,因为我们是一个结果论的社会。

我们有一期节目,高晓松就在现场骂。初赛时候,孩子有求救环节,打一个电话,30秒,赶紧问清楚。这其实不是在考字了,是在考孩子的语言表达能力。然而我们发现,如果孩子打给语文老师,老师给出的答案错误率特别高,而且孩子跟老师之间的语言交流都有问题。高晓松就说,现在语文老师的水平怎么都这样啊?但其实能够想象出来,师范学校出来,直接进小学,直接开始教孩子,自己那些好的东西不知道能够传达多少,毛病全传下来了。而我们的体系里,什么人上师范?你考不上别的学校,你才进一般的师范。所以,在我们的系统里,最聪明的进政府机关了,恰恰是我们的师范教育,一个比一个差。这就体现在今天,如果这些人中,成电、师范的毕业可以教小学,研究生毕业可以教中学,如果是这样的话,那我们其实是在用二流或者三流的人在教小学。在解放前,大学里,清华、北大特别讲究名教授带“大一”的学生,他是倒着来的。因为要给你打基础,最基本的知识要扎实,不能弄错了,尤其是没有分专业的时候。然而,我们的教育实践恰恰是反过来的。

三联生活周刊:至少能通过这个节目,看出今天的语文教育问题很严重。

马东:在语文教育问题上,我确实有很多感受。第一个感受是,不同年代教育出来的人,对汉字的亲近感不同。比如说,“毛主席”的“席”是我上小学第一个写的字。你哪个字不认识,但“毛主席万岁”这五个字是一定认识的。因为第一课学汉字就是学这五个字。但是今天的孩子就不见得对“席”有直接的亲近感。今天的孩子,你跟他说“耕地”的“耕”是“耒”字旁,他不知道,因为他没有农耕生活了。你跟他说什么是耙子、什么是锄头,他都不知道,这些都是那个时代的汉字。我对一些字是特别熟悉的。比如说,“檄文”的“檄”,这个字我们从小就认识,因为当时有“大字报”。现在的孩子,你跟他说“传檄而定”,他们就不明白。这个就是社会整个环境对一些特殊字的影响。第二个感受是倒插笔。孩子们从小受教育的过程中,就没有这个概念。应该先写什么,后写什么,先进人后关门,没有这个概念。我们现场有个女孩写那个“囡”字,她就写倒插笔,她对笔顺笔序没概念。笔序这个事情没概念了,意味着她对书写也就没有概念了。即便在学校拿笔逼着她写字,但是在生活中她还是用手机打字。第三个感受是,好多孩子会书法。一个孩子11岁,学书法6年了,也就是没认字之前就开始练书法了。这是他的一个记忆,这是他进小学进幼儿园,让人知道他从小就学书法,真的写得特别好看。但是,你问他这个字或整个偏旁是什么意思,他不知道,完全没有概念,纯机械地模仿。我们觉得这孩子练过书法,我们认为你认字是没有问题的,其实不是,对他来说,那是画画。我们现场有一个孩子,叫“笔画帝”,就是随便四个字的成语你一说,他马上就能说出一共几画。我就在现场问这个孩子:“你是数啊,还是扫描啊?你脑子里是笔画还是画画?”他说是画画。不知道他对字是如何拆解的,反正他有一套自己的方法,但是他不见得能理解这汉字是什么意思,这个孩子才11岁。这东西应该叫奇技淫巧。还有一个孩子,通过背扑克牌,然后如果能够通过一个什么考试,就获得了国际记忆大师称号。这孩子在现场就说,我不愿意我爸说我是记忆大师。这就是一个家长对孩子的扭曲,有时候你没办法。通过这个节目,我发现,笔画也好,记忆大师也好,我们都在拼命地找孩子的特点。这是一个结果论,然后为了这个特点,已经不计中间的过程。还有一个孩子,是大神级的选手,从他能收到的第一期《咬文嚼字》一直到最近的一期,每期都看过。他的识字量确实比我们都大多了,而且他不太会写错别字。但是我们复赛的时候开始考偏旁,“火”字旁你写一个我写一个,谁写不下去谁淘汰。你发现对于很多偏字、难字、怪字,他全知道,他写出来一个你就不认识,但是,生活里最简单的那个字他不会写。所以我就说,这可能叫作奇技淫巧。但是为什么奇技淫巧?是因为我们这个社会只对奇技淫巧有辨识度,我们没那个耐心去辨识你是慢火炖出来的那碗老汤,我们对奇技淫巧有更大的偏好,因为你瞬间能被我辨识,瞬间能够传播,瞬间能够成标题,然后过去也就过去了。

三联生活周刊:你当时做这个节目,想到的是暑期孩子都放假了,让他们看,但是会有很多选秀节目在竞争收视。

马东:我知道今年有这么多选秀节目,当时统计出来是13档,现在如果不让他们停的话是17档。但是情况是这样的,暑期是开机率最高的时候,所以你去躲暑期的竞争还不如去接受这个开机率。从星期五晚上开机率的这个角度说,即便竞争再激烈,你也应该进到那儿,因为开机率高,怎样都会比平常的绝对数要高。而且有好多家长是不让孩子平常看电视的,我宣传中一直打的一个点就是,这是一个大人孩子都可以看,是一个家长会鼓励孩子去看的节目。好多家长会愿意让孩子来看这个节目,但是我也不打算把“汉字英雄”做成一个纯儿童节目,如果再有下一季,我会把它变成成人节目。继续做节目面临的一个问题是,因为本身汉字就这么多,常用字没办法考,只能考通用字。通用字七千,减去三千五的常用字,就剩下三千五了。我们这一季节目下来消耗了一两千汉字,还有好多字是没法考没法用的,怎样在这里面变出花来,对我们是个考验。

三联生活周刊:会让明星参加这个识字节目吗?

马东:要做明星版的话,我会灌输给明星,就是你并不比别人傻,你也并不比别人差,不会写这个字很正常,《新华字典》随便翻开一页,两边一定有不认识的字。如果它是一个真人秀节目,上去玩就可以了。我请的三位汉字先生,没有一个是文字方面的专家,在现场也会说一些错话,但是这不重要。如果我真的全都请的是汉字专家来,对传播有意义吗?不见得是有帮助的。

(实习生夏飞对本文亦有贡献)(文 / 王小峰) 汉字英雄汉字拉丁化马东折射出语文汉字演变教育汉字问题英雄