普莱斯纳:我随时准备着离场

作者:石鸣 ( 《蓝白红三部曲之蓝》剧照 )

( 《蓝白红三部曲之蓝》剧照 )

兹比涅夫·普莱斯纳(Zbigniew Preisner)今年58岁了。他个子高大,满脸胡茬儿,看起来要比实际年龄年轻10岁。当年,他与基耶斯洛夫斯基合作,创作出为他们赢得国际声誉的作品《十诫》时,后者差不多也是48岁。如今回想,那段时间好像夜空中突然绽放的烟花一瞬,9年里他们一共合作了17部电影,最经典的《十诫》、《维罗尼卡的双重生活》、《蓝白红》三部曲集中在后5年里以惊人的速率接连问世,每一部都令人击节。然而,基氏的骤然谢世将这华丽绚烂的高潮生生叫停。“如今是再也不可能了。”普莱斯纳说,“就算有高科技,这种创作密度也是难以想象的事。”

“基耶斯洛夫斯基”这个名字像是普莱斯纳人生的分界点。他26岁遇上基耶斯洛夫斯基,之前只不过是个名不见经传的毛头小伙子,在20世纪80年代波兰克拉科夫的地下艺术圈里厮混,日日饮酒,听诗人念诗,看画家作画,他自己则在喝酒间隙给克拉科夫当地的剧院写节目配乐。“那时我还是个学生,周围这些人也都很年轻,他们中间不少人后来都成了波兰非常有名的艺术家。”普莱斯纳说,“完全是运气,我认识了基耶斯洛夫斯基,我的生命中充满了巧合,甚至可以说巧合太多,或许我的生命本身就是一个意外。”

20世纪70年代末期,在与普莱斯纳相识前,基耶斯洛夫斯基就一直在为自己的电影寻找一位能够谱写交响乐的配乐师。众所周知,基氏本人对音乐并不精通,他在回忆录中坦承自己“对音乐一无所知”。“这么说吧,他基本上就不会唱歌,他唱《铃儿响叮当》的时候,听起来就跟《平安夜》差不多。”普莱斯纳说,“但是他懂得音乐在一部电影中的功能和力量,因此他不需要懂具体的音乐语言,也能和作曲家很好地交流。”

1981年,因为与一个年轻波兰导演合作了电影《天气预报》(The Weather Forecast),普莱斯纳第一次有机会尝试为电影配乐。“如果我没记错的话,基耶斯洛夫斯基当时正好是这个导演所在的工作室的艺术总监。”普莱斯纳说。尽管只是处女作,这段配乐已经显示了后来普莱斯纳风格的一些典型特征:节奏从容,旋律优美,注重停顿,饱含情感,配器主要是竖笛和钢琴,和弦低沉。正是这段音乐让基耶斯洛夫斯基注意到了普莱斯纳。“那个时候波兰处于戒严期,没有电话可用,有人从华沙捎来口信,说基耶斯洛夫斯基想要见我。”

两人在华沙一个名叫“莲花”(波兰语为“Lotos”)的肮脏小酒吧里见了第一面。从历史照片上看,这间酒吧门脸窄小,与店名同样醒目的是一幅“可口可乐”的广告,外表看起来甚至有些庸俗,却是“当地艺术家们的私密聚集地”。根据普莱斯纳的回忆,坐定后,基耶斯洛夫斯基一边啜吸自己的伏特加,一边对他絮絮叨叨。“他说,我知道你是从克拉科夫来的,你们那边艺术圈的人从来都不守时,他说他的电影叫《永无止尽》(No End),是他戒严期拍的第一部故事片,希望我一定要好好努力,讲了有半个小时之久。我实在忍不住了,告诉他说:‘基耶斯洛夫斯基先生,别担心,比这部电影更重要的项目我都搞砸过。’自此之后,他再也没有对我唠叨过要守时,或者工作应该怎么做之类的话,我们第一次见面就是这样。”

( 《十诫》剧照 )

( 《十诫》剧照 )

在普莱斯纳之前,基耶斯洛夫斯基也和其他电影配乐师合作过,但唯有与普莱斯纳保持了之后越来越紧密的关系。在《维罗尼卡的双重生活》之前,普莱斯纳还只是根据剧本来配乐。“我还记得《永无止尽》开头的台词:‘我三天前死了。我离开家,坐进汽车。我点燃了一支烟。天气好极了。’语言组织得如此惊人,以致音乐已经被框定了,没有什么多余的创作空间。”

到了《十诫》,基耶斯洛夫斯基对普莱斯纳更加放心,以至于大胆决定使用10个不同的摄影师来拍每一部片子,其主题和人物都各不相同,让普莱斯纳用配乐来实现10部片子的整体统一感,主题音乐的长度只有13秒,以此基础进行变奏。“任务很困难,但我有这个雄心。”普莱斯纳说。

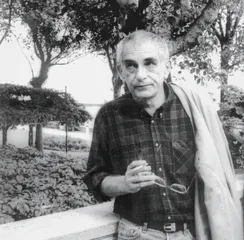

( 兹比涅夫·普莱斯纳 )

( 兹比涅夫·普莱斯纳 )

拍《维罗尼卡的双重生活》时,基耶斯洛夫斯基干脆在剧本还没有定稿时就让普莱斯纳过目,因为他发现普莱斯纳“有兴趣同电影一起开始进行创作,而不是等看完电影成品之后再考虑如何用音乐体现”。

就这样,女主角波兰的维罗尼卡唱的那首动人的咏叹调诞生了,歌词来自但丁《神曲·天堂篇》中“迈向天堂之歌”的第二首歌。普莱斯纳这样回忆当时的创作:“基耶斯洛夫斯基给我看了拍摄脚本,问我感想,我说:‘怎么了?’他指着其中一句台词提示:‘维罗尼卡唱了一首优美的歌。’我说:‘挺好,她唱的什么呢?’基耶斯洛夫斯基回答不知道。‘那你知道什么呢?’‘我知道是一首很美的歌,观众一下子就知道维罗尼卡是个天才。’我在家里辗转反侧了好几天,乱翻了好些书,写了一些当时没用上的旋律,直到有一天突然想到了但丁。我选了一些歌词片段,熬夜谱曲,拿给基耶斯洛夫斯基听,他就这样同意了。”

( 《十诫》剧照 )

( 《十诫》剧照 )

从这部电影开始,普莱斯纳开始参与基耶斯洛夫斯基的电影在谱写配乐以外的工作。

英国学者尼古拉斯·雷兰德(Nicolas Reyland)在第一部分析《蓝白红》三部曲配乐的学术著作中,借助对普莱斯纳的访谈,指出了普莱斯纳对基耶斯洛夫斯基最后绝唱之作的影响:不仅是配乐,甚至在摄影镜头的处理方面,基氏也会采纳普莱斯纳的意见。“在《蓝色情挑》中,朱莉帮助奥利弗修改亡夫未完成的曲谱时,有一个镜头是两人的身影逐渐被灯光模糊,变成一片朦胧的样子。这个镜头就是普莱斯纳的主意,因为很像他平时作曲时一只手盖在眼睛上看到的景象,同时灯光的形状也很像一只眼睛的特写。”雷兰德写道,“《蓝色情挑》结尾,在《欧洲统一颂歌》的乐声中,剪切了所有关键剧情的闪回蒙太奇,也是普莱斯纳的想法,电影这时仿佛变成了说明音乐的插图。”

( 遇见基耶斯洛夫斯基是普莱斯纳人生的分界点 )

( 遇见基耶斯洛夫斯基是普莱斯纳人生的分界点 )

1996年对普莱斯纳而言是转折年。这一年,两个对他而言至关重要的人相继离世,其中一个就是基耶斯洛夫斯基。“另一个是皮托·克利兹尼克(Piotr Skrzynecki)。”普莱斯纳说,“他写诗,是我当年在克拉科夫的地下艺术俱乐部——羊宫地下室(Piwnica Pod Baranami)卡巴莱里最熟识的人。他常常给我们念诗,他像是那个地方的精神守护者,我们在那里反叛所有的成规旧矩。在那里我领略到了波兰著名诗人兹比涅夫·赫伯特的诗句:‘你必须永远逆流而上,去寻找河流的源头,即使你无法抵达,你至少在这一过程中锻炼了力量。’我永远都记得,如果顺流而下,那就只能与垃圾为伴。”

对基耶斯洛夫斯基的悼念,对普莱斯纳来说更为深重,不仅是一张《亡友安魂曲》专辑所能承载的分量。他在很多场合都因回应提问总结过自己与基耶斯洛夫斯基的友谊。然而,最能说明他的情感的或许是他的行动——自此之后,他再也没有和波兰导演合作过电影配乐。相比之下,法国、丹麦、墨西哥、印度电影,他都来者不拒。他解释是自己有意为之,并把原因归结于自己没法与波兰年轻一代导演充分交流。“年轻人对电影配乐的看法和我们那一代完全不一样了,他们更乐于使用现成的配乐,或者按照惯例,在电影成型的最后阶段,才把片子扔给你谱曲。他们和我对音乐的口味也不一样,他们也许并不喜欢我给基耶斯洛夫斯基配乐的风格。”

并且自基氏逝世后,普莱斯纳再也没有在公开场合演奏过他给基耶斯洛夫斯基的电影创作的音乐。“我不想触碰过去,过去已经在那里了,已经被命运铸就,我们只能接受,而没有任何办法去改变。快20年了,我从未回头,我总是向前看。”普莱斯纳说。

此次上海音乐节是他与上海交响乐团合作的“纪念《蓝白红》20周年音乐会”,是他迄今为止头一次公演这些乐曲,所有乐曲都按照当年原样汇编呈现。“如果做什么事情的时候需要我回顾过去,我就不去做。”普莱斯纳说,“所以我不进行任何改编。也许有人有兴趣重新修改这些乐曲,重新挑选配器,但是我对此不感兴趣。我要写就写点新曲子。”

音乐会的标题叫“普莱斯纳指挥基耶斯洛夫斯基”,他为基氏所作的电影配乐在这里和基氏本人变成了同义词。在世人心中,这种联系之紧密,有时甚至出乎普莱斯纳本人的预料。“人们甚至理所当然觉得我应该跟基耶斯洛夫斯基年龄相当。几年前有一件有趣的事,我在维也纳城堡剧院,给导演托马斯·温特伯格(Thomas Vinterberg)的演出做配乐,在那里待了好几天。那个剧院的经理很奇怪,看见我从不打招呼,直到有人向他介绍我就是作曲家普莱斯纳,他问道:‘是那个普莱斯纳的儿子吗?’我很惊讶,说不是,我就是普莱斯纳本人。他大吃一惊,连连向我道歉,说他以为按照年龄推算,当年和基耶斯洛夫斯基一起工作的应该是我父亲年纪的人。”

普莱斯纳自己曾经揣测过他为何会和基耶斯洛夫斯基成为忘年交。“我们可以一起去滑雪,从波兰到瑞士,一起喝伏特加,一起乱逛,在树林里赛车,做所有那些旁人看起来愚蠢至极我们自己却乐在其中的事。”普莱斯纳回忆道,“我想知道他为什么看中了我,那时候,他手边还有好多比我成熟、也比我优秀的作曲家,后来我猜他也许是看中了我来自克拉科夫地下艺术俱乐部的背景。那儿的人都天马行空,绝不墨守成规,具有挑战一切的艺术创造力。”

“当我开始我的职业生涯时,才20岁。所有我最好的老朋友,都已经不在这个世上了,我熟悉的那个世界也已经不在。我记得当年我给基耶斯洛夫斯基的《十诫》配乐时,没有录像机,没有电脑,没有录音笔,什么都没有,我就靠脑子记,记住每一幕场景拍了些什么内容,持续多长时间。基耶斯洛夫斯基给我放一遍,我看完就回家,路上要坐200公里的火车,音乐都在我的脑子里,从灵魂流淌出来的音符。现在技术已经远远跑在了我们前面,跑在哲学前面,跑在文学前面,这不是我的个人洞见,很多人都表达过类似的意思,这是一个特别快速的年代。我们什么设备都有了,可以非常精确地工作,我现在就是如此,我不知道这算是好还是不好。我还在出独立的唱片,举办音乐会,给电影配乐,因为这就是生活,我得挣钱糊口。但是,我差不多准备好了,随时可以退场,我觉得是时候说再见了。”

“我把音乐赤裸相呈”

——专访波兰电影配乐大师兹比涅夫·普莱斯纳

三联生活周刊:你举办了这样一个完全由基耶斯洛夫斯基的电影配乐组成的音乐会,那么你认为,这些音乐有它们独立存在的价值吗?

普莱斯纳:其实很长一段时间以来,我都是完全反对拿电影配乐来举办音乐会的,因为我认为,这些音乐与电影本身具有很深的内部联系,如果你单把音乐拿出来演奏,把电影撇开,音乐就会变得赤裸。电影音乐是很特殊的一种音乐,它与台词对话、具体场景、镜头叙事都是有联系的,作为电影里唯一形而上的存在,是导演的思想观念的反映。如果只演音乐,其实就是剥去了它的所有外衣,直接暴露,赤裸与人相见。这样的音乐是给那些熟悉电影的观众听的,他们听到了旋律,或许就能回忆起电影中的一些东西。对于那些从未看过这些电影的观众,我不知道他们的感受如何。在欧洲,人们很熟悉我的音乐,但是在中国,我并不确定。

三联生活周刊:这次音乐会的曲目编排是怎么考虑的?

普莱斯纳:每次我做一个音乐会的时候,总会试图考虑这些音乐的视觉效果。不是听,是如何“观看”这些音乐。这场基耶斯洛夫斯基电影配乐的音乐会,我试图在每个部分都能营造一种戏剧性。上半场,我用《十诫》中的一段竖笛独奏开场,这能创造出完全的寂静。上半场的结尾,我仍然使用独奏,是吉他独奏《红色情深》中《时装秀》的一段旋律,这对我来说就好像回到了起点,画了一个圆。下半场是单簧管独奏开头,以人声合唱结尾,情绪变得越来越高涨。后面那首《落泪哀悼日》,情绪达到顶点,当然是为了致敬基耶斯洛夫斯基,我在他的葬礼上演奏过这首乐曲。

三联生活周刊:就音色而言,你最喜欢哪种乐器?

普莱斯纳:我非常喜欢人声和那些演奏乐器的人,只用一种乐器是肯定不够的。无论哪种乐器,关键还在于演奏者本身。比如在中国,我注意到有很多年轻人都玩吉他,但是真正的吉他大师弹出来的声音可以令人潸然泪下。重要的不是使用了哪种乐器,而是谁在使用这种乐器。

三联生活周刊:你曾说过你自学作曲时,会买别人的录音,逐小节分析结构和做法,然后自己重写一遍。我想知道你在上世纪70年代的波兰能够买到什么样的录音?

普莱斯纳:那时候都是黑胶唱片,有肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫、柴可夫斯基,那时古典音乐在波兰非常流行,当然,有一些被认为“不够波兰”的音乐是被禁的。很多人问过我如何学习作曲的问题,他们惊讶于我没有专业学历这件事,但这并不是一个“如何”学习的问题,你只要听从你内心的兴趣,就知道是怎样做的。作曲家甚至不像钢琴家或者小提琴家,必须从很小的时候就练习演奏,实际上,作曲家年龄长一点儿,创作的作品反而更成熟。

三联生活周刊:你是什么时候意识到自己有音乐天赋的?

普莱斯纳:我不知道。我小时候在农村,波兰和中国一样,农村是没有音乐学校的,我因此没法进专业学校学习。但是我从来都无法想象自己有朝一日会成为朝九晚五的上班族,一周6天,一天8小时,像闹钟一样准时机械地重复运行,做一成不变的工作。我告诉自己这是不可能的,我做不到。但是我又想独立,那时候只有艺术家是独立的,我想大概我能够成为一个作曲家,作曲看起来不难,我就这样走上了作曲的道路。

三联生活周刊:你考虑过以古典的方式作曲吗?

普莱斯纳:我只用好和坏来划分音乐。古典音乐是个很糟糕的标签,它是一个过去400年来定义出来的等级系统,缺少人性。我对它不感冒,我也不知道自己的作品应该怎么算,电影配乐之外,我也写过钢琴曲、室内乐。19世纪末期,施特劳斯写了一系列圆舞曲,当时没人认为这是古典音乐,不过是舞蹈配乐,然而,50年后,这些音乐都变成了古典音乐。也许音乐就是这样,一步一步,从电影院进入剧场,再从剧场进入音乐厅。如今在波兰,电影音乐经常在古典音乐厅里演出,甚至比古典音乐本身上演的场次还要多,年轻人很喜欢去听这些音乐。

三联生活周刊:你说过作曲家中你最爱帕格尼尼和西贝柳斯,为什么?

普莱斯纳:帕格尼尼是个特别热情、疯狂的家伙,来自南意大利的人都这样。他完全是个疯子,天赋惊人,弦乐技巧出神入化,与此同时,他的音乐非常触动人心,技巧高难度,但是旋律优美,感人至深。西贝柳斯则完全相反,非常冰冷、优雅、安静,但是却能在你的生命中留下深刻印记。我一直生活在这两极之间,一极是我的卡巴莱岁月,就像帕格尼尼,什么都是可能发生的,活力四射,疯狂大胆;另一极就是基耶斯洛夫斯基,他就是西贝柳斯,一个极好的平衡,在他那里所有的事情都是有条不紊的、严肃认真的、深入沉静的。在这两种截然不同的生活方式之间生存的感觉相当不错。

三联生活周刊:你后来还用过梵·德·布登梅尔的化名吗?

普莱斯纳:没有。这个人物是为基耶斯洛夫斯基的电影而生的,就像他电影里那些无目的四处漫游的陌生人一样。当时他的《十诫》配乐有一段想用马勒的一首歌曲,但是在波兰从没有录过音,要取得版权需要一笔很大的费用,我才创造了这个化名来写曲子。这个人就像兹比涅夫·赫伯特笔下的科吉托先生(Mr.Cogito),是我们对平庸生活的一个玩笑。《十诫》红了,布登梅尔先生也红了。但现在基耶斯洛夫斯基已经逝世了,梵·德·布登梅尔也从此不会再现身。他彻底消失于1996年。(文 / 石鸣) 十诫蓝白红基耶斯洛夫斯基随时准备普莱斯艺术音乐音乐会离场