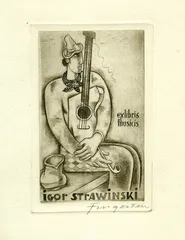

斯特拉文斯基的藏书票

作者:三联生活周刊 ( 斯特拉文斯基藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

( 斯特拉文斯基藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1936年) )

有着“钢琴诗人”之称的傅聪曾把毕加索比作斯特拉文斯基,如此“跨界”比较是否合适先不必深究,毫无疑问的是二人的艺术创作轨迹是出奇的相似,彼此间真挚而默契的友情也被世人传唱不衰。他们在各自领域中所取得的成就有目共睹,特别是在毕加索的精诚合作下,斯特拉文斯基成功地将芭蕾舞剧《普尔钦奈拉》搬上了舞台。1920年,这部斯特拉文斯基标志性的新古典主义剧作在巴黎歌剧院公演,毕加索作为美术指导为该剧设计了演员服装和舞台场景。两位艺术大师的倾力合作使得这部舞剧一经首演便轰动了整个欧洲。芬格斯坦深知《普尔钦奈拉》代表了斯特拉文斯基创作风格的转变。“普尔钦奈拉”在法语里是“小丑”的意思,将“小丑”的形象作为书票的主题,并借用了毕加索为“小丑”设计的服饰,画家可谓用心良苦。

与其说这是一张斯特拉文斯基的私用藏书票,倒不如将它视作是票主答谢好友毕加索在事业上的通力合作而制作的一张纪念作品,是芬格斯坦将毕加索和斯特拉文斯基,甚至将自己的创作风格完整地融合进了“普尔钦奈拉”中的变奏手法。有人认为艺术家是在过去中追寻着自我,在前辈的作品中寻觅着可以挖掘自我的落脚点,宁可是在一个阴暗的街角,一个无人喝彩的舞台,宁可等待半生也在所不惜。斯特拉文斯基曾说:“《普尔钦奈拉》是我对过去的探寻,使我在后期作品创作中突然顿悟了。那是一种逆向的探寻,像是对镜中自我的重识,仿佛回到了自己若干次邂逅的第一次初恋。”斯特拉文斯基在巴赫、威尔第、柴可夫斯基、莫扎特、蒙特威尔第等前辈的回旋乐曲里聆听着属于自己的音律。毕加索同样没有与古典传统隔离,委拉斯贵兹、德拉克洛瓦、马奈、普桑都是启发他绘画灵感的参照。斯特拉文斯基与毕加索年龄相仿,志趣相投,在艺术创作上他们不愿循规蹈矩地重复自己模式化的风格。在每件乐曲、每件画作中,他们在搭建属于自己的艺术空间。因此,若大胆地将毕加索比为新古典主义的创始人,将斯特拉文斯基比为立体派的代表,并不会“比则两伤”。

从芬格斯坦逃亡到意大利至1940年被捕的这段时间是画家的创作高峰期,即使在米兰的短暂几年生活中,他也创作了500余枚藏书票,这相对于一位当代高产的版画家一生所制作的藏书票总量。“芬格斯坦是一个永不知疲倦的艺术家。”好友曼特罗说,“上天赋予他的创作灵感是无穷无尽的,还赐予了他成为伟大画家的独特性格。”

芬格斯坦与好友科柯施卡(Oskar Kokoschka,1886~1980)都曾在维也纳艺术学院就读,芬格斯坦却偏不“珍惜”这天赐良机,自作主张辍学,坐船去了美国,那时报考维也纳艺术学院的150多个学生里只有三位才能被录取。等他周游世界回来后,表现主义已在德、奥两地分庭各派,主要以维也纳派、慕尼黑派、德累斯顿派为代表,柏林是后来居上的。《德国表现主义版画脉络》一书中详细记录了表现主义在上世纪初的德、奥两地的发展演变。在维也纳,科柯施卡与比他小4岁的埃贡·希勒(Egon Schiele,1890~1918)在古斯塔夫·克里姆特的指导下很快便崭露头角,形成了维也纳表现主义画派。德累斯顿是表现主义萌发的地方,1905年,由四位前建筑系的学生创办了“桥社”(Brucke),他们脱离了主流文化和家庭对他们的束缚,终日在尼采和惠特曼的诗歌中启发灵感。1911年,40岁的康定斯基(Wassily Kandinsky ,1866~1944)与弗兰茨·马克(Franz Marc)在慕尼黑创办了“蓝骑士社”,芬格斯坦的导师,有着“四青骑士”之称的保罗·克利(Paul Klee,1879~1940)也在那时加入了社团。芬格斯坦从澳洲回到慕尼黑后便开始从师于克利,几乎经历了整个表现主义启蒙至衰退的主要过程。克利在1903年的《树上的少女》铜版画中即充分展示了一种对资产阶级价值观的否定,以及对政府扶植的艺术院校学派的抵触情绪。将艺术回归本身的理念重新蔓延。表现主义版画常见的技法是木刻和石版技法,克利擅长的铜版腐蚀技法是罕有的,铜版自身线条细腻、层次丰富的表现优势是粗犷的木刻技法无法相提并论的,这也为芬格斯坦今后形成自己独立的创作风格打下了基础。

但如果简单地将芬格斯坦彻底归属于表现主义一派,似乎又牵强了些,尤其是在他的创作生涯高峰及后期的藏书票作品中隐约显露出了带有崇敬式的模仿当时在西欧十分流行的立体派。芬格斯坦来到意大利以后开始吸收毕加索倡导的立体主义,在他为好友曼特罗制作的几张藏书票中进行了大胆的尝试。法国象征派诗人波德莱尔曾说过:“从流行的东西中提取出它可能包含着的在历史中富有诗意的东西,从过渡中抽出永恒。”不拘泥于一种形式和创作理念,在流行中吸取精髓是芬格斯坦艺术生涯后期的创作轨迹。1936年,在他为斯特拉文斯基制作这枚藏书票前,曾为儿子皮特绘画了一幅南欧丰韵浓厚的肖像。一身南欧风情的打扮、手抱吉他的皮特俨然和斯特拉文斯基书票中的“小丑”恐怕有着丝缕的联系。这是父与子间情真意切的隐秘倾诉,是父亲对儿子的希望,是一种寄托。在将妻子和女儿送往国外后,皮特成为芬格斯坦身边唯一的亲人,父子俩朝夕相处、相依为命的最后一段时间成为芬格斯坦生命中最宝贵的记忆。1939年,皮特离开父亲跨洋去了美国,此一别竟成了永久。

( 曼特罗藏书票,芬格斯坦绘,铜版腐蚀(1937年) )

作为一个新古典主义者,斯特拉文斯基的藏书票里蕴含了艺术在过去与现代交替、融合的瞬间美感。手抱吉他的“普尔钦奈拉”小丑,面无表情地呆坐在长凳上,他身着毕加索设计的演出服,目光聚焦于刚被弹断的琴弦,琴弦被割断的刺耳声仍嗡嗡作响。节奏是艺术的过程,在过程中无论音律、无论画风都被艺术家在某个瞬间赋予了短暂或阶段的美感。断了的琴弦打破了画面的节奏,但依旧保持了原有的韵律,在灵动与静止间矛盾地存在着。画面的焦点从吉他转移至小丑手中那支没有被点燃的烟斗,似乎这个短暂的停顿预示了下个变奏的开始,小丑会点燃他手中的烟斗吗?烟斗会是毕加索的象征吗?解读音乐家的书票最好的方式是聆听他们的作品,在芭蕾舞剧《普尔钦奈拉》悠扬的旋律中,调动起各种感官神经,在视觉、听觉所接收到的信号完整地传递到大脑后,一帧近乎二维的画面会转换成三维,甚至四维的“影像”,观者、听者身临其境的美感浑然一体。长凳是将二维空间拉伸至三维空间的标杆,它不仅延长了视觉空间效果,而且连同那支瓦罐支撑起了画面,在拉伸的过程中确定了基调。

波德莱尔在《现代生活的画家》一文中写道:“现代性就是过渡、短暂、偶然,就是艺术的一半,另一半是永恒和不变。”相对于过去,现在的艺术虽是瞬间、短促的,但它可以是永恒不变的,反之亦然。斯特拉文斯基、毕加索、芬格斯坦在乐谱、画板上,不断反复地,在古典与现代之间,尝试、求证着那一半永恒不变的真理。

( 《树上的少女》,保罗·克利(瑞士)绘,铜版腐蚀(1903年) )

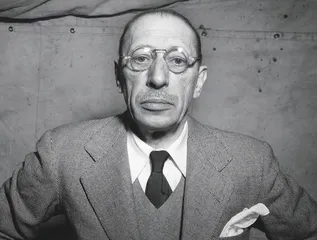

( 伊戈尔·斯特拉文斯基 )(文 / 子安) 文斯基藏书票斯特拉

( 伊戈尔·斯特拉文斯基 )(文 / 子安) 文斯基藏书票斯特拉