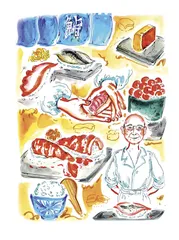

寿司之神

作者:三联生活周刊(文 / 殳俏)

美国人大卫·贾柏导演的纪录片《寿司之神》,瞬间让世人都知道了“最年长的米其林三星主厨”小野二郎,据说现在,二郎的寿司店火到了极致,有去日本旅行的朋友跟我夸张地说,想吃到二郎捏的寿司,得提前一个月预订。

媒体不是忠实还原食物本相的镜子,你自己的口舌才是。任何纪录片、电影、新闻报道,包括我现在写着的美食专栏,都掺杂了一个人或几个人的主观感受,它们将食物变美或变丑,这个过程,本身是个有趣的点,就在乎阅读和观看的人想要得到什么。是引起食欲,或是促进消费?是单纯勾起你对往昔的美好回忆,还是只看到悲观的未来?

很多年前,我自己去吃小野二郎的这间寿司店“数寄屋桥次郎”,纯粹是在隔壁的“野田岩”吃了中午饭。“野田岩”是家做鳗鱼的老店,食物非常可口,却藏身在一栋又窄又小的办公楼里,这就勾起了我跟同去吃的朋友的一个关于餐馆的话题“酒香不怕巷子深”。在东京,有很多这样的隐匿型的小餐馆,内容却非常精彩。这时候,朋友就推荐了贴对面的这家“数寄屋桥次郎”:“这个小办公楼就是很藏龙卧虎啊,比如对面的那一家寿司也很好吃啊,晚上去试试看?”我们就这样酒足饭饱地从野田岩出来,直接进了小野二郎家的门,问晚上有没有空位置。虽然当时还没什么米其林来加冕,更没什么纪录片,但小店的生意也非常好。年轻的伙计在预订的本子上看了又看,说订满了,但晚上正好有位熟客临时去出差,所以我们赶上了两个空位子。

小野二郎后来在纪录片里讲述他对寿司的理解,说那是精确到秒的艺术,握寿司的生命有如樱花般短暂。要用最好的食材,在最佳的时间内,用最精准的技巧,做出来了,让客人最享受地吃掉,才不辜负寿司职人的心意。这样的一番诠释,说得很玄,也真的把小野塑造成了“神”。但在我看来,小野二郎这位老先生,是很懂“人”的寿司师傅。大多数时间,他看上去面无表情,但实际上他很了解顾客的内心,想吃什么,不吃什么,今天食欲好不好,喜欢鱼类还是贝类。说到底,寿司师傅最可贵的,还是察言观色的技巧,而不是神一般的手法和技艺。说到底,全日本那么多家出色的寿司店,无论是不是评上了米其林(其实日本人完全不在意法国人说好或不好,也只有外国人在乎这个评判标准吧),或者是不是老店,能当上寿司职人的,一定都是讲究食材,苛求技艺的人,但察言观色的本事,却不是苦心修炼就能得来的。小野二郎随便跟客人聊几句,或是默默地看客人一会儿,就知道今天的食材是不是对这个客人的胃口,以及,这位客人到底能吃下去多少个寿司。更厉害的是,他知道什么样的行为和言辞,能够打动客人,让他爱上“寿司”这种食物本身。在我去吃了好几次“数寄屋桥次郎”之后,我觉得,这才真是他高人一筹的地方。这也是为什么,拍纪录片的美国导演选择了他作为“神”的代表,而不是别的什么寿司师傅的原因。

小野二郎已经超过86岁了,神也有神的问题。他太厉害,以至于所有的景仰都冲着“神”一个人来。作为接班人的儿子已经60多岁了,终日笑眯眯,很好人的样子,他的寿司技艺也可说是炉火纯青了,但父亲就是撒不了手。其实70岁以上还在工作着的名寿司师傅在日本各地都很多,有次我跟京都的一位74岁的老人家聊天,他说现在百分之八九十都是50岁的儿子出来做了,自己只有当朋友光临的时候,才出来陪大家开心。论技术,寿司学个二三十年,肯定是能上台面的,在乎的不是别人把你当神,而是你自己把自己当不当神。“我们这样的小店,有神也没什么用吧。重要的是家,有家,才能一代一代传下去啊。”老先生说。 之神寿司