青草更青处

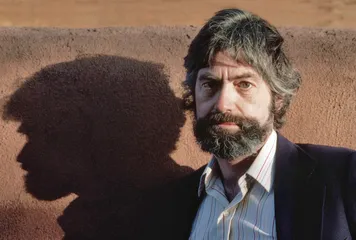

作者:苗千 ( 1969年12月10日,在斯德哥尔摩市音乐厅举行的诺贝尔颁奖礼上,瑞典国王古斯塔夫·阿道夫(左)向刚获得物理学奖的默里·盖尔曼祝贺

)

( 1969年12月10日,在斯德哥尔摩市音乐厅举行的诺贝尔颁奖礼上,瑞典国王古斯塔夫·阿道夫(左)向刚获得物理学奖的默里·盖尔曼祝贺

)

物质的构成要从原子开始。原子论古已有之,“原子”一词就来源于希腊语中“不可分割”的意思,意为构成物质的最小颗粒。古代人类认为,物质由不可再分的原子构成,却无法找到科学依据,更多是出于直觉或哲学信仰。直到19世纪初,英国科学家约翰·道尔顿(John Dalton)利用原子来解释不同化学元素的不同性质,现代原子论才逐步建立起来,原子也被看作构成物质的最基本的、不可再分的微小颗粒。

俄国科学家德米特里·门捷列夫(Dmitri Mendeleev)总结各种原子的性质,在1869年创造性地发表了《元素周期表》,人类由此认识到各种原子随着原子量的增加而呈现出周期性变化。原子论的确立只能算是人类探索物质构成的故事的开始。在19、20世纪之交,随着电子和原子核的发现,人类认识到了原子并非是古典概念中最基本的不可分割的粒子,在原子层面之下,物质还有更基本的结构,原子是由构成原子核的质子、中子和围绕着原子核旋转的电子这三种更基本的粒子构成的。

随着粒子对撞机应用到物理学的研究中,科学家们发现了上百种各式各样的亚原子粒子,这些粒子各自呈现出不同的性质,却让科学家们感到一头雾水,对于数目繁多的亚原子粒子无从下手,难以总结出规律。物理学大师恩里克·费米(Enrico Fermi)对此也自我解嘲说:“我要是能记得住这些粒子的名字,我就去做一个植物学家了。”

这些令人眼花缭乱的亚原子粒子是否遵从某个更深层的规律?又是什么构成了这些亚原子粒子?1964年,美国物理学家默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)和乔治·茨威格(George Zweig)各自独立地提出了“夸克”模型(默里·盖尔曼因此获得1969年诺贝尔物理学奖)。在这个最初的模型中,各种各样的亚原子粒子并不是最基本粒子,而是由不同的夸克和反夸克粒子以各种形式组合构成的粒子。夸克模型最初只是在理论上存在,因此并未得到大多数科学家的认可,直到1968年,在美国斯坦福大学直线粒子加速器中心进行的实验中,实验结果证明了质子并不是构成物质最基本的粒子,它还由更基本的粒子构成,夸克模型才得到重视。从那之后30年的时间里,科学家们在各个加速器对撞实验中陆续发现了不同种类的夸克,夸克模型也从理论成为科学现实。

伴随着夸克模型的建立,一个更加全面的基本粒子模型也逐渐被科学家所接受,它包含了目前人类认知的一切基本粒子,甚至预言了一些当时还没有被发现的粒子的存在,这个基本粒子模型把粒子分为构成物质的“费米子”和传递作用力的“玻色子”两类,同时也涵盖了这些粒子的反粒子。在构成物质的费米子中,又分为“夸克”和“轻子”两类,其中夸克是构成物质世界最重要的基本粒子,它们组成了构成原子核的质子和中子,而轻子则包含围绕原子核旋转的电子。这个模型同时还具有复杂的数学形式,用来描述这些基本粒子之间的作用方式,这就是在20世纪70年代发展起来的“标准模型”。

( 乔治·茨威格

)

( 乔治·茨威格

)

标准模型最辉煌的一刻是在2012年7月4日,这一天,欧洲核子中心(CERN)宣布,在大型重子对撞机(LHC)的粒子对撞实验中发现了科学家们苦苦找寻几十年的希格斯玻色子,这也是在标准模型的预测中最后一个被发现的基本粒子,这标志着标准模型的完成,它涵盖了自然界四种基本相互作用的三种,也涵盖了构成物质世界的一切基本粒子。

物理学当然并未随着标准模型的完成而完结,还有更多的问题需要探索。但是一个古老的问题开始显得尤为重要:标准模型中描述的各种粒子,是否就是构成物质最基本的粒子?或者说,这些“基本粒子”是否还可以再分?

从标准模型的基础来说,它所包含的粒子都不可再分。因为在标准模型中假设这些基本粒子都是“点粒子”,也就是说虽然这些基本粒子可以带电,并且可以自旋,但是它们都是没有任何形状的“点”而不具有任何内部结构,因此也就不可再分。很多科学家对于这个答案并不满意,他们认为,标准模型所描述的基本粒子同样具有大小和形状,因此它们是由更基本的粒子所构成。目前有很多不同的模型用来描述构成夸克和轻子的更基本粒子,并且赋予它一个名字:前子。有些科学家认为,前子才是物质世界的基石。

粒子是否具有无限可分性?或者说,是否存在只有质量没有形状的基本粒子?这可能属于形而上学的问题,但夸克是否是由更基本的粒子构成,则是物理学家们需要面对的实际问题。有些物理学家从元素周期表的建立过程中获得启发,正是不同的原子性质呈现出周期性的变化,表明了这些原子是由更加基础的粒子构成——那么,在标准模型中,构成物质世界的夸克和轻子模型同样呈现出了某种模式,这种模式可能正是由于存在着更基本粒子才出现的。

在标准模型中,构成物质世界的夸克和轻子都具有三个不同的“代”,不同的代际之间又存在着“代沟”。在夸克家族中,第一代包括上夸克和下夸克;第二代包括璨夸克和奇夸克;而第三代包括顶夸克和底夸克。其中上夸克、璨夸克和顶夸克都具有2/3元电荷;而下夸克、奇夸克和底夸克则具有-1/3元电荷。质子和中子都是由第一代夸克以不同形式的组合构成,第二代和第三代夸克的质量逐代增大,它们只有在粒子的高能对撞中才会短暂出现,之后又会迅速衰变为第一代夸克。6个轻子同样分为三代,带一个元电荷的电子和不带电的电子中微子组成第一代轻子,带一个元电荷的Muon粒子和不带电的Muon中微子是第二代轻子,带一个元电荷的Tau粒子和不带电的Tau中微子组成第三代轻子,这三代轻子的质量同样是逐代增加。

有些科学家认为,标准模型中这种“代际”的模式,和元素周期表一样,都预示了这些粒子还由更加基本的粒子构成;第二、第三代夸克的衰变现象加上三种中微子之间震荡转换的现象,类似于原子核的衰变,同样说明了无论夸克还是轻子,都不是最基本的点粒子,而是存在着复杂的内部结构。在一些前子模型中,存在两种前子,一种带有1/6元电荷,另一种则不带电,正是这些更加基础的前子和它们的反粒子构成了夸克和轻子,进而构成整个物质世界。

理论归于理论,如何才能找到前子,这是一个问题。想要找到更基础的粒子,就需要比击碎质子大得多的能量击碎夸克,就算是目前人类最强力的大型粒子对撞机,以其现有的能量也难以达到这个程度。2007年9月,来自瑞典吕勒奥科技大学的科学家弗雷德里克·桑顿(Fredrik Sandin)和约翰·汉森(Johan Hansson)在《物理评论D》(Physical Review D)杂志上发表论文《前子星的观测影响:探索超越大型重子对撞机的新物理学》,这两位科学家认为,如果确实存在这种更基础的粒子,那么,在宇宙大爆炸或是超新星爆发的过程中就可能产生大量的前子,并且有可能聚集在一起组成前子星。在理论上,前子星密度极大,一个前子星的体积可能只相当于一个豌豆或是一个足球,但是质量则可能相当于整个月球!

对于这种仅存于理论上的粒子,很多科学家不以为然,认为这只是一种毫无根据的猜想而已。尤其是希格斯玻色子的发现,让更多人认为前子假说不成立(大多数前子模型都没有提到希格斯玻色子或者认为其不存在)。美国哥伦比亚大学的理论物理学家皮特·沃特(Peter Woit)认为,一个30多年来没有重大进展的想法(前子假设)是一个无用的想法,大量的粒子对撞机实验结果都证明前子并不存在。

科学家们提出的各式各样的前子模型在目前或许仍然难以验证,或许在宇宙中并不存在前子星,但是这个最基本的问题仍然存在:是否还存在更加基本的粒子构成了我们的物质世界?

(参考文献《Scientific American》杂志《The Inner Life of Quarks》一文)(文 / 苗千) 基本粒子科学科普物理原子标准模型夸克更青处青草