重返美好年代

作者:钟和晏 ( 唐代蓝釉三彩宫女坐像(Christian Deydier艺廊) )

( 唐代蓝釉三彩宫女坐像(Christian Deydier艺廊) )

无论从哪个角度看去,这都是一件华美绚丽的唐代宫女坐像。她大约47厘米高,脸颊红红的,细眉长目,高耸的发髻是双环刀髻的样式。她身穿一件黄色短襦,外罩蓝白色“半臂”,蓝釉褶裙随着圆润的身体线条松松地流淌下来,黄色鞋尖露在裙裾外。她的胸口系一个雅致的单环结,垂下黄绿色丝带,长裙上点缀上百朵浮雕的四瓣柿蒂花,黄蓝白三色互相浸润交融,形成斑驳灿烂的彩釉。

她的脸和胸口部分没有上釉彩,只是施以白色和浅粉色来表现细腻苍白的肌肤。与盘腿交叉的中式坐姿不同,宫女采用的是欧式坐姿。身下蓝黄绿三色柳条鼓凳装饰同样华丽,螺旋形线条交织的花卉图案代表交错的心,这种样式的柳条鼓凳最初也是随佛教从印度传入中国的。

就这样,她双手各举一朵蓝釉花朵,带着少女矜持又欣喜的表情,安然地坐在柳条鼓凳上。不同的是,千百年前她身处黑暗的幽冥地宫之中,如今是在巴黎古董双年展Christian Deydier艺廊的展厅里,全身笼罩在大皇宫玻璃穹顶的明媚光线下。

唐代盛行厚葬,宫廷曾多次颁发过不同等级的官员死后随葬冥器的数量与规格的规定,用做冥器的三彩女俑尺寸都不大,一般在50厘米左右。艺廊主人戴克成(Christian Deydier)对我解释说:“这件盛唐时期蓝釉三彩侍女坐像也许是世界上这类塑像中最完美的一件,唐代大部分蓝色颜料必须从波斯进口,造价昂贵,这样高品质的蓝釉陶俑很可能是为皇室制作的。陕西省博物馆也藏有一件类似侍女俑,大约47.8厘米高,但不是蓝釉的。”

同样是侍女的形象,如果把三彩俑与比利时Gisele Croes艺廊的西汉时期青铜跪女灯相比,可以清楚地看出不同朝代的迥异风格。作为灯座的女子采用双腿跪地的姿势,全身布满漂亮的绿色和棕色铜锈,合抱在胸前的双手托起油灯的灯座。她看起来粗壮质朴,如果不是丰茂头发盘成的发髻,你也许会把她错视为一个男子。

( 唐三彩微型雕塑《三个马球手》(Christian Deydier艺廊) )

( 唐三彩微型雕塑《三个马球手》(Christian Deydier艺廊) )

“虽然青铜灯座上还留存着商周时期的庄严呆板,但汉代自然质朴的风格已经很明显了,侍女的脸部和发髻表现得现实生动。你看她的腰带钩扣,是和秦朝兵士同一样式的。”吉赛尔·洛艾丝(Gisele Croes)站在一旁解释说,她多年前曾在中国工作和生活过,从此结下与东方艺术的渊源。

Christian Deydier艺廊里另一件唐三彩杰作是一套微型雕塑《三个马球手》,三位马球手每个大约10厘米高,横跨在骏马上的活跃姿态瞬间被定格下来。三匹马都是在空中跃起,前后腿伸出,被修剪过的尾巴打一个圆结,和那个时期的优雅风格一致。

( 西汉青铜侍女灯座(Gisele Croes艺廊) )

( 西汉青铜侍女灯座(Gisele Croes艺廊) )

马球手穿胡服长袍,着毡靴。第一个是绿釉长袍配蓝色马鞍的栗色马,身体略微向前倾,高举的左手抓住想象中的缰绳,弯曲的右臂应该正紧握着马球槌。第二个穿蓝釉长袍,绿鞍配白马,身体急剧向右弯曲,右臂远远地向后,似乎正用他的木槌击球。第三个身穿深绿胡服,直身坐在浅绿色马鞍的褐色斑点马,微微弯曲的双臂向外。看得出他整个人紧张而专注,随时伺机而动。

马球在8世纪左右从中亚传入中国,是唐代宫苑的流行运动。戴克成说:“这样的微型马球运动塑像很少见到,Schloss的中国古代陶瓷雕塑收藏中有一对马球手。2001年,陕西历史博物馆也曾展出过一套三个马球手的塑像,但是没有上釉彩。”

( 宋代文臣头像(Gisele Croes艺廊) )

( 宋代文臣头像(Gisele Croes艺廊) )

戴克成是世界公认的中国考古学著名专家之一,曾经参与法门寺地宫的考古发掘,他的声望主要来自对中国古代青铜器和帝王金器的研究。事实上,他具有古董商、收藏家、研究者等多重身份,2002到2008年曾任法国国立古董商工会(Syndicat National des Antiquaires)主席,今年再次回到这一职位。

作为巴黎古董双年展的组织者,法国国立古董商工会总共400多位成员。自从1962年,当时的文化部长安德烈·马尔罗为古董双年展打开巴黎大皇宫的大门,它成为法国展示在这一领域国际影响力的最后阵地之一。近年来,双年展一直笼罩着暗淡的氛围,古董收藏家的数量减少,欧元危机,法国社会党最新提高收入税和财产税的计划尤其雪上加霜。

( 隋代大理石佛像头像(Gisele Croes艺廊) )

这一次,戴克成回归董事会主席的职位多少有点临危受命的意味,他被他的同行描述为一个精力充沛、处事现实的人。开展前,从莫斯科到圣保罗,从北京到伊斯坦布尔,他用一次近20个世界都市的环球旅行来推广他的展会,成功地把参展商从2010年的86家提高到121家,并让时尚界举足重轻的人物卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)出任艺术总监。

卡尔·拉格斐的展场设计出发点是一幅19世纪末巴黎商店街的黑白版画,就像当时丽沃里(Rivoli)大街上的大商铺,从通高的玻璃橱窗里可以清楚地看见里面货架上的商品,身着礼服长裙的红男绿女徜徉其中,充满世纪之交巴黎“橱窗购物”的氛围。

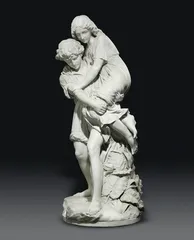

( 法国雕塑家艾平奈(Prosper d'Epinay,1836~1914)的大理石雕塑《保尔和维尼亚》(Chadelaud艺廊) )

( 法国雕塑家艾平奈(Prosper d'Epinay,1836~1914)的大理石雕塑《保尔和维尼亚》(Chadelaud艺廊) )

巴黎大多数拱廊街是在1822年后的15年中出现的,如同本雅明的评论:“拱廊街是豪华物品的交易中心,它们的构造方式展示了适于为商人服务的艺术。”当时的一份巴黎导游图这样说:“这些拱廊街是豪华工业的新发明,它们是玻璃顶、大理石地面,通道两侧排列着高雅的商店,灯光从上面照射下来。所以,拱廊街堪称一座城市,更确切地说一座微型城市,第一批汽灯就是安装在拱廊街的。”

这段描述如果用在拉格斐的设计上也同样贴切,5000多平方米的展厅里像巴黎街道般的放射状通道两侧排列着一间间商店,无一例外是他偏爱的纯白色,门楣上用雅致的灰色字体印制展商的名称。商店的窗户被设计成圆拱形、十字交叉形等十种不同的样式,一排排金色铜丝吊灯模仿了老汽灯的样式。

( 法国雕塑家路易-克洛德·瓦塞 (1716~1772)的作品《国王御医头像》(Chadelaud艺廊) )

( 法国雕塑家路易-克洛德·瓦塞 (1716~1772)的作品《国王御医头像》(Chadelaud艺廊) )

1909年第一届巴黎航空展所留存的老照片中,有一张是竖条纹相间的热气球悬挂在大皇宫的玻璃穹顶下,旁边还有几个不同形状的热气球,底下是航展的展位和熙攘的人群。拉格斐复制了这一场景,用一个直径10米的蓝白条热气球与绿色钢筋和隔着玻璃的蓝天白云相互映衬,下面的藤条吊篮借自法国航空博物馆,这是世界上第一位用热气球空中拍摄的摄影师费利克斯·纳达尔(Felix Nadar)用过的原物。

大皇宫原本是1900年巴黎万国博览会的产物。拉格斐说:“在我的眼中,大皇宫是巴黎的心脏、巴黎的意象,它的世界性的一面。我想强调玻璃穹顶的壮丽,为下面的理想街道提供一个保护性的天空。”

( 这件日式风格橱柜是19世纪后半叶法国最重要的装饰艺术家爱德华·里埃弗(Edouard Lievre)的作品(Chadelaud艺廊)

公元前1世纪埃及的《爱神》青铜像(David Ghezelbesh艺廊)

19世纪非洲鲍勒族人面具

(Bernard Dulon艺廊)19世纪刚果木雕

(Patric Didier

Claes艺廊)

唐代木雕佛像

(Jacques Barrere

D'Extreme

Orient艺廊) )

( 这件日式风格橱柜是19世纪后半叶法国最重要的装饰艺术家爱德华·里埃弗(Edouard Lievre)的作品(Chadelaud艺廊)

公元前1世纪埃及的《爱神》青铜像(David Ghezelbesh艺廊)

19世纪非洲鲍勒族人面具

(Bernard Dulon艺廊)19世纪刚果木雕

(Patric Didier

Claes艺廊)

唐代木雕佛像

(Jacques Barrere

D'Extreme

Orient艺廊) )

激起对过去辉煌历史的模糊追忆,但又不笨拙地重建过去的场景,这是拉格斐的成功之处。他的白色微型城市和理想街道是处在现实的时空体系之外,里面始终洋溢着一种轻盈明媚的氛围。人们慢慢地走过一家家展厅,驻足、欣赏、微笑、低语。北京大学法语系教授董强作为观众沉浸在这样的氛围中,他对我说:“这里让我想起百年前的‘美好时代’,在我看来法国的可贵之处是它的多元性和对各种文明的开放性,有时甚至会比本国的人更加欣赏他的东西,这是法国从19世纪中期以后发展的一个很好的传统。”

在法国,赛义德定义的“东方主义”起源可以追溯到1798年拿破仑的埃及远征,军队在尼罗河岸边发现了罗塞塔石碑,商博良(Jean-Francois Champollion)解读出刻在上面的象形文字。19世纪中后期的法国是扩张的殖民帝国,而它内部的政治力量由自认承继人权宣言的共和派所主导,这让法国的殖民理念与英国等国家有所不同。19世纪夏多布里昂的《耶路撒冷之旅》、福楼拜的《埃及纪行》到雨果的《东方诗集》所描绘的异国风情,多少代表了法国人对东方特殊的兴趣与迷恋。

( 《年轻公主肖像》(作者Beaubrun兄弟,17世纪,

Alexis Bordes艺廊) )

( 《年轻公主肖像》(作者Beaubrun兄弟,17世纪,

Alexis Bordes艺廊) )

在全然不同的地理空间和时代中,展品本身也在自由地穿梭。中国青铜器、非洲木雕、南美古玉、意大利文艺复兴时期雕塑、波旁王朝的法国古董家具、20世纪的当代设计、装饰艺术,也不时会遇到德加、夏加尔、雷诺阿、伊夫·克莱因等不同时期的作品。

祭器、矮桌、扶手椅、花瓶、装饰盒、水晶灯、绘画,所有这些装饰品背后承载着各自的故事和命运,在不同年代中被制作、选择和保存下来,然后像一封穿越时空的信,落到今天的我们面前。法国作家马克·郎伯隆(Marc Lambron)曾经写道:“你的目光落在时间的片段上,可以触发的记忆就在你的手下滑过。我们觉得这些物品好像是突然插入我们的时代,其实它们才是活生生的见证者,无论过去和未来。”

( 《穿猎装的威廉姆·波顿肖像》(作者Henri-Pierre Danloux,1802年,Didier Aaron&Cie艺廊)

)

( 《穿猎装的威廉姆·波顿肖像》(作者Henri-Pierre Danloux,1802年,Didier Aaron&Cie艺廊)

)

双年展三分之二的参商是法国艺廊,这意味着它仍然是一个非常法国化的事件,尤其巴黎的古董商云集。就像戴克成一样,他们大都以自己的名字命名自己的机构,同时充当收藏家、商人和研究者,也有不少传承了几代的家族企业。

我在Chadelaud艺廊的展厅前碰到它的主人米歇尔-盖·夏德罗(Michel-Guy Chadelaud),他是如今巴黎最大的古董商之一,藏品库存总量超过5000件。主要以15~19世纪的法国艺术品为主。夏德罗出生于一个犹太家族,他的祖母1921年从波兰移居巴黎并开设了她的第一家古董店,7个子女也相继成为经营不同门类的古董商。他从17岁开始独立经营家族的艺廊,并用7年时间在卢浮宫学院学习艺术与历史。

( 地标性建筑巴黎大皇宫华丽宏伟的玻璃穹顶 )

( 地标性建筑巴黎大皇宫华丽宏伟的玻璃穹顶 )

夏德罗称自己是一个涵盖家具、雕塑、绘画等泛学科研究者,他告诉我说:“不同时期不同领域的法国艺术品我都有所涉猎,但我的专长是19世纪的装饰艺术。那是一个非常杰出的时期,当时法国的艺术家和工匠深受中国、日本等远东艺术的影响,成为他们作品主要的装饰灵感来源。”

作为例证,Chadelaud艺廊里陈列着这样一件华丽的日式风格巴西红木橱柜,是19世纪后半期法国最重要的装饰艺术家爱德华·里埃弗(Edouard Lievre)的作品。5条略带弧度的纤细柜腿支撑起长方形的柜体,底端和圆角矩形基座四周都有精致的雕錾装饰。柜门中间以铜錾金四瓣花为框,镶嵌一块明治早期的漆板,上面是伴着梅花鹿的白胡子“寿老人”形象,戴方帽的寿老人也极像一位温文尔雅的中国文士。

( 法国国立古董商工会主席戴克成 )

( 法国国立古董商工会主席戴克成 )

“这个柜子的形状是对宝塔的诠释,狮头、龙凤等青铜装饰守卫着中央的橱柜,就像一个神圣的祭坛,这是19世纪后半期的艺术家按照欧洲的品味重新想象的东方。”夏德罗评价说,“在爱德华·里埃弗的作品中,另外还有4个这样的橱柜存世,其中3个在奥赛等博物馆中,第四个是私人藏品。”

夏德罗从8年前开始接触中国的收藏家,如今欧文风范艺术管理有限公司成为他的独家合作伙伴。欧文风范公司的首席执行官刘晨军告诉我说:“我们和夏德罗以及其他类似的欧洲收藏世家合作,将欧洲的典藏品推广进入中国市场,发现更多对欧洲艺术的爱好者。如果其中一些绝世珍品能够落入亚洲市场,也是一件非常好的事情。”

除了里埃弗的珍品橱柜,Chadelaud艺廊里引人注目的展品还有几件大理石雕塑,包括德国艺术家威廉姆·哈弗坎普(Wilhelm Haverkamp)1891年的《坐在科林式柱头上的孪生兄弟》,纯白光滑的大理石组像令人想起古希腊和古罗马时期著名的孪生雕塑。这对真人大小的孪生兄弟,分享相同的身体类型和面容,勾着肩异常亲密地坐在铺着动物毛皮的科林柱上。他们似乎正注视着同一方向,一种全然的和谐把他们结合在一起。

威廉姆·哈弗坎普1864年出生于巴伐利亚的森登,受训于德国雕塑家罗伯特·考尔。1890年获得罗马奖章之后,得到去著名的施特罗尔芬别墅学习的机会。这是艺术赞助人阿尔弗莱德·施特罗尔芬(Alfred Strohl-Fern)1879年在罗马波勒兹花园附近建造的新哥特风格别墅,8万平方米的别墅里有一个以竹林闻名的郁郁葱葱的花园,里面摆满古典风格的雕塑,不仅仅是装饰品,同时是艺术家的指导作品。他把他的别墅变成19世纪后半期罗马的艺术中心,花园四周用几亩地建造了艺术家和作家工作室,像瑞士画家阿诺德·伯克林和德国诗人里尔克都曾在那里驻留。

1891年5月18日威廉姆·哈弗坎普摄于施特罗尔芬别墅工作室的一张照片上出现过《坐在科林式柱头上的双胞胎》的黏土模型,艺术家表情严肃地站在模型旁边,身后充当模特的漂亮意大利男孩正咧嘴微笑。这件大理石雕塑原本是退休后住在罗马的德国富商威廉·胡佛的委托作品,作为他在罗马国家大街上文艺复兴风格宅邸中庭的装饰品,现在,胡佛宫成了意大利银行的罗马总部。

一个好古董商不应该只是做买卖

三联生活周刊:作为法国人为什么你有机会参与法门寺地宫的考古发掘?

戴克成:参与考古发掘对我来说是在原地学习的最佳途径,了解文物要告诉我们的内容,我因此认识了一些杰出的中国考古学家。我和已故的陕西省考古研究所主任韩伟教授结下深厚的友谊和合作关系,他是中国最伟大的考古学者之一,曾经主持法门寺地宫的发掘,我们一起撰写了一本从新石器时代到辽代中国金银器艺术发展历史的专著。所以,我的专业知识让我有了进入法门寺地宫的可能,那里有迄今为止被发掘的唐代金银器最大遗存,也因此能够重新发现中国的传统茶道,这在日本以另外一种形式被流传。在法门寺地宫,当我在手中握着一件金色的银碗时,它和我以前所见过的如此不同,我想如果我在市场上见到它,我说不定会认为它是一件赝品。总的来说,这种特殊经历能够提高我的知识,之后将帮助我破解新文物的密码。

三联生活周刊:你还有其他难忘的中国考古经历吗?

戴克成:我也是亲眼见到毗邻秦始皇墓的石铠甲墓床的第一个西方人。还有一次,我和韩伟教授在西安,他接到一个电话,在市中心一处超市的建筑工地上,工人挖地基的时候发现了一座古墓的大门。我们立刻去了那里,下到坑墓中,看到门楣上装饰着雕花,里面是一个极其精美的陪葬石床,四周的雕刻描绘了6世纪的日常生活场景。我的好奇心立刻激发了我的思考和分析过程,从那些装饰元素告诉我们,墓床的主人应该是一位重要人物或者一位外国王子,他属于和伊朗交界的粟特(Sogdian)人,他们是丝绸之路贸易的主要承担者。我坚持让建筑工地停工48小时,让我们有时间进行挖掘工作,一件历史文物因此被拯救下来。这件墓床如今在西安博物馆,证明了当年中国和粟特之间的贸易往来。

三联生活周刊:你是如何成为一个古董商的?

戴克成:事实上最初我是一名太空研究员,1968年的时候我在国家科学研究中心监督下的军事基地,和一群年轻人一起建造实验火箭。但是我出生在老挝,我的父亲是法国东方学学院成员和万象博物馆馆长,我的祖父阿德里安·迈松纳夫(Adrien Maisonneuve)1928年创立了他的同名东方学出版社。我的老挝和越南的根源、我周围的亲人最终让我从数学转向亚洲,然后自然地转向了中国。我最早在台湾学习甲骨文,后来认识了几位伦敦的中国艺术专家,他们鼓励我去伦敦。1987年我在伦敦开设了一家艺廊,10年后又在巴黎开设。

三联生活周刊:同时作为收藏家和古董商,这两种身份之间有冲突吗?

戴克成:很多年前英国一位最大的中国艺术古董商告诉我:如果我自己不再是收藏家,那我可以成为一个好的古董商。对有些大古董商来说,一切都是可以出售的,而我对这种态度心存犹豫。有一次我亲眼看到一个文物商从他妻子的脖子上摘下项链,毫无遗憾地卖给了别人。有时候,作为藏家我会购买一些没有那么高的商业价值却充满历史兴趣的东西。

三联生活周刊:你认为怎样才是好的古董商呢?

戴克成:在我看来,一个好的古董商不应该只是做买卖,他的目的是发现并且帮助他的客户去发现。所有的物品必须和乐趣有关,一见钟情和一种共享的激情。我认为准备收藏艺术品的人必须理解知识的重要性,而不是在拍卖会买下东西而已,认为拍卖行会提供所有的资讯和担保。事实上,我多少次看到错误的日期和描述!所以,我想古董商应该扮演一个更有教育性的角色,文物专家的专业建议和指导也是必不可少的。

三联生活周刊:作为法国古董商工会的主席,你认为这一机构如今面临的最大挑战是什么?

戴克成:总的情景不够乐观,法国的藏家数量越来越少,这次双年展参加开幕晚宴的嘉宾中只有三分之一是法国人。所以,我们必须为这个行业的未来做出计划,这是最大的挑战之一。尤其是如何把古董商的专业知识传递下去,因为他们和博物馆馆长、专家、拍卖师等不同,他们是用自己的金钱冒险,所以在某些领域更有专业性,对赝品的识别能力更强。就我个人而言,我是从我的老师那里学到日本和中国战前制作的赝品文物的知识,而如今很多专家把那些东西视为真品。(文 / 钟和晏) 考古文物年代蓝釉巴黎中国法国美好艺术重返文化