西哈努克:时代造就的传奇

作者:徐菁菁 ( 1946年6月在法国巴黎,西哈努克与法国临时总统古昂会晤前检阅法国军队 )

( 1946年6月在法国巴黎,西哈努克与法国临时总统古昂会晤前检阅法国军队 )

独立之父

当外祖父莫尼旺国王在1941年过世时,19岁的西哈努克正在越南西贡上学。在那所法国人的学校里,他擅长的是古典文学、音乐和戏剧。王位的继承是王位委员会推选的结果,换句话说,这是法国的选择。那时,法国对柬埔寨的殖民已进入第78个年头。

根据法国官方的说法,西哈努克是诺罗敦和西索瓦两大王族的后裔,立他为国王,有助于缓解王室内部的权力斗争。但外界相信,这一决定其实是基于一种判断:年轻的西哈努克是王室中最没有独立想法的人。他尊重法国文化,在法国学校里学习,写作都用法语;他是易于驯服的纨绔子弟:喜欢跑车、赛马,追逐女孩。

法国人并没有发现,西哈努克对掌握个人和国家命运有一种根深蒂固的渴望。在少年西哈努克的记忆里,外祖父莫尼旺国王对处理行政事务毫无兴趣,他几乎从不阅读任何递交给他的文件,他只是签上名字,令它们生效。西哈努克曾尖刻地讽刺说,外祖父就像是法国人训练好的只会说“是”的鹦鹉。

“花花公子的名声模糊了西哈努克的真实政治能量。”历史学家大卫·钱德勒告诉本刊,“作为国王,西哈努克是柬埔寨人心目中神一般的人物。这不仅因为他是民族的实体象征,也因为在这个佛教国度,他同时也是精神领袖。重要的是,西哈努克并没有忽视他的政治能力。他经常召开皇室见面会,听取民众的疾苦;他四处发表演说;他的个人魅力极富感染力,他也有足够的智慧和渴望去改变柬埔寨人的生活。”

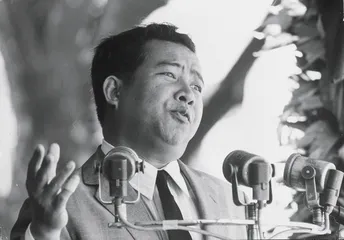

( 1967年12月1日,西哈努克在某工厂开业典礼上发表讲话 )

( 1967年12月1日,西哈努克在某工厂开业典礼上发表讲话 )

1945年,日军占领造成的真空一度短暂中断了柬埔寨的殖民。西哈努克借此机会迅速终结了两项法律:一项强制将高棉文字改称罗马字母;另一项是撤换掉柬埔寨一直使用的佛教历法。在他看来:“我们柬埔寨人尊重古代传下来的旧法规和习俗,法国的法律是要剥夺我们的历史和文化。”

但在争取国家独立的方式上,西哈努克和当时掌握政权的民主党之间存在很大差异。民主党主张以激烈的方式反对法国殖民主义者,西哈努克则主张以较温和的方式,在不伤害与法国关系的前提下使柬埔寨获得完全独立。1947年时,他解释说:“没有人比我更渴望独立,但我们的国家如此贫穷,根本无力保卫自己。我们依赖一些大国为我们提供技术和军队,如果没有法国,还会有其他国家来取代法国。”

( 在一部由西哈努克自己导演的电影中,西哈努克亲吻他的妻子莫妮克公主 )

( 在一部由西哈努克自己导演的电影中,西哈努克亲吻他的妻子莫妮克公主 )

在柬埔寨内部,由于民主党主张实行民主共和制,反对君主制,他们和西哈努克的关系已经剑拔弩张。对于西哈努克来说,这种和平独立的道路选择也为自己提供了政治回旋的空间:国王可以凭借宪法所赋予权力和法国的支持削弱民主党的势力。1949年11月和1953年1月,他两次解散民主党议会。

西哈努克向人民许诺,3年内实现柬埔寨的完全独立。“那时,他已经完成向一个强有力的政治领导人的转变,他清楚地感觉到法国在印度支那的影响力正在消失。”大卫·钱德勒这样认为。

( 1967年11月1日,西哈努克访问某工厂,受到该工厂员工的热烈欢迎 )

( 1967年11月1日,西哈努克访问某工厂,受到该工厂员工的热烈欢迎 )

1953年2月,西哈努克前往法国,他相信自己找到了法国的弱点。当时,柬埔寨全境有一半的国土被反殖民武装自由高棉阵线控制。“自由高棉阵线的宣传说我是独立的最大障碍。他们说我和我的政府都太法国化了。”西哈努克对法国总统樊尚·奥里奥尔这样说,“那么,我现在问你,总统阁下,如果我不能捍卫民众的权利,我如何能够回击这种宣传?我认为,让柬埔寨人决定自己的命运是法国的责任,也符合法国的利益。”

但是,举行了数次高层会议,并与法国总统进行了一次午餐会后,西哈努克最终被告知,其要求是“不合时宜”的。根据1949年的《法柬协议》,柬埔寨作为自治王国,其军队和外交都由法国控制。当时,法国对越南的战争已经进入第八年,对于法国来说,这是他们对越战争的重要据点。一位法国外交官对美国大使形容说,西哈努克“杀气腾腾”,他们不能理解他为什么要用这种威胁赶走“友好的”法国。

( 1952年11月1日,在印度支那战争的一次行动中,西哈努克(右)和霍加特上尉在研究地图

)

( 1952年11月1日,在印度支那战争的一次行动中,西哈努克(右)和霍加特上尉在研究地图

)

被回绝后,西哈努克转而向国际社会寻求帮助。在美国,国务卿杜勒斯对西哈努克粗暴地说:“我们现在正处于战争的紧要关头,必须赢得这场战争,因而此刻我们更需要团结,而不是喋喋不休去搞分裂。你与法国闹分歧只会让我们的共同敌人坐收渔利,你们国家要是没有法国军队的帮助,将很快被共产党征服,你们的独立也就报销了。”“深感失望。”西哈努克这样向《纽约时报》形容他的感受。但也许正是杜勒斯的反应启发了西哈努克:令法国和美国真正担忧的是胡志明领导的越盟,而非自由高棉阵线。越盟向柬埔寨的渗透才是问题的关键。

在这次重要的采访中,西哈努克抛出这样的观点:如果柬埔寨不能独立,柬埔寨人就会拿起武器反对现政府,加入越盟。这次采访获得了西哈努克期盼已久的效果,很快,法国人说想和他谈谈。1953年4月,当他在日本访问时,杜勒斯也开始催促他和法国谈判。这年11月9日,法国就承认了柬埔寨的独立。

( 1973年4月19日,西哈努克(右二)与妻子莫尼克公主(左二)、红色高棉领导人乔森潘(左三),以及红色高棉官员在“金边525KM”里程碑旁合影

)

( 1973年4月19日,西哈努克(右二)与妻子莫尼克公主(左二)、红色高棉领导人乔森潘(左三),以及红色高棉官员在“金边525KM”里程碑旁合影

)

不要美元要尊严

兵不血刃地赢得独立让西哈努克的政治声望达到了顶点。但对他而言,身处作为“冷战”前沿的印度支那地区,美苏在邻国越南的争夺日益激烈,弱小的柬埔寨如何保持这得之不易的独立依然是一个巨大的难题。10年后,西哈努克给出了他的最终答案。这年11月,柬埔寨王国政府通知美国政府,将不再继续接受“任何形式,哪怕数量很少的美国援助”。两年后,柬埔寨宣布与美国断交。

( 1979年越南入侵柬埔寨期间,在越南边境附近的越南士兵 )

然而就在10年前,柬埔寨和美国的合作几乎是一拍即合的事。1954年,关于解决朝鲜问题和恢复印度支那和平的国际会议在日内瓦召开。大国博弈的结果是:承认柬埔寨、老挝以及越南独立,一切外国军队从三国领土上撤出;三国不参加军事同盟,不得在本国领土上建立外国军事基地。这一协议的签订意味着美国“遏制共产主义在印支扩张”的政策破产。胡志明领导的越南民主共和国在越南北方的成立,被美国政府视为自“失去”中国后最大的失败。

在这一背景下,小国柬埔寨在美国战略中的地位突然变得重要起来。1954年5月,日内瓦会议还未结束,美国派驻日内瓦会议观察员、副国务卿史密斯就发回一封电报,建议在日内瓦会议的某个阶段宣布向柬埔寨派驻大使。美国驻金边的临时代办麦克林德克该年6月在向国务院发回的电文中说:“通过正确的处理和巧妙的外交谈判,柬埔寨的人力资源对美国的外交来说是一笔真正的财富。”而就在日内瓦停战协议签署的次日,柬埔寨首相宾努会晤美国驻金边临时代办古德曼,重申柬埔寨希望获得美国的直接援助。

( 2012年10月18日,柬埔寨民众在皇宫外举行悼念活动,缅怀太皇西哈努克

)

( 2012年10月18日,柬埔寨民众在皇宫外举行悼念活动,缅怀太皇西哈努克

)

但令美国没有想到的是,柬埔寨并没有意愿加入美国1954年9月签订的《东南亚集体防务条约》,拒绝成为反共军事屏障中的一环。用西哈努克的话说:“当大象在打架的时候,蚂蚁应当躲到一旁。”

在美国人看来,西哈努克善变而难以捉摸:他在国内严控共产主义运动,但却不拘于向中国等共产主义国家表示友好;他需要美国的援助,但却不肯给予任何防务承诺。《柬埔寨日报》的发行人、美国《新闻周刊》前任记者、与西哈努克有半个世纪交情的伯纳德·克里舍告诉本刊:“理解西哈努克的关键是:当你是一个没有防御能力、需要外国援助的小国时,当竞争中的大国只有在你加入他们的阵营才会帮助你时,唯一有效的战略就是变得不可捉摸——用一方去对抗另一方,保持所有人的猜想。这是一项精细的艺术,而西哈努克无疑是个大师。”

在1955年4月召开的万隆会议上,柬埔寨公布了自己的“中立”原则:“皇家政府认为,‘自由世界’包括所有爱好和平的国家,而不仅仅指西方阵营。”柬埔寨“决不与任何国家签订任何军事同盟,决不允许外国在其领土上建立军事基地。它将既不加入东方阵营,亦不加入西方阵营”。

“西哈努克从没有支持任何一种意识形态,他所专注的只是什么对柬埔寨有利。”克里舍告诉本刊,在万隆会议上,印尼总统苏加诺曾经把西哈努克带到一边,告诉他,美国希望印尼和柬埔寨支持台湾而不是大陆政府,支持韩国而不是朝鲜,如果柬埔寨不这么做就会切断援助。苏加诺总结说:“让他们的援助见鬼去吧,我们是主权国家,让我们自己做决定。”显然,“西哈努克赞同苏加诺的意见”。

但美国并没有意识到,西哈努克具有坚定的个人意志,绝不喜欢由别人告诉他该怎么做。1956年1月,西哈努克应东南亚条约组织成员国菲律宾的邀请,对菲律宾进行国事访问。美国对这次访问寄予厚望。东道国菲律宾秉承美国的旨意,对西哈努克给予极隆重的接待。“一路上到处都是鲜花,街上站满了欢呼的人群和人数众多的乐队。”菲律宾报纸评价说,隆重礼遇目的在于“要把这个中立国家推进东西方斗争中来”。为配合菲律宾政府,东南亚条约组织还在西哈努克访问期间举行了首次联合军事演习。

菲律宾的做法令西哈努克十分感慨,他在回忆录中写道:“我看到一个完全被外国主宰的国家,这更加强了我誓死保卫柬埔寨独立的决心。”西哈努克在菲律宾国会发表了措词强硬的演说:“东南亚条约组织对菲律宾来说或许是合适的,但却不适合柬埔寨。”“我希望,有朝一日所有的民族彼此间有更好的了解,能够在互不干涉内政的基础上同所有国家保持正常的关系而不受意识形态分歧的干扰。”

美国政府2007年解密的一份文件显示,上世纪60年代,美国中央情报局对西哈努克的政治转向进行了分析,他们认为,西哈努克个人对美国的负面态度是柬埔寨外交转向的重要原因,这也许更甚于他对整个东南亚局势的判断所产生的影响。

“西哈努克头脑灵活,有极具天赋的口才,而且基于他在殖民时期在法国学校学习的经历,他在跨文化的环境中游刃有余。”美国加利福尼亚大学伯克利分校南亚与东南亚研究学院主席佩妮·爱德华兹告诉本刊,她与西哈努克本人有过两次工作上的接触,“他的老练和敏捷与西方人对柬埔寨的陈见大相径庭,西方总认为柬埔寨是个无精打采、易驯服的国家。西哈努克凭借他的外交技巧,将柬埔寨推向了世界舞台,并努力证明,在西方力量和地区力量面前,他是一个平等伙伴。”

但美国人没有给予西哈努克这种平等。1953年那次对美国的访问给他留下了极不美好的印象。他觉得杜勒斯的政治说教令人不快,当他向杜勒斯递交独立文本,杜勒斯却说:“回去吧,感谢上帝你们还有美国人。”他惊讶于美国国务院居然建议他把访问中的空余时间消耗在马戏团里。艾森豪威尔没能安排一次国宴也让他颇为失望,他深感美国人并不尊重他和他的国家。一次,美国资金援助建造的妇科诊所在金边落成,时任美驻柬大使麦克林德克在交接仪式上居然对西哈努克说:“这肯定能特别让你感兴趣,因为你这人就是一个‘超棒的育婴工厂’。”

“美国人是狗屎。”50年代末,西哈努克在一次国内的公共演讲中说,“但我将否认我曾这么说,如果他们来问我的话。”不幸的是,在他的听众里有一名美国大使馆的官员,他的任务就是搜集西哈努克的讲话内容并把它发回华盛顿。

访问菲律宾的同一年,西哈努克第一次到访北京。在万隆会议上,周恩来对和平外交政策的阐释给西哈努克留下了深刻印象,并开启了他们之间数十年的友谊。克里舍告诉本刊,多年后,西哈努克主动要求和他共同撰写一本有关当代世界伟大领导人的书。西哈努克将戴高乐和周恩来列到了名单里,“那是他最为尊重的两位领导人”。

西哈努克认为,他在北京受到的礼遇比在马尼拉隆重得多,完全没有他在西方国家所遇到的那种怠慢与偏见。中国政府对柬埔寨中立外交立场的赞美也令他颇为振奋。“我们爱中国,因为他们不要求我们接受他们的意识形态。”西哈努克后来这样评价说。

“‘冷战’政治带来了巨大的压力,美国在东南亚的暴力干预是如此激烈,任何一个领导人都会感到这是一个十分困难的时期。西哈努克和中国关系的亲近正反映了他在面对美国极富侵略性的政策时的困境。”澳大利亚默多克大学亚洲研究中心主任卡罗琳·休斯这样对本刊分析。

毫无疑问,北京之行坚定了西哈努克的想法,促使他在1958年7月19日正式与中国建交。在建交前一天,西哈努克与美国大使斯特罗姆谈到了他承认中华人民共和国的因素。他重申,不管美国的观点如何,柬埔寨王国认为对柬埔寨构成威胁的不是中国,而是与柬埔寨有着共同边界、不仅历史上而且在现实中对柬埔寨的领土进行吞食的南越。西哈努克曾坦率承认,他的新的亲共策略有可能最终把柬埔寨推进共产主义阵营,但即使如此,这个国家也会存在下去,而他主要关心的就是这一点。如果共产党的往后发展成为严重的国内威胁时,金边总还可以回到亲西方的阵线上来。

1958年12月,美国驻南越使馆官员埃尔廷在致美国国务院的电报中谈到,南越无法接受柬埔寨承认共产党中国的行为,认为这种举动“对南越的安全和生存构成严重威胁”。在1958到1963年,南越和泰国屡次进犯柬埔寨边界。1960年,南越宣称对靠近柬埔寨海岸线的几个小岛拥有主权。1961年,南越军队进入柬埔寨境内,并劫走了3名柬埔寨人。1962年,泰国武装力量侵入柬埔寨磅同省的柏威夏寺;两天后400名泰国士兵连同10名美国军事顾问侵入柬埔寨国公省的哈勒地区。

柬埔寨最初将解决问题的希望寄托在美国身上。西哈努克要求美国对柬埔寨现有边界提出明确的保证,但美国显然不愿意为了“中立”的柬埔寨得罪它在东南亚的忠实盟友们。

在南越入侵柬埔寨领土的问题上,美国几次都保持了袖手旁观的态度,这几乎触及了西哈努克的底线。他后来在回忆录里说,柬埔寨王国与以美国为首的西方世界(法国除外)的麻烦是由柬泰、柬越之间的边界划线问题引起的。这让西哈努克对美国对柬政策的真实目的产生了怀疑。“美国对柬埔寨的真正政策是什么?是把我们自己的双手反绑起来,怂恿我们的传统敌人在他们所选择的时刻和地点,尽力狠揍我们。”

柬埔寨对中国的承认显然也让美国深为不满。根据美国国家安全委员文件,1958年财政年度美国对柬埔寨王国的援助4790万美元,在印支地区仅次于越南。但次年,这一金额就降为2850万美元,甚至低于老挝。

更令西哈努克不满的是,柬中建交之后,美越逐渐出现了将西哈努克取而代之的想法。1958年11月,南越总统顾问吴庭儒就向美国大使德布罗力荐用莫尼勒亲王取代西哈努克。此后几年中,西哈努克的政敌发动了多次未遂政变。有迹象表明美国对某些政变是知情的,但并未向西哈努克通告。对此,西哈努克以多次拒绝会见美国驻柬大使表示不满。

1962年,在一次记者招待会上,西哈努克说,他已告知美国驻柬埔寨大使,柬埔寨宁可不要美元而要尊严和中立。“在减少给柬埔寨军援的同时,美国给南越的援助却随着南越对我们威胁的日益加剧而日益增长。”他感到,“美国只是在共产党人‘威胁’我们的自由时,才对维护我们的‘自由’感兴趣。”

从国王到“囚徒”

许多观察家都同意,西哈努克最大政治成就之一是尽可能地让柬埔寨远离1961年爆发的越南战争的战火。从1955到1970年,在动荡不安的印度支那,柬埔寨享受了15年难得的和平稳定。

西哈努克推崇斯图亚特、卢梭和孟德斯鸠,决定摆脱王位对自己的束缚,到政界大干一场。根据1953年宪法的规定,柬埔寨实行君主立宪制,国王并不掌握实权,只是中立、公正与王权的象征。1955年3月,西哈努克令世界震惊地宣布逊位,将王位让给父亲,以一个享有亲王头衔的平民身份,投入1955年大选。凭借自己在独立运动中的极高声誉,他领导的人民社会同盟获得了83%的选票和国民议会中的全部议席。西哈努克由此从国王变成了首相。

1960年4月,苏拉马里特国王驾崩。西哈努克利用自己的影响修改宪法,设立国家元首一职,并规定国家元首拥有君主的权力和特权。两院联系会议可按照人民的意愿,将国家元首的权力和特权赋予普选所选定的人。当然,选举结果是西哈努克当选为国家元首。

“他是个独断专行、事无巨细的严格管理者。”作为西哈努克多年的朋友,克里舍告诉本刊,“他甚至监管国家所有进口,并详细规定这些物品的分配。”

西哈努克的执政风格受到异见人士的非议,但在15年的执政过程中,他几乎实现了所有承诺,让金边成为地区最具有活力的首都。“整个王国弥漫着对国王的忠诚和热情。毫无疑问,西哈努克是柬埔寨历史上和人民最为亲近的君主。”大卫·钱德勒在60年代时曾作为美国政府官员派驻柬埔寨。在他眼里,西哈努克不知疲倦地在王国各处视察,督促学校、大坝、公园、工厂和医院的修建。他会对着地方官员、僧侣、学校学生和那些一贯被视作无名小卒的人们发表几个小时的演讲。“在这些演讲里,他痛斥自己的敌人,开他亲爱妻子的玩笑,羞辱西方人,赞美那些倾听他演讲的人们,唤起他们内心深处从吴哥王朝时代后就沉睡的荣耀。他告诫每个人要为国家努力工作,为柬埔寨的名誉辩护。在强调国家的重要性时,他也不在乎拿国家首脑的地位开玩笑。在那个时代,每个听过他演讲的人都热爱他所说的每一个字。”

在许多年长的柬埔寨人记忆里,那依然是柬埔寨的“黄金时代”。那段日子至少在物质上比以后都要好,几乎每个人都有足够的食物填饱肚子,几乎每个农民都有自己的土地。这个国家的大部分土地都很肥沃,大米、橡胶等出口产品换来的外汇足够柬埔寨使用。法国、美国和苏联提供的援助被用来修建学校、医院、深水码头和高速公路。医疗和卫生条件突飞猛进。疟疾发病率和婴幼儿的死亡率大幅下降。目不识丁的人们在政府项目的帮助下开始学习认字,他们儿女孙辈则涌入新建的学校。超过100万的学生接受了初等教育。

1955年,柬埔寨仅有2所大学(或学院)和347名大学生。到1968年。大学(或学院)已经增至48所。医院从16所增至59所。大米产量从148.4万吨增加到325.1万吨。公路及可通车的小路总长从4805公里增至16697公里。国营与合营工厂从零发展到57家,中小私营工业企业从650家增至3700家。

对于西哈努克的个人生活来说,这也是一段美好时光。他组建爵士乐队,拍了电影。《华盛顿邮报》形容他是一个才华横溢、不知疲倦的“玩家”,有着天真烂漫的热情和诗人的情怀。

1969年,在一次国际电影节上,西哈努克制作的一部影片获得了一尊由柬埔寨国家银行捐赠的纯金塑像。这部由西哈努克自编自导自演,甚至旁白都是他配音的电影,一度成为他的宾客们的必要娱乐活动。有一次电影放完,他混合着法语和英语问:“这是不是很像莎士比亚的剧作?”

16年后,1985年,法国剧作家埃莱娜·西苏创作了一出关于西哈努克的戏剧,把他描绘成一个莎士比亚式的“悲剧英雄”。在观看了这出戏剧后,西哈努克说,应该被描述成“悲剧英雄”的不是他,而是整个柬埔寨。

悲剧在60年代末显露出迹象。柬埔寨人口从380万增长到了700万。越南战争的外溢效应给国家经济带了不小的压力。1966年时,超过1/4的稻米被秘密卖给了北越。稻米出口税一向是政府收入的主要来源,而这部分出口并不能用来平衡开支。

随着“越战”的焦灼,柬美之间已经陷入剑拔弩张的境地。默多克大学亚洲研究中心主任卡罗琳·休斯告诉本刊,克林顿政府2000年公布的秘密文件显示,美国从1965年开始对柬埔寨实施秘密的轰炸袭击,“这比先前许多人意识到的时间都要早”。

1970年,局势终于发生了根本性转变。3月,在美国支持下,柬埔寨前首相兼武装部队司令朗诺趁西哈努克出访之际发动政变,全面向美国靠拢。西哈努克做出了他一生中的另一个重要决定:与波尔布特的红色高棉结成统一战线。

红色高棉在1975年夺权后实行的“极左”政策和残酷统治对柬埔寨造成了无可估量的巨大伤害,西哈努克的决定在日后饱受争议。在加州大学伯克利分享南亚与东南亚研究学院主席佩妮·爱德华兹看来,与红色高棉的合作是西哈努克逃不过的命运。“1970年,朗诺政府对西哈努克签发了死刑执行令,没有给他留下任何谈判空间。当时,他还有另一项选择是流亡法国,法国愿意为他提供庇护和未来的生活保障,条件是他从此退出政治舞台。但西哈努克不是一个考虑个人物质私利的人,他对政变,以及政变后柬埔寨倒向美国阵营的事实感到愤怒。这促使他拒绝法国的邀请,执意组建联合阵线。政变发生时,西哈努克正在苏联和中国访问。对未来局势的发展,他唯一肯定的是,没有外国的支持,他不可能对朗诺政权发起挑战。波尔布特的柬共是他唯一的选择。况且那时,红色高棉的极端主义政策并没有显露出来。”

“公正地说,西哈努克并不知道红色高棉会在夺权后那样做。”卡罗琳·休斯告诉本刊,“1970年以前,在西哈努克眼里,没有人比他更合适管理国家。他的自我本位和不容异议在一定程度上促成了极端主义的成长。但我们必须强调,越南战争的极端环境足以让任何柬埔寨统治者陷入麻烦。最应当为此负责的,是美国在东南亚令人毛骨悚然的暴力干预和错误政策。它们造成了柬埔寨局势的混乱。”

西哈努克对自己的命运并非没有担忧。1973年,在《纽约时报》的采访中,他表达了自己的恐惧:当红色高棉不再需要他时,就会无情地把他像残渣一样“吐出来”。这一预测很快得到了验证。

1975年,红色高棉夺取了柬埔寨政权。西哈努克从此被软禁在金边的皇宫。“战争结束以后,即使我愿意打倒柬埔寨共产党人,也不可能了。”西哈努克后来回忆说,“因为军队和政府都不在我手里,我什么都没有了。”

西哈努克将皇宫称作“阔气的监狱”。起初,他的生活足够舒适,有充足的食物,还有空调。皇宫的大部分地方被封闭了,他被允许去图书室,能够看到海外的报纸,收听广播。1976年2月,西哈努克终于被允许外出视察,那是他第一次看到新政府领导下的国家,他深感震惊。他曾经用来接待外国客人的那些建筑已经被摧毁。人们脸上现出悲戚的神色,被迫在田里劳作。在后来颁布的一张照片上,在北部省份,西哈努克在镜头前展现出人们熟知的那种笑容。他显然明白,笑容是唯一的选择,但他已决定不再让自己的名字和“民主柬埔寨”联系在一起。回到金边后,西哈努克提出辞去国家元首的职位,去北京看病。波尔布特接受了他的请辞,但拒绝让他离开金边。

事实证明,这是一个正确的选择。西哈努克在柬埔寨政治生活中暂时消失,一定程度上为他日后游刃于柬埔寨各政治派别之中、发挥协调作用打下了基础,也使他在柬埔寨人民心中神圣的形象得以较好地保持。

那以后,西哈努克就成了“不存在”的人。他一度怀疑自己将被终身软禁。如果这是真的,西哈努克说:“让卫士枪毙我。”1977年3月,他被告知工作人员不再为他和家人提供服务。一家人感到,这是处死他们的前兆。有三天时间,他们没有食物也没有水。后来,食物再次出现,不过从那以后,王后莫尼克就必须亲自下厨了。两周后,西哈努克的仆从失踪了。皇宫的败落似乎不可阻挡,水牛和羊闯进花园里饱餐,看守的士兵显然对此并不在乎。

西哈努克从国际广播里了解外面发生了什么,他时常感到自己会被拉出去处决。结果是,他活了下来,但他的5个孩子死于红色高棉的统治。

“我是一个普通人”

1991年11月,流亡13年的西哈努克再次回到柬埔寨。他已经69岁,头发稀疏,身形臃肿,满面皱纹,深受糖尿病和高血压的折磨。这和立在金边的那些巨型画像形成了鲜明的对比。在画像上,30岁的年轻国王神采奕奕。国家也和从前大不一样了。连年的战争让人口大减,柬埔寨无法再养活自己,它早已无法向外部世界出口任何商品。

坐在曾经放弃的国王宝座上,西哈努克说:“我从未寻求重新加冕,因为你们知道,王冠很沉,它会弄伤你的脑袋。”

1978年12月25日,在苏联的支持下,越南出动超过12万人的军队,于1979年1月占领金边,扶植了以韩桑林为首的金边政权。柬埔寨像一叶孱弱的小舟,再次随着大国凛冽的寒风改变自己的方向,驶进了苏联的阵营中。

当越南入侵柬埔寨后,西哈努克和几位红色高棉领导人来到纽约联合国总部,要求联合国承认民柬政府的地位。“那一次,我在纽约见到了西哈努克,他恳请我帮助他获得美国的政治庇护,并帮助他摆脱跟随他的红色高棉官员。”美国《新闻周刊》前记者伯纳德·克里舍告诉本刊,“我告诉西哈努克,他也许可以和美国驻联合国大使安德鲁·杨谈谈,西哈努克接受了我的意见。”但美国并没有接受他的请求。

1979年,西哈努克再次流亡中国。1981年初,他决定打算捐弃前嫌,同红色高棉建立第二次联合战线。那时,红色高棉已经宣布放弃极端政策,解散柬共,改名为爱国、民主、民族大团结阵线。这未尝不是艰难的决定。“我知道他(波尔布特)是恐怖阴森的代名词。”西哈努克说,“我有14个孩子,其中5个在红色高棉执政期间离开了人世。我受到了巨大的精神伤害。”

从苏联和越南手中夺回柬埔寨,让自己的国家独立,或许是西哈努克的最大动力。加州大学南亚与东南亚研究学院主席佩妮·爱德华兹告诉本刊:“和其他一些领袖不同,西哈努克从来没有利用自己的职位获得经济利益。他从来只追求政治权力,而他追求政治权力的动力是异常强烈的柬埔寨国家认同。这种认同的具体表现就是他对柬埔寨主权的不懈追求。这种认同在他的内心里如此的根深蒂固。”

西哈努克领导的民柬联合政府被国际社会公认为柬埔寨唯一合法的政府,得到了反苏国家的广泛支持。从1982到1991年,柬埔寨和平协议在巴黎签署,他们和金边政府的对峙持续了10年。

1989年,由于苏联国力衰竭,自顾不暇,越南因长期战争经济条件恶化,加之中苏关系实现正常化,越军最终于1989年从柬埔寨撤出。

从1987年开始,柬埔寨问题开始呈现出政治解决的迹象。这以后,西哈努克数次辞去民柬联合政府主席的职务,又先后复职。他用这样的政治手段继续维持对越南的压力,同时追求更大的政治空间与金边政权接触。1987年12月西哈努克与洪森在法国所进行的首次会谈启动外交谈判解决柬埔寨问题进程,使外交取代军事战略成为中心舞台。在接下来的4年里,西哈努克先后直接或间接地参加了多次重要的会谈或外交谈判,包括与洪森的几次会谈和两个阶段的巴黎国际会议。在第二阶段的巴黎国际会议中,西哈努克是以不隶属任何派别的柬埔寨全国最高委员会主席的身份参加的。

对于柬埔寨问题的解决,人们需要找到一个柬埔寨各党派和国际社会都能接受的方法,防止种族屠杀性政权的再度出现。西哈努克具有金边政权、红色高棉以及国际社会都能接受的身份。他运用自身在国内、国际的影响力和斡旋能力,力图超脱于柬埔寨各派政治力量之上。有学者评价说,假如没有西哈努克这样一个位置特殊、享有独特身份的人及其灵活多变的斡旋能力,各派之间的接近与妥协可能要走更加遥远的路程。

1993年,柬埔寨进行了20多年来的第一次制宪选举。西哈努克于1981年创建,由其子拉那烈任主席的奉辛比克党获得45.37%的选票,洪森领导的人民党占38.22%的席位。“但联合国发现自己花费几年的时间筹备的选举让自己进退两难,获胜的奉辛比克党无法得到失败一方的承认。”柬埔寨问题学者索法尔·埃尔告诉本刊,“西哈努克于是建议,这场选举中没有胜者也没有负者。联合国默许了这种结果,使柬埔寨成了世界上唯一个有两个首相的国家。”

重新成为国家元首的西哈努克任命拉那烈为第一首相、洪森为第二首相。他同时顾及到拒绝参与此次大选的红色高棉,他们的军事实力仅次于人民党,主要在柬泰边境的丛林中活动。1993年11月,西哈努克邀请红色高棉派代表团来金边会谈,他提出五点建议,停火、红色高棉交出控制区、解散武装、王国政府为红色高棉提供大臣等职位。但这次斡旋未获成功。

1993年,克里舍组建的非政府组织去柬埔寨的偏远乡村捐赠物品。他告诉本刊,在这次柬埔寨之行中,“西哈努克一直和我一道帮助分配捐赠的物品和现金,他和每一个人握手,告诉他们好好使用这些物品,并询问他们是否想要卖掉换一些钱”。更令克里舍印象深刻的是,西哈努克已经发生了变化。“他告诉我,他在早年间独断专行的统治风格是错误的。他改变了他的观点,转而支持自由言论和民主。他对侮辱王室的言论也很宽容,总是赦免那些因为侮辱国王而被关押的人。”

1993年9月通过的王国政府宪法明确规定了“国王不执政”,西哈努克不再拥有国内外重大政策的制定权。虽然在此后的4年里,红色高棉不断瓦解,不再对柬埔寨的稳定构成威胁,但以人民党和奉辛比克党为代表的各种政治力量间的矛盾和纷争不断。1997年,洪森通过发动暴力政变,1998和2003年,连续两次大选后,新政府都迟迟未能组成。每次组阁僵局都需要西哈努克亲自出面斡旋。

西哈努克对国家的混乱深感失望。1997年底时,他曾说:“如果我不是一名佛教徒,那么我将会用自杀终结我的生命。因为回首人生,充满了对于国家秩序的羞耻、屈辱与绝望。”但同时,他又对柬埔寨的未来充满希望:“在当今的亚洲,我们是对抗战争、不安全感、自我毁灭、贫困、社会不公、腐败猖獗、无法无天、民族分裂、极权主义、毒品走私和艾滋病的唯一绿洲。”

对自己漫长的政治生涯,西哈努克似乎已经感到疲倦。“很不幸,我不是神,我是一个普通人。”他在自传里这样评价自己,“确实,我曾经是一名独裁的国家领袖,更准确地说,我是印度尼西亚的苏加诺和埃及的纳赛尔的混合体。但我从未和乌干达的阿明将军或赤道几内亚的马西埃·恩圭马为伍,更和残酷的所谓民主柬埔寨的波尔布特不同。我从没有像那些法国右翼报纸所说的一样,是无足轻重、不负责任的‘小国王’,在他们眼里,我就是那些‘黑鬼国王’,只不过我有黄色的皮肤。非常简单,我是一个人,有优点也有缺点,在神的眼中,我并没有比我的同胞们更高尚或者更卑微,我也承担着原罪。”

(参考资料:大卫·钱德勒:《柬埔寨历史的悲剧》;加州大学《东亚历史研究评论》)(文 / 徐菁菁) 越南民族越南地图柬越战争西哈努克法国国王柬埔寨战争红色高棉中国法国时代传奇越南共产党造就