我认识的莫言

作者:朱伟 ( 出席《收获》创刊45周年纪念活动的作家:(前排左至右)莫言、王鸿生、陈村、马原、赵长天

)

( 出席《收获》创刊45周年纪念活动的作家:(前排左至右)莫言、王鸿生、陈村、马原、赵长天

)

《透明的红萝卜》

莫言1985年成名,他的成名作是《透明的红萝卜》,它以醒目位置发表在1985年第二期的《中国作家》上。

严格说,这个小说是被一种强力逼迫的结果。它的诞生前提是,济南军区当时的著名作家李存葆在《高山下的花环》之后,又在《昆仑》杂志发表了一部新作《山中那十九座坟茔》,当时要在解放军艺术学院文学系开一个座谈会。在会上一片赞扬声中,独莫言唱了反调。他俏皮地说,在这部介于纪实与中篇小说的作品中,闻到了“一种连队小报油墨的芳香”。这当然就引来了众多的反驳声,李存葆当时是军艺文学系35名学员中最有成就的代表,莫言算什么呢?他当时只在地区级刊物上发表过名不见经传的小说。本来宽厚的李存葆据说当时脸上都挂不住了,他自嘲说:“看来,我还真要从ABC开始学起了。”

这个场景是我的老友、东海舰队的崔京生告诉我的,他与莫言当时住同一个宿舍。他说,“坟茔”要开研讨会,而对这部作品的看法,其实是前一天晚上他与莫言一起讨论的结果,只因为那天瑞典电影展要放伯格曼的两部片子,他舍不得放弃看电影去了,不然,“开炮的可能就是我”。崔京生说,《透明的红萝卜》其实是在这样的背景下写出来的,因为“那时候莫言什么都没有”,他要以一部作品来争一种东西。这小说,“他也就写了一周”。

命运总是离不开机遇的,比如莫言遇到了徐怀中。那是解放军艺术学院办的第一届文学系,毕业后能拿到本科文凭,由徐怀中任主任。徐怀中曾在昆明军区工作,在军队作家中有威望,是一个文学修养极高的长者。他在50年代写过《我们播种爱情》,80年代的《西线轶事》又影响深远。当时文学系一共只有35个名额,从各大军区优秀创作人才中精选。莫言本是候补对象,就因为徐怀中从他提交的两篇小说中看到了潜力,才以他顶替了原定的学员,破格录取。而《透明的红萝卜》写成后,也因为徐怀中的深爱,才亲自将它推荐给了时任《中国作家》主编的冯牧。冯牧在“二野”时就是徐怀中的上级,50年代在昆明军区任文化部长时,曾培养了包括白桦在内的一大批优秀作家,这些人很多后来都被打成了“右派”。也就是说,因为徐怀中,没有任何背景、本来无声无息的莫言才意外迈进了全军最高艺术学府;再因为徐怀中与冯牧,《透明的红萝卜》这样的小说,才能在当时得以顺利发表,并迅速获得一批有识之士的吹捧。而在此之前,军旅文学本是以《高山下的花环》、《山中那十九座坟茔》这样的作品为基石的。莫言的出现,具有强烈的颠覆性。《透明的红萝卜》中隐含的那种冷酷,在当时的军队创作中,如果不是徐怀中力挺,是根本无法被弘扬的。莫言也因此一直尊称他为“恩师”。

( 莫言,陈希米夫妇和史铁生(右)

)

( 莫言,陈希米夫妇和史铁生(右)

)

《透明的红萝卜》的责任编辑是萧立军,高个儿,东北人,一个常常弯腰将自行车骑到飞快,说话办事都风风火火的同行。我后来才知道,这个中篇小说其实就源于莫言儿时随石匠打石头、铁匠打铁、偷萝卜、被侮辱的悲凉烙印。它当时在文坛形成的轰动效应,是来自它太强烈的表意能力:那个长长脖子上挑着一个大脑袋,从开头到结尾都不说句话,全身都像煤块一样泛出黑亮光泽的黑娃;以及被铁匠房的炉火映成青蓝色的铁砧上,被火光舔熟的那个金色的萝卜。那萝卜飞出去,就会划出一道漂亮的金色的弧线。在那个前卫作家刚开始意识到意象对于艺术之作用的年代里,它真构成了一种炫目甚至令人震惊的效果。在1985年,还没人能用文字,写出这样一种油画般的感觉。

这个小说实际以五个人物为结构:黑娃是沉默的,他与嘴上有“金黄色茸毛”的菊子构成了微妙的关系,是莫言小说中其实真正有价值的、病态的性所在。菊子因此牵连着都爱恋她,为她决斗的卑微的小石匠与小铁匠;而黑娃能依靠的,则是那个也不言语的老铁匠。我至今仍认为,这是莫言写得最好的中篇小说,它好在表象与意象背后,这样一个孩子身上那种刻骨的孤独。他孑然独行,似乎压根儿就是与田野里蚂蚱、秋虫、栖居鸣唱的鸟与河滩里的鸭子相伴为生的。最后,他钻进了那片黄麻地,那里才是残酷的人类世界之外,他的避身之地。这种悲凉在牵动人心。

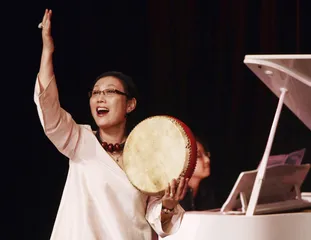

( 刘索拉 )

( 刘索拉 )

这个小说其实是要通过这个孩子,写灵魂的娇嫩,这娇嫩的灵魂就如蝉蜕的幼蝉,最易被伤害。这是后来与莫言的聊天中,我才意识到的。而那个孩子,就是他自己。

《爆炸》

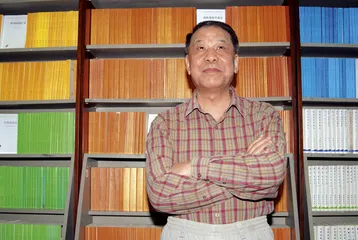

( 刘心武 )

( 刘心武 )

因为这篇小说,这一年夏天《人民文学》组织的青年创作研讨会就邀请了莫言,我们由此相识。80年代,按王蒙的形容,是一个人人都想拥挤到文学这条崎岖小路上的年代,那时的《人民文学》每期发行100多万册,重要性不言而喻——在《人民文学》发表一篇小说,就可提干、涨工资、入中国作协。而1985年的《人民文学》是我特别怀念的,王蒙从1983年7月上任主编后,暗暗推进了一年半,在站稳阵脚之后,从1985年起才真正开始大力扶植崭新的小说类型。我至今还大致记得王蒙在发表刘索拉的中篇小说《你别无选择》的稿签上签署的意见,他说,这是一篇令灵魂出窍,能让《人民文学》脱下代表天安门广场的、领扣扣得紧紧的中山装的小说。

王蒙在当初已经敏感到整整一批意识上崭新的作家的出现,于是才迅速将全国各地这些已经“发出了杂沓并动人声音”的青年作家一起召集到北京,向他们敞开《人民文学》的大门。在我《人民文学》工作的十年中,激动人心的场景似乎只有这么一次。正是王蒙洞开了这扇大门,一大批创新而不被陈腐束缚,反过来要彻底清除陈腐的文学巨人才开始有了自由、放肆、目空一切地生长的土壤,文学才真正开始接踵摩肩地繁荣。那个创作班,留在我记忆中最清晰的是两个画面,一是在去八达岭旅游的汽车上,两个湖南人,何立伟与徐晓鹤关于创作风格辩论得脸红耳赤,彼此毫不留情。另一个是午饭后,几个女作者并排在会议室的墙上练倒立,笑声四起。其中肯定有浑不吝的刘索拉,还有原来海军创作组的丁小琦。莫言相对是最安静的,他远远冷漠地看着这些疯癫癫的现代女子,避开在热闹的一边,只是一支接一支独自地抽着烟。仔细些,能发觉他本来粗粗的手指几乎根根翘起,拿烟的姿势有些夸张的优雅。我能感觉到他对都市生活,对时髦女性,有一种哪怕是外在的厌恶,并由此有一种冷漠的排斥。

( 王蒙 )

( 王蒙 )

真正认识莫言后,能意识到他表面的谦和后那种敏感的要维护的自尊。崔京生告诉我,莫言这个笔名,一开始就包含着浓重的苍凉感。莫言说,起这个笔名,是因为在随口说话中,他吃过太多的亏,“讲真话是很难的,是要吃苦头的”。这就是《透明的红萝卜》直至后来的小说中,他的人物往往很难开口说话的原因。

在当时的军艺,莫言、崔京生和成都军区的施放合住的宿舍也许是最干净的。别的宿舍,往往都以帐幔分隔成一个个属于自己写作的空间,似乎卧进了自己的空间,就隔绝了他人的影响。独有他们房间,光线可以一览无余。崔京生与莫言,自称是那种穿一条裤子还嫌肥、形影难离的哥儿们。崔京生告诉我,他之所以佩服莫言,不仅因为莫言读书最快最多、贪婪至极,更因为他令人惊异的领悟能力。那个年代,考量一个作家的实力,往往要看他钟情于哪一类作家。那时,在福克纳之前,莫言最喜欢的作家,是相对冷僻的德国的伦茨,伦茨的《灯船》、《面包与运动》、《德语课》及短篇小说《卖笑的人》,都对他1985年的创作腾飞起到了特别关键的作用。这其中,《德语课》其实是伦茨对自己曾被召为纳粹海军的经历的灵魂忏悔,它帮莫言找到了一种视角——通过一个孩子的视角,来看人性、兽性及其间的奴性,奴性与人性、兽性的微妙关系,还有比这再深的主题吗?这孩子,便是那个如蝉蜕幼蝉般娇嫩的灵魂。

( 《红高粱》拍摄期间的莫言和张艺谋 )

但莫言洋洋洒洒的叙述方式,却并不来自伦茨,伦茨的叙述其实充满理性,莫言的叙述则完全是感性的。我以为,他的小说的结构元素其实往往是固定的:以一个孤独的娇嫩、脆弱的孩子的视角,去描述残酷;这孩子的视角本身是一种病态,以这病态故意去践踏实际对美的向往,这病态恰来自过度的自卑与自尊。因这自尊才遥望着美,才通过践踏而从心理上占有这美。在《透明红萝卜》中,黑娃与菊子,其实就是这样一种关系,只不过他用年龄差异,故意掩盖着这种实质的关系。这样的结构,决定了他的叙述本身就是人物塑造,决定了他要依靠叙述来完成一种镜像,决定了叙述的想象能力要远重要于结构与故事能力。

莫言因此绝不是那种在遣词造句上斤斤计较、精于在布局中流连忘返而自得其乐的作家。恰因为此,才一下子决定了他起步的高度。他的写作速度由此极快,我能想象他一支接一支地抽着烟,任由想象力恣肆在稿纸上一气呵成的样子。叙述能力其实是衡量一个作家最根本的能力,叙述繁衍力不仅来自生活积累,来自对积累的想象力,更来自一种强大的心力。缺少强大的心力,是难以天马行空,把一段叙述洋洋洒洒到游刃有余的。他那时的最高速度是一天能写1万字,他借了一间教员宿舍,晚上在大家睡觉前夹着书本稿子出去,天亮再毫无倦意地回来,由此他是军艺那种16开500字薄薄的绿格大稿纸最多的消耗者。军艺当时的稿纸分配是有数的,他过多的消耗,只能从他的好朋友刘毅然那里去要。刘毅然当时是影像课的教师,他的作用,不仅是让战友们能多看些最棒的欧洲电影,而且他当时温馨的家是莫言这帮朋友们不时吃顿红烧肉、快乐地喝顿大酒的闹腾之地。

( 电影《红高粱》剧照 )

( 电影《红高粱》剧照 )

从1985到1986年底,我骑着一辆凤凰牌破自行车,就这样经常跑军艺,莫言当然是最重要的追踪目标。他给我的第一个中篇小说是《爆炸》,他交给我的是特别干净的稿子,每一字都写得方方正正,字体扁而几乎一致,其间几乎没有涂改。偶尔增加的句子,都会清楚地标示,一如他永远整洁的床铺。莫言写作,是不打草稿的,崔京生说,他在开笔前只在一张纸上列出顺序、交叉、拐弯抹角处,然后就开始动笔,基本一字不改。在停下思考时,除了抽烟,还会用一把已经磨得亮亮的小梳子梳理其实并不多的头发。他是极注重整洁的,但很朴素,永远是穿着衬衫的样子,天冷了就加件夹克。尽管有时也会挺直腰板,但我却总难有他穿着军服的印象,他真的不是一个军人坯子。

《爆炸》其实是一个特别简单的构思:描写我回乡,带着妻子去做计划生育的过程,场景只从打麦场走过河道,再从河道走到卫生所。没有故事,用传统的结构要求,其叙述几乎全是“臃肿”累赘的旁枝末节繁衍。比如刺目的、到处都在反射着光线的阳光,金黄到尖锐的麦芒,天上还有飞机在不断地飞行训练。这些与小说有关系吗?它们不过共同构成着场景,而所有这些描写综合起来,又形成了一种冷酷的基调。结扎只是一个表面事件,这事件背后是支持着农事的辛劳而粗糙的妻,是年迈固执而可怜的父母。同样的故乡高密的环境,它走向了与《透明的红萝卜》相反的方向——它不再是荫庇之所,表面是一个生命被扼杀,背后则是一种活生生本与此维系着的人性的淹没。

( 余华(摄于1993年) )

( 余华(摄于1993年) )

“父亲的手缓慢地抬起来,在肩膀上方停留了三秒钟,然后用力一挥,响亮地打在我的左腮上。父亲的手上满是棱角,沾满成熟小麦的焦香和麦秸的苦涩。六十年劳动赋予父亲的手以沉重的力量与崇高的尊严,它落到我脸上,发出重浊的声音,犹如气球爆炸。”这是这个小说我至今记忆犹新的开头,它用文字叙述的慢动作,不仅动感清晰,且音响、味觉都扑面而来,它们共同组成着想象的恣肆的强大——只需一个意象繁衍,一部几万字的中篇小说,就像是舒展地吐出一口长气而已。这样的叙述强力,可以迅速将草屑滚成巨大光耀着的“球状闪电”,可以迅速将绝不调和的色调发酵蒸腾为一锅缤纷黏稠的酱粥,我称它为一种“令人恐惧的发酵能力”。

这种发酵能力之恐惧,在于它一定是越写越疯狂,就像盛夏疯长的绿色,一旦浓郁到密不透风,就会令人难以卒读。这其实是《透明的红萝卜》后,莫言小说致命的毛病,往往是前半部极佳,后半部就繁杂到令人难有耐心。这部小说所谓的“爆炸”,从父亲那一记辛酸的耳光开始,从打麦场到河滩,将父母、我与妻子,不同生存互为冲突无法调和的五味杂陈全都搅在一起,真是绝佳。但到了卫生院,从面对一个孩子的出生到人们围剿火狐狸的过程,反而因内在的交织不够而显得空洞枯燥。那个火狐狸、冲撞的红色摩托车,一个孩子的出生与另一个孩子的离去,本来是虚的却都变成了实的,后半部的冗长于是反过来掩盖了前半部的光芒。

( (左至右)陈丹燕、孙甘露、莫言、叶兆言在上海参加“第二届春申文学奖”时留影(摄于2006年)

)

( (左至右)陈丹燕、孙甘露、莫言、叶兆言在上海参加“第二届春申文学奖”时留影(摄于2006年)

)

当然,这都是后来再读的感悟。

《红高粱》

任何人大约都是分裂的。农村长大的莫言在城市里会感觉缺少安全感,即使他后来成了著名作家,有了足够的经济基础,仍以一种不信任的敌意警惕着城市。但农村又是他当时努力挣脱之地,他也难再回到他不愿再回去的生活环境,于是他就会既厌恶城市生活,又讨厌农村生活。但农村他无法遗弃,因为有家;城市他也无法逃离,因为也有家。这样要谦和地应对分裂的生存,也许才是那种最刻骨的无奈。莫言的表面,嘴角下垂,眼睛眯起,自然就是温和的笑模样。他好像是在鸿沟与鸿沟间,只能小心翼翼与所有不同类型的人相处。不能回绝任何人,似乎也不能有什么脾气,反抗所有的现实。而他骨子里却又是极有清高,极有自尊与不屑的,它们只能被潜藏、掩埋着,表面行为与心理行为分离。他的内心有一种强大的承受力,写到小说中,才有一种强大的畸形。

莫言在当时,与马原走的就是截然相反的道路,他不喜欢那种轻薄的叙述的游戏,由此他写短篇,常常是应付一般性约稿的需要,内心深处则一直在追求长度与密度,喜欢所谓的“大沟壑、大抱负、大苦闷、大气象”。《红高粱》就是这种宏大情结的产物。

他写《红高粱家族》的设想,背景是韩少功当年提出的“寻根”的口号。韩少功提出“寻根”后,很快在《上海文学》发表了《归去来》,在《人民文学》发表了《爸爸爸》。贾平凹随后迅速以他的商州系列呼应。当时郑万隆在北京写他的老家关东,李杭育在杭州写葛川江系列,莫言是在这个基础上,才从意象转换到对传奇的兴趣。当然,福克纳的“约克纳帕塔法郡”也是实际的启发,他要塑造自己的高密东北乡神话。这个系列先以《红高粱》为开头的构思,是《爆炸》发表后他与我谈起的,他说,高密家乡有太多精彩的土匪传奇,高粱地为土匪出没提供了极其便利的条件。他一开始真没有说到那场伏击,也没说到罗汉的活生生被剥皮。我说,那么,这个第一篇写完了一定要先给我,这也算事先就向他订了货。

有关《红高粱》的发表本身也还有点传奇。当初各大编辑部之间开始抢稿,但还没有高价优先的恶性竞争。莫言准备动笔后,过些天我就去军艺看看,问问写作进程,但也不敢多催。过些日子再去,问他写完没有,他说,刚写完,但刚被《十月》的章仲锷拿走。我一下子就急了,我问他,我们事先已经说好的,怎么能写完了就给了他呢?他说:我也没有办法,他说想看看我的稿子,坐在那儿看完了就一定要拿走。他那么好的人,我实在没有办法。我当时年轻气盛,我就对莫言说:那你就给章仲锷打电话,帮我把稿子要回来,你的态度必须明确。然后就打电话给章仲锷,我说:老章,你是前辈了,这稿子是莫言说好给《人民文学》的,你怎么能不讲道德就把稿件拿走了呢?如果文学界都这样,那还有信义吗?你马上把稿子给我退回来。章仲锷是《十月》的创始人之一,一个优秀的前辈,现在想想,当初的我真有一种狂妄的不顾一切。也亏得章先生雅量,当初他在电话里并没有分辩,过了两天,我就收到了他寄回的稿子。现在,章先生已经作古了,再回想这一幕,我的眼前浮现的都是后来相遇,章先生嘴角那种宽厚的笑。

《红高粱》由此发表在1986年开春的《人民文学》上,这个中篇给莫言的创作带来的推动,我以为是在传奇背后那种对强力的强调,以及与它相应的洒脱与浪漫,这也是张艺谋看中它而把它改编成电影,通过电影把莫言符号传播向全世界的原因。

张艺谋当初是在帮吴天明拍《老井》,并在其中演主角,他是通过影协的罗雪莹联系的我,因为莫言自己不愿意改剧本,就请了影协研究室的陈剑雨与我合作。他是我在《人民文学》的同事向前的丈夫,他们的女儿,就是现在的鼎鼎大名的雕塑家向京。我还记得第一次谈剧本,张艺谋从《老井》外景地赶来,到我家,盘腿坐在沙发上,人精瘦,两眼放光的样子。他太喜欢小说中余占鳌分开密集的高粱,直泻下来的光束照耀着奶奶,“四面八方都响着高粱生长的声音”这样的描述了。《红高粱》的改编,其实是在我当时只有20多平方米的小屋里,在深夜的灯光下聊起来的。张艺谋是个太易激动的人,聊到兴奋处常常忘乎所以,眉飞色舞。当时聊得最激动的是有关高粱的诗意表达,张艺谋说,打仗的戏必须简化,因为当时八一厂那些烟火师绝对拍不出壮观的战争场景,技术要求达不到,所以只能从高粱地里找感觉。他找了一部日本电影,在我家录像机上一起看其中芦苇在光影中舞动的各种感觉。记得他说,一定要有大片大片漫山遍野的高粱,罗汉大叔死后,要让日本骑兵拉着辘轳,把高粱全部碾成绿泥,然后,大雨倾盆,太阳出来的时候,那些被碾倒的残缺的高粱红了,然后是那首歌:“高粱红了,高粱红了,东洋鬼子来了,国破了,家亡了……”

但是,他后来到高密、东北、内蒙古去找外景地,走了一圈回来说,真是到处都找不到莫言小说中那种高粱的感觉,哪里还有那样大片大片、又高又密的高粱呢?不用说,大场景于是被否定了,仔细想,日本兵碾高粱的目的又是什么呢?后来,据说他只是专门去高密种了几十亩的高粱,只要局部的感觉。这部电影的投资,据说只有80万元。

《红高粱》的剧本,我写的是初稿,写完后交给陈剑雨,由他根据电影的要求修饰为二稿。我还清晰记得给陈剑雨送稿的那一天是雪后,白天下完雪融化,到晚上路上都是冰,天很冷。我从白家庄骑车到和平里,自行车不断在冰缝里滑来滑去,随时都可能摔倒,却最终又不倒,那都是什么样的岁月啊。现在,陈剑雨也已经过世两年了,他的肝一直不好,后来得的是肝癌。

我们弄完剧本后交给张艺谋,等他的分镜头剧本出来,刚开始片名叫《九九青杀口》,将颠轿、野合、最后杀鬼子都纽结到这里,突出传奇背后的神秘性。等后来再到影协看到样片,片名回到了《红高粱》,放大了传奇中那种洒脱的精神面貌,把颠轿、野合拍得那么豪放而有诗意,且整体节奏是那么漂亮。那时的张艺谋真是激情四射,才华横溢,提升了莫言小说中的精神强度。电影《红高粱》应该是把莫言引向西方的一座坚实的桥梁吧。

《欢乐》

在《红高粱》之后,莫言给我的第三个中篇就是《欢乐》,那时,王蒙已经在选择了刘心武当主编后,自己当文化部长去了。刘心武上任后决心在王蒙奠定的引导文学主潮的基础上,再提上一个台阶,于是就指示我一定要准备一批风格更多样化,“更能显示活力”的作品。莫言就在这样的背景下,给了我《欢乐》。

我是真心觉得,徐怀中在莫言的文学道路上扮演了太重要的角色。莫言是他一手扶植的,1986年莫言从军艺毕业后,他从军艺文学系主任后来一直升任到总政文化部的副部长、部长,无疑就成为莫言背后一棵庇护的大树。莫言当时之创作,现在看,真是太没有禁忌了,没有禁忌,才能松弛到如入无人之境,想怎么写就怎么写,才可能诞生奇花异草。说实在,没有这棵大树,就不会有莫言不需恐惧禁区,有禁忌在头顶悬着,哪里还会有放肆地越写越自信的宽广的文学道路呢。

《欢乐》在那时候的出现,现在看也是不可思议的。这个洋洋洒洒7万字的中篇小说改为第二人称叙述,“你”就是那个脆弱的、在农村无有出路的少年,这回是个已经二十出头的、在贫困家庭咒骂声中没有自尊的、连续几年的落考生,是一个农村孩子想要挣脱那种环境而无助的悲凉。这其实就是当年真实的莫言。

在这篇小说中,田野不再成为诗意的歌颂,泥鳅、青蛙、蛤蟆、苍蝇,辣椒成了凝固的血泪,黄麻花成了血蝴蝶,田野的醒目绿色成了黏稠、肮脏、恶心的象征。它完全颠覆了美学原则,描述母亲像泄了气的破皮球一样的乳房,弓一样的肋骨,吹出绿色气流的破烂不堪的嘴;而其中鱼翠翠本来是美好的乳房成了“滑溜溜的令人厌恶的玻璃球体”;母亲身上金红色的阴毛成为跳蚤藏身之处,跳蚤甚至爬进了母亲的阴道,那是“我”的头颅曾经之地。在莫言的每一篇小说中,“金黄色茸毛”总是一种神秘、美好的描写,它先从菊子的嘴角上,然后又到女护士的胳膊上,班主任的腋下,到了母亲的阴毛,人们就无法容忍了。这是《红高粱》的罗汉剥皮的残酷描写之后,莫言在追求感官刺激极限上的进一步尝试,他要描写的是对农村烙印的一种深刻的仇恨与悲哀,他要用一种极端的真实来颠覆那虚伪的所谓人性的美好,他要用欢乐来写对那块土地上生活的人们刻骨的悲痛。所谓“欢乐”,先是“六六粉”在令人仇恨的绿色中扫射的快感,最后就是只能像鱼翠翠一样毫不吝惜地告别这个世界,在被绿色淹没中获得彻底的放释。

这篇小说的叙述,将各种意象都杂糅在一起,确实达到了一种文字放肆无羁的疯狂,它的长段长段的叙述,每一段都冗长且密不透风,就如夏天烦闷的青纱帐,丑陋的母亲,被计划生育绑走结扎的野蛮的嫂,像被结扎了一样被岁月榨成萎靡的哥,屈死的鱼翠翠,包括以“娘脱了裤子换得一张党票”的村长、白肉书记,一起都构成着“你”想要挣脱而挣脱不得的“无耻”。在这小说中,村长在把嫂押走结扎时对哥说的话耐人寻味,他说:“这是社会,谁顶谁倒霉。”

《欢乐》发表在《人民文学》1987年一、二期合刊上,这期合刊,刘心武写的刊首语是《更自由地煽动文学的翅膀》,这篇《欢乐》发在小说的头条。这期刊物出刊不久就出了问题,收回销毁,《欢乐》也成了“资产阶级自由化”的批判对象。当时刘心武停职检查,编辑部的许多老同志都义愤填膺。“不同立场和不同观点的人都被攻击团结在了一起”,这是余华后来写的《谁是我们共同的母亲》中的说法,余华在文章中说,莫言对事物赤裸裸的描写激怒了那些批判者,而他却因为这篇小说中的母亲形象而流下了眼泪。他说,那些拒绝或抗拒者,也许正因为莫言所塑造的母亲太真实了,“真实到了和他们生活中的母亲越来越近,而与他们虚构的母亲越来越远。他们在生活中可以接受母亲的丑陋,虚构中的母亲却一直要值得他们骄傲的。母亲这个词在汉语中是至高无上,人们都希望一个属于集体的母亲,而这个母亲作为高尚的典范,也因此背负着沉重的道义”。

《人民文学》1987年一、二期合刊造成的巨大后果,等于提前结束了我的文学编辑生涯。但莫言恣肆的创作自由却没有因此而被遏制。现在回头看,他后来的创作因素,在他80年代前期的创作中其实都已经萌芽,比如对丑陋的展示与深刻的嘲讽,用展示残酷的方式来尖锐揭示残酷的人性,再比如在天马行空般的倒错中无边的悲伤。只不过90年代以后,他把原有这些因素都重新发酵、放大了,组装成一部部鸿篇巨制。在这些长篇小说中,我自己以为,写得最好的还是《丰乳肥臀》,它绝对是一部伟大的史诗。

结尾

最后,想说说莫言与高行健。

莫言与高行健是什么关系?高行健在国内的时候,莫言不可能认识他;而他们在海外相遇的时候,高行健已经成了法国公民。

但他们确实构成了80年代文学特别需要总结、无法回避的一个话题。

应该说,80年代的文学革命,高行健起码是个最早的鼓动者。70年代末,高行健写了一本《现代小说技巧初探》的小册子,先后引发了冯骥才、李陀、刘心武、王蒙与他的通信,这就变成在80年代初的上空最早飘飞的几只“风筝”。1982年,在人艺小剧场上演的《绝对信号》显然也是文学界另一个标志性事件,这之后才有了王蒙在小说中越来越大胆的意识流试验。而这时候的莫言还在深山里,刚在河北保定地区的一个小刊物上发表了两篇习作。随后,王蒙的试验性写作终于被慢慢承认,他成为《人民文学》的主编,1983、1984年,才从北京、上海到全国各地,开始了新潮涌动。到1985年,似乎是自然的喷发与绽放,才有了文学园地真正的百花齐放。

文学繁荣、文化繁荣,需要一块足以令它们能繁殖,能骄傲地开花、结果的土壤。

改革开放、国门大开,整个80年代的文学界,以我看,可分为两个阶段。1985年前,应该说,是以王蒙为代表的所谓“重放的鲜花”——一大批“反右”平反作家与以韩少功、王安忆、阿城为代表的一大批知青作家在唱主角。值得注意的是,在阿城的《棋王》发表后,知青创作才真正走向更深刻的维度,《棋王》发表于1984年,韩少功的《爸爸爸》、王安忆的《小鲍庄》都发表于1985年。1985年之繁荣,一边是知青作家的创作出现了质变,另一边是刘索拉、莫言、马原的出现,推动了一个全新时代的开始。更大的宽容度,作家的个性选择才越来越鲜明。因为1985年的刘索拉、莫言、马原、韩少功、王安忆、李锐、何立伟、扎西达娃,自然就引出1986、1987、1988年的余华、苏童、刘震云、格非、叶兆言、北村、孙甘露,直至毕飞宇、韩东、朱文,一批批高质量作家的依次迭现。总结这个事实,你不能不感叹那个相对宽松的环境,不断哺育、激发出如此多风格迥异、个性鲜明,一茬比一茬更具活力的作家。他们在80年代远去20多年的今天,仍然共同构成着中国文学的脊梁,至今没有一个群体可能替代。

这充分说明了:文化是一种精神,它在呵护下才能被培养,在培养下才能被光大。

没有个性鲜明的作家,没有这些作家接踵摩肩的碰撞,怎会有一个生机勃勃的文化景象?而没有生机勃勃的文化景象,又哪来真正意气风发的繁荣强盛呢?(文 / 朱伟) 文学小说人民文学透明的红萝卜莫言认识爆炸红高粱王蒙