G蛋白偶联受体:感觉的一把锁

作者:曹玲 ( 布莱恩·科比尔卡 )

( 布莱恩·科比尔卡 )

2012年10月10日,美国科学家罗伯特·莱夫科维茨和布莱恩·科比尔卡因为对G蛋白偶联受体的研究而获得2012年度诺贝尔化学奖,二人将平分奖金。

他们俩是师徒关系,诺奖得主中经常出现这样的组合。上世纪80年代,科比尔卡在莱夫科维茨的实验室做博士后研究,他们都对G蛋白偶联受体的研究充满热情。这二者性格差别很大,用他们同事的话说是,科比尔卡出了名的内敛,莱夫科维茨则更加外向。诺奖委员会有个传统,在告知获奖人得奖的半夜给他们打电话做一个简短的采访。电话那头的莱夫科维茨非常兴奋,当采访者向他祝贺时,他不禁说:“谢谢,这当然是激动人心的一天。”而科比尔卡依然保持低沉并惜字如金,只说了一句“谢谢”。

山东大学医学院教授孙金鹏曾在莱夫科维茨的实验室做过博士后,他说自己的导师除了是一位伟大的科学家外,还是一位伟大的教育家,在全球培养了大概200个教授,经常会给后来的学生讲起以前的学生,比如科比尔卡。科比尔卡也称赞自己的导师是一位“极好的良师”,两人一直保持密切的联系。

业内对科比尔卡的评价是,不喜欢成为众人瞩目的焦点,因羞涩、谦逊的品质和能破解看似无法解决的蛋白质结构的才华而著称。正打算开心庆祝的莱夫科维茨说:“他实在是太害羞了……他天性如此。希望他能享受今天(得奖当天)以及接下来的一两个月,这样的场合可能会让他不舒服。”去年《自然》杂志采访科比尔卡时,他说自己面对媒体“真的非常害怕”,之所以接受采访,是因为“想确定我的实验室和同事们的贡献得到了公众的认可”。如今,他的研究得到了诺奖评委会的认可。

在化学奖获奖现场,工作人员为了给大家解释两位获诺奖的教授的研究到底是什么,使用了挪威画家蒙克的世界名画《呐喊》作道具,意为展示恐怖的感觉。还有一位专家在开始发言之前就突然大声叫一声“砰”,现场的人不禁吓了一跳。这些只是为了让人们更直接地体会到什么是感觉。

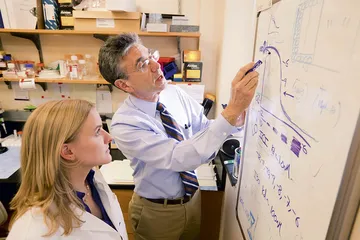

( 2011年1月28日,美国科学家罗伯特·莱夫科维茨在杜克大学给学生讲解理论知识 )

( 2011年1月28日,美国科学家罗伯特·莱夫科维茨在杜克大学给学生讲解理论知识 )

人在受到外界的刺激后,体内会做出迅速的反应,而细胞是如何感知周围环境的?每个人的身体就是一个数十亿细胞相互作用的精确校准系统,每个细胞都含有微小的受体,可让细胞感知周围环境以适应新状态。比如当我们感到惊慌失措的时候,神经信号和激素会使人的整个身体进入警戒状态,肾上腺素向血管中释放激素,很快全身的细胞都感觉到有事情要发生了,而它们感受激素的最重要方式,就是通过G蛋白偶联受体。这种受体是位于细胞表面或细胞内的特殊蛋白质,能够和特定的激素结合,并引发细胞响应。在上个世纪大部分时期里,这些聪明的受体究竟由何构成,如何工作,一直都是未知数。

40多年前,莱夫科维茨开始了这个领域的研究。1968年,他利用放射学来追踪细胞受体。那时,他还非常怀疑受体是否真的存在。他将碘同位素附着到各种激素上,借助放射学成功找到数种受体,其中一种便是肾上腺素的受体:β-肾上腺素受体。他的研究小组将这种受体从细胞壁的隐蔽处提取,并对其工作原理有了初步认识。

上世纪80年代,研究团队取得了一个重要进展。莱夫科维茨招收了一个博士后,也就是科比尔卡,他在那里待了5年,试图将编码β-肾上腺素受体的基因从浩瀚的人类基因组中分离出来。在80年代初,克隆一个基因犹如大海捞针,但科比尔卡做到了,这个基因的克隆是将他们推上诺贝尔奖得主宝座的关键。

当研究小组将受体的次序连接起来时,结果让人大吃一惊,主要出现在细胞膜中的氨基酸,有好几串显示受体在细胞膜中蜿蜒穿梭了7次,这好像是网膜紫质,这种视网膜里的测光受体可以激活G蛋白。那个时候没理由相信这些受体会看起来一模一样,尤其是当其中一个受到光线的刺激,而另一个受到激素的刺激。“这两种感受完全不同类型的刺激受体会不会是有联系的?”灵光一闪的念头使得G蛋白偶联受体家族被建立起来。当时人们所知道的类似的受体还有30多个,这些受体埋藏在细胞膜内的跨膜区域结构类似,但是暴露在细胞内和细胞外的部分千差万别。他们认识到,存在着一整个家族看起来相似的受体,而且起作用的方式也一样。

“那真是像阿基米德高呼‘找到了’的时刻。”莱夫科维茨回忆道。那时大约发现了30种G蛋白,“我们明白,天啊,它们会都像这样的,这是一个完整的家庭”。

后来,这个家族被命名为G蛋白偶联受体。G蛋白偶联受体属于膜蛋白,也就是分布在细胞膜上的蛋白。而G蛋白横跨在细胞膜上,一面可以接触细胞外的信号,另一面可以和细胞内的物质发生作用,成为细胞外信息进入细胞内的桥梁。G蛋白偶联受体能够探测激素、气味、化学神经递质,以及其他细胞外的信号,从而将信息通过激活不同类型G蛋白中的一种,从而传递到细胞内部。

2011年,科比尔卡又实现一项新突破。他和他的研究团队通过X射线晶体衍射的手段解出了β-肾上腺素受体被激素激活、向细胞发送信号时的结构。这是几十年来肾上腺皮质激素受体研究的又一重要成果,实现了许多人未能完成的任务,密苏里州大学的斯蒂芬(Stephen Sprang)说,这是一篇真正具有突破意义的文章,多年以来,我们这行里的人都在梦想得到这个结构图,因为它最终会告诉我们G蛋白偶联受体是如何发挥作用的。

有个精彩的比喻说,如果G蛋白偶联受体相当于锁,那么G蛋白相当于锁芯,光啊、味儿啊、激素啊之类的身体里外的刺激,相当于钥匙。“钥匙”(比如激素等)得过诺贝尔奖,“锁芯”也得过诺贝尔奖(1994年生理医学奖),现在“锁”也得了诺贝尔奖,真是可喜可贺。

纵观人类基因组,科学家已经发现了约1000个G蛋白偶联受体,并且数字还在一直变化中,这个数量相当于人体所有编码蛋白质基因的5%。但是这样的数量并不惊人,在几种常见的模式动物中,简单如秀丽隐杆线虫(1149种以上),复杂如小鼠(1318种以上),都拥有比人类数量更多的G蛋白偶联受体。

虽然这些微小的蛋白质看不见摸不着,但是它们与我们的日常生活息息相关,如果没有G蛋白偶联受体,人类根本无法生存。如果没有视紫质,我们将看不见光线;如果没有嗅觉受体,我们将闻不见气味;如果没有β-肾上腺素受体,我们将无法调节血糖;如果没有毒蕈碱受体,乙酰胆碱将无法将心跳速度限定在合理范围内;如果没有5-羟色胺受体,我们甚至无法感受幸福……

除此之外,很多药物需要通过G蛋白偶联受体发挥作用。一般的化合物很难穿透细胞膜这道屏障,包括各种药物。因此药物要发挥作用,必须通过与细胞表面的蛋白结合来发挥作用。这些与药物结合的蛋白质被称为药物靶点,简称药靶。

G蛋白偶联受体是与G蛋白有信号连接的一大类受体家族,是著名的药靶。很多人类疾病与G蛋白偶联受体相关,因此它是制药行业重点研究的对象。据统计,在所有现代药物中,有40%以上是以G蛋白偶联受体作为靶点的,其中著名的药物包括奥氮平、氯雷他定、雷尼替丁、替加色罗等等。关于G蛋白偶联受体的研究,对制药业还会有更大的帮助。

科比尔卡将荣誉归功于他的同事们和他实验室里的幕后英雄,他希望每个人都能在报道中看到他们的名字。之前当他被问及为什么对G蛋白偶联受体如此着迷,他想了想,挤出一个回答:“我生来就被这些蛋白迷住了。我说不清楚。我只是想知道他们是怎么回事。”后来,他又说:“我们对这些蛋白了解得越多,就越显得它们更复杂更迷人。”

(文 / 曹玲) g蛋白偶联受体蛋白偶联受体肾上腺素科普g蛋白感觉一把激素