斯坦福大学:梦想家的孵化器

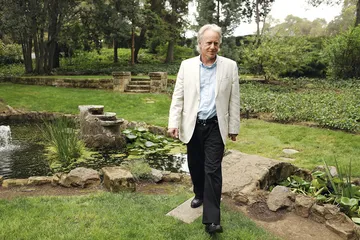

作者:陈赛 ( 史蒂夫·布兰克,硅谷很有影响力的人物,创办过8家企业,退休后常年在加州大学伯克利分校、斯坦福大学和哥伦比亚大学商学院讲授创业课程

)

( 史蒂夫·布兰克,硅谷很有影响力的人物,创办过8家企业,退休后常年在加州大学伯克利分校、斯坦福大学和哥伦比亚大学商学院讲授创业课程

)

海边的亿万富翁

开车一个多小时从帕罗奥多(Palo Alto)去Pascadero,刚好经过加州1号公路,据说这是美国最美的一条公路,可以一直开到洛杉矶。左手是青山峡谷,右手是碧海蓝天,阳光明媚,美得惊人。

史蒂夫·布兰克(Steve Blank)的家就在海边一个巨大的农场里,门口写着:小心有蛇,以及濒危生物。

来斯坦福大学之前,一位正在北京创业的工程系毕业生告诉我,对于想要创业的斯坦福学生来说,史蒂夫·布兰克就像是《星球大战》中的尤达大师。他写的书在硅谷被奉为创业圣经,你一定要去见见他。

“在中国,如果你事业失败了,意味着什么?”刚刚落座,这是布兰克老师问我的第一句话。

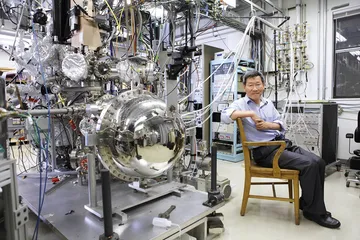

( 斯坦福大学物理系沈志勋教授,SLAC首席科学家

)

( 斯坦福大学物理系沈志勋教授,SLAC首席科学家

)

“在这里,失败的创业者,意味着有经验。投资者甚至会更青睐他们。”

史蒂夫·布兰克是俄罗斯移民,最近他刚刚知道自己可能跟列宁有亲缘关系。所以,在某种程度上,他愿意相信自己在硅谷的多次创业也有一种类似于革命者的气质。从1978年来到硅谷,他一共创办了8个企业,失败过两次。第二次创业失败,一夜之间失去3500万美元。他说,他给母亲打电话:“妈妈,我刚损失了3500万美元。”

( 斯坦福大学是一个非常国际化的大学,学生来自世界各地

)

( 斯坦福大学是一个非常国际化的大学,学生来自世界各地

)

他母亲在电话那头惊慌道:“咱们可不能回俄罗斯啊!”。

他说:“没关系,我的风险投资人刚刚给了我1200万美元,我现在要重新开始一家新的公司。”

( 工程系学生山田(Alyson Yamada),原为芭蕾舞演员,因腿伤不能再跳舞,转而报考斯坦福大学工学院,并希望发明医疗设备,帮助治疗腿伤,但最终爱上了工程,尤其是设计和制造

)

( 工程系学生山田(Alyson Yamada),原为芭蕾舞演员,因腿伤不能再跳舞,转而报考斯坦福大学工学院,并希望发明医疗设备,帮助治疗腿伤,但最终爱上了工程,尤其是设计和制造

)

那是他的最后一家公司,结果,两个投资人各自得到了10亿美元的回报。不久,他买下了Pascadero的这处农场。

“硅谷有一个很重要的特点,我们不是在这里出生,这意味着你的父母不在这里,社群不在这里,文化不在这里。它是一个黄金之地,因为你可以重新发明你自己。这里的社交系统、政治系统、金融系统都支持你的再造和冒险。这里的文化允许你失败,而且是有尊严的失败。”

( 法语与意大利语系教授罗伯特·哈里森与他的金斯哥特花园

)

( 法语与意大利语系教授罗伯特·哈里森与他的金斯哥特花园

)

从Pascadero回帕罗奥多的公路上,会经过一处地势的最高点,从那里可以俯视硅谷的全景:一道狭长的山谷从旧金山湾南端一路由西北向东南绵延到圣何塞。很难想象,50年前,这一片绵延近40英里的山谷里还种满了苹果和杏子。现在错落其间的,则是全世界最具活力的高科技公司:谷歌、苹果、英特尔、CISCO、惠普……还有无数正在某个不知名的角落里孵育着的小公司,正在埋头于实现他们所认为的“Big Idea”。它们90%都会失败,但大浪淘沙,总会有那么几个公司,有一天突然就爆炸了,这个世界的面貌因此又要有点什么变化。

在西方世界,很少有城市或者地区取得这样的成果。在某种程度,它变成宇宙的中心。就像文艺复兴时期的佛洛伦萨、19世纪的巴黎、20世纪的纽约……这个时代,如果你不曾来过硅谷,总难免有种失落感,仿佛错过了点什么,类似于时代脉搏的东西。

( 斯坦福一家的雕塑,旁边就是他们的墓冢

)

( 斯坦福一家的雕塑,旁边就是他们的墓冢

)

黄昏时分,从东部海面而来的雾气弥散在山谷之间,使这块黄金之地笼罩上了一层复杂的况味。但在山谷的心脏地带,依稀可以辨认出斯坦福大学胡佛塔高高的红顶。一位教授说,因为斯坦福大学在这个世纪的特殊地位,无论他去世界上任何一所精英大学,无论对方名声如何显著,都觉得是在拜访省城。

斯坦福大学与硅谷

从一排长达一英里的高大棕榈树中驶进来,是一片巨大的椭圆形草地(Big Oval),草地正对面是一组西班牙风情的主四合院,一种明艳的黄色,在阳光下显得明朗活泼,背后是加州粗犷的山脉。

从这个学校正门入口的气势中就很容易看出主人的性格——125年前,加州铁路大王利兰·斯坦福为了缅怀独子(小利兰·斯坦福)的早夭,出资4000万美元(相当于如今的10亿美元)和8180公顷的牧场土地,用于兴建一所“高水平的大学”,以使加州所有的孩子都可以在这里免费接受教育。

“为培养学生的个人成功和人生的直接有用性,为人类与文明促进公共福利,教授法律规制下的自由,灌输爱以及对于追求生命、自由与幸福不可剥夺的权利的尊重……”

老斯坦福在1885年写下的校训,今天读来别有一番意味深长,乍一听还以为是《独立宣言》。很少有大学会这么直白把“个人成功”、“有用”、“幸福”这种词挂在嘴上,但实用主义态度之下,又掺杂着心怀天下的理想主义气质。

老斯坦福是一个梦想家。1852年,28岁的他在东岸的律所不小心被一把火烧了,于是打起包袱到西部来冒险。他曾经做过共和党领袖、加州州长以及美国参议员,还建造了第一条横跨美国东西的铁路——美国太平洋铁路的西部路段。这段铁路要经过内华达的崇山峻岭,犹他州的无人荒漠,要在人们认为毫无可能的地方打通几十座隧道、架设几十座桥梁,还要通过印第安人的聚居地。但即使以这样的远见和魄力,若能穿越百年,站在胡佛塔俯视他当年创建的大学全景:以文理学院为核心,往西是工学院,往南是环境学院,往东是教育学院、法学院。西北是医学院,东北方向是体育学院,恐怕也会感到难以置信吧。

即使在美国,这样全面的院系设置都很罕见。而且,几乎每一个学院都在各自的学术领域十分强大。工学院固然在全美排名第一,法学院可以与耶鲁比肩,商学院的排名仅次于哈佛。很难想象,仅仅在50年前,斯坦福还只是一所普通的地区性大学,绝大部分的学生来自加州,整个大学的年度预算只有1600万美元,相当于现在的3%。

当历史学家回望过去,总是能找到一些转折点,或者十字路口,一个人或者组织,做出一个关键的决定,抓住或者没有抓住一个足以影响其未来格局的机会。1951年,斯坦福大学的工程学院院长弗雷德里克·特曼(Frederick Terman)决定创办在校园创办工业园区,将校园的土地租给当时的高科技公司使用,就被认为是这样一个瞬间。这一决定不仅奠定了硅谷的基础,也彻底改变了斯坦福大学的格局,他本人也因此被尊称为“硅谷之父”。

大多数大学都不认同教授经商,认为商业活动有悖于学术精神。但特曼却认为,赚钱是好事,在硅谷最早上市的三家科技公司,他都担任了董事局的席位。他鼓励教授和学生不仅要在斯坦福进行学术研究,更要将学术成果直接转化为商业产品,以推动整个地区的经济发展。戴维·帕卡德和比尔·休利特(惠普的两位创始人)是第一个响应特曼教授号召的,他们借了几百美元,在车库里发明了他们的第一个电子产品——声音振荡器。

50年后,斯坦福迎来了另一位“硅谷教父”——现任校长约翰·亨尼西。2000年他接任校长之职后,学校的创业气氛变得更浓。斯坦福的公共关系部门宣称,有5000个公司的起源可以追溯到斯坦福的创意、教职工或者学生。亨尼西本人恐怕也是这个世界上最有钱的校长。在一次对学生的讲座中,他直言创业精神是斯坦福大学最根本的精神气质。如果大学的知识只是停留在大学的围墙之内,而不能取得更广泛的社会影响力,就会阻碍研究者创新的动力。

在采访斯坦福物理系教授沈志勋教授时,他说:“很多人对斯坦福教授的理解,以为他们都开公司,赚很多钱,这是不对的。在这里,每个教授都在挑战科学和技术最高层次的问题,在这个过程中,很自然地出来很多东西,比如专利、技术,然后转化成公司、财富。否则大学与企业有什么区别呢?”

沈教授早年毕业于复旦大学,1989年来斯坦福大学读博士,之后留校任教,目前是SLAC(国家加速器实验室)的首席科学家,他的主要研究方向是室温超导。“我最感兴趣的一个问题叫层展效应(Emergence),就是你把几样简单的东西放在一起,它会突然展现出完全意想不到的复杂现象。比如,你如果把生命的每个元素分开来,是很无聊的,氢、氧……跟水是差不多的。但组合起来,却是这么有意思的生命,有感情,会思考。为什么世界上会出现这么奇妙的现象?”

“这个问题实在太复杂了,超导只是其中一个相对简单的问题。一旦进入原子层面,你会发现,一般的导体里有很多电子在做单独的事情,而在超导里,所有的电子都在齐心协力做同样的事情。为什么会这样?我们以前认为,这种现象只有在极低温下才可能实现,但现在发现,有可能是在高温下面实现。为什么大自然会允许这种事情发生?我们怎么样来掌握这个规律?以后怎么样用这个规律?”

“在美国,超导是一个战略的行业。室温超导不知道将来能不能做出来,但一旦做出来,它的影响就是革命性的,不会亚于硅对上个世纪的影响。”

“在大学里,就应该做一些超前的研究。在这个过程中,你会想到很多很多意想不到的东西,这个时候可能会变成技术。比如我们在寻找室温超导的过程,已经发现有一种材料、一种机制,可以产生在高温下收集太阳能的效果。这样就有可能把现在两种非常不同的太阳能技术结合起来,解决现在太阳能再往前走的一些瓶颈问题。”

“第一所伟大的美国大学”

斯坦福夫妇去世时曾留下遗嘱,任何时候都不可以卖地,所以,今天的斯坦福大学在某种程度上仍维持着当初“农场”的原貌。校园横跨6个行政区,49英里公路,4.3万多棵树。虽然校园用地日趋紧张,但2/3的土地仍然保持开放。我们来到斯坦福,正处在夏季与秋季之间的假期,偌大的校园更显得空空荡荡。走累了,随处都能遇到一处小树林,在树下的长椅上长长地睡上一觉。

哈佛大学的学生报纸《the Crimson》曾经刊登一篇文章,谈到斯坦福的崛起以及对东部常青藤大学构成的挑战。文中引用了爱德华·费斯克(Edward Fiske,《Fiske Guide to College》的作者)的观察:美国东岸大学是按照英国大学的模型建立起来的——一个自成格局的象牙塔,而斯坦福开放式的校园是向外的,它对于科技、工程的崇尚,对传统束缚的拒绝,都反映了典型的美国价值。“斯坦福是第一所伟大的美国大学。”他说。

更确切地说,这应该是西岸特有的精神气质。加州一直是狂野的西部,梦想家的乐园。来到这里的人,血液里多多少少都有点冒险的基因,不可救药的乐观。

“在这里,无论学生,还是教授都想着,怎么以最小的资源获取对于这个世界最大的影响力。”阙宗仰告诉我,“个人的力量也许很小,但你可以尽量把它放大。雅虎、Google、苹果……都是一两个人,但具备了影响了全世界的能力。这不仅是斯坦福,也是整个硅谷给人的感觉。”

半年前,28岁的阙宗仰(William Chueh)刚刚拿到加州理工大学的博士学位,就被斯坦福工学院聘为材料系的助理教授。上周,他和SLAC首席科学家沈志勋、纳米之父保罗(Paul Alivisatos)一起吃晚餐,他说“我听他们晚餐之间的谈话。他们所谈之事的远见,是我所无法想象的”。

沈志勋问了他一个很简单的问题:“William,20年后,我们要怎么处理大型的计算问题?现在做基因的计算,需要大型的电脑设备,要有几千台几万台电脑连在一起。会不会像Google一样,云端?是不是我们所有的基因实验都在云端计算?”

保罗问了另一个让他很震惊的问题:“瑞士正在做超级对撞机,寻找希格斯玻色子,那是花费几百亿欧元做的实验。William,你能不能想到一个方法,用1%的成本,在旧金山做这个实验?”

阙宗仰的研究方向是大型能源转换与储存。“世界上一共有三种能源:太阳能、化学能、电能。除了核能之外,太阳是唯一能解决地球能源问题的。太阳一天的能量就能供地球用一年,问题在于没办法储存。电池的价格、能量密度太低,支持一辆车也许可以,但一个家庭、一个办公室,甚至一个城市怎么办?”

他们的想法就是先把太阳能转化成化学能量,比如氢、甲烷、乙醇、丙烷,可以大规模储存和运输,比如在撒哈拉沙漠把太阳能存成化学能,然后运到芝加哥,或者东京。但就日常使用而言,化学能量还是得转换成电能,所以他们要研发燃料电池,能很高效率地把化学能再变回电能。“我们希望做的比引擎还要小,但就像一个黑盒子的发电厂。进来是乙醇,出来是电,里面的运作决定了效率和污染程度。”

“如果你要影响全球规模的能源转换,不能只是一个手机一个手机地解决,而是一个社区,一个城市,一个国家的转换。所以我们想研究的,是大型的能源转换的东西,不是一瓦两瓦,而是兆瓦。”

“我们的研究90%是要失败了,但一旦成功了,就必须具有影响全球的能力。”

“如果你问一个问题:你想要影响什么?在加州理工,你得到的答案也许会是:我想影响物理、数学或者化学。但在斯坦福,最有野心的回答是:我想要影响人类。”

工程师与创业家

工程师对这个世界有一种特殊的关怀,他们喜欢创造一些有用的东西,帮助这个世界解决一些具体问题。在这一点上,他们与创业者在精神上或许有着某种天然的契合。当一个人谈到他为什么要创业时,背后的动机往往与某个问题有关,一个让他感到不爽的问题,就像身体某处痒痒一样,必须除之而后快。解决这些问题未必是多么巨大的进步,但它的确让这个世界变得更好。

在斯坦福,关于一个工程师能做什么,定义一向与别处不同。硅谷最好的高科技公司几乎都是由目光远大的工程师创办的,工学院几乎所有的教学楼上都顶着这么一位工程师的名字:盖茨、保罗·艾伦、比尔·休利特、杨致远、黄俊生……Google的算法是在计算机科学系几百米之外的实验室里写出来的,Yahoo的第一台服务器就在工学院的教学大厅里摆着。在各种课堂和讲座里,苹果公司的设计师会亲自过来跟他们谈iPhone的设计,马克·扎克伯格给他们讲当年自己是怎么为Facebook编程的。英特尔的创始人安迪·葛洛夫(Andy Grove)、思科的前任CEO约翰·莫格里奇(John Morgridge)都在斯坦福任教多年。就在今年春季,PayPal的联合创始人彼得·泰尔(Peter Thiel)在计算机科学系新开了一门创业启蒙课。所以,在这里,一旦你有一个好的想法,总是被导向“我们能不能开个公司,做点有用的东西出来?”

校园西边的沙山路(Sandhill Road)则是风险资本扎堆的地方,号称西部华尔街,吸收了全世界28%的风险资本。作为斯坦福的学生,在大学两英里以内,随时可以找到风险投资公司为你服务。“传统资本只看中有既定盈利模式的生意,而风险资本更愿意走向新的未经证明的想法。”彼得·温德尔(Peter Wendell)教授这样告诉我。他是美国席拉创投公司(Sierra Ventures)的创始人,这家公司成功投资过200多个公司,投资额超过15亿美元。

彼得·温德尔在斯坦福商学院兼职讲授“企业家精神与风险资本”已经21年了。与他一起讲课的还有Google的主席埃里克·施密特与Google前市场沟通部总监雷蒙德·纳斯尔。他有70个学生,每两三个人组成一组,每一组都有一个硅谷的风险投资人做顾问。“我的学生绝大部分是来学创业的,他们想知道怎么从风投那里拿到钱。”他说。

“如果有人想从外面带一个想法来硅谷,找这里的工程师帮他们实现,是挺可笑的想法。”电子工程系的研究生宋煌告诉我,“投资人首先看重的,一定是你这个团队实现技术的能力。而且,斯坦福的工程师,多多少少都有点自己的创业头脑。”

工学院的现任院长詹姆斯·普拉默(James Plummer)曾经提出,斯坦福要培养“T型工程师”。所谓“T型工程师”,是指在深厚的工程与技术知识的根基之上,再加上一系列对学生们未来事业可能至关重要的“软技能”——创新、创造力、创业精神。

1998年,斯坦福技术风险课程(Stanford Technology Venture Program,STVP)的设立就是为了培养这样的“软技能”。创始人是一位叫汤姆·拜尔(Tom Byer)的教授,他在硅谷闯荡多年后回到学校任教,用自己多年的创业经验设计了一套课程。他的信念是,一个工学院的学生,无论将来要自己创业,还是在公司里打工,都需要具备一种批判性思考、商业分析和建立团队的技巧,以应对从实验室到市场的身份转换。STVP后来逐渐发展成整个大学的创业中心,每年招收1000多个学生。

STVP的执行人蒂娜·西利格(Tina Seelig)女士曾经给学生出过一道题目:如何用5美元赚到最多的钱?

学生们想出的最有创意的一种解决方案是,把自己的课堂演示时间卖给了一家硅谷公司,这家公司用这段时间来招聘。他们甚至没花掉5美元。

“我所做的,就是给学生们问题。让他们从一个非常小的问题开始,然后慢慢变大,直到他们能自如地面对这些问题,并从各种可能性的角度来审视它们。我希望他们明白,每一个问题都是一个机会,问题越大,机会越大,这就是创业者最本质的思维方式。”

金钱与理想

“如果你告诉很多人,你有一个可以改变世界的想法,大部分人会告诉你,这是个坏主意。大部分时候,他们是对的。因为大部分你认为能改变世界的想法,并不会改变世界,理由有很多。但有时候,它们的确会改变世界。所以,如果你真的想鼓励人们做一些能改变世界的事情,你怎么做?”在斯坦福工学院的盖茨楼采访电子工程系的系主任马克·赫洛维茨时,他突然冒出这样一个问题。

“你要做的是,告诉他这是一个有趣的想法,去找一些相信你的人,你们能找到钱,那就去试试吧。这中间并没有什么很深的哲学,而是一种理解,理解技术很重要,理解激情很重要,还有宽容失败的意愿。就算失败,也没有关系。”

刚到帕罗奥多那天,李萌带着我们去逛大学路。大学路是帕罗奥多的市中心,这条路直接通往斯坦福大学,也是整个硅谷的发射台。中午时分,顶着金光灿灿的加州阳光穿越这条街,几乎每一家咖啡馆都人满为患,人字拖、牛仔裤、套头衫在这里都是公认合乎时宜的穿着。李萌一路详加指点,这个咖啡馆里可以遇到拉里·佩奇,那个咖啡馆是彼得·泰尔的最爱……

据说美国最有野心的年轻人通常会去四个城市:纽约、华盛顿、洛杉矶、帕罗奥多。在金融危机的泥潭中,前三个城市仿佛气数已尽,只有帕罗奥多这个小镇仍然吸引那些有着远大梦想的年轻人。对他们来说,创业是获得金钱与自由,也是改变世界最理所当然的一种方式。

李萌就是从纽约来到帕罗奥多寻梦的设计师。她正在开发一个能捕捉虚拟空间记忆的手机APP。她说,随着人们的生活越来越多地转移到虚拟空间,应该有一种工具能帮助人们把这些空间里的重要记忆捕捉下来。

在她的引荐下,我们还认识了马特和亚历克斯,一个是斯坦福设计系的毕业生,一个是MIT工程系的毕业生,简直是黄金组合。他们一个住在旧金山,一个住在山景城,每天在中间的帕罗奥多会合。他们的小公司正在大学路附近一个叫Dogpatch Lab的孵化器里孵化。这个孵化器虽小,但曾经走出过Instagram。Instagram的创始人也是两位斯坦福的毕业生,一个好点子在一两年甚至几个月里就造就一家数十亿美元的大公司,这种故事在这条街道上没少发生。

与他们的学长一样,马特和亚历克斯也在设计手机APP,叫Simpleprint,能将手机里的照片快速制作成相册。马特曾经花很多时间在养老院里,他觉得这样的工具能够帮助老人维系与子孙辈的情感。凌乱的工作桌上摆着他们的创业圣经——《精益创业:今天的创业者如何持续创新,创造极度成功的生意》,作者叫艾瑞克·莱斯(Eric Ries),是史蒂夫·布兰克的学生。据说书中介绍的是美国硅谷最新流行的一种创业方法:迅速发布一款产品,不断测试用户的反应,并不断调整。对马特来说,这与他在斯坦福d.school学到的基本原则不谋而合:找到需求,然后快速prototyping,不断调整,不断从错误中学习,非常有实验性。

一个奇怪的现象是,没有人提到钱的问题,仿佛在这个新时代的淘金之地,金钱反而是一个无关紧要的元素。

“在硅谷,赚钱与改变世界之间是一条非常微妙的界限。”斯坦福商学院的一位校友克里斯·拉森(Chris Larsen)告诉我:“你不能在任何一端走得太远。离钱太远,你得不到最好的投资人、最好的工程师,他们都想知道自己的股票能值多少钱;向赚钱靠得太近,你失去激荡人心的魅力。比如你参加一个派对,有人问你在做什么?你说我想赚很多钱,对话就此结束。但是,硅谷好的一面是,一旦有了钱的动机做基础,你就不必太管它了,可以全身心投入‘改变世界’的那部分。因为你有一种信任感,只要你真的做一些很革命性的事情,钱一定就在那里,而且多到你无法想象。不像在纽约,钱、市场、合约是你唯一考虑的问题。”

克里斯·拉森是Eloan与Prosper.com的创始人。这两个公司都是直接针对银行系统的:Elone消灭了贷款中间人,使贷款交易的过程透明化,你能在网上看到一切交易过程,明码标价。Prosper再往前走一点,钱不再来自银行,而是直接来自个人。

“我买第一套房子的时候,就知道自己被银行绑架了。我希望通过技术改变银行和华尔街。但不能直接攻击,因为他们太强大了,但有了技术作为核心,我们就可以绕道而行,从根本上改变他们的商业模式。”

我问他,创业的乐趣到底是什么?

他说:“就像做一个美国人应该做的事情。创业是美国人的理想,你创造就业,改变经济,给你的投资人赚很多钱,是非常自豪的事情。”

21世纪,一个完整的人意味着什么?

“在斯坦福,人文教授常常面临一种特殊的压力,要为我们这个领域的研究进行辩护,比如文学在这个时代的价值是什么?在美国其他大学,比如哈佛、耶鲁,这是自古以来的传统,是不证自明的。当然,我相信这是一种很好的挑战。”在金斯科特花园里,法语与意大利语系教授罗伯特·哈里森这样对我说。

在一本《花园:论人之为人》的书中,他曾经这样描述金斯科特花园:“问及这处花园,几乎无人知晓它的存在,校园书店里各式各样关于斯坦福大学历史与建筑的书籍对它也均未提及,它仿佛并不存在。可是一朝步入园中,你便会感到自己走进了这所学府默默脉动的心脏,一切都以某种方式由此生发传播开去。”

花园是一个很好的隐喻。斯坦福的文理学院位于主四合院,在地理位置上恰恰处于大学的心脏位置。但因为工学院太有名了,以至于人们总是忘记这所大学在本质上是一所Liberal Art的大学。liberal art一词不好翻译,大致意思上与素质教育比较接近,其目的是传授基本的知识,培养学生的理性思考和认知能力,以训练“完整的人”。

在斯坦福大学追问一个“完整的人”意味着什么,21世纪的素质教育应该是什么样的,有着特殊的意义。毕竟,这里离硅谷太近了,Facebook就在校园边上,Google在6英里之外,这些公司发明的技术,正不断加剧两种文化之间的割裂感。“大部分大学,只有一种知识的概念,即科学知识,关于物的知识,无论是关于物理、化学、社会。但这个世界还有另外一种知识,关于自我的知识。这种知识丰富一个人的心智,锻炼他的想象力。如果这两种知识不能结合起来,我想教育是盲目的。”哈里森教授说。

传播系副教授弗莱德·特纳(Fred Turner)在文理学院主持一个叫“科学、技术与社会”(Science,Technology and Society Program,STS)的跨学科课程项目,就是为了弥补两种文化的裂痕。STS开始于1971年,是对当时越南战争的一种反思。当时,美国人对于技术有一种弥漫性的恐惧,觉得技术本身是错误的,是技术把我们导向了战争,所以这个课程的设置是为了训练学生对技术有更强的批判性与分析力。但今天,学生要训练的,不仅是批判的能力,而且是对技术进行再设计的能力。文科专业学生要具备的“技术素养”,不仅包括了解科学知识,还要掌握科学与工程研究的方法论。而理科与工科专业的学生则要具备传播、历史和人类学的知识,以及书写的能力。这些课程还强调与科学进程相关的道德与价值问题。

特纳教授写过一本《从反主流文化到网络文化》的书,书中的主人公斯图尔特·布兰德(Stuart Brand),在他看来,就是一位典型的斯坦福人。他非常有创造力,高度网络化,并且心怀天下,三次将所有的财产都捐出来,用于他认为能改变世界的一些事情上。

关于斯图尔特·布兰德一代与这一代斯坦福学生在精神气质上的差异,特纳教授的观察是,“这一代学生不再以传统的激进方式参与社会,他们不像布兰德们那样穿奇装异服,走上街头抗议,在公社里混居。但这并不代表他们不关心世界,只是他们意识到,更有效的改造世界的方式,不是通过正面攻击它,而是在内部网络中制造变化,而技术是他们最强大的武器。他唯一担心的是,这一代学生们可能会太过于相信工业是社会变革的主要力量。你毕业的时候创办或者加入一家公司,希望由此改变世界,但很可能五年十年以后,你想做的,只是改变了一点点公司而已。”

“斯坦福的学生在政治上非常活跃,但不是党派政治,他们来自世界各地,也愿意到世界各地去工作。他们更像世界公民,愿意思考一些超越国界的问题,试图在一些能产生重大影响的领域成为领袖。我有一个本科生,今年20岁,正在欧洲采访各国负责制定互联网政策的官员,希望了解互联网政策的未来方向。他从系里申请了一笔5000美元的资金就独自跑去欧洲,自己联系那些官员,而几乎所有的官员都接受了他的采访。这是非常斯坦福学生做的事情。”

另一位让他深感自豪的学生叫夏米恩·奥贝德-奇诺伊(Shamin Obayid-Chinoy),是一位来自巴基斯坦的女性,今年刚30岁,已经拍摄了13部纪录片,其中一部《拯救容颜》拿了今年的奥斯卡最佳纪录短片奖,讲述巴基斯坦妇女被丈夫以硫酸毁容的惨况,从而引发了全世界对于妇女受虐问题的关注。她是典型的斯坦福学生:专注、精力充沛、才华横溢,对弱势群体充满同情。

“斯坦福是一个很复杂的地方,它有很多的倾向性,创业固然是其中的一种,但决不是它的全部。”特纳告诉我,“我们不能只是造iPhone啊。”

Weavely街上就是乔布斯的故居。门外的地上有一个咬了一口的苹果,大院子里有两棵苹果树,地上静静地落满了苹果。我们想拍张照,却被一个便衣警察拦住了。后来才知道,乔布斯家不久前遭窃,小偷偷了几台笔记本电脑。

乔布斯无疑在硅谷留下了一道长长的阴影。虽然他不是毕业于斯坦福,但是他在斯坦福大学的那次演讲却对当代年轻人产生了极为深远的影响。阿尔文·谢(Alvin Tse),斯坦福工学院的一位毕业生告诉我,他刚到斯坦福的第一年,在大学路上偶遇乔布斯,虽然没有说上一句话,但那次偶遇对他来说意义重大——他第一次意识到,原来世界那么小,仿佛伸手就能抓到。后来他成了斯坦福最大的本科生创业社团BASES的主席,并创办了两家公司。

“很多学生想做乔布斯,但乔布斯的特别之处不在于他的计算或者工程能力,而是他的好奇心,以及从不同学科吸取智力资源的能力。这种能力才是一所大学应该着力培养的素质。”纪录片系教授克里斯汀·塞缪尔森说。

悲伤天使

在旅程的最后一天,我们去了悲伤天使的雕像,那是小利兰·斯坦福最初安葬的地方。罗伯特·哈里森教授告诉我,这所大学最初的建立是因为一个15岁男孩的早夭,父母不希望他的死亡如此空虚,他相信这种悼念的特质至今仍存留在大学的潜意识里。

悲伤天使静静地跪在一片小树林里,低头哭泣,十指纤长。夕阳西下,四周非常安静,只有一个老妇人在不远处画画。

“父亲,别说没有什么值得你为它活着的。有很多事情值得你活着。为人类活着吧。”

按照校史的记载,这是当时老斯坦福在梦中听到病重的儿子告诉他的话,醒来时发现他已死去。(文 / 陈赛) 梦想家斯坦福大学孵化器