文明的探路者——中华文明起源研究的先行者

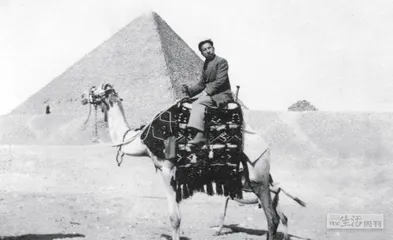

作者:常怀颖 安特生(1874~1960),本名约翰·贡纳尔·安德松,安特生是他的中文名字。1914年,作为地质学家的他,被当时的北洋政府农商部特聘为矿政顾问,来到中国协助找矿。初来中国之际,他的运气似乎不错,很快为中方找到一处大铁矿。但很快,北洋政府似乎不知道该怎样利用安特生的地质学特长,顾而不问的事情开始出现。在丁文江的帮助下,安特生转到地质调查所“发挥余热”。不料想,安特生在这里完成了他由地质学家向古生物学家再到考古学家的转型,并成为开启中国考古发掘的先行者。1918年,他发现了周口店中国猿人化石地点,并率先发掘了周口店第六地点(当时叫鸡骨山)。正是基于他的工作,才有了后来北京猿人和周口店的一系列的惊人探索。

安特生(1874~1960),本名约翰·贡纳尔·安德松,安特生是他的中文名字。1914年,作为地质学家的他,被当时的北洋政府农商部特聘为矿政顾问,来到中国协助找矿。初来中国之际,他的运气似乎不错,很快为中方找到一处大铁矿。但很快,北洋政府似乎不知道该怎样利用安特生的地质学特长,顾而不问的事情开始出现。在丁文江的帮助下,安特生转到地质调查所“发挥余热”。不料想,安特生在这里完成了他由地质学家向古生物学家再到考古学家的转型,并成为开启中国考古发掘的先行者。1918年,他发现了周口店中国猿人化石地点,并率先发掘了周口店第六地点(当时叫鸡骨山)。正是基于他的工作,才有了后来北京猿人和周口店的一系列的惊人探索。

1921年,他发掘了仰韶遗址,更是结束了“中国无石器时代”的历史,开启了中国考古学的序幕。为了检验仰韶文化西来的假说,他深入甘青地区,希望找出中西文化交流的通道与方式,并且根据类型学原则,将甘肃新石器时代到青铜时代遗存划分为六期。虽然他提出的六期说被后来的事实证明有误,仰韶文化西来假说更是错误,但安特生在探索中国史前文化方面确有开创之功。

安特生在中国的成就引起了瑞典皇室的重视,并且专门为他修建了一座远东博物馆,用来收藏他从中国和远东其他国家带回瑞典的文物和化石标本。可以说,他的后半生完全献给了这些中国史前文物的研究。他实际上是中国文明史探索道路上的开路人,正是由于他的开创性工作,才使得中国的文明史探索跳出了文献的拘囿,进入了一片新天地。

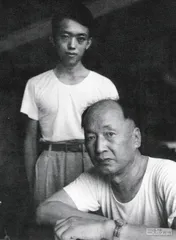

李济(1896~1979),字济之,是中国现代考古学之父。1920年在美国哈佛大学获博士学位后回国进行人类学研究。然而,命运的阴差阳错使他放下了体质人类学的探索,转而开始了考古学的研究。1925年,李济与地质所的袁复礼在清华校长曹云祥的帮助下,前往山西调查。由于两人都没有实际的田野调查经验,主要的方法就是在文献记载的古帝王之居和传说之地进行调查,袁复礼甚至和李济打赌说“如果能在这里找到新石器文化遗址的话,我绝不相信”。3月24日,在寻访大禹陵的途中,他们发现了西阴村。这一发现引起了北京学术界的高度重视,次年清华与美国弗利尔艺术馆协商发掘西阴村。对于发掘的动机,李济明确说“这文化的来源以及它与中国历史期间中国文化的关系是我们最要知道的”。

李济(1896~1979),字济之,是中国现代考古学之父。1920年在美国哈佛大学获博士学位后回国进行人类学研究。然而,命运的阴差阳错使他放下了体质人类学的探索,转而开始了考古学的研究。1925年,李济与地质所的袁复礼在清华校长曹云祥的帮助下,前往山西调查。由于两人都没有实际的田野调查经验,主要的方法就是在文献记载的古帝王之居和传说之地进行调查,袁复礼甚至和李济打赌说“如果能在这里找到新石器文化遗址的话,我绝不相信”。3月24日,在寻访大禹陵的途中,他们发现了西阴村。这一发现引起了北京学术界的高度重视,次年清华与美国弗利尔艺术馆协商发掘西阴村。对于发掘的动机,李济明确说“这文化的来源以及它与中国历史期间中国文化的关系是我们最要知道的”。

西阴村的发掘,为李济的考古生涯开了先河。接着他将全部的工作重心放在商代晚期都城殷墟的大规模发掘与整理上去。选择安阳作为突破口,是傅斯年学术思路使然,他说“历史语言研究所经过非常审慎的考虑”去发掘安阳,是因为安阳是明确的殷商旧都,学者们认为,小屯所代表的殷商文化应该另有来源。通过安阳商代遗存的发掘,由已知推及未知,是可以探寻仰韶文化,乃至中国文明的来源的。这一方法,对李济而言也是完全赞同的。

在当时,安特生提出的仰韶西来说无疑在国际学术界都占据着主流学说地位。在城子崖发掘之后,李济欣喜地认为这为安阳的商文化找到了直接的源头,而且在一定程度上,证明中国的史前文化自有源头,与西方无关。在那时,中国史前文化的东西二元起源,是李济所认可的观点。

1949年以后的他去了台湾,终其一生奉献给了安阳的发掘与材料整理公布,但直到晚年,彩陶的分布、彩陶与黑陶的关系仍然是他心头不能释怀的课题。1949年以后,大陆考古新材料层出不穷,通过对这些新材料的研究,他否定了仰韶文化西来说,似乎在某种程度上已经意识到中华文明存在多地起源多元一体的现象了。

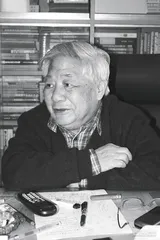

夏鼐(1910~1985),字作铭,是新中国考古工作的实际掌门人和组织者,也是中国现代考古学走向科学、规范道路的奠基人之一。无论是学术能力还是行政能力,夏鼐无疑都是可以用“天才”二字来形容的。1934年清华大学历史系毕业后,负笈英伦读取博士学位。回国后的夏鼐在中央博物院筹备处任专门委员。1943~1949年在中央研究院历史语言研究所任副研究员、研究员。1947年初夏,傅斯年赴美治病,他把史语所的所务交给了年轻的夏鼐主持,夏鼐将异常棘手的第一次中研院院士选举处理得妥妥当当,展现出非凡的领导才能。

夏鼐(1910~1985),字作铭,是新中国考古工作的实际掌门人和组织者,也是中国现代考古学走向科学、规范道路的奠基人之一。无论是学术能力还是行政能力,夏鼐无疑都是可以用“天才”二字来形容的。1934年清华大学历史系毕业后,负笈英伦读取博士学位。回国后的夏鼐在中央博物院筹备处任专门委员。1943~1949年在中央研究院历史语言研究所任副研究员、研究员。1947年初夏,傅斯年赴美治病,他把史语所的所务交给了年轻的夏鼐主持,夏鼐将异常棘手的第一次中研院院士选举处理得妥妥当当,展现出非凡的领导才能。

上世纪80年代,中国考古学界对夏商时期的历史文化已经有了相当深度的认识,对史前文化也有了深入了解。于是,夏鼐开始思索中国文明起源的问题。1982年访问日本期间,夏鼐应NHK电台之邀就中国文明的问题发表了演讲。回国之后,他很快写就了一本《中国文明的起源》。他提出,中国文明起源的问题只能通过考古学来解决。他强调这个问题的意义是“传播论派和独立进化论派的论争的交锋点”。他的讨论与多数人的归纳法不同,率先明确了文明的基本概念,然后由已知的考古现象上溯探讨中国文明的渊源。可以说,夏鼐是1949年之后明确将文明起源研究纳入考古研究的第一人。经过他的提倡,中国文明起源问题已经成为学术界最为重大的课题之一。

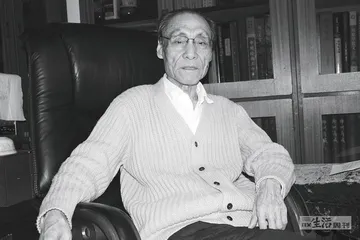

苏秉琦(1909~1997),与同时代的其他著名考古学家不同,他没有显赫的海外求学经历,在北平师范大学历史系毕业后,就一直留在北京研究院工作。在抗战期间至抗战以后长期在关中地区进行考古工作。可以说,他是一个从实践中成长起来的考古学家。由于这样的背景,他并不喜欢从概念到概念,而常常是“单刀直入地从实际现象中抽象出规律性的认识”。

苏秉琦(1909~1997),与同时代的其他著名考古学家不同,他没有显赫的海外求学经历,在北平师范大学历史系毕业后,就一直留在北京研究院工作。在抗战期间至抗战以后长期在关中地区进行考古工作。可以说,他是一个从实践中成长起来的考古学家。由于这样的背景,他并不喜欢从概念到概念,而常常是“单刀直入地从实际现象中抽象出规律性的认识”。

1949年以后,他供职中国社科院考古研究所(曾为中科院考古所),同时兼任北京大学历史系考古教研室主任,为中国考古学教育和队伍建设殚精竭虑,可以说,1949年以后成长起来的第一代与第二代考古工作者,莫不与他的培养有关。上个世纪七八十年代之交,苏秉琦将中国大地上的史前文化概括出六个文化区,提出了“区系类型学说”。这个学说认为中国古代文化是分区的,每个区有自己的传统。而文化演进不是一条线进行的,是多元的,或者是满天星斗式的。今天回头看,这个学说有两个作用。其一,是指导各地考古学家、机构,继续沿着这个思路完善本地区的考古文化年表,建立尽量丰富的文化谱系。第二,考古学文化面貌如此复杂多样,也就暗示了背后的人群和社会也可能是不同的。考古学进一步的任务就是要搞清楚不同地区、不同文化面貌背后的社会是怎么回事,了解它们背后各自的社会形态与发展状况。

当良渚等一些重大发现之后,苏秉琦又进一步提出古文化(原始文化)、古城(城乡最初分化意义上的城镇)、古国(高于部落的、稳定的、独立的政治实体)这三个阶段,是文明起源的逻辑的、历史的过程;他将这个过程升华为文明起源的古国、方国、帝国三部曲和北方原生、中原次生、北方草原续生三种国家形成模式。他的看法实际上隐含了对整个中国历史过程的深刻理解,也将中国考古学从物质文化史研究引导向古代社会的研究。

张光直(1931~2001),作为台湾著名新文学运动领袖人物张我军的哲嗣,却选择了人类学和考古学作为终身志业。1954年在台湾大学毕业后,遵从李济的建议,去哈佛大学攻读人类学博士学位,积极投身于美国新考古学理论体系的构建,在聚落考古方法研究上取得了令人瞩目的成就。学成后他一直留在美国,先在耶鲁大学任教17年,之后回哈佛大学任教,并任北京大学兼职教授,从事人类学和考古学的教学和研究工作,这一经历不仅使他本人桃李天下,也使他成为中国与世界学术交流的桥梁。

张光直(1931~2001),作为台湾著名新文学运动领袖人物张我军的哲嗣,却选择了人类学和考古学作为终身志业。1954年在台湾大学毕业后,遵从李济的建议,去哈佛大学攻读人类学博士学位,积极投身于美国新考古学理论体系的构建,在聚落考古方法研究上取得了令人瞩目的成就。学成后他一直留在美国,先在耶鲁大学任教17年,之后回哈佛大学任教,并任北京大学兼职教授,从事人类学和考古学的教学和研究工作,这一经历不仅使他本人桃李天下,也使他成为中国与世界学术交流的桥梁。

中年以后,他开始系统地思考中国文明的起源问题。他认为,考古学角度反映出的物质财富累积与集中主要是靠政治程序达成的;而以巫师沟通人鬼为主要特征的萨满教,在中国文明尤其是国家政治权力形成的过程中起到了举足轻重的作用。张光直提出了“交互作用圈”概念,认为中国文明起源进程肇始于龙山时代,完成于夏、商、周三代,其间各区域文化交往频繁,促进了文化和社会的变化,导致交互文化圈向国家、城市、文明的过渡。他将新石器时代文化分成八个相互作用圈,以此来解释中国古代文化形成的过程是多元一体的格局,这个观点与苏秉琦的“满天星斗”学说可谓不谋而合。晚年的他又进一步提出了中国文明的“连续与断裂”学说,认为从仰韶到龙山到夏、商、周三代,中国文明是一个阶段一个阶段地跃进的,在考古学上的表现是阶级分化、战争、防御工事、宫殿建筑、殉人与人牲等政治权力集中的表现。而中国考古学上所表现的文明动力是政治与财富的结合。

张忠培(1934~ ),作为第一批北京大学考古专业的本科生,张忠培从学生时代就接触到了中国文明的起源问题。他本科时代的田野考古实习是在著名的半坡遗址度过的。半坡遗址的村落房屋、环壕、公共空间的发现,促使所有参加发掘的人都在思考半坡的社会组织结构问题。1957年,作为副博士(当时学习苏联学制,研究生都称为副博士)的他,主持了陕西华县元君庙与泉户村遗址的发掘。元君庙仰韶时代氏族墓地的发掘使得张忠培开始认真思考氏族部落阶段家庭组织结构,从这里开始,张忠培开始逐渐形成了自己从家庭组织结构的变化、社会阶层的分化角度去思考文明起源路线的学术思路。

张忠培(1934~ ),作为第一批北京大学考古专业的本科生,张忠培从学生时代就接触到了中国文明的起源问题。他本科时代的田野考古实习是在著名的半坡遗址度过的。半坡遗址的村落房屋、环壕、公共空间的发现,促使所有参加发掘的人都在思考半坡的社会组织结构问题。1957年,作为副博士(当时学习苏联学制,研究生都称为副博士)的他,主持了陕西华县元君庙与泉户村遗址的发掘。元君庙仰韶时代氏族墓地的发掘使得张忠培开始认真思考氏族部落阶段家庭组织结构,从这里开始,张忠培开始逐渐形成了自己从家庭组织结构的变化、社会阶层的分化角度去思考文明起源路线的学术思路。

上世纪80年代以后,伴随着各地考古新发现的涌现,张忠培积极投身于苏秉琦区系类型学说的实践与各地考古学文化谱系的构建。通过牛河梁、大汶口文化、屈家岭与石家河文化、良渚文化的新发现研究,他认为黄河、长江中下游、燕山南北与西辽河流域差不多都在同时跨入了文明的门槛,各地自有起源的路径,当时社会并无绝对的中心可言。侧重于家庭与社会组织结构分析的他,发现处于文明阶段的社会中单偶制的家庭更多,父权家庭已经成为各地的基层社会单位;阶层的分化已经十分明显,贵族已控制了氏族,劳动与社会分工已经在家庭层面展开;聚落随之也发生了分化,出现了城乡分野;祀与戎已经发展为神权和王权。

严文明(1932~ ),同样作为北京大学培养的第一批本科生,走上文明起源研究的起点,也是在学生时代的实习工地。1957年,作为“大三”本科生的他,参加了北京大学组织的第一次田野教学实习。这次实习的地点在河北邯郸的涧沟与龟台寺遗址。严文明亲自清理的探方地层和灰坑中,发现了龙山时代剥头皮的现象和用头骨制作头盖杯。多年后,严文明还专门撰文去讨论这个现象,并对这种暴力现象背后的社会问题进行了深入的思索。

严文明(1932~ ),同样作为北京大学培养的第一批本科生,走上文明起源研究的起点,也是在学生时代的实习工地。1957年,作为“大三”本科生的他,参加了北京大学组织的第一次田野教学实习。这次实习的地点在河北邯郸的涧沟与龟台寺遗址。严文明亲自清理的探方地层和灰坑中,发现了龙山时代剥头皮的现象和用头骨制作头盖杯。多年后,严文明还专门撰文去讨论这个现象,并对这种暴力现象背后的社会问题进行了深入的思索。

随后的50年中,已经留校任教的严文明将全国新石器时代的考古遗存几乎都进行过排比与摩挲。他的教学、实践与研究,在区系类型学说的基础上,通过系统研究仰韶文化,用更为宏观的视角从全国范围考察仰韶文化在各地的异同,在此基础上提出了文化的多元一体现象。同时,他率先在中国以聚落考古的视角进行复原社会的研究。这一研究的成果之一,就是这些年学术界在他的引领下,通过聚落考古和通过宏观视角,从多元一体角度探索中国文明形成的过程。

严文明进一步提出,满天星斗的文化分布中存在一种向心的、“重叠花瓣”式的结构;越靠近花瓣中心的文化,文化发展的程度会越高。而“处在花芯的中原文化占尽地缘优势,成为带动周边文化发展的核心”。对于在冲突和整合推动下,中原地区成为文明要素辐辏之地,并最终率先进入了国家阶段的原因,严文明从原始社会生业模式、古环境和地理单元角度给出了深刻的解释。他把这个现象和趋势高度概括为“多元一体”。这一观点一经提出,迅速成为学术界的共识,并成为后来研究的新起点。

李伯谦(1937~ ),在1961年从北京大学考古专业毕业后,研究重心在于构建青铜时代考古学文化的结构体系,对区系类型学说怎样运用于早期国家阶段,进行了大量卓有成效的探索。从上世纪80年代开始,他对全国范围内的青铜时代考古学文化的格局进行了较为全面的梳理,构建了夏、商、周三代王朝的空间分布格局。这一研究自然引申出,青铜时代的文化分布格局的来源在哪里?进入国家阶段后,王权与神权是否对考古学文化的格局分布有影响?

李伯谦(1937~ ),在1961年从北京大学考古专业毕业后,研究重心在于构建青铜时代考古学文化的结构体系,对区系类型学说怎样运用于早期国家阶段,进行了大量卓有成效的探索。从上世纪80年代开始,他对全国范围内的青铜时代考古学文化的格局进行了较为全面的梳理,构建了夏、商、周三代王朝的空间分布格局。这一研究自然引申出,青铜时代的文化分布格局的来源在哪里?进入国家阶段后,王权与神权是否对考古学文化的格局分布有影响?

在漫长而艰难的探索中,李伯谦提出了中国文明的演进有三个阶段两种模式,认为酋邦、王国、帝国是中国古代文明演进的三个主要阶段,在他看来,突出神权还是突出军权-王权,则是不同的两种文明模式。前者以红山、良渚为代表,体现出神权大于军权-王权的态势,神权支配一切,这是古国阶段的特征。王国是指王权国家,国家的主宰是通过战争涌现出来的军事首领,是军权与王权集于一身的人。他提出,广布于中原地区的仰韶文化及其后继的河南龙山文化、二里头文化、商周文化因遵循突出王权的发展道路,从而保证了社会的持续发展和文明的延续,成为中华大地上绵延不绝的核心文化,而避免了像红山文化和良渚文化那样,因突出神权、崇尚祭祀造成社会财富巨大浪费而过早夭折。随着历史的演进,神权不断衰落,最后让渡于王权。在这个阶段,除了凌驾于社会之上的权力,也开始产生维护、实行这些权力的制度,形成了真正意义上的国家。夏、商、周都可以说是这类性质的王权国家。帝国是指秦始皇统一中国后建立的中央集权制国家。 王权李济考古华夏文明先行者严文明中华文明起源炎黄文化