良渚:巫政之国的兴衰

作者:李伟

很长时期以来,史前时代的长江三角洲被视为蛮荒之地。人们还不敢相信在没有金属工具的新石器时代,人类已经大量制造和使用玉器,因而偶尔出土的史前玉器,常常被归到周汉时代,或被弃之石器堆中。

对这一区域的真正认识,经历了大半个世纪之久。直到20世纪80年代中后期,尤其是最近10余年的深入发掘,一个公元前3300~前2300年的史前文明展现出辉煌的面貌。众多证据表明,良渚文化已经进入到早期国家的行列。

良渚文化是东亚大陆第一轮文明潮,是中原中心出现前的一个文明典范。这改变了人们对中华文明起源进程的看法。在文明初始阶段的满天星斗中,良渚是一颗最耀眼的明星。

遥远的都邑

每隔几年,城市化的进程都会颠覆我们对地理空间的认识。工厂、农田、居民区、开发区的边界不断变化,土地就像一幅不断修改永未完成的水彩习作。信息时代,5年的时间已经足以沧海桑田。那么,恢复一座5000多年前的史前城市面貌,是否有些天方夜谭?

( 瓶窑镇大观山的莫角山遗址,5000多年后依旧保持着高台的地形

)

( 瓶窑镇大观山的莫角山遗址,5000多年后依旧保持着高台的地形

)

浙江考古研究所副所长刘斌和研究员王宁远正在试图重建这座遥远的都邑。2007年良渚古城墙的发现以及周边聚落、水利工程的发掘,这座5000多年前的古城逐渐清晰了起来。原先很多分散的认识,被联系为一个整体看待,于是便有了恍然大悟的收获。

8月末的烈日下,王宁远开车带我们去寻找那些遥远的城市遗迹。他心中有一张古老的地图,完全不同于现在的路网格局。于是,我们在瓶窑镇的东南,农田里、果园中、餐厅边看到了那些5000多年前搬来的石头。这些石头有如花盆大小,每块都有几十公斤重,密密地铺在40~60米宽的坑下。把地下的石头延展开,便形成了一个近似于正方形的回环。东西长1500~1700米,南北长1800~1900米,围合总面积290多万平方米。

( 良渚博物馆馆长蒋卫东 )

( 良渚博物馆馆长蒋卫东 )

这便是良渚古城的城墙。

城墙的底部用大石块作为基础,其上用纯净的黄土堆筑城墙。城墙底部的宽度相当于今天11至17个车道,最宽处已经接近了长安街,现存最高为4米。“估计城墙的坡度平缓,大概30度,否则无法堆筑。”王宁远说。

( 浙江文物考古研究所副所长刘斌 )

( 浙江文物考古研究所副所长刘斌 )

城墙的东北和西南角分别是两座天然的小土山,当地人称为凤山和雉山。可以想见,当年良渚人正是以凤山和雉山作为对角线的基点,确定了古城的大小与规模。作为地基的石头,则采自周边山中沟谷。考古学家曾把石头编上号,委托地质队去周边勘察,都找到了相似的石料。细致观察,石头的来源很多样,应为四处收罗。有一部分是冲沟里的鹅卵石,被水不断冲刷磨得很圆,但数量较少;大部分石头棱角鲜明,应该是把捡来的大石块砸碎后的结果。

这些石料应被良渚人用小船运来。在一处打开的深沟中,可以看到不同船上的不同石料,船只的装载能力并不大。

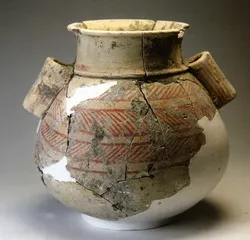

( 陶双鼻壶 )

( 陶双鼻壶 )

从现在的勘察看,良渚古城应该是一座水城。城墙内外有两道防御性的水沟,每面有两座水门。“推测应有陆地城门,但还未挖掘出。”良渚博物馆馆长蒋卫东说。可以想见,5000多年前余杭一带水域广泛,池沼纵横,先民以舟楫为主要交通工具。

古城的中心便是30万平方米的莫角山遗址。这是一座巨大而规整的人工土台,东西长约670米,南北宽约450米,高约10米。土台之上,又有三座小型土台,现在分别称为大莫角山、小莫角山和乌龟山。其中大莫角山东西长180米,南北宽110米,相对高度约6米,是最大的一座土台。三座土台之上,推测应建有宗庙、宫殿等礼制性的建筑,具有祭祀和政治议事的职能。

( 陶盉 )

( 陶盉 )

考古人员在三座土台之间的平台上进行初步的挖掘,发现了一个超过3万平方米的考究的大型夯土建筑基址。基址之上有数排大型柱坑,推测柱子的直径小者也有50厘米,大者有90厘米,证明这里曾经矗立过恢弘而庞大的建筑。

“当时虽没有现在的建筑材料,但良渚人的工艺却十分繁复,地面是一层泥加一层沙子,反复夯筑而成。土层虽被后代破坏,但现在剩下来的夯筑层还有50厘米厚。尽管我们只挖掘了1000多平方米,却没有追到建筑的拐角,不知道形态,无法复原。但是从柱子的规模、行间距来推测,其建筑肯定是非常恢宏的,应属于礼制性建筑,不是宫殿就是宗庙。”蒋卫东对我们说。恢弘的莫角山建筑群不仅是整个良渚古城的中心,也是整个良渚遗址群,甚至良渚文化的中心。

( 良渚博物馆复原的良渚人生活场景 )

( 良渚博物馆复原的良渚人生活场景 )

莫角山巨型土台东北角是一座椭圆形的土丘,长约60米、宽约30米、相对高只有4米。这里挖掘出了11座显赫的大墓,出土了1100余件(组)的玉器。这座不起眼的小山包,就是良渚统治者的“王陵”。

古城的西北靠近大遮山脚下,横亘着一条狭长的土丘,当地人称之为塘山。土丘长达4.5公里,高2~7米、宽20~50米。良渚先民们为了抵御山洪修筑了这道防洪水坝,以保护古城免遭洪水。塘山的东段还发现了古老的制玉作坊。在今天的地图上,这道挡在大遮山前的土丘仍旧显得非常突兀。

( 良渚出土的三叉形玉器是身份等级的象征 )

( 良渚出土的三叉形玉器是身份等级的象征 )

近几年,考古学家又在北面大遮山中发现了10个人工堆筑的水坝——彭公水坝系统。这些水坝长的有300米,短的只有几十米,建于两山之间。堆筑的方法与莫角山等营建工程一致,即内部由青灰色淤泥填筑,外表覆盖纯黄色土。其中有的水坝为了增加坚固程度,用草包裹泥堆筑。经北京大学考古年代学实验室的测定,其年代距今约4800~4900年。这是我国现存年代最早的水利工程。这些山间水坝,阻挡住突然爆发的洪水,将其由西南部导流,防止山洪对于古城与平原村落的直接冲击,同时还可能存在着用水和交通的综合功能。

彭公水坝与塘山共同构成了良渚古城外围的庞大的防洪水利工程。

汇观山和瑶山两座高台祭坛位于良渚古城的西北与东北部,同时兼有观测天象的职能。古城的外围是大大小小100多座村落的遗址,包括最早的江南水乡“美人地”,有大量木船、木桨遗存的卞家山码头。有趣的是,这些史前村落几乎和现代村落完全重合。几千年来,人们对于居址选择的标准并没有太大的变化。

据刘斌推测,良渚古城的居民很多都住在城墙上。因为在城墙两侧发现了当年的垃圾沟,里面保存了大量日常用品。事实上,这一圈城墙更像一处环形的住宅区,不仅使人们住在高处免于水患,也能拱卫城市、保卫“京畿”。而由于城墙本身坡度平缓,其防御与军事功能并不强。王宁远在调查中发现,古城遗址周边也并没有稻田遗址,所以,这些城墙上的居民即是最早的市民,很可能也是与农业脱离的手工业者。

( 良渚古城的城墙基址 )

( 良渚古城的城墙基址 )

而贵族们则居住在以莫角山为核心的古城之中,整座城市的人口需要周边乡村的供养。不仅贵族集团已经形成,手工业也已经专门化。他们的粮食主要来源于外部的各个村落。周边100多座聚落遗址则构成当时的乡村体系。

环形城墙、恢弘的宫室、庞大的水利工程、高等级的“王陵”、庄严的祭坛以及鲜明的城乡体系,使良渚古城形成了一个规划有致、分工明确、等级分明而结构严谨的社会。北京大学文博学院院长赵辉认为,良渚古城是按照功能用途的不同规划建造起来的,这个做法和过去按照血缘氏族的组织原则规划聚落的情况截然不同,而与现代社区的建设思想十分一致。

( 良渚古城背面的塘山遗址,曾是当年一项重要的水利工程

)

( 良渚古城背面的塘山遗址,曾是当年一项重要的水利工程

)

“以前,我们对良渚是否进入国家阶段还有些怀疑,但通过近几年的发现和分析,可以肯定地说,良渚已经形成了早期国家,进入到了文明阶段。”蒋卫东说,“良渚文化,从物质、精神到社会组织,都到了史前一个高峰,不是单一的发达,而是整体系统的发达。”

良渚的崛起

( 陶贯耳壶 )

( 陶贯耳壶 )

今天俯瞰浙北地区,西部是天目山系的山地和丘陵,东部为杭嘉湖平原。两者自然景观完全不同,西侧山高林密,沟谷纵横;东侧一马平川,空旷舒展。两大地理区在杭州与湖州之间交接,形成了一个大C字形的区域。此间山脉呈手指状伸展消失,山体与平原犬牙交错。

良渚遗址群,就位于这条交错链南部最大的一个口子的边沿,背靠天目山余脉大遮山丘陵,南临断续散布的大雄山、大观山丘陵。两组丘陵依托西部山地,以包夹之势分列遗址群的北侧和南缘,整个地形就像一个向东敞开的簸箕,形成了一个相对独立的地理空间。东西跨度约9公里,南北6公里。

( 侯家庄1001号商王墓发掘现场 )

( 侯家庄1001号商王墓发掘现场 )

2万多年前,最后冰期越过最寒冷的峰值期(年均气温比现在低7~10摄氏度),气候在一连串的剧烈波动中逐渐回暖。人类也开始从狩猎为主的生活转向渔猎和采集并举,并逐渐驯化植物,产生了原始农业。

温度的上升,使冰壳融化,海平面逐渐升高,海水开始向陆地侵袭。公元前8000年,海侵达到全盛,良渚一带沦为一片浅海,露出于海面上的主要是大遮山群岛、大雄山群岛和若干孤岛。海面的升高,阻碍了长江水的入海。泥沙开始淤积,平原与湖泊出现。现在所谓环太湖平原,包括上海、嘉兴一带,都是公元前7000年之后才形成的。于是海面又开始逐渐降低,丘陵的范围不断扩大,新的孤丘不断涌现,东部平原相继成陆。

此时的良渚地区是一种丘陵、孤丘与河湖沼泽的自然环境,土地盐碱,少有利用价值。随着海岸线不断后退,河流终年冲击,泥沙不断淤积,地面缓慢抬高,长江三角洲平原渐渐形成。水质也逐渐淡化。沼泽平原上的植物和断水生物逐渐增加,自然环境逐渐好转。公元前5000年,海平面大体回到现在海面的高度。

古环境的研究显示,公元前6000年左右气温小规模下降,到公元前5000年前后又有一次较大规模的降温。在这一时期,环太湖地区的气候环境逐渐向干凉发展,良渚时期(距今5300年至4300年),太湖地区的温度可能比目前低2摄氏度左右,水域面积不断减小,地下水位下降,湖泊干涸,陆地增多。

于是,这片曾经被海水淹没的土地逐渐转为丰饶。区域内地势平坦,雨量丰沛,水网密布,气候温暖,是世界绝佳的水田稻作生态系统。

距今6000多年前,海侵还未结束,马家浜文化(距今7000至6000年前)的先民就已经在良渚地区留下足迹。可能是因为海侵淹没了钱塘江南岸的宁绍平原,一部分先民便渡过钱塘江向北而来。

他们的村落零星点缀于这片冲积土壤上。从目前发现的考古遗存看,6000年前的生存条件确实不甚理想,大部分区域还可能是沼泽洼地,并且经常遭受洪水或海潮的侵袭。只有在相对高处,可以基本避免水患侵扰。也正是因为自然环境的不稳定,使马家浜文化在这一区域始终形成不了一定的规模。接替马家浜文化的是崧泽文化(距今约6000至5300年)。在崧泽文化时期,良渚的自然环境较之马家浜文化时期更为恶劣,海面又短期反弹上升,广阔的冲积土壤上几乎无法生存。崧泽先民只能选择地势更高的丘陵来安身。

大约在崧泽文化末期,良渚地区的自然环境开始好转,困居于丘陵上的崧泽先民逐渐走下山坡,开始在一片湿地的冲积平地上拓展生存空间。最初他们选择的还是有山体依托,可以退守的较高坡地,这些地点也正是马家浜文化先民曾经活动过的地方。

崧泽文化开始转型,一种以扁足鼎为代表的外来文化开始介入这一地区。许多遗址都反映出两种文化因素共存的现象,两股力量相互碰撞势均力敌。于是,崧泽社会开始了急剧变革,母系社会转向父系社会,财产继承的要求强烈,社会分层加剧,贵族墓葬出土制作精美的玉钺、玉璜。人口也开始显著增多,战争比以前更加频繁,稻作农业愈发成熟。而更重要的是,在偌大的太湖流域,人们开始信奉起一个统一的神灵,它的人形兽面形象开始雕琢在最重要的玉器——玉琮之上。

“我相信,这其中一定寓含了一位率领崧泽人取得胜利的领袖人物的形象。这场变革,使自由多样化的崧泽文化,走向了统一的规范化的良渚文化。”浙江考古研究所副所长刘斌说。

良渚文化开始崛起,迅速取代了此前的崧泽文化,并延续了1000年。其分布范围北至江苏的常州、武进,东至上海的青浦、松江,东南则沿余杭的良渚、瓶窑至嘉兴的桐乡、海宁和平湖。从地理上看,围绕太湖的北、东、南形成了一个三角形的区域。而位于最南端的良渚、瓶窑地区,则是良渚文化的中心。

稻作的辉煌

良渚遗址群的社会规模并非想象中的由少到多,再由多到少渐变的。早期前段的遗址一直很少,表明它的兴起过程是突发的形态,几乎是跳跃性地完成了发展。规模宏大的良渚遗址群也是在很短的时间内快速建设起来的,并非是在崧泽文化中长期积累、逐渐扩大的结果。

任何一个辉煌的史前文明都需要发达的农业基础支撑。考古发现不断证明,良渚的稻作农业已经趋于成熟,为社会的发展提供了一个坚实的基础。近几年,考古学家又在古城中心的莫角山脚下挖出了两三万斤已经碳化的稻谷。推测可能是一场大火,烧毁了良渚城的粮仓,这些烧焦的粮食就被掩埋在土层下。可见良渚社会存粮之充足,物产之丰饶。

2009年,茅山南麓的大型水稻田遗址被发现。这块良渚晚期的水稻田有80多亩,是目前国内发现结构最完整的新石器时代稻田遗址。稻田为长条形田块结构,有规整的田埂、道路系统和灌溉系统。而此前的稻田遗址发现都是零星小片,甚至只有餐桌那么大范围。

水稻是人类最早栽培和驯化的粮食作物之一。我国是水稻的原产地,长江中下游的水稻种植有1万年的历史。太湖流域的原始稻作大约在良渚时期开始进入成熟发展阶段。与此前农业相比,良渚时期出现了种类较多的成套农具,如石犁、“斜柄破土器”、木耜、半月形的石刀等。尤其石犁的出现,给原始农业带来了革命性的进步。

通常原始农业区分为刀耕(火种)和耜耕(或锄耕)两个阶段。农业考古专家游修龄研究发现,刀耕农业一个单位的播种面积,需要七八倍以上的土地面积作后备,才能轮转过来。一个人的一生,只能砍烧同一块土地三四次。进入耜耕阶段以后,土地可以连续使用的年限大大延长了。因为翻土可以改善土壤结构和肥力,并且可以用休闲取代以前不断的撩荒。

石犁的出现,又使农业向前迈进了一大步:因为耜耕或锄耕是间歇性的,每翻一耜一锄土,人就后退一步;而石犁耕是连续性的工作,人随犁的破土前进,并不间歇。早在崧泽文化的晚期,环太湖流域就已经出现了一种小型的石犁,呈扁平的等腰三角形。良渚先民把这种石犁改进并扩大,用整片页岩琢制成扁薄的锐角等腰三角形,两腰磨出单面刃,器身琢有一些小孔。

随着原料的逐渐匮乏和制作技术的进步,良渚人又在此基础上发明了一种分体式石犁。这种石犁长40~50厘米,宽约20厘米,由三个石片组合而成,镶嵌在木头底座上。这样的组合石犁,利用了零散的石料,发现破损时,只需要替换破损部分,而不需要全部报废,家装底座后又保证了坚固性。

浙江平湖庄出土的一件组合石犁长度超过了1米,让人怀疑如此大的石犁是否由大型牲畜拉动,或者说良渚先民是否已经用水牛耕稻田了。

但是目前并没有找到牛拉犁的直接证据。良渚时期,中国疆域内生存有大约8种不同的水牛,除普通水牛外,其他品种都先后灭绝了。最常见的是圣水牛,但它并没有驯化和家养的证据,是人类的主要狩猎物之一,后来在某个时期灭绝了。中国现在的家养水牛一般认为是由印度中部的一种野生沼泽水牛驯化而来,大约在公元前1000年前后,从南亚西北部地区传入中国,晚于良渚时期一两千年。

所以,目前研究者更倾向于良渚时期仍旧是人力拉犁。人力拉犁在上世纪50年代的侗族村庄中还曾使用。因用的是木犁,故称“木牛”。据学者宋兆麟在侗族中的调查,锄耕一人一天只能耕1担田(6担合一亩),木牛耕田二人一天可以耕4担田,如果是牛拉犁,则一人一牛可耕14担田。

游修龄根据我国西南少数民族种植调查计算,刀耕地的谷物产量是播种量的10倍左右,但耜耕或人力挽犁的收获量可以是播种量的15倍左右。就整个刀耕时期而言,很小可能突破1比10的比例;反之,倒有可能因病虫害和天灾而收获更少。同样,在耜耕和人力犁耕阶段,要维持1比15的收获量也不容易。

这种状况,主要在于肥料不足,管理粗放。就是在有史料以后的黄河流域,秦、汉以前的谷物产量,也是保持在一个平均较低的水平,折每亩200~260斤,长时间变化不大。南方的水稻产量,在秦、汉以前,还低于粟、麦的单产,约250斤/亩。直至唐、宋以后,栽培技术条件有了很大发展,才迅速增长起来,单产才超过北方的粟、麦,一般在340~400斤。

在这种状况下,增产主要依赖开垦更多的土地。石犁大幅度提高了耕田的效率,因而良渚人可以开垦更多的农田,能收获更多的粮食。

良渚人已经开始采用连杆收割法收获水稻,也就是从根部割断秸秆。此前的先民则使用摇穗法和收穗法,浪费多而效率低。连杆收割要依赖于水稻的驯化程度,因为收割时植株的震动比单纯的割穗要大,如果谷粒还有较强的自行脱落性的话,就会掉得精光。推测良渚时期可能已经培育出了更优质的稻种。

另一方面,连杆收割法需要石镰的出现。良渚时期的石镰分为双刃和单刃两种,双刃石镰左右手都可以握,但是单刃石镰必须确定使用单手。有趣的是,良渚出土的单刃石镰90%都是供左手使用的。这是否意味着良渚人以左撇子为主,并造成了这一带尚左的习俗?

连杆收割不仅可以把田里的谷物一次性收回,而且还可以收获大量的秸秆,用于建筑、铺垫、编织等。

农业的出现,从总体上使人们进一步摆脱了对自然的依赖,是人类历史上的一大进步。在蒙昧的新石器时代,农业是人们认识自然和自我信心增强的表现。因为农业的增值效果只能在收获时才能体现,比之随时都可以有收益的如采集、狩猎、捕捞等活动具有更大的风险。于是,农业本身也进一步促进了宗教的繁荣,诸如太阳神崇拜、生殖崇拜等等,都在农业出现以后很快地发展起来。尽管形形色色的顶礼膜拜实际上不会产生任何效果,但却是人们企图借以改变和驾驭自然力量的精神依托。

在这个意义上,稻作农业的发达也推动了良渚社会的巫术与宗教的发展,以致宗教影响力不断壮大,成为社会主要的组织与动员力量。

值得注意的是,稻作农业是远比旱作农业复杂得多的技术体系,从农田建设到农时的掌握,都需要准确计算、统筹和组织。考古学家严文明认为,长此以往,这种以精耕细作为特点的稻作农业,便衍生出一套分工细致的运作形式,乃至形成了人们思维中的习惯和特点。这种强调分工、协作、统筹和组织的思维特征又不断推进良渚社会的复杂化与秩序化。

复杂社会:等级、分工与动员力

原始氏族社会,在距今6000年的崧泽文化的晚期已经开始解体。氏族成员间的贫富分化加大,财产、土地、权力、疆域、分工等观念陆续萌发并逐渐清晰。人类社会开始复杂化。随着良渚文化的崛起,将这种复杂化的趋势推到了一个新的高度。

根据墓葬的分析,良渚社会成员至少已经形成了四个等级。第一等级的墓葬中随葬有大量的玉礼器,主要有琮、璧、钺、璜、冠装饰、三叉形器、锥形器等,这些玉器制作精良,选料上乘。墓主人的身份已经不再是氏族领袖,而是方国的统领和最高等级的宗教祭司。他们是纯粹的领导集团。

第二等级的随葬玉器明显少于第一等级,而且玉礼器的组合并不完备。同时,还常常随葬有石犁、石锛、石镰、耘田器等生产工具。这表明这些墓主人的身份同第一等级有所不同,除了做首领和巫师之外,仍旧从事生产劳动。

第三等级的墓葬,墓坑一般浅而小,随葬品大部分为日常用的陶器和石质工具,有1/3的墓葬随葬有小件玉器。墓主人应该是普通的平民,他们与第二等级共同构成了良渚社会的基础阶层。

第四等级的墓葬则没有任何随葬品,似乎为贵族、统领集团从属,显然身份等级最低。

从统计上看,位于社会最高端和最底端的人都不多,中间等级的人口占了大多数,整个社会如同橄榄形。但是为数不多的上层者,却占有了大量的社会财富,几乎垄断了全部的玉器、象牙器、丝绸、漆器和精致的陶器。他们的墓葬也不和一般人混在一起,而是有专门的坟茔,甚至耗费大量人工堆筑起专用的高台墓地。神权、王权、军权和财富开始联结在了一起。

在社会基层,小家族乃至个体家庭在经济上的独立性越来越强。原本集中出现在大型中心聚落里的社会成员之间的分化现象,已经扩展到普通村落。

如浙江海盐龙潭港遗址是一座普通的村落,上面发现了一片大约是由两个小家族构成的墓地。两块墓地中间以浅沟隔开,其中一个家族的墓葬十分富有,而另一侧不仅规模小,随葬品也只有几件日用陶器。其间差距一目了然。社会经济单位的小型化与日益独立,意味着私有制的发展和社会分化进一步扩大。

社会分层不断加剧的同时,社会分工也开始向深入发展。从形态上看,陶器的生产应该有若干单独的组织,不同的产品有不同的流通范围。良渚陶器的轮制、闭窑烧造等工艺技术特征,已经不再是多数人可以掌握的。大量陶器形态缺少个性,甚至千篇一律,也显示着生产者对产量的片面追求。按照北京大学考古文博学院院长赵辉的推测,当时极可能有了专门从事陶器制作,并以此为生的专业陶工。

玉器制作业内部的技术分工也许更加精密。日本学者中村慎一推测,良渚的玉器制作从原料开采到成品分配都是在一套严密的组织内进行的;而且有迹象表明,良渚文化中这样的玉器生产组织也未必只有一个。

良渚有了最初的城市居民,城市人口依赖于周边乡村的供养。掌管祭祀的巫觋集团开始出现,表明脑力劳动与体力劳动已经分化到有明确组织的形式了。

从空间上看,良渚文化的遗址分布可以划分出若干地方群落,每个群落之中有较大规模的高等级墓地。一些研究者相信,当时的良渚社会是分为若干地方集团的。以莫角山为中心的良渚遗址群处于这些群落中的最高等级,是他们的“王都”,通过派发玉器与地方集团结成联盟。中心聚落与基层聚落组合形成了一个有机的文化共同体。赵辉由此认为,良渚成员经济上的等级分化,又和整个文化中某种政治或军事方面的等级划分交织在了一起。

“综合这些零星的现象,我们获得了这样的印象,良渚文化是一个多层面、多系统的复杂体。其复杂程度,在其他同时代的文化里竟似乎无出其右者。”赵辉说。

良渚社会的各层面、各系统表现出了强大的组织性和秩序性。于是,整个社会就像一架结构精巧的机器,每个成员都被定位在社会这个大坐标系统中的一个点上。社会越复杂,允许其成员个性发挥的自由空间也就越小。良渚陶器群的程式化,玉器造型和纹饰的精密严谨,都显示出一种匠人气的拘谨和墨守成规,而少有艺术家的浪漫豪气,与崧泽文化所体现的散漫与多样化完全不同。这种转变,恰好反映了良渚社会复杂化与秩序化的不断深入。

社会复杂化的结果,一方面使个人渺小,成为社会系统的一个零件;另一方面,整个社会运行高效,显示出巨大的动员与组织能力。

良渚时期,先民们修建了庞大的公共工程,包括古城的城墙,塘山与彭公水坝,汇观山、瑶山祭坛,以及莫角山大型宫室区。完成这些工程需要调动大量的劳动力与社会资源,并以精神凝聚力为保障。

单以填筑莫角山平台的工程为例,30万平方米的平台,估计需用200万立方米的土方,至少要动员60万人日工。按照历史学家许倬云的分析,一般农业社会,劳动力如果投入到正常生产工作以外,每年超过了3个月,就会严重影响社会运行。那么假设100天完成这个工程,就需要动员6000人连续工作,这6000人的组织、管理和给养又需要大量的社会资源支持。如果以使用1万人计算,人口动员占可用劳动力的1/10,那么莫角山工程即需有10万人为劳动力储备基础。

在新石器时代,10万人口分布在遗址群30多平方公里的地区,人口已经极为密集。新石器时代的村落,人口不过三五百人,10万人口则相当于两三百个村落。那么良渚遗址核心的周边,不可能维持如此多的人口,因此,良渚社会体系必须延伸到外围——上海福泉山、武进寺敦……都可能在这一范围内。

在5000年前,具有这样强大的生产能力即组织能力的良渚,应该是一个极为复杂的社会。这些社会资源是如何整合起来的?谁来整合?又是一种什么样的力量在发挥作用?

巫觋集团

《国语·楚语下》关于巫觋有这样一段话:“古者民神不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则明神降之,在男曰觋,在女曰巫。”

也就是说,巫师在初民时代是智者和有德者。当时,人们相信由神灵主宰天地的一切,而神灵并非凡人所能见。因此,巫师便成为神的代言人和扮演者。良渚文化便是这样一个巫政合一的时代。人们普遍信仰神灵,宗教主导社会的运行,巫觋集团通过对祭祀与神权的垄断获得掌管社会的权力。

考察良渚的巫觋集团的面貌,玉器是一个好的切入点。

在漫长的石器时代,石头是人类打交道最多的物质,玉则是一种特殊的石头,坚韧、美丽而且稀有。在金属被认识和使用之前,玉无疑是当时最理想与珍贵的材料。所以玉从石头中独立了出来,被赋予了超自然的属性和一些人格化的内涵,从而成为当时祭祀与社会组织系统的重要物质依托。

在良渚社会,玉被制成各种礼器、饰品,如玉琮、玉璧、玉钺、管状器、三叉形器、玉璜等,成为沟通人与神的重要介质,并成为显贵阶层最重要的随葬品。

刘斌在研究良渚随葬玉器的时候发现,这些高等级大墓中的玉器都带有成组、成套的特征,玉料材质与制作工艺都非常相近。不同墓之间的玉器的风格工艺又不相同。那么,这些玉器是如何产生的?与墓主人又是怎样的关系?

良渚玉器的主要材料是透闪石,硬度仅略次于水晶,为摩氏5~7度。在缺乏高硬度的金属工具时代,切开这么坚硬的石料,无疑是一件困难的工作。以砣具带动解玉砂的间接摩擦,是中国玉器加工的传统工艺。因此砣具常被认为是治玉的先决条件。但在良渚玉器中,至今尚没有可以确认为是砣具切割的证据。大量玉器上所保留的加工痕迹表明,“片切割”和“线切割”是良渚解玉的主要方法。

所谓“片切割”,就是用石片加水带动解玉砂(一般是石英砂),不断摩擦玉石进行切割。“线切割”就是用绳子加水带动解玉砂,通过拉动绳子切割。所以,无论片切割还是线切割,都是一种间接解玉的方法,真正起切割作用的是石英砂。中空的玉琮,则是用对钻的方式完成。旋转竹管带动解玉砂旋转摩擦,两端推进,最后取出整段玉芯。在一些大墓中还保留有这些玉芯。

从整个工艺程序看,良渚玉器应是一种按组合设计、成组加工的系列化的生产方式,而线切割和片切割正是与这一加工程序相适应的解玉方法。那么,这种工艺的选择,反映出了玉器以墓为单元的自制性。从形态、造型、手法上看,不同的墓的玉器差异性较大,而墓内则比较统一。有的墓内还出土了鲨鱼牙,这种鲨鱼牙有可能就是刻玉的工具。

刘斌因此认为,墓内大部分随葬玉器的制造者可能就是墓的主人。而墓主人不仅是玉器制造者,也是掌管祭祀的巫觋。

良渚玉器上,在极小的空间内雕刻出细密的神徽纹样,这种微雕式的表现手法使人联想到祭祀活动的神秘意义。刘斌认为,作为巫术崇拜性质的良渚玉器的制作,尤其是神徽形象的刻琢,虽不能断定其有相应的巫术仪式,但其本身也完全应该是祀神活动的一部分。

“因为这种雕琢方式,显然不是为了让所有的人都能对神灵的形象一目了然。而在良渚文化分布的广大地域内,对神徽的极其一致的表现形式,则说明非经严格的训练与传承是难以达到的。因此,这些神徽的雕琢不可能作为一种简单的劳动,而由那些与神灵无法沟通,对神灵的形象不尽了解的人们去完成。”刘斌说。

在初民社会,往往是具备了特殊才能的人,才会被推举到祭祀队伍的前列——成为巫师。这也许正是巫师与部族首领合为一体的基础。相似的状况,在许多民族志材料中广泛存在。巫师和首领并非是不劳而获凌驾于他人之上的统治者和特权阶层,而是最早的有识阶层,是同时代先进科学和文化的掌握者。在很多民族中,打猎高手、钉马掌的铁匠都是巫师候选者。

玉器无疑是良渚文化最高生产力水平的体现,以琮为主体的玉礼器系统的制作,不仅需要高超的技艺和智慧,而且它包含了与祭祀神祇相关的神圣意义。

于是,良渚社会中的少数人,由于具备高超的制玉技术,便被推举为巫觋,成为神的扮演者和代言人。他们通过垄断制玉技术,并使其神秘化,获得了特殊的地位,组成了具有特权的巫觋集团,最终垄断了与神沟通的权力。他们死后,自己雕琢的玉器被随葬入墓。那些精美的玉器,则包含了他们毕生的精力和虔诚。

在巫觋集团内部,也有不同的分工和地位差异。随葬品反映出了这种差异,比如佩璜者不能有钺,以及不能有三叉形器、锥形器或琮等。《山海经·大荒西经》中,对巫有10种称法,如“巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗”,也许这便代表了巫觋集团的职能分工。

大量的玉器随葬、广泛的祭祀遗址,反映出良渚社会中祀神的重要与神圣。

在反山、福泉山、荷叶地等遗址土墩上,都可以看到与祭祀相关的遗迹和大量的红烧土与灰烬堆积。在瑶山和汇观是两座工整方正的祭坛,上有回字形的土框,并有若干座大墓。这些高大的土墩或是在自然山丘上修凿出的方台,在埋墓之前毫无疑问应是作为与玉礼器相应的祭礼场所,而并非是专门的墓地。

这些雄伟的祭坛正是巫觋集团的舞台,是他们执掌权力的主场。

神权与王权

良渚文化的迅速崛起,有一个鲜明的标志,便是先民们开始信奉一个统一的神,它的外在形态就是刻在玉器上的“神人兽面像”。这个图案便是良渚人的统一信仰,是他们的“神徽”和精神归宿。

在良渚漫长的1000年中,庞大的玉器系统贯穿始终。“而玉器背后的主宰就是‘神人兽面像’。”浙江考古研究所研究员方向明对我们说,“除了玉璧上没有,几乎所有的玉器上都能看到这个图案,只是或繁复或简单。即使在象牙器物、漆器上也有这个神徽。良渚晚期的一座大墓中出土的一对象牙器,长55厘米,两三毫米的厚度,上面亦雕了很多神徽。在很大的时空范围内,良渚人秉承了统一的信仰,并以此建立起归属感。”

神徽有一个标准而规范的原版纹样,便是以良渚遗址群的神徽为模板,其他区域以此效仿。“良渚遗址群仿佛是一个专门制定标准的地方,即使纹样刻错了规制也还在。”方向明说。

而对于标准神徽形态的认识,还是在1986年挖掘反山贵族大墓时才清晰起来。最为显赫、编号为M12的大墓一共出土了667件玉器,其中两件精美的玉琮和玉钺后被誉为“琮王”和“钺王”。

这两件玉器上刻有最为完整的“神徽”,让研究者得以一窥全貌。而在此前,这种图形一直被认为是一种类似于饕餮的兽面纹。

研究者发现,“神徽”其实是一个半人半兽的神灵形象:他头戴羽冠,双手扶住两只大大的兽眼,扁宽的嘴巴里,有长长的獠牙伸出嘴外,下肢是两个弯曲的兽爪。也就是说,神徽的主题是一个“人神”而不是此前所认为的“瑞兽”。

在整个良渚文化区,对这一神灵的琢刻,除表现风格的差异外,在对其眼睛、鼻子、羽冠等方面,表现出了极其统一规范的模式。“这使我们相信,良渚人在关于这一神灵的崇拜方面,已几乎达到了一种类似一神教的程度。这种崇拜完全超出了早期关于图腾的一般概念,也绝不是可以用单一的具体的某种动物来解释形象。这种神灵形象,应该经过了上千年甚至更早的提炼融合,根深蒂固地融入了这一区域人们的脑海中。”刘斌说。

“神徽”的最重要的两个载体就是玉琮和玉钺。

玉琮是一种中空的筒形玉器,是一种较为直接的祀神的礼器,而且只为少数巫师和首领所有。无论外形方圆,凡可称为琮的,均刻有神徽。换句话说,对于神灵形象的表现,就是良渚玉琮的最基本意图。有趣的是,神徽的图形刻于玉琮的转角处,将平面图案立体化,呈现出呼之欲出的张力和强烈的感染力。

琮的玉料往往顶面平整,底凹缺,由此推断,琮在使用时大约是平放在某处或是直接捧在手中的。按照刘斌的理解:“良渚的琮是一种类似于图腾柱的原始宗教法器,同时又不能和图腾柱完全等同起来。琮上雕刻的统一规范的徽像,说明具有比图腾崇拜更高层次的宗教形式。而兽面神徽所表现的神灵,应已具备了类似殷人的‘帝’或‘上帝’的性质。”

所以,琮应是巫师们用以通神的工具,刻于琮上的神徽,则是巫师们要沟通的神或在作法中表现的神的形象。

因而,刻有神徽的琮便代表神的权力,巫师是权力的代言人。

钺是长江下游环太湖流域史前文化的重要工具和武器。《说文》称:“钺,大斧也。”早在马家浜文化开始有石钺出现,崧泽文化有了玉钺,由此,玉钺便作为首领的指挥及身份地位的象征,发展到良渚文化而成极盛。

玉钺是良渚玉器中,数量最少等级最高的玉器,仅在极少数的墓葬中才有发现,而且一般一座墓葬中只有一件玉钺,在数量和普及率上要远远低于琮、璧等其他玉礼器。而有玉钺随葬的墓葬,往往其他随葬品的等级和数量也居于恰列,所以,玉钺的主人一定是第一集团的领袖。玉钺本身已经不再是武器,而是代表了军权与王权,类似于仪仗与权杖的作用。根据吉林大学教授林沄的研究,汉字中的“王”字,就是“钺”的象形字。由于陪葬品中不见矛戈箭镞的武器,许倬云则推测权力的获得也并非依靠武力。

许多玉钺具有上下两个或一个半穿孔,其中一个或半个穿孔没有实际用途,只是具有表示身份的作用。玉钺的两端还常常镶有形制固定的玉饰件作为端饰。在反山M14号墓出土的玉钺的柄上,还镶嵌有96颗如米粒大小的玉粒,可谓极尽雕饰之能事。

值得注意的是,玉钺的顶端饰被称为舰形器,像一艘小船。仔细观察就是神徽的羽冠对折的形态。将象征神冠的舰形玉饰安装在玉钺把柄的上端,那么玉钺也仿佛是戴上了神的帽子,它所代表的权力,便自然具有了神的意志。反山M12号墓出土的“钺王”上,还直接雕刻了神徽的图案,显然是对王权神圣性的进一步解释。

于是,这种玉钺的形态便象征了君权神授的理念。代表神权的冠饰压在代表世俗权力的军权与王权的钺上,意味着神权不仅高于王权,其王权需要神权的最终承认,并获得神圣性。

这种君权神授的理念,从此便一直延续下来,达数千年之久。直到商周时期,钺仍然是最高的指挥权杖。据《史记》记载,周武王伐商时,“武王左杖黄钺,右秉白旄”;而商汤在伐夏时,也是“汤自把钺”。

作为良渚文化的首领,不仅具有巫的身份,也是世俗权力的拥有者。神权与王权合二为一,且神权具有更高的地位。

衰败之谜

近年来越来越多的考古发现指向了一个事实,即良渚文化的晚期依旧相当繁荣。它的运行轨迹并非是一个抛物线的形态,而更像在长期的辉煌后戛然而止。除去墓葬,良渚遗址群内发现的晚期遗物比早期和中期的遗物要丰富得多。雄伟的良渚城墙也一直屹立到晚期。

良渚的消失之谜一直是研究者们热衷的方向。从目前新的考古发现看,良渚末期环太湖地区的环境发生了变化,长江干流的淤积不断持续,长江流域水位上涨,洪水溢出,良渚很多聚落都被淤泥所覆盖了。但目前并没有办法证明,洪水给良渚人带来了灭顶之灾。自然灾害很难使一个覆盖如此大面积,有强大社会动员能力的文化体消失。赵辉相信,洪水与环境的恶化可能只是良渚文化衰败的导火索,而不是主要原因。

在中国的史前文明中,良渚以其浓厚的宗教色彩而独树一帜。良渚的上层领袖是神权与王权的集合体,两种权力并没有分工。宗教的权力高高在上,是调整社会关系的主导力量。为了维系神权的力量,统治集团必然进行大量的宗教活动,制造神秘器物来维持其神圣性。

于是,整个良渚社会便将大量社会劳动投入宗教活动,比如制造没有实际用途的玉器。考古学家王明达曾做过一次调查,在现代作坊中,制造一件带有神徽的玉琮大约需要两个月的时间,这其中还不包括玉料开采和运输的时间。而现代匠人们则使用了电能、高硬度的金属刀具、放大工具、电力照明等一系列现代设备与技术。假设在良渚时代,平均每天12小时自然光照明,工匠们用古老的方式制作,又需要多少时间呢?

良渚宗教和世俗权力的密切结合,使它本身带有了集权色彩,意味着它在维系社会团结时是通过权力手段来实现的。因此社会应该存在一套比较严密的组织形式。

玉琮、玉钺、玉璧等礼器并不只见于顶级贵族大墓,各地的墓葬中时常发现,只是数量少或不精美而已。赵辉认为,这些墓主人就是低级别的神职人员。那么,便意味着一个极大的可能性,即良渚的宗教组织也就是世俗社会的管理组织。

而另一方面,良渚社会浓厚的宗教气氛实际也是整个社会共同营造出来的。比如,动用大量人工来堆筑高台墓地是一种社会的普遍风俗,但这些工程耗费了大量劳动,却只是为死者安排居所,并没有为良渚先人带来丝毫的经济效益。社会风俗崇尚厚葬和享乐,即使在中小墓葬中也能出土不少玉质饰品。

赵辉认为,良渚社会整体投入了大量非生产性劳动,而这些投入对社会的长期发展不会有任何正面效应。而普遍的享乐风气也增添了更多消极色彩,从而使社会在其整体发展方向上出现了某种畸形化的倾向,偏离了正常的发展轨道。“但是,社会控制系统似乎非但没有采取有效的约束和调节,反而推波助澜,加速了社会的畸形化。”赵辉说。

一方面,良渚社会生活中的严格秩序显示了社会系统的僵化;另一方面,宗教势力对社会管理组织的大范围介入,又使整个系统染上了强烈的极端化色彩。这些迹象或许表明,良渚社会的自我调节能力降到了最低点。当社会沿着歧路越滑越远时,便已积重难返。只要点燃一根导火索,便可导致矛盾的全面爆发,进而社会系统崩溃。

事实上,良渚文化的衰败并不意味着文化的消失。其光华虽敛去,却化作点点繁星,进入了中国文明的大系统,生生不息。

颇具东方色彩的物质文化成就——稻、玉、丝、漆、瓷,除了瓷是后来的产物,其他四样在良渚文化时期都得到了空前发展,尤其水稻和玉都对后世产生了深远的影响。

尽管在良渚文化之前,水稻的人工栽培已有几千年的历史,但是只有到良渚文化阶段,以犁具为核心的整套农具才完全成熟。从此,其生产方式一直主导了我国的水稻农业。良渚的玉琮传播范围遍及大半个中国,北至辽宁,西至甘肃,南至广东,遍及全国人口最集中的10多个省份。后世礼玉的器种大部分源于良渚文化,其中玉琮的装饰纹样及技法还被后世的青铜礼器所吸收。以玉为载体的礼制和意识形态,同样为夏、商、周三代所继承和发展。玉器作为身份与秩序的标示延续了下来。《周礼》中记载了六种瑞玉,按照王、公、侯、伯、子、男的爵位,分别使用镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧和蒲璧。

随着历史的演进,良渚文化的玉逐渐褪去了神性。但良渚先民对玉器的种种寄托,逐渐演化成了修行和品德的象征。中国文化传统中玉器被视为纯洁无瑕的化身,对玉的追求也意味着道德的提升。所谓,君子比德于玉。(文 / 李伟) 考古文物巫政之国水稻玉琮玉钺玉石兴衰良渚