文明起源的环境因素

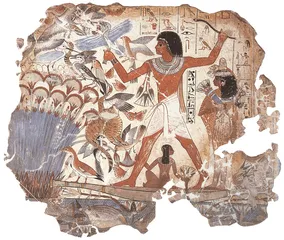

作者:魏一平 ( 世界上的古老文明,都曾受到气候演变的影响,图为古埃及贵族墓葬壁画

)

( 世界上的古老文明,都曾受到气候演变的影响,图为古埃及贵族墓葬壁画

)

温暖降临与多元发展

地球自诞生以来,一直是冷暖交替。尤其是人类出现以来的这段地质历史(第四纪)由若干个冰期与间冰期组成,大概每隔7万~10万年就会经历一次大的冷暖变化。最后一次冰期(以下称末次冰期)发生在距今7万年至1万年前。这次冰期中最冷的时期出现在距今2万年左右。北京大学城 市与环境学院教授莫多闻向本刊记者介绍,当时的年均气温比现在低7~10摄氏度,中高纬地区降温幅度更大,高纬地区基本被冰覆盖。由于气温极低,南极和北极集中了大量水资源,全球海平面要比现在低130米以上,那时候中国大陆和台湾以及日本都连在一起,白令海峡等地都出现了陆桥。

到了距今1.7万年左右,地球终于开始升温了。经历了天寒地冻的人类,似乎将要迎来一个长长的温暖的春天。可是,命途多舛,春天的气温注定会要反反复复。在距今1.3万年左右时,温度骤然降低,这次突发的降温事件被称为“新仙女木事件”。在北半球,很多地区的气温比现在低十几摄氏度。真正的春天终于在距今1.05万年的时候来临。末次冰期结束了,气候迅速回暖,海平面也迅速回升。

随着气候向温暖湿润转变,一些自然条件比较适宜的地区开始出现新石器文化的萌芽。比如,在长江中下游地区以及中原地区等地,都已发现可能早到距今1万年前后的新石器初期文化。到了距今9000年前后,近万年来气候最温暖的时期——也就是通常所说的“全新世大暖期”开始了,人类活动的范围逐渐扩大。至距今8000年前后,与日后中华文明起源关系密切的中原地区、海岱地区、甘青地区、西辽河流域、长江中游地区、长江下游地区等六大新石器文化区初步形成。距今8000年至6000年期间,中国气候处于大暖期较为稳定的暖湿时期,六大文化区的新石器文化在有利的环境背景下,都获得了持续的发展。随着新石器文化的发展,尤其是农业的进步,人类活动的主要范围由山坡地带逐步向河谷平原或冲积平原扩展。

但是,还有一些自然条件相对比较恶劣的地区,新石器文化起源的时间较晚。中国的西北地区由于深处内陆而气候干旱,沙漠化严重。青藏高原地区由于海拔高,气候寒冷干旱。东北中北部地区则由于地处高纬度而气候寒冷。另外,中国的华南地区炎热多雨,植被茂盛,野生动植物资源极其丰富,古代人类发展农业的需求也不迫切,所以该地区新石器文化虽然起源很早,却也一直发展缓慢。

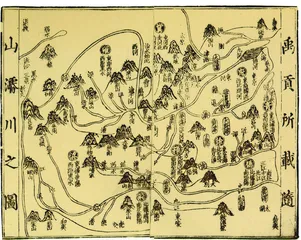

( 九州,既是古代理想中的行政区划,更是自然地理与风土物产的体现

)

( 九州,既是古代理想中的行政区划,更是自然地理与风土物产的体现

)

与中华文明起源相关的六大区域,其新石器文化各具特点,表现出丰富的多样性。这种多样性的形成同环境之间存在密切的关系。中华文明起源的主体地区东西南北跨度均在2000公里以上。这一广大区域内的气候、地貌和土地资源条件等环境要素都存在很大的不同。如气候上,长江流域的年均气温高出北方西辽河地区10摄氏度左右。年降水最多的长江下游地区高达1000~1500毫米,而甘青地区年降水最多的地区也只有500毫米左右,而最少的地区只有30多毫米。

不同地区环境条件的差异,形成了不同的文化特征。如长江流域中下游地区,高温多雨,地势低平,河湖密布,新石器文化时期即成为重要的稻作农业区。由于野生动植物资源丰富,打鱼狩猎一直占较大比重,而家畜饲养业却不怎么被重视。而属于北方地区的黄河流域和西辽河流域,由于降水较少,以粟和黍为主的旱作农业一直是人类食物的主要来源,家畜饲养业也相对发达。至于干旱少雨的西部和北方的一些地区,畜牧业的比重更高,尤其到了后来,畜牧业上升为最主要的经济类型。

但在多样性的背后,这些特点各异的文化又表现出一定的一致性。这也与中国独特的地理位置和气候条件紧密相关。

黄河流域、长江流域和西辽河流域,都处于温带或亚热带东亚季风区,夏季高温多雨,冬季低温干旱。暖湿同期的气候特征十分有利于种植农业的发展。而这些地区的古代人类在冬季又都需要储存食物和抵御寒冷。因此,在一定程度上,自然环境使得农业生产成为中华文明的一大特点。

中国所处的大环境具有明显的内聚性。东部面临太平洋;南面和西南面同南亚地区有高山分隔;西部和西北边境有帕米尔高原、天山、阿尔泰山等山地,且多戈壁沙漠;北面为高寒地区。这使得中国与世界其他文明起源中心存在巨大的地理障碍,因此,古文化和文明的自成体系也就理所当然了。

而在中华文化圈内部,尤其是六大区域之间,地理位置上相互邻近,且具有交通便利的地形条件。在这样的自然环境基础上,中国新石器各区域文化之间就存在或多或少的联系,随着新石器文化的发展,这种联系虽然在随时间的发展过程中有波动和反复,但总的趋势是日益增多,为日后统一文明的形成奠定了文化基础。

环境变化与中原崛起

长时间的温暖气候为人类文明的形成打下了人口和农业的基础,到距今约6000年之后,各地区新石器文化的发展开始加速,一些文明因素开始萌芽。到距今约5500年之后,六大文化区都先后开始了文明化进程。有些地区跨到了文明社会的门槛,有些地区甚至已经进入了文明社会的初级阶段。但是这种多元发展的进程却在距今4000年前后被终结,中原地区从此一枝独秀。在这一进程的背后,环境因素发挥了怎样的作用?是否与距今4000年前后的降温事件及传说中的大洪水有关?我们不妨从各区域的人地关系进程中去寻找答案。

在海岱地区,距今5000年至4500年间的大汶口文化晚期已经产生了一些文明因素,文化的影响也一度波及到中原地区和长江中下游地区。之后的龙山文化进一步发展,社会分层明显,被认为已经进入邦国时代。但在距今4000年进入岳石文化时期之后,遗址数量明显减少,社会发展水平和地位开始明显低于中原地区。这可能与本区域较为发达的稻作农业难以适应气候的恶化有关,而且河流的淤积及其引发的水患也严重威胁了聚落的安全。

甘青地区地处中国内陆东南季风影响的边缘地区,降水稀少,气候偏干。在气候最为暖湿的阶段,文化的发展还基本可以与中原地区保持同步。但距今约5000年前后开始的气候逐渐干凉,对本地的原始农业有致命的影响。仰韶晚期开始的社会复杂化进程的停滞当与此有关。尽管距今4000年前后的齐家文化有较为发达的青铜冶炼技术,但社会复杂化水平并没有显著提高。而之后气候的进一步干凉化使文化面貌进一步衰落,统一的文化格局也被打破,出现了多个以牧业为主的地方文化类型。

西辽河流域在全新世大暖期气候背景下经过兴隆洼、赵宝沟、红山早期等时代的连续发展,到距今约5500年前后,发展出以牛河梁遗址为代表的大型祭祀遗址,包括女神庙、积石冢和祭坛,被誉为照亮中华大地的第一道文明曙光。而距今5000年之后,气候的干凉化和科尔沁沙地的扩张,严重影响了该地区文化的发展。之后的小河沿文化显示出明显的衰落趋势,遗址数量锐减,分布地域缩小。红山文化晚期开始的文明进程出现了倒退。环境变化引起的农业经济的衰退可能是重要原因。

长江中游地区的新石器文化到距今5000年至4000年间的屈家岭—石家河文化时期,进入了初级文明社会阶段,经济社会发展达到了十分发达的水平。但到距今4000前后,这一曾经辉煌一时的长江中游文明显著衰落了。洪患灾害的加重可能是重要的原因。从距今6000年起,随着人口的不断增加,人们从江汉—洞庭盆地周边地区逐渐向长江两岸的低海拔地区扩展,到石家河文化晚期,这种扩展达到最大规模,势必会大大增加洪水灾害的风险。由于高海平面所导致的长江干支流的水位升高又引起河流的淤积。距今4000年前后,长江中游已显著发生淤积。在长江两岸,已发现有大溪—石家河时期的遗址被埋于厚达数米的淤泥之下。

长江下游地区的新石器文化,经过上山、跨湖桥、河姆渡/马家浜-崧泽等发展阶段,到良渚文化时期达到顶峰,出现了都邑性质的古城及灌溉和防洪系统。但距今约4200年前后的良渚文化晚期,整个地区的新石器文化迅速衰落。这一发展历史同长江中游地区十分类似,只是衰落的时间略早。其环境的背景也是水患严重,人类生存的空间受到了频率和规模不断增加的洪水的影响。平原低地的农田和聚落被洪水淹没,极有可能是社会内部动荡的重要根源之一,最终导致了文明进程的结束。

而中原地区的自然环境条件则提供了更为广阔的空间和持续发展的可能。正如北京大学城市与环境学院夏正楷教授所指出的,中原地区从海拔几十米的平原到海拔1000多米的黄土高原中,分布着多种多样的地形,除却一些山地,都覆盖着厚层的黄土。这样的景观特点和土地资源条件使得中原地区发展出以黍和粟为主、兼有其他多种作物的旱作农业,并有较为发达的家畜饲养业作为补充。这样的经济形态最具抵御气候波动的潜力。而且,不同高度的景观单元又都是人类活动和文化发展的适宜地区,在面对灾害威胁之时,有很大的回旋空间。这使得洪水不足以对整个区域的文化发展进程造成毁灭性的打击,同时,为抵御洪水灾害而进行的社会组织管理还可能加速了文明因素的发展。

中原地区区域广大,环境相似,区内通达条件便利,有利于大区域的文化整合。这种大区域的整合在文化发展的过程中多次出现,而且规模越来越大。中原地区又居天下之中,与周边地区具有四通八达的全方位联系条件,有利于吸收周边地区的先进文化因素,丰富文化内涵,增强文化活力。

正因如此,在距今4000年前后全国文化大调整的过程中,中原地区不仅没有出现文化的显著衰退,反而进一步持续发展,在初级文明的基础上进一步发展,进入了中华文明的早期发展阶段,中原地区在中华文明发展历史中的核心地位得以确立。而其他地区文明化进程的停滞或逆转,文化明显的衰落,使各地区多元发展的地位不复存在,被纳入以中原地区为核心的发展轨道,开启了中华文明以统一发展为主线的新时代。(文 / 魏一平) 中原文明发展中原文化起源环境因素文明