思想的颤动

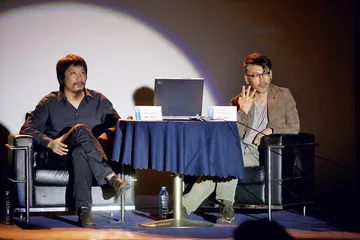

作者:三联生活周刊 ( 在“思想·广场”的三联生活周刊·UCCA文化节上,雷吉斯·德布雷与赵汀阳讲座专场《传承的困难:历史观与现在时》

)

( 在“思想·广场”的三联生活周刊·UCCA文化节上,雷吉斯·德布雷与赵汀阳讲座专场《传承的困难:历史观与现在时》

)

命名为“思想·广场”的三联生活周刊·UCCA文化节刚刚举行完毕。粗疏地观察这一文化节,就能发现与目前流行的媒体主办的文化活动迥然有别:所选取的对象,大多不是在大众传媒上的熟悉面孔,多是在自己领域有建树的学者、作家和艺术家,为何做这种选择?完全两种类型的人被组合在一起做论坛,选择的标准是什么?

组织者反复强调“广场”的概念和“思想汇集”的方式,也许可以通过这些渠道,去接触思想与这种方式的传播。

一种别出心裁的传播

很多听众以为三联生活周刊的文化节就是一场场的表演或者讲座,尤其是讲座嘉宾中包括刘索拉、朱哲琴、范竞马等音乐界人士的时候,可是他们没有想到的是,这些音乐家不是按照常规去讲艺术欣赏,或者简单地做小型表演,他们的题目都是自己钻研了多年的领域产生出的结果,比如刘索拉讲《对声音的反省》,而范竞马的主题是《中国的雅歌——如何用西式唱法唱中国歌》,朱哲琴讲《音乐与土地》。别的艺术领域也是如此,比如吴秀波是演员,他却不展现自己的表演技艺,而是和艺术史学者鲍栋一起讨论“表情”。组织者认为,进入艺术的途径特别多,光听一场常规的讲座,只是最简单的路径。这些领域的实践者可以带领大家从各个门道进入艺术生活,所以首先在题目的设定上勇于打破常规。

不仅讲座的方式打破常规,人选上也颇为不寻常,许多场讲座的学者、艺术家和实践者并非通俗意义上的热点人物,并不是被报道的对象和被追逐的人物,但是他们都是在自己领域扎实做研究做工作的人。组织方虽然也是媒体,但是他们认识到,大众传媒在传播时,囿于传播规律,往往更多传播热点新闻,或者热门人物,这些思想家或者艺术家们如果不被选中“热播”,他们的思想究竟有多少能传播到读者中,很可怀疑。

( 崔卫平和老安(左) )

( 崔卫平和老安(左) )

即使有些学者和艺术家也被选中“热播”,例如张永和、崔卫平等人也是媒体的常客,可是,有几重障碍使他们的很具体细致的思想在传播中有所损失。组织者觉得,思想有很多层次,媒体选中热播的,往往只是在某一阶段适合社会心理,或者和社会问题契合的那一层次的思想,可是,这样就造成一种问题,更丰富、更多层次的思想就被简化了。比如拿“城管”这么一个通俗例子来说,媒体所讨论的一定是“政府权力”问题,可是还有多重原因和多重解决问题的方式都被忽略了。思想的传播有多重途径,这次组织者选择了“广场”方式,让人在不依赖电视和报刊的传播方式,直接与思想者面对面,这样,我们的感知方式和热度都会不一样,能够直接感受思想者的热度,思想传播的艰难和不那么清晰的问题,都可以通过“广场”方式而有所缓解。

另外,在邀请这些嘉宾的时候,还注意到了他们之间的差异性。把相同的人和类似观点的学者汇集在一起,那样构成不了交流,不是“广场”,而是“集体”,这不是广场的特征。但是不同类型的学者和艺术家汇集在一起的时候,则更易显示出思想的多层次。还是以艺术为例,尹吉男从文官制度的变迁角度谈中国美术史,从贵族、文官和平民的中国宏观的社会背景的变化谈中国美术;而杨宏伟则发动所有听众一起,刻一张属于自己的版画;鲍栋则和吴秀波一起,从表情中看出了艺术的质地。这些问题本身构成了巨大的差异性。

( 王家新 )

( 王家新 )

除了注重差异性,讲演的题目也首先从问题出发。有些讲演者在播种程度上已经被符号空泛化了,比如张永和,大家都强调他的设计师身份,可是很多时候听众并不关心他真正的想法,所以这次他讲的是《设一个计》,去探讨设计的本源问题;刘索拉谈的是她对现代音乐符号化的反省。组织者对这些学者和艺术家的工作充满了敬意,所以才希望他们能摆脱被符号化的刻板结果,而从他们的各自工作方式出发,在广场上呈现出思想的多层次来。“思想并不应该停留在纸上,而应该是生长和传播的。”

远道而来的德布雷,身为法国哲学家,他的题目本来是《欧洲会衰落吗?》但是对于中国听众,考察欧洲哲学的思想传统,反思欧洲思想,可能缺少紧迫感,毕竟文化背景不同,需要情感上的倾向性,所以最后题目商定为《传承的困难:历史观与现在时》。如何对应今天世界的共同问题——这些题目本身都能催生新的思想,更契合在场的观众。

( 陈嘉映 )

( 陈嘉映 )

其实最主要的原因还在广场的“设定”,所有的参加者不是被动的倾听者,而是主动的参与者,他们的倾听和反映都能为文化建设增加能量。这也是广场的生长性。至于所有的讲座题目和思想者的讲述方式,并没有过多地去屈就听众,要求听众人人都能听懂。组织者明确提出,思想有尊严,一个思想家的讲述,肯定是希望能把被遮蔽的问题提出来。

在单独的讲座之外,还有几场搭配式的文化论坛。比如德布雷和赵汀阳,两人身份截然不同。德布雷是实践者,他早年曾经是格瓦拉的战友,后来以墨西哥记者的身份进入了玻利维亚,被该国军队抓获,进行了半年多的审讯,再之后他回到法国研究哲学,可是并没有放弃自己的实践活动;而赵汀阳习惯坐在书斋里进行研究。两人的工作方法大不一样,政治态度也不相同,但是组织者觉得,把这样两位放在一起,可以打破哲学家的沉思状态,让两种气质交融。事实上,德布雷自己也有很好的阐述:同志和朋友不是同样的事情,法文里两者完全不是同义。比起同志他更器重朋友,因为党派性和军事性的伦理能够把同志关系变成仪式性的,差不多成为必须之事情,而不是个人之间的联结。“老战友并不就是朋友,但是朋友就是朋友,越过时间的变迁和政治上的分手,朋友还是朋友。”所以,他很愉快地和朋友赵汀阳共同讨论问题。“在寻求正义的时候,我们遇见同志;在寻求真理的时候,我们遇见朋友。”这也和组织者所要求的差异性观念不谋而合。

( 范竞马 )

( 范竞马 )

将范竞马和欧阳江河组织在一起,也可以见到组织者的心思。欧阳江河是诗人,也是古典音乐爱好者,而范竞马是著名的歌唱家。这场讲座并不是谁介绍谁的问题,范竞马从古典歌剧出发,谈中国音乐的审美,以及如何用西方的方式去演唱这些中国歌曲,而欧阳江河则作为诗人谈诗歌内在的声音,两人交叉和错位的谈话使得主题不断深入,探索中国文化如何了解西方的可能性。崔卫平和老安共同观看老安的电影《五加五》,老安是意大利人,在中国待了很多年,他是一个纪录片的拍摄者,也是一个外来者;而崔卫平是大家都熟悉的批评家,但是这一场不是她去点评纪录片,而是作为一个细心看电影的人和导演一起、和观众一起琢磨。这种进入的角度,有助于在场者和这两位共同形成一个空间,解决一部电影的种种问题:拍摄、观看和解读。

再比如陆兴华、汪建伟和赵千帆的那场对话——《将要到来的艺术如何被引领》,一方是哲学体系,另一方则完全是当代艺术,可是谈论却很有张力,哲学为什么要进入艺术,反之,如何通过艺术空间进入哲学。

( 高毅 )

( 高毅 )

论坛的多样化

本次举办的讲座,可以分成几大类别。

( 鲍栋则和吴秀波(右) )

( 鲍栋则和吴秀波(右) )

有文学的——格非和王家新,但两人都不是简单谈论文学。格非从作者的身份讲起,他觉得,作者的身份在版权法出现之前是不确定的,所有的作者都会从前人的叙述中和当时的社会、思想状况里去寻求自己的创作源泉。没有一个作品可以称为是全新的。他列举了《金瓶梅》、《红楼梦》被不断修改的例子,说明了在过去的中国,书的作者很难说自己是完全独创性的,甚至“全世界的作家都在写一本书”,这个系统,和民间故事的系统是有一定兼容关系的。从这个角度看文学史,会得出完全不一样的结论,文学不再是孤独的,而是和作者的生活紧密结合的产物。那么,到了今天,该如何办?他然后讲今天的故事和小说的关系,作者如何介入故事,然后分析小说、新闻、段子的关系。“你要恢复小说的尊严,首先要恢复一个人真实的生活,敢于承担自己的生活,否则一切没有意义。”

格非讲的是承担,而王家新讲的是如何拒绝被意义化。消费时代有巨大的贪婪的胃口,他们会把文化消费为某种定型的产品,文化每被消费一次,人们的智力会下降一次。消费完了,大家寻找新刺激去了,许多诗人被社会简单地意义化、符号化了。比如顾城,大家记得的都是“黑夜给了我黑色的眼睛”。他自己也是如此,多年前入选中学课本的《在山的那边》到现在还广被销售,他现在听到别人朗诵这首诗,就会起鸡皮疙瘩,所以他觉得应该通过具体的写作,拒绝成为消费时代的消费品,至少不提供即时消费的意义,不成为提供什么格言、哲理的诗人。他说到自己非常喜欢的诗人策兰,他的名作《死亡赋格》问世后被迅速传播、接受、朗诵和改编,一些中学课本选入了此诗歌,包括某些独裁者也喜欢他的诗歌。策兰的警惕是后来再不那么写了,他的创作主动拒绝被意义化,他的许多新的诗歌不再是简单的储存诗意。他的变化引起了批评家的反扑,但是策兰对那些批评家要求他的诗歌一味散发出醉人气息的美学要求很反感,他觉得诗歌在进展是最主要的。“你们说我无味,那我就给你一首不能解读的诗歌。”策兰对评论家有诗学的回答方式。

( 张永和 )

( 张永和 )

除此之外,策兰还将莎士比亚的诗歌翻译重写,他毫无顾忌地打破了原来诗歌的流畅,把原来的文字切断再切断,形成了一种停顿,使诗歌走向了口吃的边缘。他拒绝把一切简单化、诗意化的努力,这样一来,诗歌在消费时代的存在就完全不同了,难度、复杂性和深度都使诗歌不那么容易变成文化快餐。“我们生活的时代,不能靠别人去给我们提供标准,你要从自己出发去感悟和体会。”王家新和格非两场完全不同主题的讲座,最后却得出了近似的一句话。

讲座中艺术史的重构非常有趣。传统艺术史的讲述方式,通常是某个时代和某个名家作品的顺序式的讲座方式,可是在这里,我们听到学者们在解构这种平庸的讲述方式之外,还按照自己的体系,重构了自己框架中的艺术史,比如尹吉男讲的《贵族、文官、平民》,他近年关注中国宏观艺术史,注意到一些基本现象,过去却很少有人提出明确观念。比如宋代之后书法的没落,宋代的书法家无法超越唐,包括唐以前。尹吉男觉得,这和社会政治背景的变化有很大关系:唐以前,贵族世系尚未终结,到了唐虽然开科取士,但是唐的旧贵族并没有终结,而唐著名的书法家、画家,往往都是贵族出身,纯艺术的审美方式在晋唐时代流行于贵族世家之间;到了宋代,整个文官阶层兴起,文官政治将书法作为进阶的手段,包括印刷术在两宋流行,使得血统贵族中流行的书法艺术变成了文官阶层中的帖学。尹吉男说,真迹学习变成了一种赝品学习,文官阶层的无法代代相传,也使学习变成了一种时断时续的事情。最后发展出了文人画,书法变成了交际、个性展示的手段,也和唐以前的书法产生方式差别很大。1905年,科举终结,书法更走向下坡路。

不过在文官体系盛行之后,还有一个血统贵族的余脉留了下来,那就是皇室帝王家族。元朝的赵孟頫就是例子,赵擅长各类书体,其成就远超一般书家;明宗室也都擅长绘画,明亡尚有“八大山人”继承了余脉;后来的启功也是如此。尹吉男觉得,几个系统的变化带来了一些反思,就是一个好的作家,包括学者,至少应该生活在几个世界里,不仅仅活在当代,也能活在古代,这样一来就有几种文化资源和思想资源。当代中国人很多只生活在一个世界里,而且是大众的语言和视觉系统,系统的简单,使得创造力也枯竭了。

同样讲艺术史,鲍昆从摄影机器的发展来讲摄影史。他收集了大量历史资料,他觉得,摄影机最早发明在1839年,从这时候起到1888年,是摄影史的第一阶段,摄影的本来发明就不是作为艺术装置,而是工业化技术。尼普斯拍摄了人类第一张照片,之后由达格尔推广为法国政府的专利,并且任何人都可以免费自由使用之。但是这时候,摄影术还必须需要复杂的机器设备,所以还只是少数人使用。随着其技术性的变革,如感光条件、相机大小的变革,使得新的摄影门类出现:新闻摄影、出发到异乡的摄影,包括19世纪摄影家拍摄的中国都属于这一框架内的系统。“摄影就是记录,信息生产越来越开始了。”

1888年,柯达公司的便携式相机进入了流通环节,随后是一系列更便宜、更快捷的拍摄方式,摄影的技术消费时代降临了,柯达公司将摄影整合为可以消费的产品,这才是摄影的转折点。摄影机不断地变革,造成了快照、新闻摄影和各种新门类,在鲍昆的这个体系中,包括布列松在内的摄影家都需要重新定位。

数码相机和手机的出现,带来了摄影更大的变革。鲍昆预测,单反将退出历史舞台。在这个庞大的历史过程里,摄影的门槛越来越低,到了今天已经没有了门槛,由照相机和分工赋予的摄影家的特权也成为过去式,摄影就是摄影,它不是艺术,而是一种媒介,包含着艺术的媒介。摄影的直接性和民主性使其成为人们思想意识投射、流露,包括宣泄的最有效的工具。鲍昆的结论是,照片是最具思想观念的媒介。“所以,让我们拿起自己的照相机。”

这两个重新构建的艺术史使听众非常兴奋,特别能带动听众对当下的反思,包括街拍等行为的意义。

除了观念的讲座外,还有不少实践者的讲座。包括刘索拉、朱哲琴、范竞马和吴秀波等人的被邀请,不仅是因为他们的艺术工作者身份,更因为他们是实践者。其中比较有意思的是左靖等人在皖南进行的乡村建设的实验。乡村建设目前在中国有一批默默的实践者,但是左靖等人进入的方式比较特殊,他们很多从前是艺术策展人、作家、艺术家,所以他们将自己的乡村建设实验和艺术轨道结合起来,依靠艺术系统进行自己的实践,由艺术空间向乡村输血。在皖南的碧山村举办多种活动,包括丰年祭系列活动,如互助传承展览、徽州历史文化展览、当地的百工、银幕上的乡愁等等。

与一般的乡村建设不同,他们坚持不能半途而废,不能在艺术活动之后割裂和乡村的联系。他们成立了碧山共同体,成员包括艺术家、设计师、画家等,不少成员在当地购买了废弃的老宅,包括粮库等,把历史保护的模式变成了自己切身可以行进的乡村生活。碧山丰年祭的活动将一直持续下去。

因为是具体的实践者,所以左靖特别能够从事实出发,而不流于概念。比如,如何处理和当地政府的关系?他强调既要保持距离,又不能回避,不要采取对抗式心理,而是要争取包容性,争取更大的空间,因为不可能绕开政府这一关。实际上,这种讲座对于下面的听众非常有指导性,因为不少听众也在做着同样的事情,也有不少听众专门从外地赶来。

吸引了最多外地听众的,也许是吴秀波。这当然是文化产业的效果,但是这些观众被带入完全不同的观念场的时候,同样感觉到了完全不同的思维的乐趣。吴秀波介绍自己对表情的理解:“人类除了语言之外,还在用另一种方式传递着某种生态信息。”而鲍栋则从人类表情的符号化,到非符号化来解析表情生产者,然后谈到整个文化、整个时代,拿出来做例证的,是历史上各种名作中的表情。这种结构方式,使本来可能成为一场明星秀的讲座坚实起来。在这些实践者的分析中,思想自然而然地在这里流动。

(文 / 王文) 刘索拉尹吉男思想艺术摄影吴秀波颤动诗歌