鲁尔三年展:钢铁丛林里的剧场味道

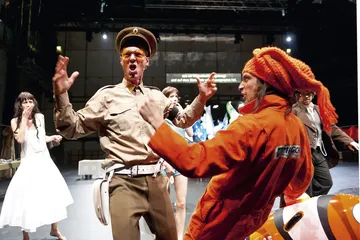

作者:石鸣 ( 海因纳·戈培尔执导的作品——约翰·凯奇的《欧罗巴歌剧1&2》 )

( 海因纳·戈培尔执导的作品——约翰·凯奇的《欧罗巴歌剧1&2》 )

抵达德国埃森是8月最后一个周末的下午,阴冷的天空不时飘下几串雨丝,提醒着人们这个地区的明媚夏日是多么短暂易逝。走出中央火车站,一片巨大的条幅从上至下覆盖了市中心最气派的购物中心大楼的小半面墙,白底红字十分耀眼:“埃森——2010年欧洲文化之都”。两年前的荣誉称号,如今依旧是这座19世纪以来的工业重镇的骄傲,当地人的说法是,埃森终于“擦去了脸上的煤灰”。从1993年关闭欧洲最大的炼焦厂——矿业同盟(The Zollverein)开始算起,这花了将近20年,“鲁尔三年展”(Ruhr Triennale)就是在这一过程中诞生的。

三年展创办之前,鲁尔区进行了一场长达10年的“国际建筑博览会”。那些裸露、肮脏、庞大的废弃工业建筑和钢铁结构,在80年代差点被彻底摧毁,90年代在来自世界各地的建筑师、艺术家手里被改造为景观公园,其中位于埃森市郊的矿业同盟于2001年被联合国教科文组织评定为世界文化遗产,这与同为世界文化遗产的科隆大教堂距离仅为半小时火车车程。“鲁尔区不再仅仅意味着重工业和陈旧的过去,也意味着新兴投资和未来,对我们来说,考虑如何利用这些经过改造的工业建筑做文化活动,变得顺其自然。”鲁尔三年展戏剧部负责人玛丽埃塔·皮克布鲁克(Marietta Piekenbrock)这样解释这一艺术节的创立初衷。从每年的8月中旬到9月底,一个半月内,艺术节上共有30多台演出轮番上演,除此之外,还有各种装置艺术、展览、论坛和讲座,活动场地都是曾经的工业废墟,今年已进行到第十年第四届。

三年展上的大部分作品都是主办方向艺术家邀约的新作,有些作品的创作时间长达2到3年。“为了做作品,艺术家们往往要来好几次(鲁尔区)。他们第一次来时,我们会带他们到处看场地,解释每处建筑的历史渊源。这里空间本身的特征是如此强烈,以至于成了戏剧作品中的一个补充角色,而每个创作者都最好提前意识到这一点。有的时候,有些人在作品快要完成的时候才发现他们很难将建筑的因素整合进去,这样就不得不花更多的时间来调整。在这个艺术节上创作作品是很难的,却也是很独特的。我们想做一些在别的地方、别的场地、别的剧院里看不到的演出。”玛丽埃塔说,“这里的戏剧,和其发生的空间之间有一种化学反应。”

意大利导演罗密欧·卡斯特路奇(Romeo Castellucci)的作品就是最直接的例证。演出不分舞台和观众席,表演区是用充气塑料临时搭建起来的一个游泳池,观众就围绕在泳池四周。演出一定要在19点半准时开始,为的是要利用高高的窗户里射进来的夕阳余晖。表演大厅长50米、宽12.4米、高约四层楼,没有其他光源,自然光线在穿越幽暗的空间时变得充满立体感,大厅里仿佛氤氲着一层神秘的雾气。戏命名为《民众。》(Folk.),卡斯特路奇坚持要在标题中加一个句号,理由是“民众本身就是一个事实,一个宣言”。演员全都是从当地人中临时招募来的,表演内容十分简单:人们一个接一个地鱼贯走入水中,像接力一样,完成类似洗礼的充满宗教感的仪式,直到突然有一个人拒绝传递,低头走出水池外,掏出一把剪刀,猛地刺穿充气塑料,泳池中的水如同决堤一般汹涌倾泻而出,所有观众被迫退后扶墙而立,哗哗的水声流入四周的排水管,足足排了10分钟才不再有积水;而天色渐暗的过程中,封闭窗户外的灯光反而渐亮,伴随摄人的鼓点声,映出如禁锢在地狱中受尽折磨的人挣扎的扭曲身影。演出结束时,大部分观众的鞋都打湿了,有不少人干脆赤足而行。

“我把水看做一个社会空间,它让社会联系变得真实可触,水也意味着信息交流与传播,想想有多少古文明发源于水畔。”卡斯特路奇说,“我让人们带着对仪式的记忆走进水中,可是这些仪式,多多少少又已变得空洞。你可以说这出戏很简单,因为它围绕的社会意象只有一个——水。”

( 意大利导演罗密欧·卡斯特路奇的作品《民众》 )

( 意大利导演罗密欧·卡斯特路奇的作品《民众》 )

水,同时也是表演地点的关键词。从1902年开始,这里就是煤电厂的蒸汽车间,如今尚存4个电动涡轮空气压缩机,直至1965年,一直源源不断地向炼铁高炉供应着温度足以融化铁矿的高压水蒸气。便利的地面排水设施正是当年为了减少积水而设,而长年的水汽蒸腾使这个车间的空气具有雾蒙蒙的质感。加上建筑本身的体量,卡斯特路奇发现,这里“带有天主教堂的灵光”,是一个“介于世俗与神圣之间的空间”。“《民众。》可说是一部与所处空间的历史有相当切实联系的戏。”玛丽埃塔说。

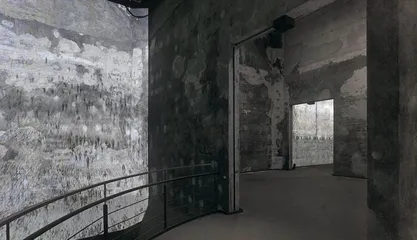

与此相仿的还有以色列装置艺术家米歇尔·罗夫纳(Michal Rovner)的新作《趋流》(Current)。 作品的主体是将经过处理的人流攒动的录像投影在曾经的筛煤、混煤车间的井壁上。这些井深达10米,在车间里有序排列,开采出来的煤矿运输到此处,被投入井底,进行一层层的筛选和再提炼。井口只有相当脆弱的铁栏杆可凭扶依,当年车间里长年高温,除了投煤口,再无其他窗口可进入光线,是一炙烤的幽暗之地。

( 在鲁尔三年展上演出的比利时尼德剧团的新作《76号市场》 )

( 在鲁尔三年展上演出的比利时尼德剧团的新作《76号市场》 )

看着投影中黑压压人影如同蚂蚁一般在井壁上蠕动、滑行、掉落,观者不禁生出如临深渊的感受。“这些深井如同倒置的金字塔,而人影处在永恒的移动之中,有时集聚,有时四散失却方向。”以色列评论家达维德·格罗斯曼(David Grossman)写道:“我们从中看到的是自身,想到的是过往,这些井变成了时光的通道。”

“两年前,我第一次看到这些深井,就想到这非常适合做视频装置艺术。”鲁尔三年展的艺术总监海因纳·戈培尔(Heiner Goebbels)说。他对三年展上所有作品的挑选具有最终决定权,并且这一权力将持续三年,贯穿艺术节始终,这使得他能够充分实现自己对这一艺术节的构想。2005年他认识了米歇尔·罗夫纳,熟知她的艺术风格。“总是把作品投影在石头上、墙壁上、沙子上或者纸上,她制造屏幕,将视频作为媒介的同时又让观者忘记其存在。”他当选为三年展的艺术总监之后,立刻给她打了电话,她非常忙,他劝说她接受邀请的理由是地点的强烈风格:“你一定要来看看这个地方。你要是看到了,就会知道为什么没有其他的选择,你必须做这个作品。”

( 以色列装置艺术家米歇尔·罗夫纳的新作《趋流》 )

( 以色列装置艺术家米歇尔·罗夫纳的新作《趋流》 )

米歇尔·罗夫纳专门为这个空间做了一个全新的作品,和艺术节上其他大部分新作一样,作品的生命力最多只能持续6周。“《趋流》移动到别处非常困难,因为你很难再找到这样深度的、四面闭合的倾斜表面。”海因纳·戈培尔说,“即使你忽略掉这些井壁蕴含的所有历史,仿制出空间的物理特征,你仍然带不走空气中那股独特的味道。”

这让人想起海因纳·戈培尔自己执导的作品——约翰·凯奇的《欧罗巴歌剧1&2》(Europeras 1&2)——在今年三年展上获得的评价。“他所给予我们的,是对所处空间的机械设备的充分利用。他还原了这里的工业气氛,你能想起充满工人的那些时刻,你看到了这座建筑的层叠历史。”克里斯琴·埃茨(Christian Esch)说,他是德国北莱茵-威斯特伐利亚州的文化组织(NRW KULTURsekretariat)的项目总监。

( 海因纳·戈培尔 )

( 海因纳·戈培尔 )

演出场地在波鸿世纪会堂,占地9000平方米,20世纪一半以上的时间里是当地最大炼钢厂的核心建筑。会堂内部经过空间的纵横分割之后,制造出了好几座舞台,《欧罗巴歌剧1&2》在最大的那个舞台上上演,其纵深达到90米。而海因纳·戈培尔充分利用了这90米的距离,舞台从声效和景片的调度上被分作6到7层,歌者分散在不同层表演、上场和下场,管弦乐团的乐手们分布在二楼的纵向长廊上,制造出来的乐声“如火车般呼啸而过”,舞台两侧由远至近安了四排电子钟,让观众清晰地意识到距离带来的透视效果。“我个人认为在很遥远的地方安排表演是很有趣的,你可以发现自己想看什么。我不是很喜欢传统的歌剧院的狭小舞台,所有布景都逼仄到你眼前,每个歌手都拼命往前挤着唱。作为观众我很不喜欢这样,不断被取悦的同时也失去了自由。我喜欢自己的目光随意巡游,因此我特地利用了这个空间能够达到的所有距离。”海因纳·戈培尔说。

“由于空间空旷,我认为这个场地给所有器乐演出都做了一个很好的示例,因为每件乐器都能够充分拥有声音振动、环绕的空间。我们把每个乐手都放得相距遥远,彼此孤绝,因此每个人都必须独立发声。扩音设备则能够很容易地解决距离带来的音量问题。”海因纳·戈培尔面对关于音效的疑问时解释道。

( 罗密欧·卡斯特路奇 )

( 罗密欧·卡斯特路奇 )

不同于传统的歌剧院,这里没有任何幕布来掩盖舞台照明设备和景片机械装置,海因纳·戈培尔干脆就让灯光调度和布景过程完全裸露在观众眼前,或者也可以说,他向人们赤裸裸地展现了一部歌剧是怎么“做”出来的:“工业空间天然地去除了剧场黑盒子的神秘效应,坐在最后一排的人也可以轻易看到什么时候是在‘演戏’。那么戏剧本身也就不用再担负制造幻觉的责任。戏剧本身得以成为独立的现实。”在演出过程中,更换布景的工作人员不时与演员一起站在舞台上,将景片升起或者放下,道具搬上或者撤离,他们在行动过程中,似乎丝毫没有考虑过对表演进程的妨碍和遮挡,而其动作的整齐划一,似乎变成了演出内容的一部分。有一个瞬间,所有的工作人员甚至站立在刚刚搬上台的道具之上,做出姿态各异的造型。总共的演出团队是84人,真正的歌剧歌手只有10人,常常处于被观众忽略的位置。

演出的上下半场风格截然不同。上半场服装和布景五彩缤纷,景片在舞台上如水一般流动,每隔三五分钟,就有新的视效跳出来;下半场则变得极简,舞台的大部分纵深都被遮挡掉了,一帧景片沿用到底,颜色减为仅有黑与白。有人说,上半场是“用来看的歌剧”,下半场是“用来听的歌剧”。

“尽管人们会看得眼花缭乱,这个戏在真正的歌剧院上演并没有什么技术难度。”海因纳·戈培尔说,“整个排练过程不过5周半,成本也远比一般人想象的要低,只花了原先预算的一半。剧中各种元素看起来复杂难解,但它们之间的所有联系,都不取决于导演。如果追究设计细节,就要请出灯光师、服装设计师、舞美师。对于我来说,这个作品有相当的工程化特征,我认为这非常好,等于让所有的戏剧要素都恢复它们自己的生命。这与欧洲的传统戏剧的权力结构有关。你什么时候看到各个部门的人员都在舞台上占有一席之地?但在这个戏里,每个组成部分都有自己的声音。灯光不再仅仅是为了更好地呈现演员,而是有自己的艺术表达特征。这原本是约翰·凯奇的概念,我的想法或许没有他那么激进,但是我认为让观众拥有更多选择是有趣的,他们可以自己选择欣赏戏的场景、演员、舞美、声效或者灯光。”

“另一件有趣的事情是,这部剧的所有参与人员都对自己的工作感到如此自豪。”海因纳·戈培尔说,“在演后谈中,我从没有见过一个照明技术人员如此骄傲地对观众介绍自己的工作内容。这完全是对传统歌剧等级结构的打破。”

《欧罗巴歌剧1&2》是今年鲁尔三年展的开幕演出。“选择这部作品开幕是有用意的。”克里斯琴·埃茨说,“从前,三年展曾致力于演出经典的歌剧剧目,比如《特里斯坦和伊索尔德》,可是效果却很失败。我们开始反思,作为一种艺术现象的戏剧经典真的是鲁尔三年展应该关心的吗?我们已经有那么多的歌剧院、音乐厅、戏剧剧院,它们已经为这些剧目提供了足够的演出空间。人们来到昔日的工业废墟,是否应该有新的戏剧体验?与此同时,我们做非传统的歌剧作品,实际上也给了传统歌剧院更多勇气来进行改革它们的制作和运营方式。我们通过试验展现了一种新的可能的路径选择。即使是那些对海因纳执导的《欧罗巴歌剧1&2》感到不满意的观众,他们也承认一点:这部歌剧并不是歌剧,而是一个关于歌剧的问题。而鲁尔三年展正是一个适合提出这样的问题的地方。”

“400年里欧洲歌剧其实没有改变”

——海因纳·戈培尔谈约翰·凯奇的《欧罗巴歌剧1&2》

三联生活周刊:这部歌剧上下半场特征如此泾渭分明,这是否是约翰·凯奇的原意?

海因纳:其实并非如此。凯奇当年创作这部作品时,本来计划只写第一部分,共计时长1小时45分钟。但是向他订制了这部作品的法兰克福歌剧院不满意,要求他给出中场休息的时间。凯奇表示反对,因为这部作品既没有开头,也没有结尾,也没有故事,也就无所谓适时中断。但是歌剧院总监坚持要有中场休息,于是凯奇就另写了第二部,共45分钟,第一部则缩短到1小时30分钟。当年限于歌剧院的条件,凯奇没有办法完全实现自己的舞台构想,我们这次在上半场,也就是第一部中,极尽所能地实现了凯奇的每一个指示,而在第二部中,我们为了凸显与第一部的不同,在舞台视觉上做了方向完全相反的处理。有人说第二部听起来像是歌剧的葬礼,这倒不是我们本来的用意,但我觉得这个说法很美。

三联生活周刊:我的感受是,就算对歌剧一窍不通、从未看过歌剧的人,欣赏这部作品,也能获得极大的乐趣。

海因纳:因为这部作品本来就无关理解,而是一种经验和感受。我认为那些从没接触过歌剧的人在看演出时反而更轻松,因为他们无需去努力辨识哪段咏叹调来自哪部经典作品,不用陷入非要将活生生的现实套入头脑中已知概念的强迫症中。其实即便是专家,恐怕也无法声称自己“看懂”了这部剧的所有部分,我自己就不懂。约翰·凯奇在写作这部作品时,汇集了西方400年歌剧作品之大成,舞台上所有材料都有其历史出处:布景来自32部歌剧,服装来自另外32部歌剧,第一部中的咏叹调来自64部歌剧,第二部则来自另外64部歌剧。舞台中有一段字幕,是拼凑的故事大纲,也使用了64部歌剧。因此,这部《欧罗巴歌剧1&2》是应用上百部歌剧的材料在创作,是凯奇与歌剧历史一场有意识的对话。从某种程度上说,看过这部剧,你就再也不用看别的歌剧了,因为你已经全都看过了。但与此同时,你也可以从这里出发,去探索歌剧这个庞大世界中你感兴趣的某一个枝节。

三联生活周刊:第一部观众看到的是舞台上的真实透视空间,第二部则遮挡了舞台,将透视效果放到了那幅自始至终没有更换过的背景图画中,这幅画的出处是什么?

海因纳:那是1604年一个荷兰画家的作品,画名叫做“中心透视下的街景”。我们没有做任何更改,只是稍稍添加了一点表达时间流逝的动画效果。1604年,正是大家公认的西方第一部歌剧诞生的年份。

三联生活周刊:听说你让歌者自己选择自己要唱的咏叹调?

海因纳:这是凯奇的指示。不仅是歌手可以自己进行随机选择,舞台调度的各个方面都是如此,乐队乐手的演奏,景片的更换,灯光的变动等等。凯奇用《易经》里面的“机会”原则来统筹这些碎片,就好像掷色子一般。之前提到的那些来自历史的歌剧原材料,也是他用这种方法选出来的。我们现在做的,就是应用类似的原则,编写了一个电脑程序,由电脑自动生成的代码,来决定演员的上场顺序、舞台前后左右走位等等。这部戏是完全去中心化的,唯一的约束是时间。凯奇设定了许许多多不同的时间碎片,每个碎片的长度都精确到几分几秒,每个歌手要做的就是在几分几秒开始唱,在几分几秒停下。我们严格遵循凯奇在时间上的要求。场内场外,触目可及的地方都有各式钟表。每个人口袋里都有一块表,在排练过程中,我们从来不和演员讨论表演,只说,“你快了5秒钟”,“你慢了3秒钟”,除了时钟,谁也没有话语权。这部戏里所有元素之间的联系与我这个导演其实没有任何关系,靠的是所有演出形式之间巨大的经过平衡的巧合。

三联生活周刊:为什么1987年首演之后,这部歌剧再也没有上演过?

海因纳:因为它与既成制度和体系背道而驰。通常,歌剧院里最重要的角色就是指挥,这部剧里却没有指挥。当年凯奇创做出这部作品之后,法兰克福歌剧院的总监要求担任其指挥,本来这与凯奇的创作原意背道而驰,但是他并不愿意与歌剧院闹翻,于是委婉地说:“你可以指挥,不过当然只是管弦乐团那部分。”歌剧院总监不久就发现,原来这部歌剧只使用了5个弦乐手。他自然对自己如此次要的角色表示了不满和拒绝,最终,这部剧首演的时候也没有指挥。这对歌手本身也是巨大的考验,因为他们失去了指挥和乐团的支持。但是他们同时也获得了自由和解放,不用再臣服于音乐或者导演的理性。

三联生活周刊:今年正好是约翰·凯奇诞辰100周年。你做完凯奇这部作品的感想是什么?

海因纳:我意识到欧洲的歌剧在过去400年间是多么的同质化。本来,在想象中,将这么多来自不同时代、不同作者的芜杂碎片组合在一部作品里,将会形成一个多么大的噪音,但是却没有,听起来它们都在同一个调上吟唱。欧洲的故事叙述传统其实又傲慢又狭窄,永远是王子、公主、爱情、仇杀的主题在循环。而文化经过了如此有序的编码,以至于欢乐就一定会这么唱,悲伤一定会那么唱,忧郁又是另外一种唱法。这种符号系统直到上世纪20至30年代都没有太大改变。因此,我做鲁尔三年展的艺术总监之后,致力于提倡“艺术作为体验”的观念。我对戏剧传达信息的功能不感兴趣。欧洲的戏剧经常减缩到语言层面,戏剧本可以远远超出这一层面,触及那些语言无法表达的领域。

(文 / 石鸣) 味道鲁尔三年丛林钢铁剧场