找寻父亲

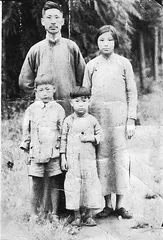

作者:李菁 ( 抗战胜利后,郑献徵与孩子们合影(前中为郑碧贤)(摄于1946年) )

( 抗战胜利后,郑献徵与孩子们合影(前中为郑碧贤)(摄于1946年) )

尘封的日记

2006年,旅居法国多年的郑碧贤完成了她耗时三年的一本书——《<红楼梦>在法兰西的命运》。书里主要介绍了曾在中国生活了48年的法国著名汉学家铎尔孟,与自己的学生李治华合作翻译《红楼梦》的故事。“写完了这几位老人的故事之后,不知道为什么,我的头脑中有时就会闪现出我的父亲。我能把铎尔孟的一生了解得那么清楚,为什么对自己的父亲却知之甚少?”

对郑碧贤来说,其实这是一个萦绕在心头几十年的问题。幼年时的郑碧贤对父亲郑献徵并无多少深刻记忆,印象中他整天只是忙碌于公务。自新政权诞生之后,在四川省水利局任局长的父亲郑献徵成了遭人唾弃的“伪官吏”,1950年,郑献徵在由重庆押到成都参加“学习班”的路上,服安眠药自杀未果,被送到荣昌老家休养。“这两三个月我跟他接触最多,那时候继母已经离他而去,只有我们兄妹跟他在一起,听他念点儿诗、讲点儿典故……那个时候接触最多。在我印象当中,父亲挺和蔼可亲的,还经常跟我们孩子开个玩笑什么的。他虽然试图自杀,但被救过来之后就觉得既然命不该绝,那就好好活着。他也没有一天唉声叹气、垂头丧气,或者特别颓废,一点儿都没有。不过没多久,父亲又被带走。”

对还不到10岁的郑碧贤来说,她并不知道此次即意味着永别。父亲离开后一年,她所倚靠的那个性情刚烈的叔叔也自杀了。她开始想父亲,想得偷偷掉眼泪,虽然她也知道父亲最不喜欢爱哭的女孩子。一个同学的叔叔是位邮差,专门跑荣昌到成都这条线,知道她心思的同学于是委托邮差叔叔把她带到成都去。“临行前,正在上中学的三哥不放心,就把父亲送给他的那支平时写日记时最喜欢用的派克笔卖了,卖笔的几块钱给了我。同学的叔叔把我放在邮政车后面的密封车厢里,门留了一条缝可以喘气。”背了个小红布包的郑碧贤两天后出现在大哥大嫂面前。大嫂含着泪说:怎么像个小叫花子……

父亲后来被判了7年,关在成都的监狱里,郑碧贤年纪太小,进不去,只能从去探望父亲的大嫂那里听到一些零星消息。有一次大嫂回来手上抱着一件染满鲜血的衬衣,原来父亲利用放风时捡的玻璃试图割腕自杀,不料再次获救。

( 郑献徵的新三台建设大纲手稿(1938年) )

( 郑献徵的新三台建设大纲手稿(1938年) )

曾自杀三次皆没有死成的郑献徵后来坦然接受命运安排,直到1969年突发脑溢血去世。此时郑碧贤已被下放到辽宁盘锦接受改造,听到这个消息时就只平静地说了一句话:“我要寄点儿钱回去……”除此之外还能做什么?自己正当“反革命”敢有什么要求?和父亲在尘世的一切关系就此了结。

没想到几十年后,正当她在心底萌动着要重新认识父亲的愿望而不知从何着手时,大嫂从美国带回来了一本父亲郑献徵的日记。大嫂告诉郑碧贤,1950年左右,她和郑碧贤的大哥一起到成都奎星楼街父亲的寓所去,被抄过的家已是一片狼藉,连下脚的地方都没有,唯独在客厅犄角的小柜子歪倒在那里。小柜子是由父亲自行设计的,上面有许多小抽屉,其中有个较大的方抽屉被暗锁锁住。在四川大学学机械的大哥用小铁片毫不费力地打开了抽屉,发现里面除了有父亲与友人政要以及家庭成员的合影外,还有一个日记本,日记本不大却很厚,里面写得密密麻麻。大哥既兴奋又害怕,最后还是决定把父亲的日记偷偷保存下来。

( 郑献徵的日记本 )

( 郑献徵的日记本 )

这一藏就是半个世纪。“大哥千辛万苦保存着这本日记,但实际上他根本就没有看过这里面到底写了些什么。开始想看不敢拿出来看,后来等到日记安全之后,他已没有精力去读,去研究。”郑碧贤的大哥几年前去世。这次回国定居的大嫂又把这本沉甸甸的日记带回来,亲手交给了在湖南长沙的三哥。“这是大哥的心愿,希望弟妹们传承。”

闻听此讯的郑碧贤似乎感到冥冥之中有一种召唤。她立即从巴黎飞回北京,又马不停蹄地找到长沙。当从三哥手上接过父亲的日记时,从不轻易流泪的郑碧贤竟然无法控制自己的泪水。“不知是喜极而流,还是为父亲坎坷的一生。”一旁的三哥轻轻地拍拍她的肩膀说:想哭就哭吧……

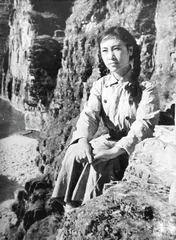

( 郑献徵(摄于1933年) )

( 郑献徵(摄于1933年) )

这本日记后来被郑碧贤带回法国,开始动手整理。“日记本上的字都是用钢笔写得密密麻麻的蝇头小楷,看起来十分费劲。我就用放大镜一个字一个字地读,有时候出现一个字不认识,先放在那儿,等后面它再一次出现时,再对照、推理……就这样整理出了13万字的日记。”沉浸于父亲日记的郑碧贤感慨不已:父亲的世界,以及他所处的那个时代、那个环境竟然如此奇特!可是它们全都被湮灭在历史的尘烟里。这也是她后来动手写那本《郑泽堰——民国县长郑献徵传奇》的最直接的动力。

拿到日记之后的郑碧贤,立即动身前往重庆、成都、三台、荣昌老家……这些父亲在日记里提到过的地方。找寻父亲郑献徵的足迹,成了她心里最强烈的念头。而曾经模糊的父亲的影像也在她的探寻之中逐渐清晰而完整起来。

( 1938年,由黄万里设计、耗时14个月修建的永成堰高家桥(摄于2002年) )

( 1938年,由黄万里设计、耗时14个月修建的永成堰高家桥(摄于2002年) )

三台治水

1937年,中日之战爆发。执掌四川军政大权的刘湘决意整顿政务,以应对抗战。三台县是一座有着1600多年历史的古城,当年川东节度使所在地即设在三台;而成都则是川西节度使所在地,其历史地位之重要,可见一斑。也正是因其战略地位之重要,刘湘将“三台县县长”这一人选,锁定在时任四川省建设厅主任秘书长郑献徵的身上。

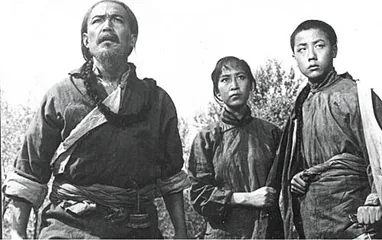

( 1960年,郑碧贤在电影《红旗谱》中饰演虎子姐 )

( 1960年,郑碧贤在电影《红旗谱》中饰演虎子姐 )

1900年,郑献徵出生于四川荣昌县一小山村的武举人之家,两岁丧父,好强的母亲独自将三个孩子拉扯大,并给这个长子竭力提供那个条件下所能享有的最好的教育。18岁时,郑献徵考上北京法政大学。“现在想想那个偏僻的小山村能出来父亲这样一位读书人,真是不容易。父亲读书时,是两个师长供他一个人——一个是我的叔叔郑英,一个是我姑父赵萼生,他们都早早进入了军队,而且都是同盟会会员。”

郑献徵来到北京的第二年,正好爆发了著名的“五四运动”,这位年轻的学子也必然深受这股时代大潮的影响。他和其他来自四川的志同道合者经常聚在一起谈论时政,他们后来组成了一个组织——“诚学会”,其中不少成员后来成为社会知名人士,比如著名实业家胡子昂、《新民报》创始人陈铭德等。毕业之后,“诚学会”的川籍学生大多返回家乡,郑献徵也是其中一员。他先是在重属联合中学(现重庆第七中学)任校长,又在卢作孚创办的兼善中学被聘为首任校长;1933年,经刘湘举荐,出任重庆大学秘书长,后代理校长;1936年任四川省建设厅主任秘书长。

( 1958年,郑碧贤在电影《渡江探险》中饰演何芳 )

( 1958年,郑碧贤在电影《渡江探险》中饰演何芳 )

被任命为县长时,郑献徵刚刚37岁。到三台赴任的途中,一路上所见的那些被迫背井离乡的流民,已让他意识到此行担负之责任重大。1937年,三台经历了一场历史罕见的旱灾,本来就穷困的三台更陷入绝境。“我查了三台当时的档案,发现很多地方都写的‘无水’、‘无水’,还有的地方为了抢夺水源而发生命案,社会治安也混乱不堪,抢劫、公开贩卖鸦片也屡见不鲜……”还未等郑献徵交接,前任县长早已留下这个烂摊子离三台而去。

就在郑献徵上任的第二天,原29军测量局局长霍新吾找上门来,向他建议兴修水利。原来,三台县有一条乾隆年间修的永成堰,如果修成,会对当地环境的改善大为裨益,可是由于涉及复杂的地形、地势条件,这条堰在100多年前修修停停,一直未能造福当地人民。熟知三台地形的霍新吾此番前来,正是想劝说新任县长郑献徵再次修建这条永成堰,把“救命水”引到三台来。在霍新吾的陪伴下,郑献徵到现场仔细考察一番,对霍新吾的意见深以为然。他们立即决定当天晚上就打报告。“父亲说,不修堰的话,没法治理水,更谈不上支援抗战。这一番陈辞很快起到效果。”

( 1983年,郑碧贤导演的京剧《奥赛罗》剧照 )

( 1983年,郑碧贤导演的京剧《奥赛罗》剧照 )

当时主管此事四川省建设厅厅长何北衡,与郑献徵当年都是“诚学会”成员,也在建设厅共事过,彼此都颇为了解与赏识。接到郑献徵的报告后,他立即召开会议研究三台修堰方案。很快,由留美博士曹瑞芬带领的一批水利技术专家来三台勘探。

经过一番论证,1938年1月1日早上7点,永成堰准时动工——其进展之快、效率之高,在今天看来也是颇令人惊讶。经过工程部门的仔细计划,动员了1.5万名民工,2500名石匠,由各户摊派出工。工人们每天上班都自带装着饭菜的瓦罐来,放在工地上,乡人形象地称之为“罐罐堰”。“每天都有几千个各式各样的罐罐摆在地上,一到中午,大家就找到自己家的瓦罐吃东西。我一想起这样的场景就会觉得非常有意思,这么多瓦罐,他们怎么也不会拿错?”郑碧贤微笑着说。

( 郑碧贤近照 )

( 郑碧贤近照 )

被任命为总工程师的是当时年仅27岁的水利专家黄万里。到了三台后,他选择在离工地最近的地方修了一栋茅草房,接来了夫人丁玉隽,他们在三台一共生活了三年,一个女儿还是在这里出生的。郑碧贤后来还专程去清华大学拜访了黄万里的夫人,已是九旬老人的丁玉隽还记得在三台三年的生活,对郑献徵也记忆犹新:“郑县长,年轻、能干,长得也很精神。”

郑献徵与工程师每天到工地视察。郑献徵向修坝的工人承诺:以谷子和现金作为工钱,工钱按天计算,每天完工即行发放,绝不拖欠一粒粮、一分钱。“每天下班之前,都有专人用滑竿抬着钱,用箩筐装满谷子送到工地上。钱也不一定要交到具体人手上,只需放在他指定的地点,上面再压上一块石头就可以了,这样做不是怕偷而是怕被风吹走。这样的场景颇有点像天方夜谭的君子国。”郑碧贤说,整个14个月的工程期间,将近2万名民工,竟然没发生过一次银钱上的差错。

现在三台县的老人当中,依然流传着当年修堰的很多故事。“穿山甲”是其中一个。当时工程最艰巨的地方,是一段200米的输水隧道。霍新吾让工人们两头开挖。“当时工人们不干:‘你又不是千里眼,你还能看到石头里面?万一打歪了,我们岂不是白干了?’霍新吾立了军令状:‘如果打不通,枪毙我!’这样老百姓才开始动工。”霍新吾的儿子霍连科后来告诉郑碧贤,动工之后,霍新吾心里也打着鼓,天天在现场盯着。打通那一天,大家都欣喜若狂。“之前反对最激烈的一个人拎了一壶水,带了白糖,前去谢罪。这在当地还有档案记载。”

水除了在底下流,还要上山——从这个乡的山上要引到另一个乡的山上,工程非常大。中间要架一个石拱渡槽,为此需要在桥下打底桩,可是这下面都是一片沼泽地,根本无法施工。工人们试着浇了很多四合土,放进去即被水冲走,大家一时毫无办法,工期又迫在眉睫,怎么办?“当时有当地农民提议,用当地产的一种叫做青冈木的木材代替——青冈木见水就结实,越泡越硬,100年后变成乌木。黄万里立即采纳了这个建议。当时砍了3万多棵青冈木做底桩,上面用砂子、石灰、碎麻和糯米组成的四合土,最后把桥架起来。”

为了感谢黄万里,当时三台县想为这座桥取名“万里桥”,但被黄炎培拒绝。他说:黄万里才27岁,他不配。后来就以高桥村地名称为“高家桥”。10年后再看这座凝聚着诸多有志之士心血的高架桥,郑碧贤不禁感慨万分:“桥建成之后七十几年过去了,它还经历了汶川大地震,却没有裂一丝缝!”

没有任何现代化机械,全部靠人力修建的46.5公里的永成堰,在1939年3月放水。

从1937年10月18日郑献徵到三台上任,向省建设厅提出申请修堰,工程师们实地勘测设计,落实贷款资金,到1938年元旦开工,总共两个多月;从1938年元旦到1939年3月6日完工,耗时仅14个月。考虑到战火纷飞的时代背景,这种不被我们所知的“中国速度”,更令人油然而生一种敬意。

“其实堰修到最后阶段的时候,钱已经不够了。父亲觉得国家有难,再向政府要钱,他张不开这个嘴,所以1938年底的时候,他卖掉了郑家的祖产,筹了4万多银元才把堰修好。堰史和三台县的档案都记录了这一点。可是从此之后他就变穷了。”郑碧贤说。为了感念郑县长的功德,当地代表开会决定,将堰命名为“郑泽堰”。这个堰的修成,对三台地方也产生了巨大的改变。三台后来还赢得了“抗战模范县”的称号,成了抗战期间后方的一个大粮仓。

“万民伞”

郑献徵在三台做县长期间,发生的另一件重要事情,则是接纳了“流离失所”的东北大学。

东北大学1923年创办于沈阳。1928年,“少帅”张学良继任东北大学校长,此后,东大曾有一段短暂的辉煌。当年8月,留学归来的梁思成、林徽因夫妇受张学良之邀,在东北大学创建了中国第一个建筑系。1928年9月,50名女生进入东北大学,从此开创了中国历史上男女同校之新纪元。当年的东大学生刘长春,即是在张学良校长出资8000现洋的资助下,参加了第10届洛杉矶奥运会,成为“中国奥运第一人”。令人痛惜的是,“九一八”事变将这个本来蕴含着无限期望的萌芽无情斩断。日军一夜之间占领沈阳之后,东大师生被迫走上流亡之路,成为中国历史上第一所流亡大学。东大师生一部分流亡到北平,还有一部分到了西安。

1936年12月底,“西安事变”爆发之后,这个有着强烈的张学良烙印的学校,处境陷入尴尬。当时国民政府教育部下令,让东北大学迁往青海。此时,曾留学美国的臧启芳出任东北大学代校长,臧启芳焦急万分,如果把东大迁到青海,无异于自生自灭。而同情东大师生的西安行营主任蒋鼎文则暗地里给臧启芳出主意:为什么不到内地试一试?

于是,臧启芳立即派法学院李文忠前往四川探路。“那时候东大像个烫手的山芋,谁都不愿意接手,而且抗战期间流亡到四川的大学也特别多,一下子人口激增,负担也特别重,所以李文忠到那儿之初也接二连三地四处碰钉子。”

三台县县长郑献徵知道了这个消息,他表示愿意接收东北大学,虽然三台本身也是一个经济困难重重的地方。臧启芳得知此讯,高兴异常。蒋鼎文也慷慨借出两万银元迁移费,并拨10余辆大卡车作为交通工具。1938年4月,东北大学开始迁往四川。郑碧贤后来从经历了这段历史的东北大学学生的回忆录中看到,600多名师生从西安坐火车到宝鸡,大卡车拉着部分家属和学校的仪器,而年轻的学生们则被编成三个中队,徒步翻越秦岭。这支特殊的队伍一路经过千辛万苦,到达三台。当时郑献徵带领上万名三台各界人民,在县城里拉起了横幅,热烈欢迎他们,这给了这些流亡在他乡的东北学子们以无比慰藉。

“如果没有臧启芳的苦心、蒋鼎文的协助、郑献徵的接纳,东北大学早在1937年就从历史上消失了。”回顾这段历史,郑碧贤感慨万分。她说父亲当时的想法是,“勒紧裤腰带也要保存国家的抗战实力”;另外,目光长远的郑献徵也意识到,东北大学的到来对改善三台县的整体文化素质也意义重大。

1938年,四川王刘湘在武汉去世。蒋介石本来准备任命张群任四川省政府主席,却遭到地方势力的强烈反对;他只得任命川籍将领王缵绪、邓锡侯担任四川省的军政职务,但内部矛盾依然激烈。无奈之下,1939年9月蒋介石只得自己兼任四川省主席。以一国之元首兼任地方之主席,此例也殊为罕见,足以说明蒋介石对四川这个抗战大后方的重视。为了改变四川长期以来各自为政、地方财政混乱的局面,蒋介石决心成立财整处,进行财政整顿,继任四川省主席的张群向蒋介石推荐了郑献徵。

1940年5月10日,郑献徵离开三台、前往成都赴任四川省财整处处长之时,三台县城到处挤满了欢送人群,父老们拦道送万民伞,可惜这些图片资料都在后来的动荡中被烧毁。“幸好父亲的日记里也记载了当天的场景:三台父老昆弟以亘古罕见之大典送余启程……余诚何功何德而能当此旷代罕见之盛典乎!”

不过,郑献徵任财整处处长的时间并不长,很快就又被器重他的张群调往他处。抗战爆发后,沿海一带沦陷,海盐也都沦为日军控制;而随着大量难民涌入四川导致人口激增,与百姓生活息息相关的盐,也成了具有战略意义的商品。在此背景下,1939年9月,以井盐主产区为基础的自贡市成立。第一任市长曹任远是自贡当地人,他是位化学博士,当年著名的阴丹士林布就是他发明的。可是这位曾留学美国、德国、日本的化学家,无论对投机钻营的盐商,还是精明圆滑的政客,都束手无策,上任没多久就挂冠而去。

沿海的盐被封锁,自贡的盐一定要保证西南供应,张群认为必须派一个强有力的人去执掌局面。这时候,张群又想到了他一直非常信任和赏识的郑献徵。“那时候父亲的身体不好,他也知道自贡市的情况非常复杂,所以本不想接这个摊子,但是因为自贡的战略地位非常重要,张群也对他寄予厚望,他也知道这个责任必须有人担当起来,所以养了一段时间,还是毅然赴任。”

郑碧贤对父亲的找寻之旅,当然包括自贡在内。“我到自贡市后发现,那里的档案保存得非常好,有六大撂。有两件事让我非常有触动:一是他给盐工发护照。当时乱抓壮丁的情况非常严重,他为了保证盐的正常开采,设计了一种护照发给各个部队,这样盐工就安全了,不会被抓走。二是在档案里我看到了他的财产清单。上面登记在册的是竹凳、箱架子、砚台、火盆、脚盆、桌布,几个锅几个碗之类的,还有几张当票,没什么值钱的东西。陪同我去的自贡市官员都很惊讶,然后都又非常感慨:在那个盐比金子更宝贵的年代,盐都的行政长官就坐在金柜里,而他的日用品就是这些现在扔了都没人捡的破烂。今昔相比,真是天壤之别……”

抗战胜利后,四川省政府决定把水利局从建设厅分割出来,成为独立的行政机构。水利,在任何政权下都是令人垂涎的肥差,所以对这一职位争得也非常厉害。“建设厅厅长何北衡向省长邓锡侯表示,水利局局长一定要让郑献徵来做,因为只有他合适,别的人我都不放心。”于是,郑献徵成了国民政府最后一任四川省水利局局长。但是无论他在属于自己的位置上怎么兢兢业业、恪尽职守,都无力挽回大厦即倾的局面。

“后来很多人问我们,你父亲为什么没有去台湾。其实当时大家对国民政府内部的腐败也很不满,另外我们家的官没有那么大,需要自己花钱打点,一大家子8个人,需要一大笔钱,他没有这笔钱。”卢作孚和何北衡去了香港,1950年又受周恩来之邀回到了大陆;而此时与他们私交甚好的郑献徵,却作为旧官僚的一员,成为人民政府的专政对象。

重修古堰

当郑碧贤在2006年第一次踏上三台县的土地时,内心最朴素的想法不过是“走一走父亲去过的地方”。可是她没想到的是,这一去,她与三台也结下了又一段情缘。

1953年,郑泽堰改名“永和堰”。郑碧贤看到了曾经凝聚着父亲以及诸多有志人士心血的堰已坍塌、堵塞,一副破败之相。特别是1998年那场特大洪水,十几万亩土地全部被冲毁了。这条在抗战那么困难的时候奇迹般修成的堰,眼下却成了这个样子,这让她深为难过。有农民听说她来,偷偷写了封信塞给她,跟她讲这条堰的历史,希望她能帮着给他们呼吁一下,修一修堰。

“我没有想到,三台县的百姓对我有那么大的期待。没有人知道我的名字‘郑碧贤’,他们只喊我‘郑县长的女儿’,带我去看堰。”回想起当时的场景,郑碧贤坦承:“我还没有‘子承父业’的想法,但是他们握着我的手,看着我,那个眼神让我受不了。他们不知道我有多大能耐,以为我是从法国回来的,肯定能帮助他们。我只好说,我试试,我尽力。既然承诺了去试试,就要去试。”

2007年,郑碧贤争取到了和省水利厅厅长见面的一个机会。见面当天,厅长迟到一个多小时才露面,没有解释,也无半点歉意,这让郑碧贤心里已有隐隐不快。双方交谈之后,厅长也毫不客气地告诉她:“我们四川那么多堰,管大不管小。要是都江堰,要多少钱都可以。那个小河沟……”郑碧贤一听到“小河沟”这三个字就急了,她奋力争辩:“它不是一条小河沟,它养育了20多万人,十几万亩土地,46.5公里长,怎么是小河沟呢?”

这次见面双方不欢而散。“对郑女士迟到了而没说对不起”的事很快就在水利厅流传开来。不久,这位水利厅厅长调任他职,新上任的水利厅厅长和郑碧贤见面的第一个动作就是抬腕看表:“我没迟到!”——讲到这样的小插曲,她也不由得乐了起来。

“他这一拒绝,反倒把我刺激起来了,非干成不可!”郑碧贤骨子里的倔劲被激了起来。她找到了老舍的儿子舒乙,正在开“两会”的舒乙很快写了份提案。批示下来了,他们兴致勃勃地去了三台,却发现这份没有任何关于拨款的实质内容的批示,不具什么“含金量”。怎么办?想办法继续找。“我像要债的一样,找东北大学,找香港张学良基金会……都没什么结果。法国的朋友们说:我们也可以给你捐点钱啊!你何必这么辛苦?我说这算什么事呢?我还得继续找!”

2009年初,一个偶然的机会,朋友将郑碧贤介绍给水利部部长陈雷。部长同意见她,时间只有20分钟。想到与部长素昧平生,怎么能有效地“推销”自己?郑碧贤精心准备了一个小册子,把这条堰的历史、现状等等内容,让在法国学设计的女儿专门“包装”了一下,然后附上自己言辞恳切的一封信。

实际上谈话只有十几分钟。部长看完信,马上叫来两个司长——计财司和农田水利司一块谈。听到部长提到“钱从哪里来”这句话时,郑碧贤心里稍稍震惊了一下。20分钟的接见时间已到,郑碧贤告辞而归。刚回到家里,她就接到部长秘书的电话,告知部长的批示已经下来。辛辛苦苦奔走了几年,幸运却似乎在一瞬间降临。郑碧贤恍若梦中。等到文件传到三台,下面的人一片茫然:“他们可能做梦都没想到,天上会掉这么大一个馅饼。大家都被砸晕了。”“醒”过来之后,大家开始着手准备招投标、找设计单位之事。

自己的使命到此结束了吗?郑碧贤起初也有些犹豫不决。这几年跟水利打交道,其中所见所闻之一些怪现象让她放心不下。可是要亲身介入吗?自己所有的知识背景与水利没有半点关系……身边的朋友都劝她打消这个念头,认为这是一个根本完不成的任务。只有一个人支持她,这个人是郑碧贤在中央戏剧学院读大学时的同学。“你不是学过导演吗?你就没有这个能力?咱们能指挥动那么多人,你就不能指挥这几个人?你既然能搞《奥赛罗》,你就肯定行!”于是,她抛掉所有犹豫,从招标、投标开始,学水利、学工程,上网学、找人教,一切从头开始学了。

故乡异乡

三台人也许不知道,这个“郑县长的女儿”本身也是一个有故事的人。

当年寻父未果的郑碧贤就此留在成都。在整个中国被充满着革命激情的红色艺术笼罩的年代,这个十几岁少女也整天跟着同学们一起又唱又跳。慢慢地,她觉得自己爱上了那个叫“艺术”的东西。13岁那一年,不知哪儿来的力量和勇气,有一天,郑碧贤突然决定给茅盾写封信,信里她用充满强烈自信的口吻告诉这位新中国的文化部长:“我将来也要当优秀的艺术家,我要跳舞。”然后寄了一张自己的照片——照片上的小姑娘梳着两个小辫儿,穿个背带裤,瘦瘦的。茅盾把信转交给办公室主任赵枫,让他有机会关心一下这位心怀大志的四川小姑娘。

这封信又被转到了吴晓邦手上。吴晓邦是中国最有名的舞蹈家,在中国有“男吴女戴”的说法,即指吴晓邦与戴爱莲。不过与留学美国、跳芭蕾舞出身的戴爱莲不同,在日本留学的吴晓邦学的是现代舞。1956年,吴晓邦要到西南巡回演出,启程之前,有人告诉他来看看四川一位叫“郑碧贤”的中学生。“到了成都之后,吴晓邦写了封信给我,让我去看演出,我拿到它高兴极了。于是我就去买了把夜来香送给吴老师。吴老师当时跟我讲,我们这儿不收没文化的人,你回去得给我写一篇观后感。”

第二天,郑碧贤把她昨天写的看完吴晓邦的独舞《饥火》之后的文章交给吴晓邦,他看完之后,对眼前这个13岁的女孩子大为惊讶。“他就把我收进他的天马工作室,跟他们到贵州、云南、广西巡演,当年就来到了北京。我在路上就开始学跳舞,跳孔子的舞、《游击队员之歌》等等。到北京后,郑碧贤第一次在天桥演出时赵枫特地来到后台,说:“我要来看看给部长写信说将来要当艺术家的小孩儿。”还嘱咐她要好好学习。

1958年,郑碧贤在八一厂拍的电影《渡江探险》里,演了里面的“何芳”一角。1960年,郑碧贤又在《红旗谱》里出演男主角虎子的姐姐。“那部片子是凌子风导演的,有一回在永定河拍虎子姐姐自杀的镜头,天很冷,我穿着棉袄往河里走,水冷得要死,一直要淹没。第一天没拍好,这场戏连拍了三天。我就想我以后一定要当导演不当演员,太惨了,所以后来我报考‘中戏’时候,坚决不报表演系,一定要报导演系,老师还觉得很奇怪。”她笑着回忆。

从中央戏剧学院毕业的时候正赶上“文革”,因为对江青有看法,1967年郑碧贤被打成“现行反革命”。她曾经和郭兰英一起被关在歌剧院的一个房间里三个月,“提审时互相担心,挨了打互相抚慰”。郑碧贤后来被下放到辽宁。“因为听说有些女孩在批斗中衣服被扯烂后羞愧自杀,郭兰英还特地把自己身上那件浅蓝色的套头衫给了我”。郑碧贤说。

当时郑碧贤与很多文艺界人士一道,被下放在盘锦苇塘地劳动改造,其中就包括张志新。“我的罪状比她要轻一些,我们还可以和革命群众住在一起,她一个人住在比较远的地方。最后逮捕她那天,她的亲人都不在现场,我们在现场陪斗,张志新被押上来时怕她喊叫,一个人伸手端掉她的下颌,另一个人就生拉硬拽掉她的头发。她的下巴被端掉了以后嘴角流出血水,逮捕她的人就说:你看,不见棺材不落泪,反革命分子就这个样。然后她就被押走了。我们因为是陪斗,比革命群众站得要近一点,所以能看到她。”这些沉重的往事郑碧贤并不愿轻易触碰,她说“提到这些事情就挺心疼的”。

郑碧贤的生母在她8个月大的时候服毒自杀。继母对待他们兄妹并不好,也许是这种家庭背景,让郑碧贤养成了独立而坚强的性格。那段非常的生活使许多人精神崩溃,但郑碧贤没有,艰难的生活反而让她有了一定要坚强活下去的信念。“我就是想我们还那么年轻,一定要坚持住,看到他们抗不过我们的那一天,这个信念一直都有。所以在底下劳动的时候,我尽量让自己能够生存下来。”

当生活恢复正常秩序时,郑碧贤到了中国戏曲学院刚成立不久的导演系教课。总是想独辟蹊径表达自己的郑碧贤想编一个自己的戏,思来想去,对西方题材比较熟悉的她最终选了《奥赛罗》,“行当也全,又有激情”。于是她开始动手将它改编成京剧。1983年,京剧《奥赛罗》在北京公演,成为一个引人瞩目的文化现象,集编剧与导演为一身的郑碧贤获得一片喝彩。可是这个《奥赛罗》也招来了不少麻烦:“有人来问我为什么排这个戏,总觉得我在影射什么。没有啊,我就是喜欢。”可是这部戏依然受到很多限制,“海报给摘了,也不许卖票给外国人看”,当时美国导演阿瑟·米勒正在北京人民艺术剧院排《推销员之死》,也因为这些莫名其妙的限制而失之交臂。

1986年,中国举办莎士比亚戏剧节,曹禺老先生特别提出,“没有京剧《奥赛罗》,就不能叫莎士比亚戏剧节”。她也毫无忌讳地接受外国记者的采访,和他们交流,而没有意识到不觉之中也许碰了某些人的“禁区”。9月的一天,几位便衣突然来到学校宿舍把郑碧贤带走,车转来转去,她后来才知道自己被带到了戏曲学院对面的第一监狱。房间里关了十几个人。“这是我第一次碰到死囚犯,没过两天就拉出去枪毙”。她说,被关在一起的还有某领导的儿媳妇。“她到处替丈夫鸣冤,找这个叔叔那个伯伯,总找就进来了。”没有人告诉她究竟犯了什么“罪”,只是不停地盘问与她接触的那些人究竟说了些什么。

“失踪”了一个月之后的郑碧贤又被放了出来。她曾试图弄明白一些原因,但最终又放弃。“我决定把这不快乐的一页翻过去,不再纠缠一些事情。比起那里面的其他人,我已经是万幸。我逐渐明白了,在这个社会中,各种不公平、奇奇怪怪的事情很多,你要揪住不放只能是让自己不痛快,只能继续往前走。所以这个阴影我自己就把它抹掉了。”

1991年,郑碧贤远赴法国,开始了另一个人生。她只是没想到,20多年后,冥冥之中似乎有一种神秘的力量又把她牵回故土。

古堰新生

水利部的拨款下来了。郑碧贤在成都租了一套房子住下来,随时随地去检查。大家都知道钱是这位“有背景”的郑女士要来的,所以她去问一些事、去检查,没有人敢不理她。水利厅请了一个退休的工程师,和郑碧贤一起负责监督。“我天天盯着他们,我问这个水泥是多少号的,里面有没有猫腻之类的,我知道他们一定很烦我。”很多人以为郑献徵当年是做水利的,女儿也一定懂,所以郑碧贤也唬住了不少人。

与以往模式不一样,工程队和她的关系很好,她问他们的难处,帮他们解决。工程队完成工期后,相关单位不拿红包不给验收……她写下来,写了十几条一条条报告上去。“我知道我的机会只有这一次,不可能再给我第二次机会完成这条堰。我要盯着就是为了这个。”

第一个工程设计方案有问题,她径直找到设计者,劈头就问:你们这里头有没有潜规则?又直截了当地问对方给了多少回扣,奇怪的是,对方竟然如实相告。然后她又找到三台县的相关单位,“威胁”对方:你们的事情我都知道,人家给你们回扣,拿了多少钱,还有多少钱没拿……“工地完工需要验收单位验收,你不送红包人家不给你签,所以我就直接去问验收单位:‘你这样不就是让工程队的人偷工减料吗?’”久而久之,郑碧贤都知道自己是个不受欢迎的人,但是碍于她“有背景”,别人也不能拿她怎么样,反而收敛许多。女儿说,潜规则到处都有,但我妈不懂潜规则,她的牌是乱打的。

有一次,郑碧贤突然听说工地上打起来了,她一边急匆匆地在鹅卵石地上跑,一边脑子里还飞快地转着,让旁边的人拍照留证据。提到这一点,她还有点小得意于自己早期做导演锻炼出来的“综合能力”。

累得身心俱疲的时候,有时她又忍不住默默地问自己:这样辛苦到底是为了什么……可是,每当此时,她又感觉父亲的一双眼睛在盯着自己,这让她又有了继续下去的勇气和信心。

1939年3月26日是郑泽堰通水的日子,71年后——2010年3月26日,永和堰又重修通水。“这并不是刻意的安排,而是工程进展到那时候,必须要通水了。”郑碧贤宁愿相信自有天意促成这种巧合。父亲在世时,对父亲的陌生与不了解是郑碧贤一直引以为憾之事,几十年后,通过重修“郑泽堰”,她终于跨越时空,与父亲重新“相遇”,也完成了和父亲的心灵对话。

(文 / 李菁) 父亲找寻