永生的四种模式

作者:陆晶靖 ( 萨卢佐王子的城堡里描绘永生泉传说的壁画(局部图) )

( 萨卢佐王子的城堡里描绘永生泉传说的壁画(局部图) )

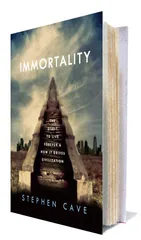

自然界所有的生物都在努力活得长些,但只有人类追求永生。早在4000多年前,人类最早的史诗、苏美尔人的《吉尔伽美什》就讲述了一个英雄寻找不死药的故事。吉尔伽美什历经千辛万苦找到灵药之后,一条蛇偷吃了它。蛇获得了蜕皮的能力,英雄却绝望而死。这个故事在结尾处想说明,不死药是和人类无缘的。可是这个劝诫也许来得太早,以致没有人听它。英国人斯蒂芬·凯夫在《不朽:永生的愿望及其对文明的驱动力》里说,从古埃及到中国到基督教世界,各种不同的文明都对永生的概念着迷。这种着迷深深地影响了文明的进程,成为宗教、哲学和艺术的重要基础。斯蒂芬·凯夫住在柏林,是《金融时报》的专栏作家,也为《卫报》、《纽约时报》和《连线》杂志撰稿,2001年,剑桥大学授予了他名誉哲学博士学位。这是他的第一本书,不过起点很高。他经过一番总结后说,人类所有对长生的迷恋最后都可以归结为四种模式:长生不老、死后复生、灵魂不灭,以及声名流传和基因遗传。这四种模式不是相互独立的,在一个文明里,也可能会出现多种模式共存的情况。

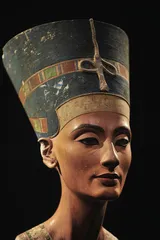

1912年,德国考古学家路德维希·布克哈特在埃及南部的一个墓穴里发现一尊距今已有3000多年的彩色半身像,塑像人物叫奈菲尔提提(意为“美丽的女性”),是古埃及第十八王朝著名法老阿赫纳顿的妻子。和前人相比,法老阿赫纳顿很有一番雄心,他尝试废除古埃及众多的功能神(包括死神奥西里斯),独尊太阳神阿托恩。他在全国范围内建起众多的寺庙,还新建了一座城作为首都,城里到处可见他和妻子奈菲尔提提沐浴在阳光里的场景。这些做法遭到了古埃及人的怨恨,因为他们相信阿赫纳顿亵渎了其他神灵,为了追求他自己的永生破坏了普通人死后在彼岸的秩序。阿赫那顿死后,原来的祭司们进行反扑,恢复了旧秩序。埃及人相信名字是生命的一部分,有阿赫那顿夫妻形象的壁画被铲掉,连他们在公开场所的名字也被抹去了。不过这对夫妻的影响并未结束,弗洛伊德在《摩西与一神教》里说,摩西是阿赫那顿时期的皇室成员,他把对太阳神的尊崇带出了埃及,最终演变成基督教。

道金斯说:“我们是永动机,这里的‘我们’不仅指人类,包括所有动物、植物、细菌和病毒。”在物种的范畴里,每个个体都在努力活下去以保持种群的延续,但只有人类有对死亡的意识。我们会做一切事情来避免死亡,同时又意识到:死亡终究无可逃避。我们没有死亡的经验,因此无法真正理解死亡这个概念和死后的一切情形。凯夫称这种情形为“死的悖论”。在具体的层面上,每个人也无法设想自己的死亡,我们对死亡的一切知识都建立在别人的死亡上。弗洛伊德在1915年的一篇论文里写道:“在无意识层面,每个人都相信自己不会死。”但显性的对死亡的恐惧驱使君王们去寻求各种长生的可能。秦始皇曾被荆轲、张良行刺,都侥幸脱险,他统一六国后的一些行为也可能与追求长生有关,他改纪年、寻方士、大规模炼丹,连焚书的时候也有所选择,《史记》说,“所不去者,医药卜筮种树之书”。无论中西,历代君王对炼丹术的追求也促进了科学的发展,科学在很长一段时间内也是站在追求长生的前沿位置。维也纳科学家斯坦巴赫曾经声称自己发现了通过手术延长生命的方法,为此还得过9次诺贝尔奖提名,弗洛伊德和叶芝也都曾经在他那里问过诊,最后当然不了了之。长生之法之所以能够存在,就是因为它需要等很长一段时间才能被证伪,露馅之时当事人和方士(医生/科学家)也差不多都去世了,最终它就以一种叙述的身份流传下来,只有在叙述中,它才是真实而美好的。长生药只成为一个能指,指向空洞的未来。

除了纯然的长生不老,另一种可能是死而复生。关于这种模式,人们最熟悉的代表是基督被钉死在十字架上后的重生。但斯蒂芬·凯夫找出了它与长生不老之间的联系。他认为早期人们对于不老的单纯期望破灭后,看到一年四季周而复始,想到时间也可能是循环的,在这样的时间观里,复生就像树到了春天都会开花一样自然。死而复生是对传统的生死边界的跨越,这可能来自早期宗教使用的致幻药剂,当祭司与祖先乃至鬼神对话时,他的思想和生命便处在模糊的边界上。死而复生被赋予了崇高的仪式感,而复生者也不再是此前的自己,因为他的生命借助这一仪式获得了和自然界同样的循环往复的力量,从此成为超越凡人的存在。埃及神话里的死神奥西里斯就是被谋杀后成神的。随着死者的重生,与之有关的一切行为也获得了仪式感,在《约翰福音》里耶稣说:“我是活着的面包,从天上而来。谁吃了这面包,就能得永生。”即指领圣餐这一仪式。斯蒂芬·凯夫说,仪式的功能是赋予日常行为以超验的意义,在进行仪式的时间里,人们的简单行为就具备了进入永恒的力量。不过斯蒂芬·凯夫也对解构“重生”很有兴趣,他追问的是:重生的人在多大程度上还是被埋葬前的那个人?

重生通常有两个前提,死者保留全尸,并且是土葬,这样他才能够在无人知晓的情况下走出坟墓。公元177年,罗马军队在加利利处决了几个圣徒,暴尸了几天,又焚烧了他们的尸体,在这种情况下,就出现了技术问题:一捧灰如何复生?罗马人还曾经驱赶基督教徒进入斗兽场,如果他们的尸体被野兽例如野猪撕裂并吃掉,然后这些野猪又被罗马人端上餐桌,那么他们的身体也就变成了敌人的一部分,在这种情况下复生又是如何做到呢?

( 描绘阿托恩、奈菲尔提提和他们的三个孩子的古埃及浮雕 )

( 描绘阿托恩、奈菲尔提提和他们的三个孩子的古埃及浮雕 )

第三种不朽是通过灵魂。即便在科学发达的现代社会,相信灵魂存在的人仍然很多。斯蒂芬·凯夫引用了一个调查,在英国和德国有60%的人相信人死后有灵魂。而在古埃及,人们甚至相信一个人可以有几个灵魂。现代人的灵魂观念很大程度上是柏拉图带来的,他宣称不洁的灵魂会借助新的躯体重生,而高尚的灵魂则能进入天堂。这种灵魂观把永生这件事民主化了,因为既不用海上寻仙山,也不用非得是圣徒,一般人只要追求真善美,就可以得救。到了4世纪的时候,奥古斯都吸收了柏拉图的灵魂学说,将之纳入基督教的体系,人一旦死了,灵魂就离开身体,而圣徒在从墓里站起来的同时,灵魂会和身体重逢。不过和灵魂重逢后的身体就脱离了凡间的特征,奥古斯都说,复活的女人的容貌不会改变,但天国里的男人看见她们的美貌却都没有了性欲,只会在主的面前称颂神的智慧和善心。灵魂说部分解决了挫骨扬灰后的复生难题,但也给当时的基督教带来了一些问题。马丁·路德借此宣称每个人都有灵魂,灵魂可以直接和上帝交流,这也隐示每个人都具有神格,也为个人意识提供了武器。“灵魂”的苏醒也是“我”意识的苏醒。

但灵魂升上天后的生活却很无聊。在很多文明里,天堂或者类似的地方只是一个变好了的尘世,例如在维京传说里,勇士死后进入瓦尔哈拉,那里有一个又高又大的大厅,人们在那里喝着啤酒,准备下一场战斗。而伊斯兰教的天堂里都是沙漠文明缺乏的东西:河流、牛奶、蜂蜜、葡萄酒以及女人。基督教的天堂相对来说更为理论化,人们都沐浴在主的圣恩当中。但从实际情况来看,教众的具体诉求还是很强烈。“一战”期间,基督教的信徒数量经历了一次比较大的增长,其中大部分是女人,她们的愿望很简单,希望上帝保佑她们的丈夫和孩子从战场上平安归来。

( 奈菲尔提提的彩色半身像 )

( 奈菲尔提提的彩色半身像 )

最后一种模式是“遗产”,斯蒂芬·凯夫将其分为“文化的”和“生物的”,声名固然能远扬,但对子嗣的重视也是各种文明的共有特点。这一章里分析了亚历山大大帝在这两方面的追求,但和长生药一样,死后的名声无法预料,子嗣也不能保证永续,所以这可能是最脆弱也最具有任意性的一种希望。奈菲尔提提是好运的,她3000多年前在墓穴里放了一个与自己1∶1大小的半身塑像,她本想在其上刻自己的名字,让自己身体的一部分借这塑像存活,但当这塑像被布克哈特带到欧洲之后,全世界都惊叹于它的精美。如今它身处柏林的埃及博物馆,每年有约50万游客慕名而来,反复念叨她的名字,买走相关的纪念品。塑像看着人们来来去去,奈菲尔提提用一种自己没有想到的方式实现了永生。

斯蒂芬·凯夫认为,对于永生人们还应该想得更多。永生并不意味着快乐,人类的能力无法理解永恒,因而也就无法理解什么是真正的永生。博尔赫斯在一篇名为《永生》的小说中写道:“永生是无足轻重的;除了人类之外,一切生物都能永生,因为它们不知道死亡是什么;永生的意识是神明,可怕,莫测高深。”小说的主人公历尽艰辛去寻找永生之乡,最终却找到了一群生活在破败城市中的穴居人。连大诗人荷马也在其中。他写道:“那座建筑是永生者屈尊俯就的最后一个象征;标志着永生者认为一切努力均属徒劳;决定生活在思考和纯理论研究的一个阶段。他们建立了城市,把它抛在脑后,然后去住在洞穴里;他们冥思苦想,几乎不理会物质世界的存在。”由于在这个城市里时间几乎是无限的,所以人们可以穷尽物质世界的一切可能,“一个永生者能成为所有的人”。所有的人都一样,每一个人都是整个人类,意义变得没有意义,厌倦成了最主要的情绪,他们就是西西弗和坦塔罗斯,永恒的生命变成了一个诅咒。

( 斯蒂芬·凯夫和他的著作《不朽:永生的愿望及其对文明的驱动力》 )

( 斯蒂芬·凯夫和他的著作《不朽:永生的愿望及其对文明的驱动力》 )

而日本传说里也有一个类似的故事可供对照。徐福到日本后成了仙,一天一个叫扇太郎的青年求他显灵赐予自己永生的能力,徐福便用纸鹤把他送到一个永生者居住的小岛上,那里的人无聊之极,连吃毒药都成了一种消遣。扇太郎在那里开了一个小店,很快就受不了了,又求徐福把他送回有生死的凡人世界。归途中,他乘坐的纸鹤在海上坏了,扇太郎掉进海里,一条大鲨鱼向他游过来,他吓得半死,又想让徐福救他——这时候他醒了,原来徐福根本没有出现,他只是躺在神龛前做了一个梦。和扇太郎一样,我们大多数人都在渴望永生和迷恋尘世之间摇摆,想获得好处,却又吝惜代价。

( 斯蒂芬·凯夫和他的著作《不朽:永生的愿望及其对文明的驱动力》 )

( 斯蒂芬·凯夫和他的著作《不朽:永生的愿望及其对文明的驱动力》 )

(文 / 陆晶靖) 人类永生灵魂四种永生模式