“老书新说”刘兰芳

作者:孟静(文 / 孟静)

( 近期播出的《穆桂英挂帅》,栏目组创造出一个虚构人物——穆桂英的弟弟穆锤,让他穿越回现代,就各种杨家将的传说向刘兰芳提问 )

( 近期播出的《穆桂英挂帅》,栏目组创造出一个虚构人物——穆桂英的弟弟穆锤,让他穿越回现代,就各种杨家将的传说向刘兰芳提问 )

当一部电视剧有4家卫视同时播出时,观众选哪个频道是门微妙的学问。广电总局对统一播出时间有严格规定,也曾有电视台为了抢播被批评。不要小看这抢播的几分钟,哪怕只是比别的频道快上一分钟,观众也会先行选择那个内容走在前面的。于是,每个卫视都学会了放下集预告,这样还不够,有的台会自己做剪辑,剪去5分钟内容,立竿见影地以极低成本跃居收视第一,而观众并不会察觉其实少看了一些剧情。

另一种吸引眼球的方式是举办首映礼,最重要的一类剧通常都会依据剧组与演员的合同,请演员来参加首映礼。据山东卫视副总监胡韶红介绍,10年前多是以记者见面会的形式呈现,后来发展到有歌有舞的晚会,大规模的首映礼成形于2005年。

从近期播出的《穆桂英挂帅》开始,又发展出了一种新的宣传手段——评书。山东卫视请了评书名家刘兰芳在每天播完电视剧后讲上一段“杨家将”,但这段“杨家将”又不是简单的电视评书,而是配上电视手段。他们找了5名“80后”导演,配合剧情写好每天的稿子,再由刘兰芳的丈夫王印权修改润色。栏目组还创造出一个虚构人物——穆桂英的弟弟穆锤,穿越回现代就各种杨家将的传说向刘兰芳提问,搭配着背后大屏幕上的各种VCR。胡韶红说,找刘兰芳的初衷是吸引那些当年曾听过评书的老观众,后来发现,传统艺术的魅力年轻人同样是无法抗拒的。这个“80后”团队从没有听过评书到能写评书小段,最重要的是这个名为“非常聚精彩”的节目本来是为了宣传电视剧,结果比电视剧本身的收视率还要高。

曾经有曲艺圈名家试图创新“群口评书”,把评书人物角色化,胡韶红说:这样的创新模式很难复制,首先集合名家在一个段子里不容易,还要有合适题材,发挥每个人特长,而与电视剧结合的评书是可以复制的。

记者见到刘兰芳时,她正在为一项曲艺比赛担任评委。作为中国文联副主席、曲协主席的副部级干部,她有数不清的社会活动,电视上播放会议新闻她会很留神观看,只有在她开口时才能一下子回到小时听收音机的记忆。她的语调铿锵有力,很典型的评书语言与日常生活有一种交错的时空感,譬如“榴花似火的季节,我曾经来过这里”,唯一不同的是,没有配上我们熟悉的表演手势。

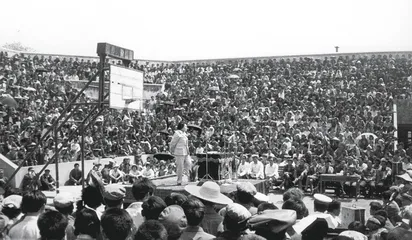

( 1983年刘兰芳在万人体育场演出的情景 )

( 1983年刘兰芳在万人体育场演出的情景 )

“文革”期间,在无线电厂里做酸洗工的刘兰芳凭借文艺汇演获得了在电台播讲革命评书的机会,她一口气录了6部新书,包括我们熟悉的《海岛女民兵》、《闪闪的红星》。熟悉了电台录制技术的她,在书梁子(评书的梗概)烧光的情况下,1979年与丈夫王印权一起整理了钱彩的《精忠说岳全传》,起初只是在鞍山电台播讲,十几天时间迅速走红,有60多家电台跟进,她走遍全国参加了5000多场演出。

那时电台是人们主要的娱乐食粮,刘兰芳的说书多是在万人体育场。有一次在许昌有两个剧场抢她,她在其中一个场子表演,另一个场子扯着喇叭放录音,人们在台下只闻其声,演出结束后她到只有喇叭的场地道谢,表演个小段,观众就心满意足了。

《杨家将》是刘兰芳夫妇根据公爹王增义的口述整理的,刘兰芳去了杨再兴战死的小商河实地采访,听群众讲古,又参考了吕剧《柜中缘》。30年后利用电视剧说书她从没想过。接到山东卫视的邀请,刘兰芳也犹豫过,有些电视画面评书是没法说的,比如激情戏,用她的话是“轱辘来轱辘去”,评书的长项在于“赞”与“赋”,风赞火赞水赞,华丽语言的铺排和韵律。评书对电视剧的信息补充是野史传说以及说书人对角色的心理揣测。节目播出后,朋友和观众的热烈反应让刘兰芳放了心。

1996年,刘兰芳从鞍山市文化局副局长之职调任北京,因为她属于“有知少女”(有党派、知识分子、少数民族、女同志),顺利当选为曲协党组书记,有9年时间没有演出过,60岁时读了中央党校经济管理专业的研究生。直到在曲协改任分党组书记后才重新出山。她每年会有一部新书,最近酝酿的是讲一支罗马人迁徙到中国的故事。

刘兰芳也说过很多现代题材,例如《代号白牡丹》,她总结为“书随性走,紧跟时代”。她并不上网,但当山东卫视给她的脚本里有“白富美”这样的词,她也不介意用评书语言演绎。不过,她不赞成在曲艺创作里使用网络段子。“网络段子里没有三翻四斗。”为了证实这一点,她现场给记者讲了一个网络笑话:熊瞎子吃蜂蜜,母熊骂它:“你又在泡小蜜。”果然听起来不觉得高级。

“说书讲古劝人方。”有1000多年历史的评书貌似比相声距离日新月异更远,可是到了基层,会发现被网络影响的人其实是极少的一部分,还有我们以为已经过去了然而大量存在的传统精神世界。

三联生活周刊:有个说法叫“金杨家”、“银薛家”,是指杨家将、薛家将最吸引观众,带来的收入最多,是吗?

刘兰芳:呼家将、薛家将、杨家将,为什么观众欢迎呢?因为有女人,有爱情,生命和爱情是永恒的,说书的离不开这俩。一个把刀一举,杨宗宝要死,一个是我爱你你偏不爱我,爱得死去活来寻死上吊,这就有看头了。可是说书人不能只这一点,这就是小书了,尽说小孩儿书,娘娘们们的不行。说得大气就是搅入政治里头,你把《三国》看会了之后摆到今天社会这些事儿明明白白的,怎么拉拢你,怎么打他,怎么定计谋,都有用。为什么《水浒传》不衰呢,仨人一起经商咱得够朋友。这是人们生活中极需要的,现在做买卖的打兄弟的不少。说书里的东西包罗万象,听完之后寓教于乐,在潜移默化中受到影响。

三联生活周刊:你在书里学到的东西会不会利用到行政工作中?

刘兰芳:那不好使,那绝不行,是两回事。我在书里面可以把人与人的角逐说得淋漓尽致、丑态百出,生活是又一种。如果这样的话多累啊,我活得简单,你有矛盾我就避开走,我就算了。被嫉妒者心胸坦荡,无忧无虑,嫉妒人者才减寿呢。你没事儿老算计人干吗?不存在。

三联生活周刊:你当时坐班那9年会不会技痒,想出去演出吗?

刘兰芳:我原来在鞍山曲艺团的时候当了文化局副局长,当时副市长找我谈话,那已经变公务员了。他说你管5个剧团,我不管;说你管副业,我不管;说你管歌舞厅都挣钱,我也不管。1996年调来北京得坐班,当时演得轰轰烈烈有收入,突然坐班了也是费劲。你跟人争饭碗不行,当书记的。你当主席行,主席是业务干部,我就是业务的一杆旗。我从北京到这儿工资掉了500多元,那阵子500多元可不得了,后来才返上去。不演出也没有着急的感觉,但是思想政治工作那费劲了,那起哄你了,哪儿来个说书的给我们当官的?我上了7年的中央党校,前4年学经济管理,没给学历算个大专。后来又学3年,研究生毕业,正式考的,受益不小。我对说书并不感兴趣,但是干呢我就想干好。我确实是在非议之中成长起来的,因为小,人们不服,老先生们都好几十岁了,突然出个二三十岁的“哐”地起来把他们都打趴下了,生气啊。现在我羽翼丰满了,能耐长在我身上了,多少个说书的都干不过我。但是我也受益于大伙儿的高压挤对,在这种环境中生存比较坚强,不在乎。

三联生活周刊:听你老伴说,你在成名前后性格发生了变化?

刘兰芳:以前不爱说话,爱哭。那时候家庭困难,我的母亲在走了之后留下几个孩子,我是老大,都得我养着。在单位里一帮说书的里就我是独个儿。挣15元给家里拿5元,挣30元拿10元,处朋友的时候也讲一个月得给我妈拿10元钱,你同意才能谈。处了朋友认识老王之后,他慢慢开导,后来“文化大革命”后期锻炼的,不说话不行,要开会。搞过社教,干过社勤工作队,又到了歌舞团。经过《岳飞传》之后,不说也不行,记者要采访,你不说那怎么办?过去也不懂政治,党中央啥的也不懂,就说书,一根筋也有好处。

三联生活周刊:当年你的《岳飞传》一炮而红,分析过原因吗?

刘兰芳:有两个原因:一个是你得有基础,有功底,要是没有你说了也白说。更主要是10年浩劫,文艺舞台上好多曲种销声匿迹,我呢,如果讽刺点说是异峰突起,突然说《岳飞传》占了天时地利人和。天时,正是打倒“四人帮”之后文艺复兴;地利是北方人的普通话还不错;人和,应了老百姓的心理,《岳飞传》说的就是岳飞负屈含冤,全家被害后,他的儿孙为了报仇浴血奋战,21年后岳飞昭雪。“四人帮”是三男一女,这个也是三男一女,真是巧合,秦桧、王氏、张俊、万俟卨跪在岳飞坟前,“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,大家拿岳飞当周总理了。全国64家电台正播的时候,有个老头听着生气把戏匣子都摔了。

三联生活周刊:这个题材是有考虑还是碰巧呢?

刘兰芳:咱可不是预测家啊。第一我是觉得《岳飞传》算不错的书,《杨家将》在当时都不算好书。“三国”算一类,“杨家将”和“岳飞”算二类,当时电台就说你说个传统书。我学过,但是没有书的梗概。我们团的副团长是图书馆的副馆长,看到了一本《说岳全传》,我说就跟着这个改。真是歪打正着,没想到这个会受欢迎,改的时候把封建迷信都去掉了。书里岳飞是大鹏金翅鸟,在路过黄河的时候看见翻了一个鱼,他把鱼眼睛啄瞎了,结果这个鱼是谁呢,就是秦桧的老婆王氏。这些都拿掉了。忠孝是中华民族的传统美德,宣传这个长盛不衰。岳飞说过,文官不爱财,武将不怕死,江山固也。《满江红》在抗战时期起到很大的作用,老百姓脑子里有印象。书是好书,民族魂,忠君、孝顺是民族精神,所以就选的这部书。

三联生活周刊:你还说了《红楼梦》,像这种儿女情长、戏剧冲突不激烈的怎么处理?

刘兰芳:《红楼梦》按说不好说。这是受一个人的影响,这个人姓庞,是个中学教师,给我打电话说:刘兰芳同志,你说《红楼梦》能说不?我也不好说不能,我就说可以。他说那我改《红楼梦》,我就说:那你改吧。完了两年后他说:我把《红楼梦》改完了。可是怎么说呢?谁出钱呢?他拿来的时候我就发现他是残疾人,腿部发育不全。我从蟹岛那儿拉了7.5万元赞助,中间人得拿1万元,电台再拿一部分,那书我没剩钱,每一集最多就百十元钱吧。《红楼梦》诗词歌赋太多,改完之后距离说书还有很大距离。诗词歌赋不用不行,用多了也不行,观众谁懂啊?不懂。那是才子书。但是说了之后我发现也很好。在去金陵的路上,河上来了个船,后面是保姆和丫鬟,一个女的纤细的身材,皱着眉头,眼望着水面,就是林黛玉,十三四岁,进荣国府。书就从这里开始说,一点点说,反映还不错。但是有一样,他的改编是按照周汝昌的意见改的,林黛玉最后投河自杀,李希凡派不同意这个说法。可是想不到红学界反对太大,诗词歌赋砍了一半。很多人觉得这个书挺新鲜的,挺好的。那里头谈改革才好呢,比如探春改革。我举个例子,我看《三国志》的老版本299页由下往上数第七行,刘备曰:“成大业者以人为本。”这个以人为本不是中央写的,最起码是罗贯中说的。为什么有些书经久不衰?中央首长说哪句话,“党办”就查出自《论语》还是《左传》,与我们今天特色社会主义结合该怎么讲,都这个,没离开老祖宗的。

(实习记者林磊对本文亦有贡献) 文学刘兰芳评书评书演员刘兰芳杨家将评书杨家将刘兰芳岳飞传红楼梦