一个受教育过多者的自白

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

(

《海德格尔》 )

(

《海德格尔》 )

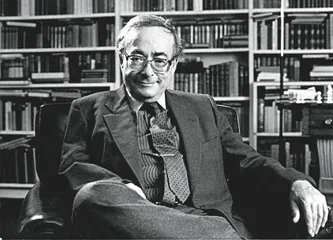

80年代,乔治·斯坦纳所著《海德格尔》一书被翻译成中文,作者简介说:“乔治·斯坦纳,美国学者,精通英、德、法三种语言。”至于精通到什么程度,我们可以从他的回忆录中深入了解:“我的成长经历完全是法文、英文、德文三者语言并重。我美丽动人的妈妈常常在讲话时,以某种语言开头,以另一种语言结尾。后来我试着找出我最初的母语,心理测验,催眠术,当我们的车子发生意外时,我对妻子大喊时的语言……但结果徒劳无功。无论是日常用语或心得,在阅读理解或听写,法文、德文及英文对我而言同样地自然。”他在回忆录中说,他在语言方面的缺憾是还没掌握俄语(他曾经写过一部厚厚的《托尔斯泰或陀思妥耶夫斯基》)。

斯坦纳1929年出生于奥地利一个犹太人家庭,自幼学习希腊文、拉丁语和经典作品。他在这本只有200页厚的回忆录中回忆了他的求学经历、他对音乐的热爱,阐述了他对语言、反犹运动起因的看法。他承认自己没有开创任何学派或运动,但他志不在此,认为各种新颖的理论都站不住脚,这些“理论不过是失了耐心的直觉”。他的著述显示了他的博学:“在《夜语》里,一一陈述过去数十年来有关色情图文的辩论,向英语读者介绍法兰克福学派、本雅明、阿多诺的作品。”此外,他从1966年开始给《纽约客》写了100多篇书评。

斯坦纳的专业是比较文学,他对莎士比亚和莱辛的比较显示了他的专长。“人体的动荡、脆弱、不断改变、可悲、可笑成就了莎士比亚的喜剧。莱辛的戏剧则将道德秩序、知性清晰和人类尊严的假设发挥得淋漓尽致。”他指出,莎士比亚的作品在西方受到顶礼膜拜,但也有异议分子,维特根斯坦认为莎士比亚一无是处,其剧作对人生的描绘毫无真理可言,真实的生活根本不是那么一回事。毫无疑问,莎士比亚是一个超级文字魔法师,不过他的人物都只是这种语言艺术的总和,真正展现的是令人目眩神迷的语言表面。在莎士比亚笔下男男女女的言行中,找不到连贯的伦理,也没有成人的哲学,更别提任何具体超脱信仰的证据。但斯坦纳说,这些异议分子“是柱石基座底下自不量力的小碎石,跳嚷叫嚣。没有莎士比亚,不知有多少人的生命将是一片灰暗,语言将是黯淡无光”。

斯坦纳的回忆生动、有趣,说他的老师、剑桥大学巴利奥尔学院的研究员唐纳德·麦金农曾经滑到高桌子底下,去咬坐在他对面的一个令人无法忍受的无聊学者的小腿。说“音乐是我存在的必要条件,它确保我在超然里的追求。维特根斯坦写道,勃拉姆斯第三号四重奏的徐缓调,不止一次地把他从自杀边缘解救回来”。该书其余部分关注的都是宏大、沉重的主题:文人有没有权利去强行推动高等文化?“如果在他们烦扰的内心里,知道知识和艺术成就并不会使人和社会更有人性,更具有正义和仁慈,就更显得理不直气不壮了吧?除了个人品味或虚荣,无论从任何实际民主的基础,或社会正义的基础来看,我有什么理由去反对通俗文化?答案是:没有。”但仍然有很多人把严肃思想的尝试当做一种志业,这尝试占据一个人的心思,就像是不请自来且往往不受欢迎的传票。“纯粹思想、分析冲动、知性力多驱使意识和反省朝向抽象、孤单与异端发展,这些都是精神之癌。它们成长、吞噬路径上正常的组织。但是,癌症毫无协商余地可言。我永远无法证明阿基米德为了一个圆锥截面的几何学问题,而牺牲自己的生命是对的。研究、神学哲学争论、古典音乐、诗、艺术,所有因为优秀所以困难的一切,全都是生命的理由。”

他非常关心但也认为无解的另一个问题是,为何我们的社群和国际关系充满了痛苦和仇恨?“针对仇恨,民主社会试图提供相形之下无关痛痒的渠道及替代品。虚拟暴力随处可得。那些对电视上瘾的人,特别是在北美与西欧,从很小的时候开始,就目睹了成千上万小时的杀人、攻击、强暴、羞辱。媒体与互联网图像的残暴不仁急遽增加,现在可能已经完全失控。即使在最民主、物质富裕的社会体制里,为何有这些贪求暴力、贪求模拟痛苦折磨的欲望,至今仍不清楚。这种欲望可能是郁积在男性物种生物生理隔代遗传的侵略性。”对此,我们只能期盼爱的出现。“爱是非理性的必要奇迹。以一个人最深处的精神、神经、骨髓,去撼动受钟爱者的视力、听力。在所爱不在时,在爱凋萎时,去忍受无法言说的伤害和空洞;在神圣中找到爱的抒发,就是去参与最寻常、人类生活最不可解的神圣。”

( 乔治·斯坦纳 ) 多者斯坦纳一个教育自白文化莎士比亚

( 乔治·斯坦纳 ) 多者斯坦纳一个教育自白文化莎士比亚