乡愁里的潮汕味道(687)

作者:殳俏(文 / 殳俏)

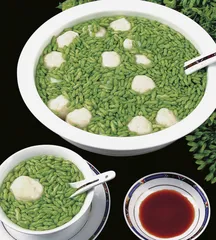

( “夜来香”墨斗丸 )

( “夜来香”墨斗丸 )

朋友跟我讨论《舌尖上的中国》,她说:“你知道吗?我被感动了。因为我从来不知道这么冷的地方还可以打鱼,打鱼原来这么辛苦;松露原来是得天没亮就去采的,我还以为中午采下午采都没区别;藕原来是这么挖出来的,竟然会搞得人一身黑泥。其实我也就在餐桌上见过藕片、藕丁,连菜场里的藕我都不知道长什么样子,我本来的想象是,藕不是泡在水里的吗?应该就是这么白白的,干干净净的。看着这个纪录片,我觉得自己都快流泪了,因为我竟然这么无知,真是对不起我以前一贯的吃货称号啊。”

这部关于食物的纪录片播出的那些深夜,相信这样的感慨在千千万万个电视机前反复发生着。在民以食为天的中国,自称“吃货”的人很多,但真正了解食物来龙去脉的人很少。当城市化的生活渐渐吞噬了田园风光,会做一手好菜的妈妈和奶奶慢慢年老,传统的大家庭式的生活渐渐式微,而高强度的工作方式带来越来越多年轻的外食族的时候,《舌尖上的中国》为他们打开了一扇通向童年的时光隧道之门,帮助他们回忆起家乡的小镇,罐子里腌的咸鱼,下白饭的泡菜,在田野里追逐打闹的小伙伴,以及姨婆家的老猫。

“随着镜头的展开,忽然想起很多事,其实我原来也跟家里的大人一起做过手擀面,去地里摘过菜,尝过真正的不用农药种出来的水果是什么味道的。只是现在,老是一到餐馆就坐下来点菜,有时候加班也叫麦当劳的外卖什么的,所有的记忆都已经模糊了。”另一个朋友这么说。

《舌尖上的中国》生逢其时,恰恰说明我们所处的时代,正在经历一个非常脆弱的阶段。远离家乡,独自生活,无休止的加班,亚健康的隐患,层出不穷的食品安全问题,以及那些傲慢的大型食品生产企业,这一切都让我们名正言顺地失去安全感。再也没有什么巨无霸式的标杆可以拯救人与人之间的信任危机,这种时候,反而是回望过去的日子,会给人带来些许温暖。而在这些温暖之中,味觉的记忆最为持久,也最为清晰。至少在二三十年前,树上打下来的果子可以直接吃,农民带着自家散养的鸡到早市上卖,牛奶瓶上的那层封口纸盖一揭开能舔到厚厚的奶油。并且人的回忆越远,就会把能记住的美好放得越大,到最后,那一口儿时的味道就成了绝望的单相思对象。“这是我人生中最美妙的一碗汤”,“全世界最好吃的包子”,对某种食物的想念,类似对往昔情人的回想,当时再不尽如人意的,十几年一过,也能重新变成心头好。是以当年那些为琼瑶剧和港片流泪的小女生,如今已为人母,现在能感动她们的已不是爱恨情仇,而是小时候吃过的柿饼和豌豆黄,她们最大的担忧,则是她们的孩子可能听不到自己小时候听过的蛙鸣了。

随着味觉去感受久不曾有过的悸动,是一种强烈的想要回归家庭、回归乡土和回归本原的愿望。只要是人类,对于食物,总寄托着亲情和乡愁,这种情绪倒是放之四海而皆准的。而中国的各种菜系中,又数潮汕的食物,最能承载这种深沉的感情。“人是感情动物,而潮汕人大概能算是味觉动物,因为他们所有的感情,都是埋入食物里的。”一位汕头的朋友说,“《舌尖上的中国》告诉很多中国人,食物是可以令人流泪的,但潮汕人早就知道这一点,对我们来说,食物就意味着家庭、家族和家乡。这也跟全天下的潮汕人大约有三分之二都离开了家乡有关,背井离乡的潮汕人,食物永远是对他们最大的慰藉。”

对于大多数脆弱的人来说,食物是把可以随时撑开的保护伞,躲在伞下,你可以触到自己依然温暖干燥的童年、家庭观、离愁别绪,以及对各种美好感情的向往。在汕头的那些日子里,我发现,再内向的潮汕人,谈到食物都会滔滔不绝,其实不光是潮汕人,任何地方的人都是一样的,谈论食物的时候会变得很放松,不知不觉就能把感情自然地表达出来。在这么一个紧张的世界里,食物是一种非常温和的媒介,又是直指人心的东西,它的好处在于,一方面它能犀利地帮助你透过现象看本质,另一方面,它也总能带给你不甚确定的,但却是幸福的期待。 美食味道舌尖上的中国潮汕乡愁