蔡国强:春在西湖

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( 蔡国强《为西湖计划作的草图》 (2011年) )

( 蔡国强《为西湖计划作的草图》 (2011年) )

蔡国强在杭州的工作平台搭在西湖的正中央,湖心亭小岛和阮公墩之间,从湖边能眺望到一点模糊的轮廓。站在中山公园码头等待许可上平台的那段时间里,多少有些别样的感觉,好像是为到达一个可望而不可及的地方,越是难以企及,欲望也就愈加强烈,连对西湖的无边春色也失去了细细品赏的心情。靠码头一艘游览龙船里,以超强工作能力著称、全部由女性组成的蔡工作室团队围坐在船舱里,一个会议接一个会议地忙碌着。

一艘快艇接上我们来到平台,大概30米×50米的钢板台,全部由浮船搭建而成,四周用红白栏杆围住。地上平铺一块超过500平方米的白色丝绸,这就是蔡国强用来描绘西湖的画布。绸缎上摆着一长条刻好的纸板,刻出西湖边山峦起伏的轮廓,这位世界著名的艺术家戴了双白手套,正沿着纸板的轮廓撒下黑色的火药粉末,有时候又若有所思地停下来,既像播种的农民,又有几分巫师的意味。

一位工作人员推着装了20多罐火药的小推车跟随蔡国强又高又瘦的身影,罐子里的火药有粉末状、米粒状,或者大一点的小圆球、小扁块,大部分是深黑的颜色,撒在洁白的丝绸上,如同一幅黑白水墨画。那天西湖上的风很大,火药撒下去,不时扬起一阵黑尘。平台上方,用来航拍的遥控小飞机在空中呼呼地盘旋。

在除了丝绸、火药、挡风的纸板和挡雨的塑料布之外几乎一无所有的平台上,蔡国强和他的工作团队及义工们已经从早到晚地工作了好几天,他的妻子吴红虹穿着与义工同样的衣服,混杂在人群中。对于为什么一定要在西湖中央搭建平台现场创作,蔡国强后来向我解释说:“难度大,现场感动也多,这个感动会传递到绘画上去。而且我在湖中间做,观众在我的展厅里走,也像在湖里走,他们的感受会更贴近我的作品。”

蔡国强第一次到杭州是1978年,还是找关系坐不要钱的火车从泉州到上海,去参观法国19世纪农村风景画展。然后从上海到苏州,在苏州运河坐船到了杭州。除了西湖之外,他的记忆中还残留着楼外楼吃鱼、灵隐寺的如来佛、六和塔和钱塘江大桥旁英雄解放军塑像的画面。

( 蔡国强在西湖平台上爆破丝绸画 )

( 蔡国强在西湖平台上爆破丝绸画 )

这一次不是蔡国强第一次在杭州公开创作,去年9月20日,他在浙江美术馆下沉广场爆炸完成《观潮图》,一幅高3米、宽36米、气势磅礴的火药长卷图。更早的时候,蔡国强一家去海宁盐官镇观钱江潮,看到8年里最大的潮水。

还是在2003年,中国美院院长许江邀他为中国美院校庆制作一件作品,蔡国强的设想是在西湖上爆炸出钱江潮水般波涛汹涌的景象,向四周的观众涌来。他想放很多导火线和火药在湖面上,一点火,整个湖面就沸腾了,最后因为不确定的失败率,对于主办者来说过于冒险而没有实现。盐官镇观潮的时候,他再次涌起了表现潮水的欲望:“潮水来的时候,气势磅礴,浩浩荡荡,点火后也是这样。”

( 浙江美术馆展厅里的蔡国强作品《西湖》 )

( 浙江美术馆展厅里的蔡国强作品《西湖》 )

蔡国强说话声音柔和,他的普通话带浓重的家乡口音。听他说话很容易让人着迷,说到开心处有几分洋洋自得,有时候又像超然物外的高僧般点出几句哲思妙语,比如:“在最激烈的浪头底下,就是平淡如水。”

他的身上聚集了很多这样的反差,一边觉得自己的生活单调而无聊,一边游刃有余地充当艺术家、管理者、社会活动家等不同角色;一边主张“艺术可以乱搞”,一边又异常骄傲、有尊严地对待自己的艺术家身份;一边频繁地在世界各地举办个展,一边又困惑自己“为什么要画画、为什么要做展览”。他既精明世故,又天真冲动;既强悍地几乎单枪匹马地让自己跻身世界级的艺术家名单中,又称自己“追求脆弱”。去年在多哈阿拉伯现代美术馆举办的个展“海市蜃楼”中的一件作品,他用火药在陶瓷上炸出了阿拉伯文“脆弱”一词。

( 蔡国强作品《长城》 (1992年) )

( 蔡国强作品《长城》 (1992年) )

他的另一个展“天梯”正在洛杉矶当代美术馆举办,蔡国强把他的艺术定义为“看得见的世界与看不见的世界能量对话的时空隧道”。他向来是个迷信的人,相信风水,相信一个看不见的世界的存在。过去四处旅行去不同国家和城市办展览,每次搭飞机前他会在机场的停机坪上看一下,看看要搭的这班飞机上面有没有“破洞”。他说的“看”其实是内心的感觉,“看的时候觉得自己的感知像X光一样扫过飞机。如果觉得有破洞,我会不肯上飞机,但一直都没有,就安心地上飞机”。现在整天飞来飞去,他已经无暇去进行这种“感受”仪式,但还是会有点祈祷。

再次见到蔡国强是在浙江美术馆他的个展“春”的开幕式上,浙江美术馆位于杭州市南山路,背倚玉皇山万松岭,毗邻西湖,紧挨南宋皇宫遗址。这是一块文脉相承八百年的土地,明朝的张撝之在《武林旧事》夹注中说,南宋名家荟萃的宫廷画院就在万松岭麓。

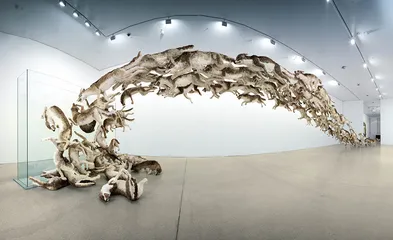

( 蔡国强作品《撞墙》(2006年) )

( 蔡国强作品《撞墙》(2006年) )

在西湖平台上完成的《西湖》已经变成一幅360度的巨型环形作品,悬挂在浙江美术馆最大的展厅里。那几十种大大小小的火药已经化为柳树、古塔、远山,一个浩渺空灵的山水世界。西湖四周起伏蜿蜒的山峰错错落落、若有若无,火药在丝绸上爆炸出淡如烟丝的墨痕,有些地方淡到不可见。

那天的开幕式是热闹的,甚至有几分杂乱。蔡国强用他向来冷静周全的处世方式带领导参观展览,回答媒体的问题,向帮助他促成这次活动的所有人——包括展览赞助方劳力士公司表示感谢,既面面俱到又很妥帖。这让我想起他说过的话:“寂寞和孤独是真实的,热闹是假的,是表象。我把和社会交流很热闹的场面都留在台上的时候了,但是在台上也不都是我的真实啊。”

( 蔡国强作品《黑牡丹》( 2009年)

)

( 蔡国强作品《黑牡丹》( 2009年)

)

开幕式结束后的第二天,他就匆匆飞回美国了,没有在这个如诗如画的城市里多待一天。“艺术家是寂寞的,艺术使艺术家回到社会。当艺术家花时间走到历史与广大的社会群众里,会使他着急要回到艺术本身,又回到艺术家脆弱与孤独的本质。需要去,才知道如何回。如果回不来,就是在搞没意思的社交了。”

人有诱惑和不安,才会传达到山水的情里

( 蔡国强在多哈的个展“海市蜃楼”开幕式上爆破的情形 )

( 蔡国强在多哈的个展“海市蜃楼”开幕式上爆破的情形 )

三联生活周刊:在西湖的平台上是第一次看到你的现场创作,你把黑色的火药用手撒在白色的丝绸上,看上去非常美,其实这和水墨画泼墨是相似的?

蔡国强:对,火药和水墨有很多相似之处。火药由硫磺、木炭、硝石组成,其中木炭最重要。水墨是用水去控制黑色炭烟的渲染,火药是用火去完成能量的转换。把火药撒出去加上风一吹,很像大泼墨,而且我也觉得应该像泼墨那样去画它,用丝绸和自然的力量和它发生关系。

三联生活周刊:以丝绸作纸,和其他的绘画介质有什么不同?

蔡国强:丝绸的效果肯定和纸不一样,纸有厚度,但丝绸的飘逸感会好。选择丝绸做一个苍茫的古塔肯定不对,却适合去做一个动感女孩子的画像。火药是水,丝绸是火,艺术就要把错误的东西放到一起变成正确的,这才好玩。也有西方艺术家用火药做作品,把火药做成炸弹,我听起来就有点不对头。

三联生活周刊:你在撒上火药的丝绸上盖一层纸板,然后再覆盖一层丝绸,从技术上说是怎样的制作过程?

蔡国强:用纸板是为了增加压力,要不火药一炸就飞掉了,也是为了不让空气进去,否则火药容易把材料燃烧起来。这一次我为什么要用两层丝绸呢?最上面的丝绸变成水面倒影一般,爆炸的时候有形状的地方火药都比较厚,也会在上面那层丝绸上显示出来。还有一个好处,它们加在一起,火烧的时候烟被闷在里面,容易熏入丝绸纤维,产生更多的云烟效果。

三联生活周刊:你把西湖边的一些建筑刻成小纸板,按位置放在丝绸上是起什么作用?

蔡国强:就是暗示说这个地方有这些建筑,所以我也就直接把它们画在上面,用手撒一撒。火药作画主要靠肢体,但纸板也控制一些分布的造型,让它硬一点,在节奏上有些对比,因为人撒出去的东西比较虚软。但有些时候我也感到这样太具体了,没必要去注意哪个建筑,重要的是表达西湖的山水灵性,那些建筑来来去去的不那么重要。

三联生活周刊:但是一些西湖的标志性建筑,像雷峰塔、保俶塔你还是会保留?

蔡国强:保俶塔我也怕炸歪了,或者完全看不出一个塔的感觉。那种契机我还是会小心,但我也担心很像一个塔,很像就和整个气氛不对了,就是若有若无的比较好。

三联生活周刊:你的作品有时候偏观念和装置,有时候又会回到绘画,这一次的《西湖》对绘画性的讨论要多一点?

蔡国强:艺术家的想象和艺术史的想象,很多时候是画家的想象和画的想象——从小到现在的梦想。为什么还要画画,对我来说一直是一件大事情。你爱它,又恨它,也回避它。所以有《草船借箭》、《撞墙》、《威尼斯收租院》这样的作品,跟画画有关系又没有关系。“春”展览我就想直面画画本身,也是给自己一个策略,安排自己来面对它,不回避它。

三联生活周刊:像你去年的《观潮图》,也是传统山水画中反复出现的主题。

蔡国强:观潮这种题材古人画过无数次,社会主义时期也都用油画、水彩去画过,不过用火药表现还是第一次。古人的观潮图已经画得够好了,是很现代的形式,浪花如何平静,如何动荡不安。其实这些山水还是寄情在人的身上,人有诱惑和不安,才会传达到山水的情里。但有时候他们太过细节、太呆板。画之前我在想,《观潮图》上画什么?怎么画?浪缓一点还是急一点?更有古画韵味还是更自然粗野?我就要破,要折腾,不能太细,追求到一个气势。

三联生活周刊:你对杭州这个城市有怎样的感受?

蔡国强:小时候知道杭州,是泉州人说“生在杭州,死在泉州”,这样一说我就知道杭州肯定很美,生活品质高。长大之后对这个城市的印象很多来自诗歌和绘画,山山水水情调比较优雅。杭州是和泉州有点接近的历史古城,自古就很开放,我在研究多哈的项目时发现,曾经有很多穆斯林住在杭州,有些人还从杭州迁到泉州。现在处在这个城市的现实中,你看西湖边的山,它的高低错落和湖的大小比例都非常好,这里面是很有灵性的。

三联生活周刊:西湖是迷蒙柔美的,是否和你一直以来的艺术世界有点格格不入呢?

蔡国强:我年纪大一点,有点温情了,我现在还是有很多变化的。这几年我经常给小女儿讲故事,从幼儿园到现在,她已经读小学二年级,像电视连续剧一样一直编下来,我都没有想到自己有这么多感情可以表现。但我也是摇摆的创作状态,有个阶段婆婆妈妈、温温情情,另一阶段又狠狠地给它一下。就像在洛杉矶的“天梯”展览,我就知道要狠狠地来一下,然后又到这边来和西湖调情,这种精神气质和情调的东西以前我做得比较少,很受吸引。

三联生活周刊:“天梯”个展你主要集中在什么主题?

蔡国强:是对我作品后面的宇宙观,还有影响我的艺术方法论的讨论。汉字“宇宙”这两个字,宇是空间,宙是时间,两个字就代表时空。中国人的宇宙观中不光是外太空、地球物理学这些科学理论,还包括气功、身体穴位、神鬼故事、巫师仪式等,这些看不见的灵性东西,中国人都是和宇宙连在一起的。

三联生活周刊:也就是一直以来“看不见的力量”对你的吸引力?

蔡国强:我的艺术方法包罗万象,喜欢借历史的力量,和看不见的能量对话。现代艺术本来是多元自由的,如果只是依照西方的理念和做法来实践,就把自己给做小了。我们其实有自己的宇宙观和方法论可以发挥,从风水上认知龙脉、寻找大地的穴位到如何营造城市和村庄,我们都有一套完整的美学和方法。上世纪90年代初在日本,我已经在主张东方哲学和思想的方法论在当代艺术中的价值,以及东方世界面临的困难。只是我现在做的展览更让人注意到,回顾整理的时候我也就更清楚了。

三联生活周刊:你说过你对作品有自己的分类法,比如视觉的、诗意的、生与死,有时候是与历史的缠绵,在杭州的作品怎么分类?

蔡国强:就是诗意的,当然诗意的含量很大。开始我就感到在浙江美术馆的展厅,应该是一种松松散散、似有非有的空间。我在看展厅时,常常先感受自己在这个空间里看到什么,是黑的,还是淡的,是线形的,还是一堆东西,是轻的还是重的,这些模糊的东西才是最有价值的。比如,在空间里感到应该是一条在空中弧线过去又折回的线,所以可以做99匹狼撞墙又折返回来这样的作品。做作品还是要靠动物性,靠身体的感受,靠自己的知觉能量。

三联生活周刊:这么多年玩火药,你对火药很有感情吗?

蔡国强:做火药就像谈恋爱,又爱又怕,撒多了一片焦黑,撒太少点不太着,小里小气,我一直在不安和偶然性之间徘徊。火药在里面安安静静,一点火就炸开了,只好祈求最后点火的那一下。我是个胆小的人,使用火药从来没有受伤过。我特别对它小心翼翼,它就对我比较关照。当然,小心翼翼也做不出好作品,也是火药这种魅力让我一生没有厌倦。

三联生活周刊:近几年欧美经济衰退,你有切身感受到对当代艺术的影响吗?

蔡国强:有,有些地方美术馆找赞助就困难了。以前我办个展,美术馆就会把你的赞助落实,现在他们不容易,我也会帮他们出主意。有时候我会反过来赞助他们,做些拍卖捐款给美术馆。我也在美国亚洲协会设立了奖学金赞助年轻艺术家,他们已经赞助6000多位艺术家去美国学习,之前主要靠洛克菲勒家族资助,但洛克菲勒家族的经济状况现在也不如以前了。

三联生活周刊:像你这样有名望的艺术家,会有很多品牌愿意和你合作,为什么这次选择劳力士作赞助?

蔡国强:我曾经担任过“劳力士创艺推荐资助计划”的评审委员,他们每年在音乐、舞蹈、戏剧等领域寻找一个大师,然后为他推举学生促成一对一的教与学。我觉得这个事很好,现在的教育大多没有这种师傅带徒弟的系统,而且也是劳力士对社会的回馈。有些品牌一来就要求我广告代言,我不做这种事。

三联生活周刊:你近些年频繁地举办个展,会不会觉得疲倦?

蔡国强:做完了《观潮图》,我又回到为什么要画画,为什么要办展览这一根本问题上,我已经知道它的危险了。艺术家不是来做展览的,这个问题有时候不能跟美术馆说清楚,也不能跟媒体说得很清楚。展览只是我和大家交流的平台,是自己工作的一个载体。我还是在困惑,“为什么做”的问题仍然存在。

三联生活周刊:你怕被声名所累?

蔡国强:重要的是自由,当机会、名望、资金使用等有了更好的条件之后,我们能不能在创作上更自由,还是有了这些,反倒不自由了。我也在警戒自己,还是要保留一种自由自在的状态,似乎自己什么都没有做过。

三联生活周刊:在杭州创作的作品完成之后都是属于你自己的?

蔡国强:当然是,除了这件被美术馆收藏的。你看我太狡猾了,处处做作品,做完了尺幅那么大,人家也收藏不了,等到老的时候用它们来嫁女儿、嫁孙女。我想我现在还能动,应该做大一点,年纪再大就做小一点,最终都会停下来的。哪天什么都做不了了,就回到家乡画风景画、水彩画,画我在全世界去过、住过那些地方的美丽风景。 西湖蔡国强