《火的战车》今又来

作者:张斌(文 / 张斌)

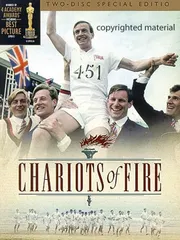

与《泰坦尼克号》比较起来,《火的战车》回到公众视野之中显得有些过度文艺了,也不过是英国人自我情怀的抒发,没有拉着全世界一道拉升票房的意思。早年间,看《火的战车》,还是10元一张DVD的时代,因为体育的缘故,所以看得还算仔细,淡淡地深藏在记忆的深处。倒是片中音乐甚是好用,在中国太多的电视节目中曾经免费借用,那可是文吉利斯大师级的作品,1982年奥斯卡最佳音乐奖。

去年,在美国《跑步者世界》杂志中读到一篇长文,以跑步的名义试图将读者们的思绪一并拉回《火的战车》诞生的1981年,整整30个年头了。耐着性子,在iPad上读完了文章,内心激荡起来,一定得郑重地将这部片子推荐给大家,尤其是在一个奥运年里。算是很幸运了,正在筹划《伦敦行动》的拍摄,有机会,有空间。

拍摄联络很顺利,很容易就叩开了英国电影工业协会的大门,当年的拍摄团队分散在英国各地,如今都已是须发皆白。面对镜头,导演赫德森等人娓娓道来。一段关于1924年奥运会真实参赛经历的影片自诞生之日起就被尊为最伟大的体育影片,其实两位主人公的宗教信仰才是本片的要义所在,忠诚、自我牺牲、勇气才是故事要精心传递的。

其实,人们很早就发现了《火的战车》的主人公命运与中国紧密关联,主人公之一利迪尔在1924年奥运会之后,来到中国,辗转天津和山东,传教育人。抗日战争中,日本人将利迪尔以及其他英美人士投入集中营。虔诚的基督徒利迪尔最终没能回到故国,葬于潍坊,至今在潍坊二中的校园里还能找到他的墓园。关于利迪尔的传记有6个版本之多,北京奥运会前还曾有一个特别版本在中国推出,一直没有机会读过。集中营的难友回忆说,每天清晨6点,利迪尔必会起床,点燃煤油灯,紧闭窗帘,让昏暗的灯光照耀在《圣经》和笔记本上,那是他每日的晨课,静默祈祷、读经,梳理一日必做的事情。利迪尔对于上帝的虔诚也是影片的故事核心,他曾经常年拒绝在周日参赛,而巴黎奥运会100米跑的预赛恰好安排在周日。英国王子威尔士亲王当年亲临巴黎观赛,英国队领队焦急万分,劝说利迪尔可以为国王的荣誉参赛,利迪尔只回答了一句——“国家和国王也都是上帝创造的。”最终,还是同队的林塞勋爵主动与利迪尔换项,避开周日比赛,得以让利迪尔在400米跑中夺得金牌,打破纪录,成就千古美谈。影片中的一个细节至今还记得,赛前一位美国选手特意找到利迪尔,塞给他一张纸条,上面抄录了《圣经》中的一句话——“上帝说:He that honours me,I will honour.”

因循《火的战车》线索的重新采访不过是《伦敦行动》中的一集而已,原本没有太多的逻辑线索来安排它具体的播放日期,可早可晚,近来大家才打定主意,7月13日该是最恰切的日子,因为那一天,距离奥运会开幕整整还有两周的日子,全英国会再度上映《火的战车》,此番经过全数字化制作修复,31年前的影像将平添一份现代技术的光芒。兴许那一天,在CCTV电影频道中您也可以完整地欣赏这部赢得包括最佳影片在内四项奥斯卡大奖的奥林匹克电影。据说版权我们是有的。

面对这部影片,英国人很珍惜,一笔无尽的财富嘛。在一个业余时代,一个被英国人骄傲地称为“黄金时代”里,宗教的力量与奥运同辉,我们是再也回不到那样的时代了;“为上帝的荣耀而赛”当然不是唯一的价值观,但是为此执著努力的人们闪耀出的光芒,让我们可以又一次坚定地热爱体育本身。

英国人爱戏剧,电影版的《火的战车》在前,今年有了戏剧现场版,该片导演赫德森亲自担任戏剧版导演。5月开演,观众纷至沓来。剧评家们对故事情节没有苛求,看剧之前内心最为关切的反倒与我们常人是一致的,电影用慢动作和抒情音乐所塑造的奔跑场景曾经感人至深,戏剧舞台之上如何达成这一无法回避的经典再现?从剧评家们看后絮絮叨叨的评论中大约可以猜得出,戏剧版中导演没有被桎梏在狭小的舞台环境之内,还是想出了办法,让演员身着白色的运动服,借助灯光效果,在舞台之上有着逼真的奔跑动作,甚至还有冲刺。很可惜,这部戏仅仅演到6月16日,奥运期间让位于其他大戏了,本想借着奥运采访契机看看这部戏的我等也只好作罢。

《火的战车》的真实故事虽然以巴黎奥运会为宏大背景,但是主人公皆是出自剑桥大学。1981年,电影上映,转年在剑桥社区中就创建了以“火的战车”为名的慈善跑步活动,至今已经30年。受电影触动,剑桥社区每年必组织一次奔跑,所得善款为发展社区教育之用。

一段历史,一部影片,以此为入口,体育之于英国的作用价值,我们又一次品味到了。 战车