和盖瑞·施耐德的两次约会

作者:王恺(文 / 王恺)

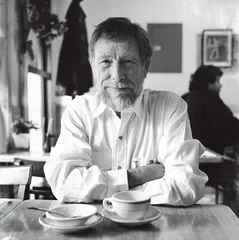

( 盖瑞·施耐德(摄于1991年) )

( 盖瑞·施耐德(摄于1991年) )

盖瑞·施耐德的禅堂

盖瑞·施耐德的传奇故事太多。他在大学待了一年,就出海做水手,上岸后在美国西北部的次生林做护林员。他特意强调:“是次生林,最早的原始森林在白人到来的时候被毁灭了。”随即下山,在加州伯克利大学随陈世骧教授学东方文学,翻译寒山和白居易的诗。也就是在此时,他结识了金斯堡、凯鲁亚克等人,1955年10月旧金山的六画廊那场著名的朗诵会上,他们共同成为“垮掉的一代”。随后,他和凯鲁亚克去山谷小屋隐居了数月。

按照北岛的说法,盖瑞“随寒山一起去日本住了几十年”,其中3年出家。回国后,他选择了北加州的少人山区居住,15年过着没有电的日子,里面盖有禅堂,他是临济宗的弟子。因为这些经历,凯鲁亚克的小说《达摩流浪者》的人物原型选择了他,但盖瑞对他这些早年的经历,没有太多叙述的兴趣。

问盖瑞任何问题,他都回答简略,可是有些问题确实能触动他,比如他平素念什么经。他没回答,只是用日语突然地念起来,很长很急的一串。日文版的“心经”在闹市的咖啡馆里慢慢流趟,这声音开始显得有点突兀,可多听了几句,会感觉安静。如果从1956年他到日本成为佛教徒算起,已经有56年过去,修为远比我们的想象深。

这是我第一次见他,周日,刚在商场做完他的新书发布活动,来的人不算多,多是学生模样。时至今日,很难要求繁忙的香港人抽出时间来读他的诗歌。倒是有些在香港地区工作的美国人专门抽出时间来倾听,他代表着他们的青春岁月,他们某种对体制的反抗,还是他们力所不能及的理想的代言人。

( 盖瑞·施耐德在他居住的乡间小木屋旁留影(摄于1975年) )

( 盖瑞·施耐德在他居住的乡间小木屋旁留影(摄于1975年) )

从什么时候信仰佛教?盖瑞说得非常清楚:8岁的时候,他就对佛教有了了解。小时候在农场长大,他一直照顾奶牛和母鸡,从小就学会如何和动物相处,他的父母亲把他送到路德教的教堂去学习。每周,他都要走很远的路去教堂。那时候他家的一头小牛才6个月,突然生病死亡了。8岁的盖瑞问牧师:我的小牛能不能上天堂?牧师说,不会。盖瑞突然非常怀疑这个宗教:“我很失望,如果我的无罪的小牛不能上天堂,那么我为什么还要上教会的学校?”而佛教讲究众生平等,让他感到安慰。

盖瑞的父母亲都是无神论者,也是社会主义者,当时在华盛顿当农民。因为逐渐对苏联失望,他们开始把希望寄托在中国,盖瑞也从小就对中国抱有希望。他对中国的兴趣首先是革命,他早期觉得毛泽东是伟人,“和那时候很多美国人一样,我也是左翼”。他以为毛泽东会改变中国,可是大跃进之后,他的认识改变了,“我觉得他坠入了权力的陷阱”。“大跃进是个大悲剧。”他强调我一定要把这句话写进文章。

( 1967年7月16日,美国诗人金斯堡在伦敦海德公园就大麻合法化发表讲话 )

( 1967年7月16日,美国诗人金斯堡在伦敦海德公园就大麻合法化发表讲话 )

因为失望,他开始把对中国的兴趣转向佛教。那时候他来不了中国,1953年,他开始随陈世骧学中国古典文学,并且翻译了寒山的诗。之所以选择翻译寒山,是因为他想翻译和佛学有关的诗歌,陈世骧就推荐了寒山。很多中国人觉得寒山对盖瑞的影响是有决定性的,可是盖瑞说,影响非常小,大概只有5%,“因为我从小生活在山里,寒山的诗歌与其说是影响了我,不如说我对那些诗很有感触”。

因为无法来中国,盖瑞当时对佛教又极其渴望,他告诉我,因为尊重佛教的道德观,他才去了日本,当时他拿了美国一家禅宗学院的奖学金,在京都修习禅宗和东方文化,这一去就是12年。其中有6个月的时间跟金斯堡等人在印度等地漫游,他自己还随一艘油轮去了土耳其。“坐最差的巴士,在火车上睡觉,到处都充满了一种气味。”在今天看起来,这种行为也许不再稀奇,现在还有许多嬉皮士常年住在尼泊尔,盖瑞是他们真正的鼻祖。

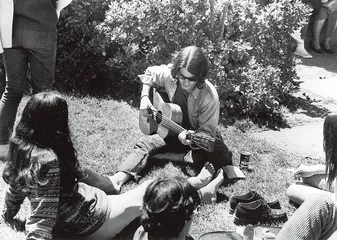

( 1967年7月19日,“垮掉的一代”成员在美国旧金山公共花园举行聚会 )

( 1967年7月19日,“垮掉的一代”成员在美国旧金山公共花园举行聚会 )

盖瑞在日本出家3年,后来又还俗了。北岛说,是因为盖瑞太喜欢女人了。不过盖瑞说,是因为他想过正常的家庭生活,不想单身下去,“佛教徒的生活其实很苦,基本上从宋以来就没有变化”。

在禅堂里,每个人的睡眠时间都很少,每天要劳动,要打扫庭院和坐禅,面见老师和研究公案,吃的是粗茶淡饭,冬天也异常寒冷,可是盖瑞说自己年轻的时候常常登山,他某天突然感悟到,禅堂生活和登山很相似,这10年,他学习到很多东西。

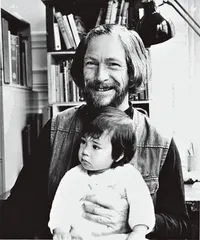

( 盖瑞·施耐德与儿子(摄于1968年左右) )

( 盖瑞·施耐德与儿子(摄于1968年左右) )

他不太讲他为什么结婚。只是告诉大家:在禅宗的一个派别里,组建家庭和修禅并不矛盾。修禅的习惯一直延续到了现在,他现在美国森林中的住处,还建了一个禅堂。我很好奇和他日本的禅堂是不是相似。他说一点也不一样,“不华丽,很朴素”,是按照美国当地印第安人建房子的方式盖的,很简单,用了大量木材。

盖瑞说,他在日本的时候,很多经文是慢慢被老师逼着背出来的。“他比我早起来,我去学习的时候,他已经坐在那里,点好了香。然后就敲铃,叫我开始背诵。”经文在心里,更多的悟,还是靠自己小小的洞悉,“就像明白一个笑话为什么好笑一样”。他不会去讲大悟,因为研习得越多,会觉得自己才刚刚开始,“这是最有意思的地方”。

日本给了盖瑞太多小悟的机会。他经常去京都菜场买菜,那里有很多老派京都人,说话用传统方言,他每次买完菜,他们都会使劲地谢谢他。有次他买了一把青菜,那个卖菜的老年妇人,用了十句谢谢。盖瑞找到自己的禅修师傅说,如果别人谢谢了很多遍,那谢谢还有意义吗?师傅说,不用担心,只要自己体会感谢别人的时候是真心的,就足够了。“我觉得这是很好的一课。”

不过看盖瑞的描绘日本的诗歌,还是感觉他和我们所知道的佛教徒区别很大。他写相国寺寒冷的门廊垫子,写京都深夜的酒吧女郎和她钓到的男子,包括古寺里乳房松弛的女人们。还有京都三月的轻盈雪花。

北岛说,盖瑞信仰的佛教是知识分子式的,重实质不重形式,而且兼收并蓄,并不极端。他觉得佛教高于他以往相信过的各种左翼观念。去日本前,盖瑞已经是“垮掉的一代”的发起人之一,去日本后,大部分“垮掉的一代”的活动他都没赶上,不过1967年,北岛说,他从日本回来后,给正在垮掉的一代带来了新的精神食粮。

他的山林和自然

北岛说,只要有可能在户外,盖瑞在美国大学上的课一定是在草地上的。形式有点像野餐,不过吃的是“诗歌”。盖瑞坐在草坪中间,他问学生们谁写了诗,学生们会开始背诵,然后他做简短的评论。他其实觉得写作是无法讲述的,学生们来上他的课,带了东方式的师徒传授关系的冲动,他说:灵感在大学是不能教的,他宁可在夏天带着学生们进山和他一起干活,在那里获得灵感的可能性更大。

他从小就生活在自然里,小时候在东北部的布吉特海湾,从日本回来后,搬到了西北部的内达河山脉的玉巴河畔,在他之前,这块土地只被三个人拥有过。“50年前,那里的森林还应该是原始的,后来被白人破坏了。你们中国人应该很熟悉这种破坏,因为中国的原始森林从2000年前就开始被砍伐了。”盖瑞的生态观念逐渐成形,现在,他是美国环保潮流的偶像人物。1969年他就开始践行自己的生态理想,15年间,这片土地上没有通电,也很少现代文明设施,不过现在的盖瑞也不强调这些生活,他只是简单地说,现在那里通了电,和外界没有什么不同。

可是确实很不同。开始的15年,他用油灯,不过他觉得,中国和日本的农民们用油灯也用了几千年,爱斯基摩人也用油灯,不过是海豹油,一点都不值得奇怪。至于吃的,有的种,更多的是购买,“并不是所有东西森林里都能生长的”。作为一个佛教徒,盖瑞与他人不同的地方在于他会吃肉,并且打猎,可是他打猎是一种奇怪的方式。“杀生是不对的。”盖瑞反复强调。既然不能杀生,为什么可以打猎?盖瑞有自己的思想体系。他说:“我在思想上做好准备,充满感激,并且和别人分享。”在食物上杀生,就要有感激的意识,不能假装什么都没有发生,这就是土著人的行为方式,也是他另外一个思想来源,印第安居民的智慧。“他们有时候会做一些很奇怪的事情,比如说,当你从水里抓鱼,鱼会跳来跳去,一定要给它一击才能安静下来。我在阿拉斯加捕鱼的时候,有个印第安人,每次都把三文鱼放在桶里,让它们自然死亡。我问他为什么不杀掉它们,他告诉我,也许鱼愿意体验自己的死亡。他和鱼在一起很久了,他并不是没有意识到或者不在乎鱼的感受,而是另外一种理解方式,非常复杂和深刻的理解方式。”盖瑞说他甚至专门研究过印第安人杀生后的感恩仪式。

盖瑞解释他对自然的热爱来自于小时候的熟悉环境:养鸡,养牛,就像北美那些白人没有到来前的印第安人一样,尊重和自然界的关系。“他们保持了全然的警觉,警觉自己的一举一动。我也想有一种方式,让自己过一种有意识、有存在感的生活,让自己达到极致,没有任何借口。”

因为写过大量生态散文,包括诗歌,他的诗里有他生活地方的每一种树木的名字,包括他生活在自然的状态,登山、远足,以及对植物、星空和鸟儿的爱。提到他的前辈梭罗,盖瑞说,他20多岁就读过梭罗,不过,他并不是美国的梭罗。“梭罗是一位伟大的作家,我不一样,我不觉得自己是一个自然诗人,我是一个劳作者,我的大部分关于自然的诗歌,实际上都和我日常的劳作有关系。我们当然应该了解自然,不了解自然,人就如同孤独的灵魂,不知道自己所处何地,人人有机会都应该在自然中劳作。”

盖瑞的儿子金一直陪同着父亲。金是个沉默的年轻人,带有东方血统。他的母亲不是纯粹的日本人,在美国长大,学英国文学,在金很小的时候,他的父母亲就每天打坐冥想。随着时间的推移,越来越多的嬉皮士把这里当做了大本营,经常来这里隐居,很多人戴着大耳环,留着长头发,有些车里没有座位,挂满了印度神像。金帮助父亲看护山林、割草、伐木,是个健康的劳作者,也同样有着与众不同的生活。我问金,当他上学的时候,是不是意识到自己的生活和别的孩子不太一样,像个异类?金思考了一下,回答我,其实他们那一代孩子都有这种问题,很多孩子的父母亲都选择了与众不同的生活,他们在成长阶段就发现自己处于与众不同的亚文化中。“因为上世纪60年代的很多年轻人,也就是我们的父母亲,选择了拿自己当试验品,那么我们从小生活在异常的生活中,也就没什么奇怪了。”他说,“我不是佛教徒,我父亲的教育把我培养成一个绝对的个人主义者,我是独立的个体,始终在寻找自己的人生道路。”

金告诉我,典型的美国人有一种态度,就是乡村人口是没有受过良好教育的,城市是人们生活的理想居所,可是父亲的努力,告诉人们这是误区,人们应该寻找更好的生活方式。

最多时候,河谷会来几百人,但是现在来人已经不多了。盖瑞年事已高,他并不愿意生活在嘈杂中,关于禅,关于自然,他觉得自己都已经说得够清楚了。他告诉我,早在40年前,他就写下了他的生态原则:人类世界变得更坏,是因为环境污染、人口增多、气候变暖和人类对自然资源的无限掠夺。“我要告诉人们,你们可以生活得很简单,我的生活就是一个例子,告诉人们简单生活可以很有趣。”

在盖瑞看来,人们没有发现美洲,而是像流寇一样掠夺了美洲,占据了这土地,生活却不幸福。他希望针对美国主流文化提倡一种亚文化:反对垄断,重视交流,回归自然。“腐朽的文明只是一种病态的幻象,亚文化之根深植于人类文明之中。”他的诗集《龟岛》就是印第安人对美国最早的称呼,他以重新命名的方式,抹掉政治边界,看到山河草木的暗示。这本诗集于1975年获得了普利策奖,这是反学院派的诗人们第一次获得这个由学院控制的奖金。而盖瑞的整体思想,也使“垮掉的一代”有了新的思想源泉,有很多人说,美国包括欧洲的环境保护运动,有很多“垮掉的一代”的影子。

盖瑞在自己的诗歌朗诵会上有一首《我们和所有生物一起发誓》,让人印象深刻:“吃一份三明治,在树林中工作。一头母鹿小口吃着雪中的小灌木,相互看两眼,一起咀嚼。一架从比莱飞来的轰炸机,在云层之上,用咆哮充满天空。它抬起头,聆听,直到声音消失。我亦如此。”(西川翻译)

他和“垮掉的一代”

听盖瑞的朗诵会,同样有一种温暖的在世界之角落的感觉。朗诵会在香港中大的一个礼堂举行,先是姚公白的古琴独奏“流水”,盖瑞随即上台,灯光变暗,背后有两盏小油灯,他坐在那里,用缓慢而浑厚的声音朗诵自己的诗,没有老人的感觉,他超越了时间。北岛写过,盖瑞的眼神和声音,有一种让人心平气和的本事,好像能够引导人,随他去超越人间的去处。不过北岛的朋友说,盖瑞的表面平静下也有疯狂,从他的婚姻就能看出来,他结婚三次,前面一位是白人,后面两位都是美国出生的日本人,后来结婚的夫人卡柔得了癌症,盖瑞特别爱她。

1956年,他和金斯堡在旧金山朗诵的时候是什么样子?我们无从得知。但是诗人西川记载了1984年他和金斯堡首次来中国时朗诵的情景:金斯堡更喧闹,有听众形容他像疯狂的火车头,他边朗诵边用自己制作的手风琴伴奏,同时双脚在地板上打着节拍。而盖瑞要求所有人都站起来,举起右手,像一种仪式,很庄严。他使人们看到了“垮掉的一代”反抗之外的理想主义的一面。

问盖瑞·施耐德和“垮掉的一代”的关系,几乎是白费劲。这些问题从年轻时他大概就开始“交代”,最少也有数千遍。可是,他确实是“垮掉的一代”的见证人,时至今日,他的眼睛是眯缝着的,北岛说,那是属于护林员和水手的眼睛,望向远方,是用来眺望的,光芒都被隐藏在眯住的双眼中。他和艾伦·金斯堡不仅外貌有很大差别,性格也正好相反。北岛说,金斯堡疯狂、任性、好动,像火;而盖瑞沉静、宽容、睿智,像水。按道理说,水火不相容,可是他俩却成为最好的朋友,友谊持续了近半个世纪。盖瑞和北岛说起过他们的第一次见面。那是上世纪50年代初,他正在伯克利校园的自行车铺打气,艾伦走过来自我介绍,那时候他们都是二十出头的年轻人,“垮掉的一代”的多数活动还没有开始。

盖瑞去日本后,金斯堡还去找过他,他们一起去印度、尼泊尔漫游,盖瑞回忆当年的漫游生活时说,他们犹如苦行僧一样地游走,一点都没有想到,重新开启了一种生活样式。

金斯堡提起盖瑞时总是充满敬意。他和盖瑞一起学坐禅,打坐,包括信仰喇嘛教,都受了盖瑞的影响。不过盖瑞修行的是临济宗,戒律更严。晚年时,金斯堡还在盖瑞家附近买了块地,尽管这位癫狂的诗人肯定不会像盖瑞一样生活在荒野中,但这是他对友谊的投资。

1997年,金斯堡得肝癌去世前,处于昏迷状态,他的病房里还是挤满了朋友,喝酒聊天,没有悲哀的意思,这也是刻意营造的气氛,人生如聚会总有离散。盖瑞说他没有去,他待在他的山林里。不过在去世前一天,艾伦清醒过来,打电话和他最亲近的朋友们告别,当然不会忘记了盖瑞。问他说了些什么,盖瑞并不特别强调:“就是告别的话语。他知道自己要去世了。”

可是问到金斯堡和他的关系,他还是沉默了很久。半天才说:非常的温暖和美好。我们是同志关系,但不是马克思主义式的同志,而是那种心里有彼此的同志。我虽然和艾伦不一样,诗歌和思考方式都不太一样,甚至几年不见面,但是我和他们一起,我们的运动改变了这个世界上很多人思考问题的方式。

除了艾伦,盖瑞和凯鲁亚克也有很多交往。凯鲁亚克的那本《达摩流浪者》,盖瑞评介说:“那是凯鲁亚克写得最糟糕的小说,我是从文学角度来评说的。”

曾经盛极一时的“垮掉的一代”的主要人物大半去世,就像金斯堡说的:我看见这一代精英被疯狂毁掉。当年的运动也已经云淡风轻,尽管盖瑞时常不把自己算做“垮掉的一代”的人物,可他确实是。我问他,怎么看待他自己对这个世界的影响?盖瑞说:“不,我不会就我个人留下或没留下影响讨论这个问题,我们是一个整体,上世纪五六十年代开始的反文化运动没有结束,它在电影、文化、音乐领域留下的影响始终都在,我和我们这一代人带给世界很大改变。”

尾声:新年1月的诗歌

死亡对于盖瑞而言,是近年来经常发生的事情:他的妻子卡柔得了癌症,在后期放弃了治疗,也放弃了用吗啡来缓解痛苦,因为她想了解死亡的过程。而盖瑞也设计了自己死亡后一些场景,他觉得儿子会把自己火化,不过他自己希望能获得天葬的机会。但是他觉得不太可能,毕竟他不是那里的文化中的一员。他和人谈到过:禅宗有一支古老的流派,后来湮灭了,叫牛头宗。当这个宗派的僧人死去,他的身体就被放入树中,被抬入森林。“我就住在森林里,很熟悉在周围动物身上发生的故事。在狩猎季,我会碰到受伤的鹿。有时是嘴受伤,不能吃东西,它会跌跌撞撞地跑一阵,直到饿死。当我看到鹿处在这样的困境里,就会把它杀掉,这样它就不会再感觉饥饿。”

鹿的尸体躺在森林中。几周后再去看,什么都没有了。那些土狼、狐狸、乌鸦,把现场清理得干干净净,连骨头都被搬走了,只剩一点点皮毛,后来也消失了,只留下一堆落叶。大自然处理事情是如此之快,令人叹为观止。生物界、野生动物、植物会把一切都处理干净。“12世纪的时候,日本有位大师说过,世界是由古老佛祖的骨头组成的。”他觉得中国和日本的祖先崇拜都很好,因为,能够靠一个古老的体系把一切都包容进去。

盖瑞确实对死亡不恐惧,他说死亡会降临到每一个个体身上,并不严酷,正相反。他说自己从小接受的是无神论的教育,在他看来,上帝是没有必要的东西。“很多美国人开始被我吓坏了,可是慢慢他们变得和我的想法一样。”

也许就因为没有恐惧,所以盖瑞在今年1月份的内华达州寒冷的冬天写了一首《夜晚故事》,这位82岁老人的诗歌,深深感动了我。他并没有和这世界妥协,还在顽强而自我地生活着。冬天本来是加州土著讲故事的时间,可是盖瑞家的供暖系统坏了,他与一堆现代文明的取暖机器奋斗,同时努力想起15年没有电的时代,他的朋友们如何在冬夜出现,他和他的朋友们在日本海边打鱼。看到长崎的核弹幸存者,他想起了,成为第一的诱惑是多么可怕。他在诗歌里告诉人们,他永远不会成为一个穆斯林,一个基督徒,或者一个犹太人,“因为十诫在道德上还不够严苛”。

他的诗中说:“住在地球小屋里的人们,烧漆黑的松枝照明,从前所有世纪里的一场场雪,炭火之光和燃烧的松枝——夜晚说故事,无需太亮。” 日本生活垮掉的一代两次北岛盖瑞·施耐德约会诗歌