技术如何使人乐观

作者:陆晶靖(文 / 陆晶靖)

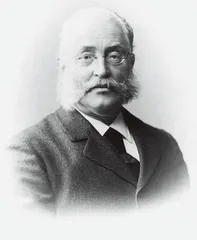

( 马克斯·伊思 )

( 马克斯·伊思 )

德国工程师马克斯·伊思写过一本自传体小说《在犁和钳子后面》。1862年他在英国利兹的蒸汽拖拉机厂工作,当了海外首席代表,还到美国推销他的产品。美国内战的时候,他又跑到埃及,给埃及王子当了3年首席工业顾问,据说显著提高了尼罗河地区的棉花产量,成为欧洲纺织业最主要的棉花来源。最后他回到德国,和一群人建立了德国农业协会,还当了会长。他去世后,许多城市的街道和学校都以他命名,德国工程师协会还为他制作了纪念币。他的一生恰好是工业革命和技术大幅应用的时代,他在小说里回顾了他英雄般的一生,其中有一句话:“我们的时代早就开始了。”

这个时代已经延续了100多年。从工业革命开始,新技术一直在极大地影响我们的世界。1886年,美国威斯汀豪斯公司利用变压器进行交流供电试验获得成功;1903年,莱特兄弟试飞了第一架飞机;1906年,荷兰医生艾因特霍芬制造出了心电图仪;1908年,福特开始用流水线生产汽车;同一年,美国人库里奇用钨丝取代了爱迪生的碳化竹丝,制造出了现代意义上的白炽灯。随着技术发展,这个职业的收入和社会地位也从最初的技术工人一路攀升,渐渐地,他们从技术骨干成为地区代表、企业主,甚至政客……他们的世界观也在影响着这个自启蒙运动以来以文科知识分子为主导的世界。维尔纳·西门子在回忆录里提到的一件海难很好地反映了他们的代表心态:

“没过一会儿,船就完全倾向了一侧,船上的乘客处于生死关头,大家最关心的问题是,船能稳定还是会倾翻……于是我搭了个小观察台,从那儿,我能根据一个亮得出奇的星星的位置判定船的倾斜程度……终于,船似乎稳住了,被极度的恐惧吓得浑身发软的人们开始投入到有效的救援行动中。”在这个生死关头,起作用的不是哲学和上帝,而是一个信奉技术理性的工程师,在他看来,大自然从来没有让人们失望过,他仰望星空的时候想的不是敬畏,而是寻找自然秘而不宣的通路。莱布尼茨在解释上帝为何容忍这世上存在如此多的不公时曾说,所谓至善不是一切完美但停滞的状态,上帝赠与人类理性,以此才不断改善所有不如意之处,这才是最好的世界。西门子不过是将莱布尼茨的观点改换了一下门面——技术成为一种物理神学,凭借着理性的钥匙,总是可以在困境中找到出路。“一战”期间,一些德国科学家甚至相信,凭借技术发展可以在未来消除所有的战争。“二战”前夕的1939年,芝加哥世博会的口号是“人类倾听科技”,这显示出当时人们对技术的乐观程度。

批评的声音从来就存在,西方文学史上第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》就表现了对技术的怀疑。玛丽·雪莱的观点是,技术的盲目应用会衍生出一系列问题,并且技术永远无法解决其带来的伦理和情感困境。在德国作家E.T.A.霍夫曼的《沙人》里,卖望远镜的商人也象征着偷挖儿童眼球的恶魔,在技术问题上,文学曾经是最大的怀疑者。但到了19世纪,像《海底两万里》这样对技术乐观的作品开始流行。德国技术史家汉斯·柳德格·迪内尔在《工程师的乐观主义:技术在现代性中的胜利》中说,从19世纪末到20世纪20年代,越来越多的工程师相信自己做的事情几乎等同于普罗米修斯盗火。这是一个绝佳的比喻,火的危险象征了技术的阴暗面,然而谁能否认火带来了人类历史的巨大变化呢?技术乐观主义借此将世界的时态设定在未来,所有缺点都将会因为技术的进步而消除。

最近的也最典型的例子可能是比尔·盖茨,他自称是一个理性的乐观主义者,自从他在2008年退休后,他的乐观精神已经从计算机领域蔓延到整个世界。他关心疫苗、种子,觉得这些代表着世界的未来。他站在马尔萨斯的反面,说只有对科学的力量无知的人才会如此危言耸听。他说:“世界上没有哪个医疗卫生好的地方会发生战争。”他觉得有好的疫苗就能控制先天性传染病,改善卫生条件就能保证新生儿的存活率,从而避免一个家庭生太多孩子,而过多的人口总会导致社会冲突。比尔·盖茨说,比起他现在正在做的事情,人们在电脑上用什么操作系统根本不值一提。从这个意义上说,他和日本动画片里的机器猫其实没什么两样,他总相信自己有一个神奇的口袋,从中可以拿出各种道具来解决实际问题。

( 比尔·盖茨 ) 技术乐观使人如何

( 比尔·盖茨 ) 技术乐观使人如何