“舞蹈平台”:让当代舞更加当代

作者:石鸣(文 / 石鸣)

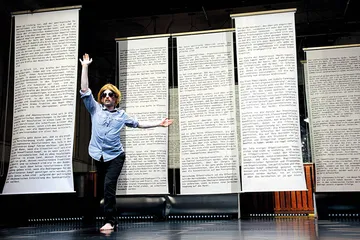

( 舞蹈《变形记》 )

( 舞蹈《变形记》 )

2月底的德累斯顿仍旧笼罩在冬日的萧瑟气氛中,坐落在城市北郊的欧洲艺术中心外表看上去静悄悄的,里面两年一次的“舞蹈平台”艺术节正在如火如荼地进行。大厅里回响着嗡嗡的交谈声,熙熙攘攘的人群兴奋地等待着大幕拉开。放眼望去,一片黑衣黑裤中,唯一显得身姿轻盈的是入口处大屏幕上跳跃、滑行、旋转的舞者,舞蹈片段不断循环播放着,引得更多的议论。“就在此地,雅克·达尔克罗兹创造了艺术体操,阿道尔夫·阿皮亚奠定了20世纪‘开放舞台’的概念,玛丽·威格曼为德国表现主义舞蹈打下了基础。威廉·福赛斯和他的舞团则在这里多年驻演。”欧洲艺术中心兼此次艺术节的艺术总监迪特·耶尼克(Dieter Jaenicke)在开幕式上致辞道,“20年后,第10届‘舞蹈平台’艺术节终于回到了德国最当之无愧来承办这一节日的地方。”

4天时间内,共有14台正式节目上演,从过去两年间德国全国范围内独立剧团公演的200多台舞蹈中遴选而得,此外还有30多场会议、论坛和演讲。要用一个词来概括这次艺术节上的演出是相当困难的。“这也是这次艺术节和以往的不同所在。”迪特告诉本刊,“我们试图不再‘策划’一个艺术节,而是尽可能囊括各种风格、类型的创作,在这里你能看到德国乃至欧洲最知名的舞蹈团体的演出,也有小型制作,有的舞蹈包含故事的叙述,而有的更为形式化,我们的目标是让观众体会到当下德国当代舞这一概念的复杂和多元性。”

开幕演出是驻柏林多年的阿根廷编舞家康斯坦萨·马克拉斯(Constanza Macras)的《柏林在别处》(Berlin Elsewhere)。布景是漆成白色的楼房方块,大小比例如同玩具,一段斜坡转弯延伸出一个平台,10多个演员倏忽从楼后和平台上钻出来,自顾自地按照某一条路径行进和动作,又悄然隐没,每个人在不同的片段讲述关于自己的角色的不同故事,现场的打击乐和小提琴伴奏衬托出尖叫和嘶喊的台词。秉承这位编舞家一贯以来的反讽风格,舞蹈中出现了大量与性和暴力有关的幽默而又带有刺激性的展示,应了这个剧团“俗气公园”(Dorky Park)的名字。事后有些观众对这些夸张的处理表示异议,而康斯坦萨对此表示:“这就是现实。”开场的时候,舞台后方的大屏幕打出了字幕——这部作品与柏林无关。“其实与柏林有关,但又不仅仅关于柏林。”康斯坦萨在采访中解释道,“这是所有都市里陌生人匿名相遇时的可能处境,柏林不是别处,它的分裂和隔绝尤其典型,然而是柏林也就是别处。”她对这种否定之否定句法的偏爱不禁让人想起她在媒体上广为流传的另一句话:“记忆脆弱,而垃圾永存。”

“我们选择以康斯坦萨的作品开场,是因为我们知道它能引起足够大的争议,由此会生发出许多讨论和对话。”耶尼克对本刊说,“我们需要一个大制作来开幕,而她曾经在世界各地巡演,经验丰富,知道如何挑衅观众。我们不想用经典的、优美的、高雅的方式开场。我们不想让观者上来就感到轻松。”

在这个艺术节上,最常用来评论某台演出的一句话是:“这不是令人喜欢或者不喜欢的演出。”大多数剧目都在努力突出智性思考,而不惮主题是否过于艰深。有的作品讲述了德国历史上著名的恐怖组织“赤色军团”的头目巴德尔的故事,除非对德国这段历史非常熟悉,否则难以进入语境。有的作品则探究“失忆”这一伴随衰老的现象给个体心理带来的积极的、解放性的影响,古典芭蕾的动作作为严酷训练的一种象征用来表现生命对每个人的强制性要求。“或许它们在美学上取向各异,但质量毋庸置疑。”耶尼克说,“也正因为此,我们不评奖,也不列推荐节目单,这也是这个艺术节展示的生态性。”节目顺序排列紧凑而尽量减少交叉,为鼓励大家把每个节目都看完,在不同的剧场间开通了免费巴士。

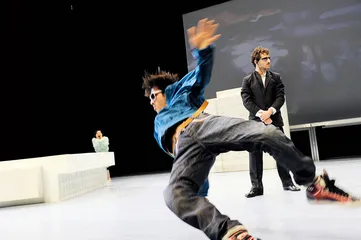

( 舞蹈《巴德尔》 )

( 舞蹈《巴德尔》 )

安东尼娅·贝尔(Antonia Baehr)的《脸》(For Faces)是这次获得了加演的两台小型节目之一。这是一部几乎没有动作的舞蹈作品。五六十名观众在一个环形小剧场里围坐着,4名舞者面向4个方向端坐在舞台中央,黑暗中灯光缓缓亮起,表演者静止了相当长的时间后,才以令人难以察觉的速度缓缓扭转着身体,观众们似乎在一格一格地观看一段静物摄影。灯光的切换使得一个小时被划分为4个15分钟的表演片段,越到后来,表演者的动作幅度越大,但是所有的动作都局限于脸部,眨眼睛或者歪斜嘴角,然而即便是表演末尾,表演者的表情也仍旧控制在正常范围,而非小丑或滑稽戏式的夸张表现。节目介绍上写着,这是一种“微编舞”。

具有电影研究背景的安东尼娅向本刊记者坦承这一作品部分受到了电影镜头特写形式的启发。“我想把脸部做成一个可以并且值得注视的风景,脸是联结人与人之间关系最直接的外部桥梁,但是在正常情况下,我们避免长时间凝视一个陌生人,在这个作品里,直面和窥视得到了允许。这又完全是一种剧场体验。”整个表演过程看似安静无声,实则配上了“剧场的声音”,安东尼娅说:“第一段音乐是在一个空旷的剧场里录的音,当时是8月份,那是一个很大的剧场,只有一个舞台在那里转动。第二段音乐则是把剧院的窗子全部打开,仍旧是8月,空气在空无一人的剧院中流动着。”对如此微妙的声音的捕捉经过后期合成,配合了演员脸上稍纵即逝的表情。“我们尝试过夸张的表情,但是后来发现,最好还是把脸就当做脸而已,属于某一个特定的真实的人,这才是我们想要探讨的主题。”

( 舞蹈《柏林在别处》 )

( 舞蹈《柏林在别处》 )

观众大部分都是圈内人,无论什么类型的演出,结束时总是报以热烈的掌声。“大型节目的观众里面,普通观众和专业人士的比例大概是各占一半,小型节目业内人士则占到80%。”耶尼克告诉本刊记者,“我们努力探索着一个最佳比例,对于当代舞来说,这仍然是一种很小众、很精密复杂的艺术,观众数量始终有限,但是对于一个艺术家来说,要是总是只有圈内人看他的作品,也是很糟糕的。”

在这种情况下,皮娜·鲍什、威廉·福赛斯(William Forsythe)、萨莎·瓦茨(Sasha Waltz)等人的名字显示了市场号召力,这三场演出均是观众人数超过300人的大制作。皮娜·鲍什当年最重要的合作者之一玛琉·埃罗多(Malou Airaudo)2010年的新作《某个地方》(Irgendwo)成为此次艺术节上对皮娜艺术最强有力的回音,编舞家将街舞、嘻哈和其他当代舞动作融合进皮娜创立的舞蹈语汇中,艺术节评委的评价是“将皮娜年轻化”、“皮娜一定在某个地方微笑”。威廉·福赛斯和萨莎·瓦茨的演出则安排在可容纳上千人的德累斯顿歌剧院和城市剧院,票早早销售一空。“我们4天之中卖掉了7000张票。”耶尼克说,“这对于当代舞和德累斯顿这样一个小城来说算得上十分惊人。现在这个艺术节更加像一个交易市场了。我们打开大门,欢迎各方来客汇聚,挑选和邀请作品。我们选送的作品不仅是最优秀的,也是最适合巡演的,它们将德国当代舞的探索成果带到世界各处,从而使得当代这一修饰变得更加切题。”

( 舞蹈《脸》 ) 平台更加当代舞艺术当代舞蹈

( 舞蹈《脸》 ) 平台更加当代舞艺术当代舞蹈