如何在城市中生活

作者:薛巍(文 / 薛巍)

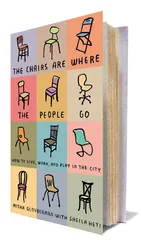

( 由格洛布曼(中)口述,海蒂(左)记录整理的书《人们喜欢坐椅子》 )

( 由格洛布曼(中)口述,海蒂(左)记录整理的书《人们喜欢坐椅子》 )

城市中的冷漠

加拿大女作家海蒂决定,世界上应该有一本关于表演艺术家格洛布曼所知道的一切的书,这两个人遂决定草拟一个有望被选中的主题的单子,然后由格洛布曼口述,海蒂记录整理。《纽约客》说,他们的合作结果是,“取得了谈话哲学上的胜利”。随笔的主题多种多样,包括社区组织、哑剧情节,以及如何戒烟(戒烟时应该奖励一下自己,他对自己的奖励就是穿西装)。“格洛布曼的定义简单而优雅,说爱情是遇上一个不是想法跟你完全一致,而是带来某种新东西的人,可以说这本书也是这样。”

这本书很像蒙田的随笔,像蒙田一样,他们提供关于日常事物的洞见:一夫一妻制,垃圾电子邮件,健身,惯例,音乐,艺术的地位,哑剧课如何收费。法国哲学家让·波德里亚1986年出版的《美国》一书也是对城市生活的观察和思考。他写道:“在美国,每个人经过时向你展露微笑,尽管微笑既不是出于殷勤,也不是出于诱惑的欲望。微笑只意味着有微笑的需要。任何时刻微笑都随传随到,但却小心翼翼地避免暴露自己。笑容背后没有隐藏的动机,却把你阻挡在距离之外。让这空虚、这深刻的冷漠自发地在你的笑容中流露出来,把这空虚、冷漠馈赠给他人。虽然没有身份特征,但美国人都有一口令人赞叹的牙齿。”在他眼中,大都市的人痛苦而孤独,“唯一可与慢跑者的痛苦相比的痛苦,是城市中心孤独地站着吃东西的人的痛苦。在纽约能看到这些被社交生活遗弃的人,他们甚至不再躲藏,就在大庭广众下吃他的残羹冷炙。这是都市化、工业化的贫穷。成千上万个孤独的人,每个人都为自己着想,每个人都为自己奔跑”。

相对于波德里亚的冷峻,格洛布曼的观点显得更加通达。他说:“我经常听到人们抱怨在多伦多,人们在街上不互相打招呼,在地铁上不看对方的眼睛。人们试图通过公共艺术项目来唤醒冷漠的资产阶级,解决这一问题。但这很荒谬!人们下班回家时不想看你的舞蹈表演非常合理。人们乘地铁是因为他们在从一个地方去另一个地方,他们刚结束需要跟很多人互动的工作,要回到需要继续跟人互动的家。地铁是唯一他们可以安静下来的地方,读点东西,无需微笑,无需做眼神交流。城市就是这样的一个地方:你可以在公共场合孤单一人,在城市你有这个权利,必须把他人筛选出去。如果你在拥挤的地铁上去感知每一个人,那你会被压垮的,所以不要试图去解决这个。这不是问题。”

波德里亚还认为,马拉松和慢跑都是这个时代病态的爱好,慢跑者是“某个暗中来临的世界末日的主角。一个男人笔直向前跑在沙滩上,沉浸于随身听的音色中,像茧一般被封闭在自身能量的孤独献祭里,甚至面对灾难都无动于衷,因为他只等待由自己、由耗尽在他眼里已变得毫无用处的身体的能量,来实现自我毁灭:再没有什么比这样的场景更能唤起人们对世界末日的想象。我们可以拦住一匹发狂的马,却拦不住一个正在慢跑的人。唇上泛着白沫,全神贯注于内心的倒计时,全神贯注于他进入反常状态的那一刻,此时千万不要拦住他问时间,他会把你吃掉”。

格洛布曼也经常健身,他也认为这是这个时代的一个显著特征,但他为此寻找了一种辩护。“很久以来,我定期去健身房,我总觉得那很疯狂。健身房集中体现了我们的时代所有不同的东西。它就像一个购物中心和工厂,我们施展自己和努力工作的欲望遇到了我们永葆青春的欲望,想象我们可以把一切交付给理性、超级机械的过程。50年后,如果你想找出某种囊括了21世纪初的时光的东西,你可以秀一下健身房。有时想到自己也参与了我们的时代最大的狂热我感到有些尴尬,但接着我想到:去他的,我属于我们的时代。我无需看穿一切。或者我可以看穿了一切,但仍然参与进去。”

读书时,他想到,一些观念或意见是社会的建构。比如,理想的女性美是社会创造的,它们不是它们先天的感觉,而是社会的洗脑工具;理想的女性美是为了使男性的霸权永久化。又如,一本书说,我们都很担心社会地位,也许我们不应该担心,因为毕竟我们的社会认为地位高的东西,历史上其他社会不认为它们地位高,因此地位都是任意的。今天,消瘦和很强的分析技巧被认为很有价值,而在其他社会跑得快可能很重要,或者在另一个社会,肥胖是地位高的标志。但这种想法简直是疯了。因为某种东西是社会建构的,并不等于它不真实。每个社会都有着不同的女性美和社会地位的标准,但同样明显的是,每个社会确实有其女性美和社会地位的标准。我们是人,我们存在于社会中。我们创造文化。这些文化也许彼此不同,有着不同的信念,但我们就是这样的我们。如果你把这些拿掉,并不能找到某种更加真实的东西。

哈佛的快乐课程

波德里亚说:“纽约和洛杉矶是世界的中心,在愚蠢和变异特征方面,在天真的过度和社会的、种族的、道德的、形态学上、建筑学的离心性方面,我们都绝望地落后于这个社会。没有人有能力分析它,美国的知识分子尤其不能,因为他们被隔绝在校园中,对四周具体的、令人难以置信的神话充满了戏剧性的陌生感。”

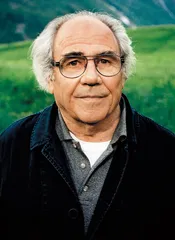

( 法国哲学家让·波德里亚 )

( 法国哲学家让·波德里亚 )

格洛布曼说,他在蒙特利尔长大,然后去哈佛大学读书,他发现:“大学希望成为一个封闭的机关,所以你需要住在校园里,这意味着你不是住在城市里,你没有房东或邻居之类。你需要加入饮食计划,这意味着你不会跟餐厅、杂货店这类人打交道。合法的饮酒年龄是21岁,在城市里被严格执行,但在校园里没有强制执行,这意味着如果你想饮酒或参加派对,只限于校园内……现在,美国确实有一个上层阶级,虽然他们不喜欢谈论它。阶级在美国是流动的,所以哈佛人确实来自不同的背景。有人家里多少辈人都读哈佛,治理着世界;有人来自中产阶级;有人是家族中第一个上大学的。很好也很可怕的是,在哈佛,人们不会谈论这些阶级差异。你可能以为会像电影中那样,势利之徒鄙视那些穷孩子,但现实是,一旦你进了哈佛,谁都不再是穷孩子了。你马上成为最有特权的上层阶级的一员。”

在《美国》的结尾,波德里亚写到拉斯维加斯和赌博:“赌博本身就是一种沙漠的、野蛮的、没有文化的、神秘的形式,是对建立于价值之上的自然经济的挑战,是处于交换活动边缘的一种疯狂。”但是,它也有严格的界限,在某处突然终止。“在赌博的中心,事物失去了影子,金钱失去了价值,踪迹和称其为信号的事物极度罕见,促使人们去寻找财富的即时性。”格洛布曼在拉斯维加斯旅行时的感悟是:“我很喜欢那儿,但它也很可怕,在那里看到人性中全部最糟糕的东西:人们是多么容易被金钱控制,多么容易在赌博时因随机发生的事情而觉得自己很厉害。那里发生的一切就像是研究人的欲望和追求如何误导他们。”

格洛布曼发现,西方人认为幸福是一个微不足道的话题,是西方消费主义的个人主义的病症。但过去几年出现了大量关于幸福的研究,很多书希望把这些研究应用到人们的生活中去。“几年前,我发现哈佛大学有一门本科课程叫如何快乐起来,它迅速成为该校历史上最流行的本科课程。我认为这是个好主意,并对我读书时还没有这样一门课感到遗憾。我邀请了十来位朋友一起去上这门课。它是哈佛著名的轻松的课程,但每周也要读几个小时的指定读物。”

在读书时他想到,也许从进化的角度说,我们先天就不是为享乐而生的。快乐只是一种刺激我们做出生物学要求的行为的临时状态。我们为快乐而奋斗,很多奋斗表面上看都显得无意义或愚蠢。作者的一位朋友马克认为他周围的人为了漂亮的房子和漂亮的东西而辛苦工作很愚蠢,干吗不住在小房子里,用不多的东西,这样就不必辛苦工作了。有人认为,邪恶的社会不要他继续工作他就快乐了。你一直工作,然后得以在草地上躺10分钟,躺在草地上让你觉得非常美妙。所以你就以为不需要工作、一直躺在草地上就会觉得快乐。但一直躺在草地上不会让你感到快乐。快乐之道并非放弃一切,什么也不干。■ 生活如何城市波德