滕菲:在指上和颈间叙事

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 《寸·光阴 Ctrl+S》 )

( 《寸·光阴 Ctrl+S》 )

量身

滕菲身着红衣,平静地闭目仰头,脖颈处一抹鲜红,似一道尚未愈合的“伤口”——这是她令观者触目难忘的作品《那个夏天》,项链以银和红漆制作,“在血痕和痛中体验到真爱的力量如此灿烂”。

她叙述自己这件作品来自多年前剖腹生产的记忆:“刀口用7针缝合起来,留下了这个身体的疤痕。这道生命的印记换来的是一个新生命的诞生和母体的再生。那个夏天……于我意味深长。”如果把项链加长,这是一件好看的饰品。但是现在,滕菲要它是“我”的饰品。

滕菲是中央美院设计学院首饰艺术专业的创设人。她在国内最早提出了首饰要为个体量身打造的观念。这种量身无关尺寸和样式,而是向内寻求每一个体的生命痕迹。她的试验从她自己和亲人开始。在偏锋新艺术空间的最新个展中,《那个夏天》、《身体的寓言》、《心悸》、《谜》……这些作品都是将她或家人的吸氧管、心电图记录纸、磁共振脑电图以及脱落的头发作为素材,与银、珍珠、钛这些材质组合打造成为可佩戴的物件,物我天人。

《心悸》也是心迹。她从个人体检获得的心电图上截下一段段曲线形态,分别用丝网印“存储”到小块的吸铁板上,作为身上的挂件。《追到天堂》是对失去父亲的纪念:“我庆幸在父亲身前保留过一绺鹤发。那时在他病中的一次梳洗后脱落于盥洗盆中的头发,有意无意地被我存放起来。当他真的离我而去,消失得了无踪影时,心中的那股隐痛久久挥之不去。直到某天碰触到这帧案屉中‘柔软而真切’的白发,我——被溶化、治愈了。”对于头发的仪式化处理,明显地带有艺术行为的意味。

始于2004年的《对话与独白》,滕菲又开始在自身之外,为首饰预设佩戴者。她最先用了几位男性作为作品的关系载体:刘炜、岳敏君、叶永青……这些艺术家都是滕菲的朋友,每款首饰的造型于是都按照滕菲对他们的感知,附着在他们各自的气质和个性之上。在这之后,滕菲设计了一份《参与滕菲“自我Egos”艺术作品的知情同意书》:“自我Egos”是指从参与者本人的个人体验和身体记忆中选取特定的元素,经由艺术家的加工创作完成可供佩戴的艺术作品,借此探讨饰品所可能蕴涵的我们每一个体的自我认同与自身身体经验认知之间的关联。

《小陶和小段的婚戒:影子》是来自“知情书”计划的2011年作品。小陶和小段是两个跳现代舞的年轻人,希望滕菲帮他们量身定做一对婚戒。滕菲说:在开始制作前,我和他们交谈了很多次,感觉到他们生活状态的单纯和不易,为热爱的艺术守一份清贫。从聊天中滕菲还了解到一个有意思的细节:这对情侣,一个十指全斗,另一个则全簸。她于是设计出一对“影子”对戒,造型采用和现代舞一般自由的异形,戒面饰金并用了小陶和小段相互交换过的指纹。在工艺处理上,滕菲为时间留有一定的空间,佩戴者可以介入其中去琢磨、滋养、呵护,让对戒“日渐圆浑、天成,一如他们的爱”。就这样,隐秘的个人身体记忆或际遇,被艺术家以视觉化的物质存在转译成为一种关系。

肌理

1990年,滕菲从中央美院版画系毕业后没几年就去了德国,入柏林艺术大学自由艺术系学习。那时候,德国当代艺术正在流行的语言是材料和机械装置,很多作品对人的冲击力非常直接。也许是因了她看来细软的个性,滕菲有意无意地在那些具有强烈批判性的语言面前保持着疏离。在德国5年,她最喜欢做的事情就是待在学校的材料实验室里,尤其偏爱摆弄那些天然材料:羊毛、纤维、马鬃、蜡……着迷于它们在作品中的各种可能性。她用鲜花做过一件装置:将玫瑰去除枝叶,再陈放在金属制作的枝叶上,在作品展示过程中,花香慢慢消散,花朵终至枯萎。“我对艺术的理解也许自有偏颇,一直对材料视觉和经验的东西比较敏感。”滕菲说。

( 《对话与独白》 )

( 《对话与独白》 )

这种敏感度,在她回国后不久即开始的首饰艺术实践里有了更为自由的去处。滕菲说,当首饰被她作为一种艺术语言来使用时,落点并不在美感上面。“我关注当下的人和个体内心体验。我的作品指涉表现关系,所有的手法、材料、呈示,为的都是传递准确。”

在《一寸光阴》题下,滕菲分别用金和玉,做了两件在形式上完全一样的作品——用一串长短宽窄不同的“片”,形成对“方”这一几何形态所做的不同诠释,但无论外观怎样变化,每一片的面积却恒定,始终为一寸。滕菲说:“玉和珍珠都是完全东方面目的材料。珍珠的气质比较单纯,玉有文化承载,要复杂许多。我一直在寻找玉的当代可能性,想从传统中获得一种精神性,又能去掉繁复和雕琢。”这次她把玉处理为“片”,可为整体,也可拆分,似于传统首饰里的“玉牌”,同时又通过赋予它们在体量上的精确比例而具有了现代感。作品把边缘打磨的细微痕迹也一并保留下来,看起来纯粹而无事雕琢。

( 滕菲和《那个夏天) )

( 滕菲和《那个夏天) )

对材料肌理的审美往往易被忽略。在《飞花摘叶》系列里,滕菲用了银、珍珠、戈壁石来制作胸针和戒指,饰品背后陪衬的“树枝”则全部以铜手工制作。以西方对金属材料的传统审美,诉求往往是光洁或劲道,但滕菲对金属表面肌理做了东方似的细微处理,将手纹密密按在上面,金属的冰冷感觉变得温暖起来,首饰也被赋予了个性的语言——在滕菲看来,首饰不仅仅是装饰的物品,它还是交流的媒介,和自己,和他人。在这一语境下,“飞花摘叶,皆可与人”。

在做

滕菲喜欢让她的首饰作品保持“在做”的状态。这种持续发生,有时是材质上的,有时是情感上的,而有时仅仅在空间形态的关联。

这次展出的《穿越/天梯》,原本是她一件没有完成的旧作。最早只是用有机玻璃做了一个形式很单纯的梯子,在家里放置了十来年,滕菲每天都看看,慢慢就觉得作品“不够”。直到今年,她有了要让作品重新往下发展的想法:把梯子中间的那根原木拿掉,在原木处生出一对强壮的鹿角;梯子被通体缠上心电导联线,扣结在线端的电极片好像在检测这个变异的“生命体”;导联线的另一端有天然晶石细细垂下,如凝结的泪珠般剔透。滕菲在“天梯”上随意搁上与自己生活相关的小物件——手表、戒指,视觉上就给人一种隐约的、片段的叙事性。

( 《飞花摘叶》 )

( 《飞花摘叶》 )

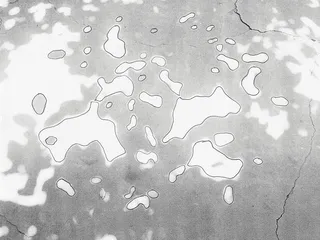

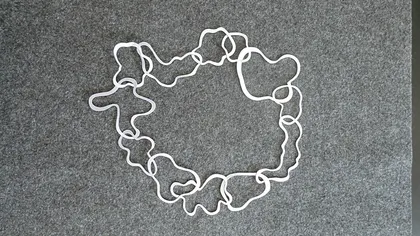

《寸·光阴》这组作品来自2009年她在京郊山中的一次游历。滕菲说,她坐在山里,被地面的树影吸引了,在云层缓缓遮挡太阳的瞬间,光影游移组合,让她感觉“看”到了时间走动的形态。她用手里的相机一一拍了下来,当时存留下来的这种感觉被她搁置了两年,这次终于翻捡出来,生发出一组作品。她用到了几种材料的组合:金和玉,石和油墨,银和钛。而在单件作品形态上,以树影的底版为“纸样”,可以随手截取剪裁,无所拘束也无穷尽。

滕菲说,在近二三十年里,欧美的首饰设计理念已经发生了很大变化,主张对材料的多样性和在非贵重金属等陌生领域的探索,强调首饰的实验性和观念性,使设计者个人的艺术观念起到主导。“在我的首饰制作中,技艺本身不是目的,而是表达。我会考虑首饰的体量和尺度,它是在人里面,还是在人外面?这种感觉不一样。它在画廊里还是在首饰店里?尺度也不一样。”

她要可移动的首饰。2007年滕菲做过一个展览——“朵·颐”,她说这两个字给她特别的感受,“朵”是花、是云,“颐”养心。最初的2007年系列,作品是可以盈盈握在手心的两块玉,一墨一白,新近的装置作品《大块/朵颐》将原作放大了体量和尺度,改用汉白玉和花岗岩做成的“朵颐”被置放在画廊的地面上,变成了空间的“首饰”。■

( 《穿越/ 天梯》 )

( 《穿越/ 天梯》 )

( 《寸·光阴》 )

( 《寸·光阴》 )

( 《绿茶》 )

( 《绿茶》 )

( 《戏珠》 )

( 《戏珠》 )

( 《追到天堂》 )

( 《追到天堂》 )

( 《小陶和小段的婚戒:影子》 )

( 《小陶和小段的婚戒:影子》 )