治愈糖尿病?

作者:陈赛(文 / 陈赛)

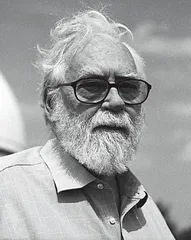

( 华盛顿大学研究者保罗·莱西 )

( 华盛顿大学研究者保罗·莱西 )

一种能治愈糖尿病的手术

在多伦多总医院,林国栋(Tony Lam)教授告诉我,目前世上只有一种方法可以治愈糖尿病。

这是一种叫“胃旁路”的外科减肥手术:首先将胃部分为上下两个部分,上部较小,而下部较大,然后截断小肠,重新排列小肠的位置,改变食物经过消化道的途径,减缓胃排空速度,缩短小肠,降低吸收。

手术两天后,病人的血糖水平完全恢复正常,甚至连体重还没来得及下降。全世界很多案例都证明了这一现象。没有人知道为什么。

科学家猜想有可能是这个手术影响了肠道通往大脑的某些信号通道,而大脑能控制肝脏制造血糖的过程(血糖最主要的来源是肝脏)。

( 法国生理学家克劳德·伯纳德 )

( 法国生理学家克劳德·伯纳德 )

又是科学上的一次阴差阳错,为人们对糖尿病的理解,开启了一个新的方向。

糖尿病:一个巨大的谜团

( 参与胰岛素试验的7岁女孩艾琳在注射胰岛素,她身后的两个女孩在调试给自己注射的剂量(摄于1954年) )

( 参与胰岛素试验的7岁女孩艾琳在注射胰岛素,她身后的两个女孩在调试给自己注射的剂量(摄于1954年) )

林国栋出生于香港地区,11岁移民到加拿大,在多伦多大学完成博士学位,前往纽约做博士后研究。回到加拿大后,他在多伦多大学担任生理与药物系的副教授,并主持一个专门研究糖尿病与肥胖症的实验室。

与胰岛素发现者班庭的紧张、神经质不同,林教授沉稳、精明,是一个有着商人气质的科学家。他理解商业在药物研发过程中的重要性,也喜欢谈论传播对于一个科学家的研究有着多么重要的影响。在加拿大的糖尿病医学界,他是一颗冉冉升起的明星。

( 多伦多医学院教授林国栋 )

( 多伦多医学院教授林国栋 )

从他的办公室窗口望出去,可以看到当年班庭发现胰岛素的实验室。1921年夏天的那个故事,至今仍是多伦多大学的一个传奇。

谈到班庭时,这位年轻的教授会有一些失落。毕竟,班庭发现胰岛素时才29岁,而他已经35岁。胰岛素从发现到临床应用,不过两三年时间;而他花上10年的时间,只是为了寻找一个药物的靶点(Target)。即使运气好,真的能找到一个靶点,从这个靶点到开发出一种对人体安全的药物,其间又要耗费多少时间,多少金钱,以及多少腹死胎中的可能性?

90年前,班庭所做的,只是找到胰腺里那种能够降血糖的神秘物质——胰岛素。今天,稍稍了解糖尿病的人都知道,这种激素的作用是帮助细胞储存糖和脂肪作为能量。如果一个人的身体不能制造胰岛素(Ⅰ型糖尿病),或者无法对胰岛素起反应(Ⅱ型糖尿病),就会导致血液内葡萄糖浓度过高,而长期高血糖水平会导致神经损害,从而引发肾衰竭、失明以及截肢等一系列并发症。

班庭很幸运,一开始就找到了一种降糖效果最强大的物质。此后绝大多数关于糖尿病的研究,无非是围绕“胰岛素”加以改善而已:提高胰岛素的纯度,延长胰岛素的药效,改善胰岛素的给药方式……未来30到50年内,胰岛素恐怕仍然是糖尿病最重要的药物。但是,它不是治愈之法。

在美国和加拿大采访胰岛素发现90周年的历史时,一直困惑我的一个问题是,以今天科学之强大,为什么竟一直搞不定糖尿病呢?一切研究和实验,无非是为了“降血糖”,到底有多难呢?

“最难的地方在于,血糖水平受很多因素的影响。”林教授说,“今天的科学家必须接受这样一个现实——糖尿病已经变成一个巨大的谜团,你只能在其中添加一小块答案。”

糖尿病研究的两个主流方向

在多伦多大学班庭与贝斯特糖尿病中心,主任盖瑞·刘易斯(Gary Lewis)告诉我们,目前国际上研究糖尿病的主流方向有两个:一是β细胞,二是胰岛素抵抗。

“β细胞是胰腺内胰岛素的主要生产者,Ⅰ型糖尿病正是因为某种尚不可知的原因,人体免疫系统突然攻击β细胞,导致病人的身体无法生产胰岛素。”

“目前来说,胰岛素泵是应对Ⅰ型糖尿病最好的办法,但就精确性和灵活性而言,它还远远不能取代真实胰腺的功能。胰腺像一台精密的计算机,每分每秒都在监控血液中的糖和其他营养成分,并做出相应调整。你吃的食物越多,胰腺感知到血糖浓度的升高,就会释放更多的胰岛素。”

“从长远来说,Ⅰ型糖尿病真正的解决方案是基于细胞的治疗,比如β细胞移植,或者利用基因工程,在实验室大规模以干细胞制造β细胞。”刘易斯教授说。

但他也告诉我们,这些技术都还有很长的路要走,比如移植必然意味着排斥与并发症问题。1972年,保罗·莱西(Paul Lacey),华盛顿大学的一位研究者,通过移植健康小鼠的β细胞,第一次成功治愈了一只糖尿病小鼠。但此后30多年,世界各地的科学家进行了400多次人体试验,都以失败告终。除了极少数的案例,大部分β细胞在移植几天后都停止了生产胰岛素。目前真正有现实意义的,是“人工胰腺”——设计一个聪明的软件,把胰岛素泵与血糖监测仪结合到一个系统里。

对Ⅱ型糖尿病人而言,他们的β细胞必须没问题,也能制造胰岛素,只是身体无法对胰岛素起反应,也就是所谓的“胰岛素抵抗”。

只要血糖水平正常,胰岛素抵抗并不等于糖尿病。一开始,你的β细胞可以通过分泌更多的胰岛素,暂时缓解胰岛素抵抗的问题,但体内胰岛素水平太高也会有风险,癌症就是风险之一。而且,经年累月,一旦β细胞因过度工作而凋亡,病人将面临比Ⅰ型糖尿病更严峻的情况——不仅体内缺乏胰岛素,而且对胰岛素不敏感。

Ⅱ型糖尿病是一种渐进性疾病。早期病人固然可以服用胰岛素增敏剂,以增加肝脏、肌肉和脂肪对胰岛素的敏感程度,这样β细胞不至于被过度使用。但长久以往,大部分病人最终还是会需要注射胰岛素。

根据《新英格兰医学》杂志最新的统计数据,全世界糖尿病患者共有3.47亿人(仅中国就有9200万人),其中90%以上属于Ⅱ型糖尿病。比起30年前,这个数字翻了一倍。更令人不安的是,越来越多的年轻人患Ⅱ型糖尿病,这就像儿童患老年痴呆症一样让人难以接受。

胰岛素抵抗通常与肥胖有关。对Ⅱ型糖尿病人来说,最主要的治疗方式是减肥、锻炼,即生活方式的变化。如果一个人能减去体重的10%,他的糖尿病就能有明显的改善。

但是,在与食物和代力机器的战争中,我们节节败退。

“改变生活方式是一种效率很低的方法。”刘易斯教授说,语气颇为苦恼,他指了指自己的腰部——他的体重显然已经超标。

“作为医生,我最感到挫折的是,目前医学上没有一种有效药物能够治疗肥胖。对制药公司来说,这是一个极难的难题,而他们一直没能破解这个难题。我的猜测是,我们的身体有太强大的防御机制。为了减肥,你可能需要很多种不同的武器,一种抑制食欲,一种降低吸收,一种增强代谢……如果只攻击一点,身体太聪明了,总能从别的地方赢回来。”

班庭的继承者:第三条道路

“在我的研究中,我的目标是绕开胰岛素,找到更高效、更安全的方法来降血糖。我相信,肠道是一个关键部位,那里有一些信号分子,能触发通往大脑的神经细胞,然后大脑会告诉肝脏,降低血糖生产。”这就是林国栋的“第三条道路”。

一直以来,科学家都认为,作为生命体最主要的能量来源,葡萄糖的管理——一个人的血液里有多少葡萄糖,多少要储存起来,多少被细胞吸收和利用,是由几个关键的玩家共同决定的:胰腺、肝脏和周围组织。其中肝脏负责制造血糖,胰腺负责生产胰岛素,而胰岛素的作用相当于钥匙,打开肌肉、脂肪等周边组织细胞的大门,让血糖进入细胞。

直到上世纪80年代,科学家才意识到,这个游戏的玩家远远不止这三位。很多证据显示:免疫系统、大脑与肠道,都在控制血糖与脂质代谢过程中扮演重要角色。这就是糖尿病为什么如此复杂的原因。事实上,它并不比癌症简单多少——癌症是细胞的繁殖与生长出了问题,而糖尿病是关于细胞如何使用能量。细胞要存活,必须知道如何使用能量。二者都涉及最基础的生命运行机制。

最近几年,在口服降糖药的研发中,肠促胰素是最热门的领域。很多模拟肠促胰岛素或者防止它被降解的分子正在临床试验阶段,其中两种药已经通过FDA的审批:Byetta是肠促胰素GLP-1的模仿物,而默克公司的Januvia则是GLP-1的克星——DDP4蛋白的抑制剂。二者殊途同归。

与胰岛素、磺脲类或者胰岛素增敏剂相比,GLP-1最大的好处在于,它避免了低血糖的风险。GLP-1具有葡萄糖依赖性,即只有当察觉到葡萄糖水平升高时,GLP-1才会激活发挥作用,如果一个人血糖正常,即使注射再多的GLP-1,它也不会被激活。

肠道内存在可以促进分泌胰岛素的激素,这个概念并不新鲜。早在1932年,法国人拉贝尔(La Barre)就发现从小肠黏膜中提取的一种激素会导致低血糖,并将其命名为“肠促胰素”。他还提出了它用于治疗糖尿病的可能性。但这个想法很快被否决了,直到30多年后,才被重新提起。又过了30年,才被研制成药物。

“这就是科学的魅力所在。”在印第安纳波利斯的礼来公司总部,副总裁大卫·莫勒这样告诉我们,“很多时候,最好的想法未必是最新的想法。有一些旧的想法和灵感,有人5年前,或者10年前,甚至更早以前就想到过了,只是没有合适的技术来实现,或者他们没有做对实验,或者只是没有时间、金钱或者能力把它继续下去。”

上世纪八九十年代,礼来曾经有一个很大的减肥药研发计划,他们选中的是一种叫CCK(Cholecystokinin)的肠道激素。这种激素于1928年就已经被发现,其减肥作用已被医学界所熟知。但这个项目最后被终止,因为药效持续时间太短,很快就反弹了。

然而,就在两三年前,林国栋却发现,这种激素还可以用来降低血糖的生产。在动物实验中,他增加小鼠体内的CCK-8激素,发现它会发送信号到脑部,再由大脑通知肝脏减少血糖生产。整个过程不超过15分钟。但是,只要给老鼠喂食三天高脂肪的食物,这个通道就会被堵塞。

“这说明,在肥胖症和糖尿病患者中,很可能是这些中枢神经系统的感知机制被扰乱,才导致胰岛素抵抗。”林国栋教授说。

没有一种药是完美的

一个世纪以前,法国生理学家克劳德·伯纳德(Claude Bernard)就认为,大脑在血糖管理中非常重要。在动物实验中,他通过刺激动物的某些大脑区域,打乱了血糖代谢,使它们患上了糖尿病。但是,与肠促胰素、CCK一样的命运,此后100年,没有人跟踪这一条线索。直到最近十几年,随着基因技术的发展,大脑在血糖管理中所扮演的角色才得到进一步的探索。

他们发现,大脑有自己的胰岛素受体,而剔除了胰岛素受体的小白鼠因为无法调节血糖,会患上糖尿病。他们还发现,由脂肪组织制造的游离脂肪酸和瘦体素会直接向丘脑下部(负责调节代谢过程以及饥、渴、体温等机体活动的大脑区域)发送信号,从而调节胃口、体温和性欲。从某种角度来说,大脑似乎在聆听——权衡和理解——来自胰岛素、瘦体素、游离脂肪酸以及血糖本身的信号,并根据这些信号,向肝脏和肌肉细胞发送相应的指示。

5年前,当林国栋还在纽约当博士后的时候,大脑与肝脏的连接已经建立起来。既然大脑能控制人的食欲与血糖,很多科学家都试图直接瞄准大脑。但瞄准大脑的问题在于,药物会引起副作用,比如抑郁症。相比之下,瞄准肠道是一个更简单的目标,因为肠道最习惯于异物的入侵,而且人们对肠道的理解也已今非昔比——肠道不再是仅仅负责消化食物的清道夫,而是人体的“第二大脑”,肠道内有1亿多个神经细胞,其中包含一些非常重要的神经传递素,是直接负责向大脑传递信号的。

关键是,怎么找到一个完美的信号分子,可以最安全高效地激活肠道-大脑-肝脏的信号通道,由肠道遥控大脑,再由大脑控制肝脏。这样,药物既不必进入大脑,也不必进入肝脏,甚至不需要进入血液,从而避免许多副作用。

CCK-8是一个可能的选项,但它的降糖效果目前只在动物实验中被证实。而且,和胰岛素一样,也会产生抵抗性。至于如何克服这种抵抗性,目前还未得知。

“如果你的研究成功了,是否就是找到了糖尿病的治愈之法呢?”

“不。”林教授摇摇头,“每一种药都有它的局限。这就是为什么在我们发现了胰岛素,以及各种其他的药之后,仍然继续在做糖尿病研究的原因。我不相信一种药能解决糖尿病的所有问题,即使‘胃旁路’这样的手术,能一劳永逸地解决所有问题,但毕竟是外科手术,风险很大,而且只针对肥胖患者。”■ 胰岛素内分泌血糖监测糖尿病胰岛素释放试验胰岛素抵抗治愈