“盗墓”风波下的“和陵”之疑

作者:贾子建 ( 黑龙江省考古队员齐会明(左)、王广文正在测量一座金代贵族墓棺室 )

( 黑龙江省考古队员齐会明(左)、王广文正在测量一座金代贵族墓棺室 )

“盗墓”风波

田里的玉米都已经收尽,成片裸露的黑土上只有四处堆积的玉米秸秆,不时会有大股的浓烟从田里飘向村里,房屋和穿村而过的公路就会消失在一片迷蒙中。“烧荒是不允许的,但还是有人会偷偷干。”哈尔滨阿城区三清屯村民朱晓杰告诉本刊记者。11月初的东北农村已经进入农闲时节,朱晓杰和担任阿城区文物管理所文物保护员的丈夫乔文武一周来却日日不得空,带着各路人马去老母猪顶子山上看“被盗”的金代古墓成了主要工作,“最多时一天跑两三趟”。三清屯是距离老母猪顶子山最近的村庄,走到山脚下有两三公里远,山上除了归林场管理的集体林地,还有一些村民可以承包的荒地,乔文武夫妇就包下了100亩左右种松树。“我家的林地就挨在石人边上,几乎每天都要上山转转,所以文管所才让我丈夫来做文物保护员。”朱晓杰说。

一路没有任何标记,本刊记者在朱晓杰的引导下从山脚沿土坡向上爬了五六百米就看见她所说的两个石人:有1.5米高,都没有头,仰卧在满是落叶的山地上,从服饰上看似有文武之分。也正是因为石人,老母猪顶子山被当地人称为“石人山”。除了石人,还有无头的石羊。“听老人说,它们原本都是立着的,‘文革’时给推倒的,还把脑袋砸掉了。”最醒目的是两座残损的龟趺,坐北朝南、东西并列,相距约50米,东面龟趺上有立碑的槽,却没有碑身,西面的龟趺背部只有一个小孔。由于年代久远,龟趺表面已被青苔完全覆盖,依稀可见的龟甲花纹雕刻得相当古朴细腻。由龟趺再上行50米左右是一处直径有10米左右的大坑,3个石槨并列安放在坑底。“中间那个是大的,两边是小的。以前能看得很清楚,这些年因为水土流失,两边小的都快被掩埋住了。”朱晓杰对本刊记者说。据阿城区文物管理所所长韩锋介绍,这处墓穴可以确定是金代早期古墓,被盗还是几十年前的事,现在已经无从追查。10月下旬黑龙江省考古队也对石槨中的情形进行了勘查。“什么都没有,连石槨里通常还会有的石棺都没了。”考古队队长、省文物考古研究所研究员赵评春对本刊记者说。被盗挖的墓穴周围还能找到四五处盗坑,坑里已经自然生长出一些树木和杂草,“那些都是七八十年代的老坑”。石相生的存在证明墓主人一定身份尊贵,墓地刚好处于老母猪顶子山南面的一处山坳里,从散落的位置看,整个墓地要有六七亩以上的面积,两侧被山脊轻轻围拢,可见墓主人对墓址的风水已经颇有认识。然而,没有碑文、墓穴也已被盗个干净的现实让这个山麓上已处于半掩埋状态的古墓实在没更多可看,与许多荒野中的小墓地一样寂静又荒凉。

韩锋还记得11月1日接到“三清屯金代古墓被盗”的问询是来自区委宣传部。“我们觉得不可能啊,头两天才从山上下来,并没有发现新的盗坑。”10月下旬,文管所的工作人员刚刚陪同省考古工作队到遗址现场去做了几次勘查。“等我们到屯子里去了解情况才知道是一场误会。”韩锋告诉本刊记者,为了测量被淤土掩埋的石人,省考古队的工作人员对石人周边的黑土进行了清理,“新土的突然出现被不了解情况的村民误认成了盗坑”。没有报告文管所,也没有报告公安局,村民张文亭直接把消息告诉了媒体,他觉得借助媒体的影响力“政府会更重视这件事”。张文亭的想法并不是没有道理。阿城区是哈尔滨市文物遗址散落最多的区,因为金太祖完颜阿骨打建都的金上京会宁府正在阿城区境内,全区下辖各级保护遗址有280多处,基本上都是金代早期遗存,而文管所却只有5个工作人员,“一年除去工资开支,我们只有几万元的经费,连车都不敢养一辆”。阿城区文管所的做法主要是通过聘用附近村民来担任“文物保护员”。“一年给保护员300元,一天合下来连一块钱都不到,但这对文管所来说已经不容易了,市级以下的几百处遗址都是没有专门保护经费,这些钱是他们从自己那几万块钱中抠出来的。”赵评春对本刊记者说。

韩锋承认:“阿城区所有的田野墓葬都有年代不同的盗洞。”近期被盗的其实是距离三清屯古墓不远的吉兴屯金源郡王墓。“2003年考古研究者从残碑的碑文中确定这个墓地是金源郡王斡鲁的家族墓地后,来盗墓的就络绎不绝。”8月底,区文管所接到吉兴屯文物保护员的报告:斡鲁墓又出现新盗洞。“我们能力有限,只能请省考古研究所来进行抢救性清理。”在村民眼里,文管所的动作似乎太低调了,并不能扼杀盗墓之风。赵评春觉得这是田野文物普遍存在的保护困境,省考古工作队一样面临着清理尺度上的尴尬:“我们也希望能够通过技术手段探明整个墓葬群在地下的位置,但是用技术就要请工人参与,很难保证勘测信息不会被泄露出去。我们拍拍屁股走了,那不是把本来还可以尘封在地下的文物留给了盗墓者吗?”赵评春对本刊记者说。9月中旬赵评春带队进驻吉兴屯,除了清理斡鲁墓,也同时对阿城东部的多个古墓进行勘查,这才有了三清屯“盗墓”的乌龙事件。

( 阿城金太祖完颜阿骨打初葬陵 )

( 阿城金太祖完颜阿骨打初葬陵 )

所谓“和陵”

从事金代考古十几年,赵评春一直在寻找金史中的“和陵”,对阿城区东部古墓的勘查也与此相关。“几十年里中外学者都有认为老母猪顶子山上的古墓就是‘和陵’,但是一直缺乏直接的考古证据来证明。”赵评春对本刊记者说。据史载,金太祖完颜阿骨打于天辅七年(1123年)八月二十八日在攻破辽燕京(今北京)返回会宁(今黑龙江阿城区白城)途中,“崩于部堵泺西行宫”(今吉林扶余县)。九月初五,“葬宫城西南,建宁神殿于陵上”。天会三年(1135年)正月,完颜阿骨打的弟弟太宗皇帝完颜吴乞买驾崩,根据金史记载,太宗要求与兄长葬于一处。于是二月,太祖“改葬和陵”。皇统四年(1164年),太祖陵号改为睿陵,太宗陵号改为恭陵,直到金代的第四代皇帝海陵王从会宁迁都到北京,贞元三年(1155年)十一月,太祖、太宗的陵墓被迁葬到北京大房山,仍然沿用原来的陵号。“和陵”作为金代早期遗留在金上京地区最为显赫的帝王陵寝,其考古研究价值可见一斑。然而关于“和陵”位置的记载却语焉不详,除了《金史·欢都传》中留有“胡凯山者,所谓和陵之地是也”,就是“祖、宗葬于护国林之东”。

( 考古队员数周前对金墓的清理测量被村民误认为盗墓 )

( 考古队员数周前对金墓的清理测量被村民误认为盗墓 )

三清屯的村民对老母猪顶子山上的墓就是和陵之说深信不疑。“一种说法是,老母猪顶子山名字中的‘老母猪’是‘老兀术’的讹传。‘老兀术’就是‘金兀术’的父亲‘阿骨打’。还有一种说法,我奶奶告诉我,这里葬的是金兀术的母亲,‘老母猪’指的是‘老母术’。”朱晓杰对本刊记者说。建立在谐音基础上的推论也被一些学者认可。日本学者鸟居龙藏在20世纪40年代明确肯定阿城亚沟东5公里刻有金代摩崖石像的石人山即“胡凯山之和陵”。80年代,阿城区文管所时任所长张连峰撰文《金胡凯山和陵考略》,认为清末《吉林通志》中清代称“胡凯山”为“库堪山”。满语“库堪”是“炕沿”的意思,“今老母猪顶子山南麓及山腰,确大有像炕沿一样陡然隆起的山坡,上坡之后,又出现比较平缓的地段”。这种推论在哈尔滨地区颇有市场,2008年三清屯金代古墓被收入第三批市级文物保护单位名单,“女真龙脉”所在的可能性是相当吸引人的噱头。

但是从更大范围看,考古界主流的意见相当谨慎,赵评春就颇有质疑:“从金代早期墓址的选择来看,墓地都不会距离所在部落太远,一般在部落西侧。即使是太祖的初葬地也是‘葬太祖于宫城西’。从地图俯瞰,老母猪顶子山距离金上京最远,中间隔着10道山岭,为什么要选这里?金世宗曾形容在都城远望护国林‘葳比长林,石壮天邑’,护国林的位置现在基本可以确认为就是亚沟摩崖石刻一带,这是距离金上京最近的东部山脉,从金上京可以看到,已经发掘出的墓址也多集中在这里,和陵没有必要修到比这里再远上一倍的地方。”在10月底的勘查中赵评春还有了新发现:“在去往三清屯的一个岔路口远观老母猪顶子山确实就像一只扇着大耳朵的老母猪,对比周围牛头肩顶子、石虎岭这样的地名,异形地貌只是因为观察角度的不同而已。”赵评春告诉本刊记者,他把搜索目标锁定在了亚沟附近一座叫“人头揦子”的山,深眼窝、高鼻梁的人脸不正是“胡僧”形象吗?他的“胡凯山”解读放在了“胡”字上。

( 文物保护员乔文武和他的妻子朱晓杰 )

( 文物保护员乔文武和他的妻子朱晓杰 )

没有考古发掘的直接证据,所有说法都只是推论。三清屯的村民们都是闯关东而来的汉人,口耳相传着他们的传说,对这“石人山”上的古墓既亲近又敬畏。四五十岁的人都有童年上山来玩的回忆。“那时候不仅有石人,还有石桌、石烛台、石酒杯,特别精致。”朱晓杰在墓地里四处转悠,试图从落叶和淤土中寻找到她记忆里的旧物。除了“文革”和盗墓的破坏,各个时期都有散落的石相生被政府部门拖走他用。“拖走时也没有留下记录供追查,我们无法从石相生的种类、数量推断墓主人身份。”赵评春说。在村民的传说中,从山上拖走墓地遗迹的人都遭了报应。“石人是山神,它们不能离开这座山。”朱晓杰信誓旦旦地对本刊记者说。

“金源文化”的想象与现实

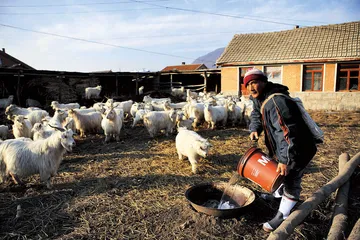

( 因为放羊经常需要上山,乔文武成为文物保护员的最佳人选 )

( 因为放羊经常需要上山,乔文武成为文物保护员的最佳人选 )

考古证据的匮乏和文献资料的散佚制约的是整个金代早期历史的研究。“女真人本来就是游移的渔猎民族,到阿骨打建国才兴文字,越是接近部落时期礼制就越简单,早期普通的女真人用火葬,讲究‘前有照,后有靠’这种风水之说选择墓址已经是女真贵族汉化的表现了。”哈尔滨师范大学历史系教授李秀莲对本刊记者说。完颜阿骨打的初葬陵仍然沿袭部落遗风,“葬宫城西南”,除了呈六边形的封土外,只建了宁神殿作为享殿。而2002年北京九龙山出土的太祖陵则体现了海陵王女真民族汉化的决心,墓址完全遵照中原帝王陵墓的风水之说:“九龙山是九条山脊从山上俯冲直下,阿骨打的太祖陵位于中间最粗壮的山脊处。”“和陵”正处于金的鼎盛时期,在与辽、北宋的战争中,女真贵族与汉族官吏的权力对峙、从部落到国家的转型是金上京时期历史研究的魅力所在。

“阿城最辉煌的就是会宁建都这38年,北京的建都史也是根据海陵王于1153年迁都的时间来确定的。上世纪八九十年代社会上各种文化热,就有人提出了‘金源文化’的概念。”李秀莲说。金上京的发现不过100多年时间,按照清代记载,宁安一直被认为是金上京所在地,直到1885年,清末边疆地理学者曹廷杰才考证金上京会宁府在阿城境内的白城。“宋史从观念上被尊为正统,金史因此一直被作为民族地方史而得不到足够重视。金灭辽、灭北宋,从一个少数民族部落成长为一个北方帝国,范文澜先生曾说应该重视对金史的研究。”阿城区金上京文史研究会副会长那海洲对本刊记者说。

( 古墓现存的一个龟趺 )

( 古墓现存的一个龟趺 )

这个历史学界的小课题在阿城一直由一群民间金史研究者在推动,这也成了当地奇特的文化现象。现年已经60多岁的那海洲1990至1992年担任阿城区供电局局长,1994年卸去公职的他意外读到了景爱的《金上京》和王禹浪的《金代黑龙江述略》,他说:“当时觉得很有意思,但对书里的一些内容产生了疑问,我觉得自己也可以去研究研究。”1995年,在辽宁举办的全国金史研究会上,他的文章《黄龙府至金上京古驿路新考》被与会专家关注。2005年,他在阿城发现了金代最早的古城“海古寨”。自己出钱、出车,查文献、下乡、采访,像那海洲一样,郭长海、关佰阳几个金史“发烧友”搞出了金上京文史研究会。除了兴趣,微妙的民族情结也掺杂其中:民间金史研究者有90%都是满族人。“满族与女真有渊源,努尔哈赤起兵时称‘后金’,最终也是从东北走向全国。”那海洲说。

1996年,原本默默无闻的“金源文化”被那海洲他们搞出了动静。《哈尔滨日报》连续4篇大文章介绍阿城金代墓葬发现,并称那海洲提出阿城地下埋有金代13处皇陵。“省里高度重视,市文化局长带着专家专程到阿城发现的部分墓址实地探访。”由于没有直接的考古证据,最后只能以不了了之收场,但是“金源文化”的概念倒是为市区两级政府熟知,从学术圈走向大社会。赵评春对那次行动还记忆犹新,他认为根本不可能存在“十三陵”:“金史里记载的很清楚,‘号其藏曰陵’,只是给先祖一个封号,并不是说重新建陵。一个长期游移民族怎么可能找得到建国前10位先祖埋葬的具体位置?没有高科技设备定位,现代人都不可能找到。”1983年金齐国王墓的出土被称为“塞北马王堆”;2002年金代朝日殿重见天日,成为当年最重要的10项考古发现之一。那海洲颇有信心,他觉得“阿城地区有重大考古发现只是时间问题。老母猪顶子山上的古墓并不是和陵,但和陵一定就在这座山附近”。

“金源文化”也日益成为阿城区发展旅游事业的一张王牌。除了集中展示金代文化的阿城区博物馆,唯一在进行经济创收的就是阿骨打初葬陵。奇特的是,作为重要文物单位的阿骨打初葬陵被区政府划归旅游局管理,而旅游局因为没有资金投入,又将其承包给了一家旅游公司进行商业运营。“不知道出于什么考虑,那家公司在原来六边形的封土上又按照中原汉代的样式套了个上窄下宽的斗状封土。”赵评春曾主持当年的考古清理,对后来的情况简直哭笑不得。从2000年以来,阿城区每隔两年就会搞一次“金源文化节”,2006年还特邀作家熊召政创作剧本《大金王朝》,打算投资开拍电视剧。“3年多了还没看到剧本出来,没有考古和历史基本史料的支撑,女真人的起源、礼制、性格特点都还说不清楚呢。”李秀莲对本刊记者说。

那海洲认为阿城区担任着弘扬金源文化的特殊使命,在整个哈尔滨市都有文物保护上的特殊性,“不仅应该增加文管所的保护人员,甚至应该有考古研究所驻留当地进行长期研究”。而韩锋了解到的只是“目前区政府在考虑把阿骨打初葬陵由旅游局收回给文化局管理”。乔文武夫妇倒是在实践中摸索着一条文化旅游创收的道路:近几年夏天,熟悉山中情况的乔文武都会担任向导带几十名“驴友”从老母猪顶子山搞穿越,山上的古墓是必经的寻古探幽之处,一天的行程根据人数多少乔文武能挣上四五百块,每年夏天都要有三四次。“今年就有驴友问我能不能吃农家饭、住一宿,当时农忙顾不上,明年我可以整理一间屋子试试。”朱晓杰说。■

(文 / 贾子建) 之疑考古文物盗墓风波阿城