丁丁的政治

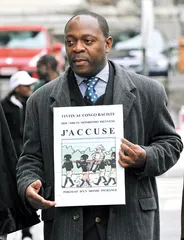

作者:三联生活周刊 ( 2010年5月12日,刚果人蒙东都在比利时布鲁塞尔法院出席庭审,蒙东都以殖民主义或种族主义偏见为由,要求将《丁丁在刚果》列为禁书 )

( 2010年5月12日,刚果人蒙东都在比利时布鲁塞尔法院出席庭审,蒙东都以殖民主义或种族主义偏见为由,要求将《丁丁在刚果》列为禁书 )

《丁丁历险记》有别于一般儿童连环画的突出特点之一是它的现实感,作者几乎是狂热地追求现实主义风格,最大可能使所画之地理、风物、人物、服饰准确无误,清晰地表明实物的名称标记,都是它建立现实感的方式。更有现实感之处还在于丁丁的故事中所涉及的事情似乎总是与所处时间的世界大事息息相关。

第一部《丁丁在刚果》刊出的时候是1930年,比利时国王阿尔贝和王后到殖民地的访问刚过去两年,通过大量赞美殖民地生活的文章和不计其数的明信片的发行,那个情景还远没有褪色。《法老的雪茄》的背景是自1922年图坦卡蒙法老的墓穴被发现后,10年中不断流传着在考古队员身上应验的诅咒。《丁丁在西尔达维亚》刊出时,纳粹德国刚刚合并了奥地利,侵入了布拉格。创作《蓝莲花》的这次,埃尔热更深地把故事和现实捏在一起了,30年代中期,欧洲弥漫着又一次世界大战的恐惧,中国正面临着日本的全面入侵。抵制日货,反对不平等条约的字样出现在了故事中。

从19世纪中期,大工业时代就要到来,欧洲正在扩张,欧洲出现了很多探险家深入到世界的各个角落,英国人斯坦因、法国人伯希和是因为敦煌文物而在中国有名的探险家。他们在精神上是欧洲英雄主义的体现,在政治上几乎是殖民主义的先锋。创刊于1850年的法国杂志《世界之旅》以各地风景记录着殖民主义的脚印。欧洲从那时成为世界的中心。

丁丁的形象全方位地符合这个中心的自豪感,连白雪都自豪于自己的白——你们见过这么白的狗吗?丁丁是寻找真相,有勇气,有限的暴力的道德标兵,他支持君主政体,他为获得骑士称号而自豪,反对无神论,反对革命,反对美洲那里的犹太式资本主义,坏人通常是喜欢炫耀的暴发户。所以丁丁的故事很快就成了欧洲成年人最乐意买给小孩阅读的漫画书之一。2008年《经济学人》的一篇文章指出:“关于欧洲大陆为什么喜欢《丁丁历险记》的调查都应该从历史而不是文化着手。”丁丁的形象与法国1949年颁布的关于儿童书的法律有着相同的意识形态基础,这条法律“禁止儿童书籍及连环漫画正面描写怯懦行为,禁止出现将懒惰和撒谎描绘得很吸引人的情形”。当时它是由“共产主义者、天主教保守主义者以及无业的法国漫画家的奇怪联合推动下产生,他们主张法国儿童必须阅读灌输了‘国家’价值的书籍”。

2007年,刚果人蒙东都按比利时1981年反种族歧视法律在比利时向《丁丁在刚果》提起诉讼,以殖民主义或种族主义偏见为由,要求将《丁丁在刚果》列为禁书。此书刊出的时候,刚果民主共和国还是比利时的殖民地。官司在比利时被拖延着,在英国却得到呼应,英国人权机构指责《丁丁在刚果》把黑人描绘得犹如猴子和低能儿,有种族歧视之嫌,因此英国图书馆员禁止出借《丁丁在刚果》,有些书店只能把这本书归类为成人书籍。美国出版商利特尔·布朗本来想趁着斯皮尔伯格拍丁丁电影的消息推动出版,结果也在读者的抗议下取消了《丁丁在刚果》部分。

经营埃尔热商业业务的公司认为,指控埃尔热是殖民主义或种族主义“极为荒谬”。因为早在“二战”后的去殖民主义大潮下,埃尔热趁着发行颜色版的机会已经删除或调整了贬损刚果人的部分。比如在初版中,丁丁给小孩讲课时说的是“认识你们的祖国:比利时”,改成了“2+2=?”。但是人权人士认为,书中依然保留了一些有种族歧视之嫌的成分,其中最刺眼的一句话大概是一个黑人妇女向丁丁低头颂扬说:“白人非常的伟大,白人先生是伟大的人。”

以丁丁早期在刚果、在苏联、在美洲的故事为根据,断定丁丁是不折不扣的反共分子、傲慢的殖民主义者、种族主义者,有反犹倾向,或另一个极端判断把丁丁视为捍卫人权的先驱,新闻调查的先驱,以及一贯的中立立场,可能都不是丁丁在欧洲常胜的原因。《永远的丁丁》中讲到,“将现实故事化”,才是关键,也是所有抗议的原因。其实早在《蓝莲花》出版时,因为丁丁的侵华贬日立场,日本外交官就曾向比利时提出过抗议。

其实英美读者的抗议多少有点隔膜,按《经济学人》的分析:“《丁丁历险记》从未深入影响到盎格鲁-撒克逊人的世界。在英国,丁丁的知名度有限,只有少数人的喜欢,他们局限在很窄的阶层中。在美国,丁丁就鲜为人知。”因为它记录的主要是欧洲大陆人对世界的态度和政治立场,这也是它最深入的现实感。

通常人们把丁丁的故事分为三个阶段:早期《丁丁在苏维埃国家》、《丁丁在刚果》、《丁丁在美洲》、《法老的雪茄》,基本上是异国情调的世界。由一般的成见为支点,非洲就是野蛮愚蠢未开化,苏联就是寒冷和可恶的苏联人,一到美国,就是摩天大楼、印第安人、芝加哥匪帮、走私逃税、交通拥挤。真正“派遣”丁丁去宣扬比利时国家和白人神职人员文明使命的,其实是《20世纪报》的主编华莱士,他是一个坚定保守的右派,而这份报纸定位于“国有天主教信息学说理论的报纸”,苏联的新制度正是它理想的批判对象,《丁丁在苏联》的主要参考资料都来自比利时驻苏联的一个领事的书。在《埃尔热访谈录》中埃尔热承认:“那时,我听信了我生活的中产阶级圈子中对于刚果还有苏联的偏见……那是1930年,那时,我对于这个国家的了解都是从别人嘴里听说的:‘黑人都是大孩子……我们在刚果是他们的幸运!’等等。根据这些标准,遵循那个时代比利时最纯粹的家长制精神,我画出了这些非洲人。”他只不过把流行的、符合欧洲信仰的世界画了出来,反映了当时比利时有产者的流行观念和价值观,即生活在欧洲是令人欣慰的,这个效果正是华莱士需要的,用来启发欧洲小读者的。

画《蓝莲花》之前,埃尔热结识了中国留学生张充仁,张充仁叙述的中国“与他在报章简报上看到的有天壤之别”。他后来说:“在那之前,对我来说,中国人就是长着蒙古眼,没怎么开化的人。……那些宣传黄种人如何如何残酷的义和团运动的照片和叙述,给我留下深刻印象。”与张充仁的交往让他改变了原来的偏见,那偏见在之前的《丁丁在苏联》和《丁丁在美洲》都有流露:一次是丁丁差点被两个阴险恐怖的中国人绑上石头沉了湖,一次是白雪看见中国人就怕被烹了。

埃尔热的自传说,就是从那时起他开始仔细搜集丁丁所去国家的文献资料,《永远的丁丁》评价说,“明确的政治观点和对复杂社会现实的理解”开始被埃尔热视为自己的责任。

即使他有了这种自觉,丁丁还是不能逃脱被派遣的命运。比利时被德国占领后,爱国者埃尔热响应国王返回家园为国家利益服务的号召,从法国返回布鲁塞尔,在德军占领下的《晚报》青年副刊继续刊登丁丁的故事,起初的《黑岛》和《丁丁在美洲》因有亲盟国倾向被斥责,此后他与政治时事拉开距离,重回历险故事。《金钳螃蟹贩毒集团》、《七个水晶球》、《独角兽号的秘密》和《红色拉克姆的宝藏》都在此列。虽然他回避了有关政治的题材,战后,跟国王被迫退位的处境一样,埃尔热因为为纳粹报纸工作,先后4次被捕,并且遭到很多控诉。

这肯定是给了他一次教训,让他变成了一个柔软的符合政治正确的人。1948年经他修订的一系列故事都发生了变化,以后的再版他也不断地修改。带有十字军东征印记的地名改了,劫持丁丁的车牌不再是希伯来文了,黑人蹩脚的法语发音改成正常的。他为故事中把鲨鱼炸成碎片的情节也过敏地忏悔“对那些可怜的动物太残忍了”。而在两次世界大战间的空隙,猎杀大型动物,是风行于欧洲的富有刺激性的娱乐活动,有钱人、殖民地官员、冒险家都热衷于此。丁丁也一样,他捕捉羚羊、杀猴取皮、弄伤大象、炸死犀牛、击毙水牛,“二战”之后,埃尔热被要求重画这部分。在老版本中,丁丁在犀牛的背上钻了一个洞填入火药并点燃,然后犀牛爆炸了,新的版本中犀牛并没有死,只是被吓跑了。旧版本中的丁丁捕猎犀牛的情节也做了改动。上世纪50年代,声势浩大的反殖民化运动,渲染殖民制度的部分也删除了。70年代埃尔热做了一次大的修订,丁丁的形象更光鲜了。

但丁丁故事的也会为更现实的原因而有所改动,《永远的丁丁》中历数了很多,比如,在英语版本中,阿道克船长的祖先也不再是路易十四舰队的指挥官,而变成了英国皇家海军的英雄。《黑金之国》原著中中东地区英国人、犹太人和阿拉伯人之间的紧张关系的内容,在推出英文版时应出版商要求删除了很多。《神秘的流星》在1973年再版时,遵照美国出版商的要求,去掉了三个场景中的黑人,因为那时“美国人反对在青少年读物中让白人和黑人并肩出现”。但这如同《经济学人》的文章所说,1949年法国颁布的有关儿童书籍的法律“今日依然生效”,丁丁所表达的也依然不改欧洲的现实态度。

也许,就像埃尔热去世前不久预料的那样,丁丁的故事在美国人斯皮尔伯格的手里将会发生真正的转变。■(文 / 志余) 丁丁在美洲经济学人政治比利时国王丁丁永远的丁丁蓝莲花埃尔热丁丁历险记