西摩·斯坦:音乐狩猎者

作者:王小峰 ( 西摩·斯坦 )

( 西摩·斯坦 )

西摩·斯坦(Seymour Stein)来过多少次中国他已经记不清了。1972年尼克松访华,其后的第二年,他就是第一批来到中国的美国人之一,他对中国一直有很特别的感情,对中国历史也非常感兴趣。在南京,他面对大屠杀纪念碑会泪流满面。我采访他约在一家意大利餐厅,斯坦没有吃午饭,但他强调自己在中国只会吃中餐,哪怕没吃午饭也不吃西餐。

斯坦此次来中国,先到上海,然后来北京。在上海登机的时候才发现,秘书给他订的机票是头一天的,这让他在机场耽搁了将近4小时才上飞机,下飞机后,没有人来接他,他在出租车上辗转了4小时才到了长城脚下的驻地。一路周折让这个70岁的老人有些吃不消,最后病倒了。但他还是强撑着身体接受了记者两个多小时的采访。其间他一直咳嗽、流眼泪、吃药,但是聊起了音乐,他的双眼立刻有了神,精神马上好起来,即使说起话来有些吃力,仍无法阻止他滔滔不绝。

西摩·斯坦说:“一个人在9岁到13岁时听到的音乐是最好的音乐。”像很多人一样,在一个家庭里,孩子总是受到父母或者哥哥姐姐的影响,斯坦也不例外,受他姐姐的影响,他喜欢上了音乐。但是他没有像父母期待的那样成为一个律师或医生,而是成为唱片业的一员。在他8岁的时候,他经常收听电台的排行榜节目,这让他对排行榜产生了好奇。“所以我觉得我应该去《公告牌》杂志,了解每天所有的榜单。那时候我的想法很单纯,在那里我遇到了汤姆·努南,榜单栏目编辑,就是他给了我这个机会。”他去《公告牌》杂志当助理的年纪是13岁。

这正像电影《几乎成名》里的那个小威廉一样,他14岁去《滚石》杂志做记者。事实上《几乎成名》是导演卡梅隆·克罗的自传体电影,他确实在14岁的时候就开始以记者身份采访摇滚歌星。斯坦说:“这并不是普遍现象,但是你要知道,总有些人对音乐上瘾,这就是去学习了解的一种途径。而我去《公告牌》的原因是我想做研究,所以汤姆·努南给了我机会让我去做一些资料备份之类的杂务工作。之后我遇到了保罗·阿克曼,他在《公告牌》工作了近40年,是一个相当传奇的音乐编辑。那个时期,音乐界发生了许多变化,其中包括摇滚乐的诞生,我有机会认识了这些人。他们给了我一些课外兼职工作,这对我来说简直太不可思议了。阿克曼对我说:‘在布鲁克林有一场摇滚音乐会,你想不想评论点什么?’评论后来发表在杂志上,他们付给我一张支票,我把它拿回家给了我妈妈,并对她说:‘你相信吗?他们居然付给我钱,应该是我付给他们钱才对啊!’”

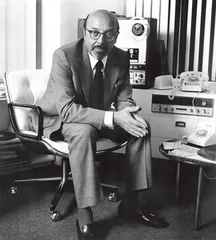

在《公告牌》杂志工作期间,西摩·斯坦遇到了许多唱片业的人物、歌手或者是唱片公司的重要人物,比如大西洋唱片公司的艾哈迈德·厄特冈、国王唱片公司的希德·纳森,这两个人真正带他走进了唱片业。斯坦是个知道感恩的人,至今他都念念不忘带他走进唱片业并对他有过各种帮助的人。“希德·纳森非常照顾我,把我护在他的羽翼下,并且教给我很多东西。我有许多非常负责任的老师,我的任何成就都是属于他们的。现在我努力将这些东西回馈给年轻人,教给他们。这就是为什么我选择王江(‘甜蜜的孩子’乐队的经纪人)和印度两个非常聪明出色的学生的原因。当然我在美国也帮助过许多人。”

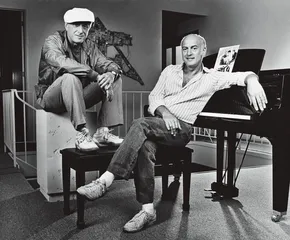

( 著名制作人杰里·莱伯(左)和迈克·斯托勒 )

( 著名制作人杰里·莱伯(左)和迈克·斯托勒 )

唱片公司的老板最重要的工作就是能辨别出好的音乐,发现有价值的歌手。谈到自己的判断,斯坦说:“怎么说呢,我并没有天分,我既不会写歌也不会演奏乐器,更不会唱歌。但我天生有一副好耳朵,我热爱音乐,一直热爱。我姐姐大我6岁,她比我更早地接触了音乐。当她12岁时,我才6岁,但是我已经每天泡在流行音乐里了。在摇滚之前,我就喜欢上了节奏与布鲁斯,之后还有摇滚、乡村和西部歌曲。没办法,我就是喜欢,这令我心跳加速。”

整个高中阶段,斯坦都在《公告牌》杂志工作,15岁时,纳森邀请他去辛辛那提。纳森把他知道的关于音乐产业的知识都教给了斯坦。高中毕业,斯坦本打算去大学学习新闻专业。“我是个相当不错的写手,但是与此同时,《公告牌》给我提供了一份全职工作,负责榜单和写稿。我觉得我在这样一家杂志社可能会学到更多东西,于是我没有去上大学,而是接受了这份工作。我在那工作了3年,之后我觉得自己需要了解更多的业内知识,于是我去了国王唱片公司。我搬到辛辛那提并在那工作了近3年。在辛辛那提时我遇到了一个非常棒的制作人,他叫赫布·艾布拉姆森,是大西洋唱片公司的创始人之一,他给我提供了一份工作。当时我思乡情重,很想回到纽约,但我还是接受了那份工作,暂时离开国王唱片公司回到纽约。不幸的是,三四个月之后赫布破产了。他在音乐制作上是个天才,可却是个糟糕的商人。所以那时候我失业了,无所事事。”

( 大西洋唱片公司的创始人艾哈迈德·厄特冈 )

( 大西洋唱片公司的创始人艾哈迈德·厄特冈 )

对大多数唱片公司来说,纽约是一个象征。失业的斯坦想到了乔治·戈德纳,于是他在纽约著名的布里尔大厦找到了一份工作,布里尔大厦是一些独立出版商和唱片公司的工作大楼。斯坦开始在著名制作人杰里·莱伯和迈克·斯托勒开的红鸟唱片公司工作。“当我开始给红鸟工作的时候,我才22岁。布里尔大厦位于百老汇1619号,就是音乐界的地标建筑。对我来说就好像你死在了天堂门口,这是多么美好的一件事啊!但是我并没有死,而且我还置身于天堂。那里每一层都是充满传奇色彩的人物,出版商、词曲作者、唱片艺人、制作人,所有人都很传奇,这的确是座天堂啊。这里到处都是机会:坐电梯的时候你会遇到人,在走廊里、大厅里你会遇到人,走在大街上你会遇到人,在餐厅里你还会遇到人。到哪儿都是音乐圈的人。那时我早出晚归不停地工作,红鸟唱片在布里尔大厦的9层。10层有一个FGG制作公司,我认识了其中的一个人,后来我们成了挚友。他是一个非常有才华的曲作者和制作人,他叫理查德·戈特尔(Richard Gottehrer)。他想离开他的合作伙伴。当时我看到了红鸟——曾经是那么一个有名的唱片公司,因为合伙人之间互相内讧,日渐衰落。乔治·戈德纳与莱伯和斯托勒之间的矛盾非常激烈。”

最后,斯坦和戈特尔走到了一起。开始他们注册了一家公司,并通过哥伦比亚唱片公司发行唱片,但哥伦比亚公司并没有把他们当回事儿,这迫使他们成立了自己的赛尔(Sire)唱片公司。斯坦想到了英国百代唱片公司,它的下属公司国会唱片公司几乎不发行单曲唱片,甚至拒绝了“披头士”这样的乐队。后来虽然还是被迫发行了“披头士”的唱片,但仍然拒绝了很多不错的乐队,比如“动物”、“赫尔曼隐士”和乔吉·费姆。斯坦看到了这一点,便着手跟百代公司合作,把国会唱片公司拒绝的唱片拿过来发行。

( 1990 年,麦当娜在“金发雄心”世界巡回演唱会上 )

( 1990 年,麦当娜在“金发雄心”世界巡回演唱会上 )

斯坦回忆说:“我去百代找人,我认识他们公司的头儿,因为百代是国王唱片公司在英国和欧洲几乎在全世界的代理商。他们允许我发行任何被国会唱片拒绝的唱片。我们卖了好多唱片才维持生存下去。百代欧洲分公司也给我寄一些新唱片,其中他们给我寄了一张荷兰吉他手扬·阿克曼的唱片。他简直是太棒了。于是我给百代的人打电话,跟他们说:‘我想发行这张唱片。’他们说:孩子,这不行。但是我可以告诉你,他不再和我们签约了,他走了,他现在没有跟任何人签约,他正在组建自己的新乐队‘焦点’。于是我立即冲到荷兰,最后签下了这支乐队,他们成了我们第一个专辑销量百万的乐队。”

后来赛尔公司还帮助苏格兰的蓝色地平线唱片公司发行唱片,当时蓝色地平线比赛尔有名,实际上也帮助了赛尔公司。这让斯坦每隔一段时间就去一次英国,渐渐地,斯坦爱上了英国,并且在那里设立办公室。这也是后来为什么他签下了很多英国乐队的原因。

( 5月6日,在美国洛杉矶举行的第7届MUSICARES年度慈善音乐会上,“赶时髦”乐队登台演出 )

( 5月6日,在美国洛杉矶举行的第7届MUSICARES年度慈善音乐会上,“赶时髦”乐队登台演出 )

回到美国后,斯坦去了纽约曼哈顿的鲍威利大街,这是一条以脏、乱、差闻名的大街,斯坦说:“没人愿意去那里,那里很脏,不过还算安全。流浪汉睡在大街上,非常可怕。就算你能找个床过夜,你会发现屋子里有20具尸体。”但是,斯坦在鲍威利大街发现了“金矿”。

在鲍威利大街315号,有一个名叫CBGB的俱乐部,在这里,隐藏着日后影响美国摇滚乐历史的乐队,第一个开采这座金矿的就是斯坦。他签下了“雷蒙斯”和“面部特写”(Talking Heads)两支乐队,并且,他把CBGB音乐现象命名为“新浪潮”,这是他一直引以为豪的事情。斯坦说:“CBGB俱乐部太传奇了。它的老板希利·克里斯塔尔也是个传奇人物,他让所有人在那里演出,很多很好的乐队最先开始在他那里演出而不是去别的地方,当然也有很多糟糕的乐队。因为克里斯塔尔不会对任何乐队做出评价,他很包容、很开放,接受任何人,他是个非常好的人。”虽然这些乐队的风格与英国的朋克摇滚有些类似,但又非常美国,为了区分这批乐队的风格,他用了“新浪潮”,从此,这类音乐逐渐变成一股强大势力,像一种音乐范本,一直影响到90年代的另类音乐。

谈到新浪潮与朋克摇滚的区分,斯坦说:“因为有些人用朋克这个字眼攻击音乐。我从小到大的成长记忆中,音乐的种类非常少。当然,那时有古典音乐和爵士乐。但是我更关注现代流行的东西,比如节奏与布鲁斯、乡村和西部音乐。流行音乐之后演变成摇滚乐。但是对我来说,只有两种音乐:好音乐和坏音乐。而好音乐里你又要找出最好的。我喜欢各种类型的歌手,比如Ice-T是个说唱歌手,K.D.朗是乡村音乐,西尔的声音非比寻常,我们推出了很多乐队。麦当娜超出了各种类型,因为她做了很多不同的音乐。大概我说‘新浪潮’的时候更多是指……纽约长期以来毫无疑问是音乐的中心,之后底特律有了摩城唱片公司,孟菲斯有了斯塔克斯唱片公司,洛杉矶有很多唱片公司,旧金山有‘杰斐逊飞机’、‘感恩而死’这样的乐队,迈阿密有‘迈阿密之声’。然后还有英国伦敦、曼彻斯特的音乐……这些都到纽约来了,所以我说这是纽约的新浪潮。‘新浪潮’这个词被很多人用过很多次,我相信在音乐上在我用这个词之前也被人用过,或许100年前。我用这个词是为了取代朋克给音乐带来的一些不好的影响,就是因为这个。因为对我来说,这不过就是新形式的音乐罢了。”

从音乐上讲,英国的朋克音乐确实与纽约的新浪潮有着千丝万缕的联系,或者说相互之间都有些影响。但在斯坦看来,摇滚乐就是在融合中不断创新的。“其实没什么。这些人就像‘披头士’开始在英国得不到任何机会一样,他们转移到德国汉堡。‘搜索者’、‘披头士’、‘冲撞’、‘扼杀者’和‘性手枪’……他们也一样在英国不成功。于是他们离开英国,比如‘扼杀者’先去巴黎给一些法国乐队做暖场。说到摇滚,其实它就是个混血儿,至少开始是。它最早是山地摇滚、乡村音乐、节奏与布鲁斯、灵歌以及流行乐的混合,还有点民谣,就像滚雪球一样,这个雪球越滚越大。在80年代,舞曲音乐又被重新演绎,这些都是摇滚。不过摇滚有不同的形式、不同的风格,因为它是个混合体,不是单纯某一种音乐。这也就是为什么摇滚可以流行60多年的原因,太难以置信了。没有任何一种形式的音乐可以如此之久地占据音乐之巅。在摇滚之前,大乐队风格的音乐大概持续了15年左右,如本尼·古德曼、格伦·米勒、汤米·多尔西,但是它不能永远流行。所有形式的音乐殊途同归,只有摇滚不断自我创新。”

70年代末期,赛尔公司开始与华纳兄弟唱片集团合作。“这一直是我想要的。”斯坦说,“因为华纳是一个由各种独立制作人或独立唱片公司组成的集团。比如大西洋唱片公司的厄特冈和杰里·韦克斯勒,他们把公司卖给华纳但是留在那里继续经营它;埃里克特拉唱片公司的雅克·霍尔兹曼经营非常棒的民谣品牌,同时也拥有‘大门’这样的乐队,他一直留在华纳;重奏唱片公司的老板莫·奥斯汀也把公司卖给了华纳。这是一个让我感到舒服的地方,因为艺人、商人、唱片公司在这里都受到尊敬。所以我决定,首先是让他们来发行,几年后我把公司一半股份卖给了他们,最后整个都卖了。就像厄特冈在大西洋公司一直到他去世,我也一直留在了赛尔唱片公司。华纳是一个非常特别的公司,在早期英国的独立唱片公司需要在美国寻找一个落脚点的时候,华纳给了他们一个家。比如克里斯·赖特的岛屿唱片公司,理查德·布兰森的维真唱片公司,还有克里塞利斯唱片公司,同时华纳还和戴维·格芬成立了避难所唱片公司……这就是为什么我很乐意去那里的原因。”

对很多喜欢摇滚乐的人来说,“赶时髦”(Depeche Mode)、“史密斯”、“伪装者”、“时髦英语”、“治疗”……这样的乐队都不陌生,他们是摇滚乐历史上的重要乐队,这些乐队在他们从英国走向美国的时候都遇到了西摩·斯坦,而斯坦也几乎是用疯狂的方式把唱片合同交给了这些乐队。

70年代中期,英国有一家很有名的唱片公司叫“原始交换”,经营这家公司的人叫杰夫·特拉维斯。他创建了一个独立唱片发行联盟,叫“卡特尔联盟”,把一些小独立唱片公司联合在一起,通过这个联盟发行唱片。4AD、工厂、静音等很多当时在独立摇滚圈里有知名度的唱片公司都加入了这个联盟。斯坦在原始交换公司遇到了静音公司的老板丹尼尔·米勒。虽然静音公司之前发行了一些唱片,但没什么影响。在他们相识9个月后的一天,斯坦早上醒来看英国的音乐杂志《新音乐快讯》时,得知米勒签下了一支叫“赶时髦”的乐队,便立刻从床上跳下来:“这对我来说太重要了。那时候我已经签了英格兰的乐队‘伪装者’、爱尔兰的‘低调’、苏格兰的‘雷兹洛斯’,还有好多其他英国乐队,但是现在的情况不同,这是一家独立唱片公司的乐队。所以我迅速跳下床,拿着护照冲到机场,给我伦敦的办公室打电话告诉他们在机场见我,我直接在机场柜台买的机票,然后飞过去,最后在汽车上签了他们。”

斯坦和“史密斯”乐队签约的方式也是如此。杰夫·特拉维斯给他打电话:“西摩,你一定会喜欢我刚签的这支乐队‘史密斯’。”斯坦说:“他们下一场演出是什么时候?”“两三天之后吧。”斯坦回忆他签“赶时髦”的方式有点另类,但是接到特拉维斯的电话之后,他还是当晚便飞了过去,见到了“史密斯”,并且签下了合同。

另一支叫“兔人与回声”的乐队,与斯坦签约的地点是在位于伦敦市中心一条叫做托腾汉宫路的青年旅社,斯坦钻到了地下6米的房间里,见到了这支乐队。斯坦回忆说:“他们太棒了,太原创了,就像一首诗一样美,于是我签了他们。我认为知道你喜欢什么并且快速做出决定是非常重要的。”斯坦先后签下了“治疗”、“膜拜”、“时髦英语”,“膜拜”在美国是第一批成为大牌的英国乐队。

斯坦签下中国歌手朱哲琴也有一段故事。他第一次听到朱哲琴的音乐是在伦敦去法国的飞机上,当时是去尼斯参加一年一度的音乐峰会。上世纪50年代美国歌星罗伊·奥比逊的遗孀芭芭拉跟他同机,芭芭拉对斯坦说:“西摩,我猜你会喜欢这个。”于是便把随身听给了斯坦,那里面放的正好是朱哲琴的唱片。“我听了之后就再也忘不了她的音乐了,我非常骄傲我签了她。”

斯坦说:“我没在寻找什么特别的东西,我就是寻找好音乐,来自任何地方的好音乐。我看今天的音乐,我不会去看卢达克里斯(美国嘻哈说唱歌手),我才不喜欢他那种类型呢。但我会去看北京的Carsick Cars和PK 14,他们都很棒。我觉得兵马司唱片让我回忆起70年代中期和最早期的英国独立音乐,比如我提到过的岛屿和维真,还有克里塞利斯。我觉得中国音乐必须让全世界的人都知道。不仅在中国,还有在印度。这就是为什么我会在中国和印度花这么多时间的原因。”

在西摩·斯坦激情的背后,恰恰是他的理性,他有自己的判断,能让他心跳加速的音乐,以及对朋友的信任。“实际上我非常信任杰夫·特拉维斯。我没听‘史密斯’任何一个音符我就飞过去了,我也没有听‘赶时髦’的任何一首歌也飞过去了。你在建立人与人之间的联系、友谊和信任,这是人的生意,也是音乐的生意。太多的音乐分类会给你带来很多顾虑。至于签下他们的标准,对我来说,所有的共同点,即使不是所有也有90%,最重要的是歌曲,对我来说歌曲就是一切。如果麦当娜没有好歌我不会签她,歌曲才是王道。”

虽然唱片工业正在萎缩,但是西摩·斯坦依旧在签下新面孔,来自俄罗斯的雷吉娜·斯佩克特、来自澳大利亚的孪生姐妹“维罗尼卡双生花”、来自加拿大的双胞胎姐妹“蒂根和萨拉”、来自芬兰的乐队HIM……

斯坦不无感慨地说:“我并没有像过去40年那样签下很多乐队,大概在1998年,我发现唱片销量正在下滑,人们开始免费得到音乐,这令我很失望。但更重要的是,在1998时我已经60多岁了,可是我的美好年华应该在后面。我知道现在这些孩子们都想进入音乐行业,就像当年十三四岁的我一样。我觉得‘天啊,这些可怜的孩子,他们根本完全没有机会或者说他们的路会非常非常艰辛’。所以我相信印度和中国还是有希望的。这两个国家有将近全世界40%的人口,如果我们能把他们带上道,那么唱片工业就有救了。我希望他们也有我曾拥有过的机会,我有一个非常完美精彩的人生。我不会写歌、不会唱歌、不会演奏乐器,我也不是制作人,但是我有一双好耳朵,我一样做到了——创造自己的人生、事业、家庭,或者你满怀激情热爱的事物,是一件非常美妙的事情。我愿意年轻的孩子们拥有一样的机会。20世纪前半叶的主要唱片公司,如RCA、哥伦比亚、百代、戴卡都是从留声机发家的,当有了硬件和软件、有了更多的操作装置之后就放弃了这些留声机。我们没有丢失他们,只是不用了。当今音乐工业里最大的公司根本不做音乐——iPhone,这是个非常大的遗憾,我很失望。”

西摩·斯坦更希望自己能扮演一个承前启后的角色,在日趋恶劣的音乐环境中把他的经验传授给更年轻的人,给更多人机会。他说:“我的老师是我的荣耀,就像现在我教年轻人一样。无论现在还是以前,一直有很多像我这样的人来扮演这个重要的角色,比如‘猫王’、麦当娜、迈克尔·杰克逊。你知道谁发掘的‘杰克逊五人组’吗?是黛安娜·罗斯;那又是谁发掘的黛安娜·罗斯?是更早的人。所以,这就像一条锁链。现在需要有人去做我在做的事。我并不是在吹嘘自己,我还剩几年光阴啊,5年或者10年。相信我,我现在做的是我所热爱的事业,跟我本人的荣誉没有任何关系,就算没有我总会有人在做这件事,将来也会有。唱片公司是非常重要的角色,他们或许会有些改变,日后的唱片公司跟今天的肯定不会相同,就像今天的唱片公司跟50年前的也不一样,就是这样的。”

西摩·斯坦离开北京后回到纽约,短暂停留后立刻飞到伦敦,然后又去了加拿大参加蒙特利尔音乐节,然后飞到迈阿密。他带着那双灵敏的耳朵,不停歇地寻找着令他心跳加速的音乐。■

(感谢盛明旸及《纽约时报》张菁女士对本文的帮助)

(文 / 王小峰) 摇滚精神独立唱片公司摇滚音乐唱片英国工作西摩·斯坦公告牌唱片制作新浪潮狩猎者