为什么革命:孙中山

作者:李鸿谷( 1912年1月1日上午,孙中山与各省代表汤尔和、王宠惠及军事顾问荷马李等,乘泸宁铁路专列赴南京就职。中为孙中山;孙中山左为胡汉民,其后为王宠惠 )

辛亥革命推翻了千年的君主专制制度,这是革命最为显赫的成就。百年之后,新的时空之下,再来回望那段历史,价值何在呢?

革命是否应当发生?这是一种疑问。它饱含着强烈情感性的问题取向,隐含的疑问则是:如果不发生革命,中国的现代化进程是否会更顺利?可是,这样的疑问,看似强悍,而深刻的悖论在于,它无法论证。机会成本,如何讨论?因而,它只可能是一种自我价值的情感投射而已。“穿越”历史,“假设”史学,属于想象,并非严肃历史研究与探讨。

对于后世读史者,革命,无论你是否喜欢,它已经发生。历史的本质特征是不可重复性,固此,研究它为什么会发生,才是正途。

中国近代史,无论我们持革命史观(太平天国—义和团—辛亥革命),还是用现代化史观(洋务—戊戌—辛亥),都无法绕过“革命”。辛亥这一年,当然是中国历史的一个转折年代,非有足够的襟怀,即使百年之后,我们仍难逃机械刻板的解释。

辛亥年为起点前溯,革命的直接动力,在1894年甲午战争之后,已经隐伏。甲午战争的失败,在相当意义上是晚清朝廷30年洋务运动的失败;倾国之力而建成的北洋海军,一战之下,灰飞烟灭。那么,未来中国,路在何方?

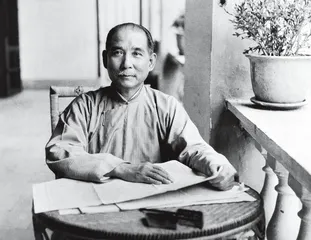

( 孙中山在广州(摄于1923年) )

( 孙中山在广州(摄于1923年) )

这一年,上书李鸿章而未遂的孙中山,将自己的志业转向“革命”,由边缘出发,从社会底层开始尝试中国变革;同样这一年,以“变法”为号召的康有为,考试未中,没能进仕……第二年,康有为终于进入仕道,获得了从权力中央“变法”并改造中国的机会;与此对应,孙中山则在广州打响了推翻清廷的第一枪。由此开始,我们在中国历史的舞台上,看到了两支竞争性的力量。如果将中国如何进入现代化作为一种历史性挑战,即使晚清朝廷愚顽,又如何能置身这一进程之外?看起来,甲午战争的失败,使清廷改变不重陆防的军事思想,仅仅只是一种技术性变革,但任何军事技术的变革往往正是一种政治性经历。为着保卫清廷的“新建陆军”,在后来的历史进程里,虽然更为隐秘,却同样是一种促成历史逆转的力量所在。

简而言之,甲午战争的失败,既是清朝中国以“洋务”之策进入现代化轨道的一次失败,同样也蕴含了未来改变历史的动力系统的发生。百年之后,我们放下利益衡量,更公允地看,无论是孙中山边缘集团的“革命”道路,还是康有为文人集团的“立宪”选择,以及军人集团和他们的代表袁世凯的种种“修补”,实为中国人探索如何将中国导入现代社会的努力。将他们视为辛亥革命的历史动力,并无不妥。他们既是中国遭遇现代化挑战的产物,同时,也是促成中国现代化的核心力量。当然,三种历史动力系统之间,目标皆为将中国导入现代社会,但表象却是彼此的竞争。在孙中山先生第一次广州起义失败之际,“举国舆论,莫不目予(孙中山)为乱臣贼子,大逆不道”。结果16年后,却是孙中山革命性的“共和”道路最终胜出。

这是历史自身的逻辑。当一个庞大的朝廷(政府),无力将它服务的国家在全球化的生存竞争里带至新境,它的崩溃,自是必然。无论这是以“革命”还是其他名目达成。只是,当这种转变,是以革命的行动完成,那么,我们由结果回溯当年的孙中山先生的理想与卓绝的奋斗,这位“先行者”,后人当然得奉献自己足够的敬意。

推翻清廷,建立共和,以现代化的中国进程看,它只是一个开始。虽然在相当长的时间,这个“革命”的开始,造就了后来的路径依赖。那么,百年之后,我们去重寻当年,其目标,当然是通过历史来理解现在。

历史自有其逻辑。读史只是去寻找、发现并理解它。之后,将我们理解并形成共识的历史逻辑,化为这个国家当下及未来走向的资源。本刊连续的辛亥革命报道,以为价值在此。■(文 / 李鸿谷) 历史中国近代史革命孙中山