如果你也爱马

作者:陆晴 ( 天星调良国际马术俱乐部的骑手 )

( 天星调良国际马术俱乐部的骑手 )

爱马人的职业之路

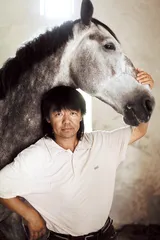

我们在西坞实景国际马术俱乐部里聊了一下午,李兵一直在马背上,在室内馆的沙地上一圈接一圈地按照不同马的训练进度练习跳杆或舞步,已经骑完了3匹马。他是俱乐部的股东,也是最大的马主之一。结束了当天的练习,李兵浑身湿透,他那匹有动画片里将军坐骑姿态的高大英俊的马也整个汗涔涔的,被汗水浸湿的毛发透亮。李兵在旁边看着马工给马洗澡、烘干、送马归厩。他的马在单独隔出来的一排马房,一溜11匹,虽然每天都要花至少半天的时间骑马,他还是觉得自己和马在一起的时间不够多。

李兵今年40岁出头,北京人,从小酷爱马。小时候家在八一电影制片厂,当时周围还都是农村,有好多马,他经常放学跑去看,而且看电影的机会也比较多。他自己画马、捏马,那时一个小男孩的梦想就是有一天能有自己的马。1985年李兵上高中,当时北京开了全国第一家马场,稻香湖马场。他一听说直接就去了,坐公共汽车到颐和园再倒车,下了车还得走好长时间,自己一人去疯骑。后来又去康西草原“野骑”,认识了后来还在一起骑马的一大帮哥们儿——刘诗来、沙宝亮等,康西草原满足了现在一大批马界核心力量最初对于骑马感受的追求,包括第一位奥运会马术运动员黄祖平。“我们在那儿玩儿了五六年,最疯的时候从丰宁坝上骑到红山坝上,一下子200公里,戴着牛仔帽,装扮都跟美国西部牛仔那样。那会儿心里也还是想着什么时候能有自己的马。”李兵在1999年买了第一匹马,当时他是石景山乡村马术俱乐部的会员,一打听可以买马,立即花了三四万元买了一匹,从此“一发不可收拾”,2005年开始从欧洲买马。后来石景山的马场被奥运会征地,朋友拉着他到西坞这边入股,成了股东之一。

李兵毕业于北京电影学院,是非常成功的广告人,“中国最具影响力的广告导演、制片、摄影、美指100人”之一,事业的成功给了他满足对爱好追求的充分条件。李兵现在的生活模式是,上午在公司把事情安排好,从下午开始骑马到傍晚,障碍和盛装舞步都练,最近又迷上了打马球,基本上现在80%的时间和精力都在骑马。“骑马之后生活变得特简单了,不逛商场不去夜店,每天见不着马就难受。”

北京最早的私人马场的开拓者、稻香湖马场的老板王冀豫给我们总结了马背上人的三种境界。第一个是起哄的境界,大家一起玩;第二个境界是摸到了门道,有了自己的马,要找高师,要寻找更高深的骑马的乐趣;第三个境界就是他们所谓的“马疯子”,常人来看觉得有病,一生就在马身上,除了马这辈子再也没有更大的乐趣了。第二个境界的这个人群在黄祖平看来,将是中国马术运动真正的核心和动力,他们“有钱有时间有兴趣有决心,是这个市场的源动力,在竞技上能出中国顶级水平”。李兵就是这个阶层从马的爱好者走上职业道路的例子。“最开始的心态是玩儿,跟马在一起高兴,练到一定水平开始跟人家比比。”2009年的全运会他代表西藏队参赛,赞助全队的马和各种费用,只要能参加比赛。他和他的马的获奖经历包括盛装舞步团体全国第三,5月份在“鸟巢”举办的“马主赛”120cm级别第一,6月份“宝马杯”第三届北京马球友谊赛第一,等等。“练到现在,马主里骑成我这样的也没几个。钱多、时间多,但是我刚开始比赛那两年,跳障碍根本就没见过终点。”李兵说,像他骑马这么痴迷训练这么刻苦的人再有100个,市场就起来了。

( 天星调良国际马术俱乐部总教练张可 )

( 天星调良国际马术俱乐部总教练张可 )

黄祖平36岁才开始马术的职业训练,他说马术运动什么年龄进入都不晚,通过专业系统的训练都可以达到享受的境界。一个极端一点的例子,50岁开练,如果有一定经济能力,有高人指导,能保证每天半天的训练,“55岁上全运会没问题”。

因为马术运动对年龄、纯体质的要求不是很高,给有钱有闲的那部分人打开了大门,而刚刚起步的中国马术的特点也是成年人学马术,这在全世界也是特例。除了专业的马术运动员,玩儿马的人大概也可以分三类:“野骑”的一类,有规律训练的一类,还有就是职业化道路的这一类。黄祖平给了一个相对量化的概念,如果每星期保证骑一次马,占业余生活中超过25%的精力,这样的人就能算进入了这个圈子,国内目前有几万人,其中马主不到1万人,能参加竞技的不到100人。

( 西坞实景国际马术俱乐部购进的一匹“鸟巢”大师赛冠军马 )

( 西坞实景国际马术俱乐部购进的一匹“鸟巢”大师赛冠军马 )

张可走向国际的职业化道路似乎更具传奇色彩。他现在的身份是天星调良国际马术俱乐部总教练,中国目前唯一一座由国际马联FEI颁发的奖杯的获得者。北京胡同里长大的足球小将因为对运动的把握特别准,第一次在马背上颠簸跑圈就知道了这种运动的感觉,“不单是快,而是完全改变了你的运动方式”。

在公认的中国马术发源地——著名的“老”石景山乡村马术俱乐部里接受正规马术训练,打全运会比赛,在骑马10年的时候,张可在任教的俱乐部里神奇地被来表演法式宫廷舞步的美国舞步大师多米尼克发现,带他到美国学习舞步,算正式迈进了马术的大门。半年时间里,张可住在大师的庄园里,吃住全包,还包括每周两次的舞步课程,每节课200美元。“第三个月的时候有一次晚上我一个人躺在山上仰望纳帕山谷绝美的星空,心里真的感叹自己怎么会这么幸运。”宫廷舞步延续了几百年前的调教方法,虽然极漂亮,但是比起跳障碍,练习的过程显然枯燥孤独得多。在离开美国去机场的路上,张可跟大师说他还是想学障碍,大师回答了一句最经典的话:“我每天都在教你学跳障碍。”这句话让张可对马术的理解一下子大不同。

( 西坞实景国际马术俱乐部的马匹洗澡后烘干 )

( 西坞实景国际马术俱乐部的马匹洗澡后烘干 )

“在我现在培训的教育体系里,赢不是最重要的。我的比利时教练跟我说过的一句话是,你想不想做一个艺术家?我只能带你去奥运会,不能带你进入艺术的天堂。”2000年张可开始去欧洲训练障碍参加比赛,完全进入不了欧洲的环境,在那儿一个月就比完了他在国内10年的比赛强度,一个周末下来七八场。教练告诉他:“你是骑手,这就是生活,你只是刚刚成为国际骑手,离奥运会还远着呢。”两年之后,教练给了他一种选择,可以留在比利时,作为骑手参加很多比赛、卖马,能挣很多的钱。张可说他想参加奥运会,教练告诉他:“咱不说这事儿,咱俩都没有50年了,就是有也没钱让你去买奥运会级别的马。”然而北京奥运会的诱惑实在太大了,因为东道主可以自动获得参赛名额。“对于我们来说,一生当中就这么一个机会。”因为放不下奥运会的梦想,张可回到国内,当时国内没有几个他这种水平的骑手,他非常不适应。“但是参加奥运会有很多困难,第一就是经费问题,只有一个美国人要资助我,我觉得不能接受。心在那儿,愿望和理想都在那儿,但是确实差距太大了。”全运会上,张可看到看台上一片红领巾一片武警,没有真正的观众。“我的目标慢慢变了,我希望奥运会的时候我能带着一个看得懂马术比赛的团队,我希望他们给运动员打分和裁判差距不会太大,这比我参加一场比赛更重要。”

一直支持张可的马主是个美国人,从1998年开始买马给他骑,这是非常专业的一类马主,认为骑手有这种才华,看到他的成绩和发挥会非常高兴。当年张可去美国随口说想参加奥运会之后,她就开始想办法筹钱帮他参加比赛,包括资助他去欧洲。张可告诉了她第二个想法,老太太高兴地说:“你长大了,再也不是一个小小的无名骑手了,你已经继承了欧洲传统马场马术的传统。”张可现在踏踏实实在俱乐部里任教,24小时开机待命,除了参加比赛,几乎都泡在马场。“我可以一直盯在马房,喂马、打扫马房、备马鞍,这是马工天天都要做的,我干了20年,每天也还在做,这就是我的工作,这也是马的福利。”

( 第一位全国马术冠军哈达铁 )

( 第一位全国马术冠军哈达铁 )

通向金字塔尖

从匈奴人到维京人,马的精神被注入了德国这片土地。德国是处在中欧洲的陆路国家,哥特人曾经就是游牧民族,所以德国从哪个角度都承袭和发展了马文化,马术非常传统和发达。德国马术代表了这项运动的最高水平,大约有30万马术运动从业人员。德国被骑手们称为“马术王国”。黄祖平为了实现参加奥运会的心愿,“抛家舍业”在德国待了8年。

( 第一位奥运会马术运动员黄祖平 )

( 第一位奥运会马术运动员黄祖平 )

黄祖平之前走过的路和张可他们相似,在康西草原、大兴马场到处找马野骑,也经历了很多危险,后来听说了石景山俱乐部有一拨儿人聚在那儿。“我的起步很幸运,一开始就碰上了好教练。”1995年,第一个全国冠军哈达铁给他上了第一堂马术课,黄祖平觉得特别感动,而且隐约觉得里面有好玩的东西。“当时的影像资料很少,另一个教练栾树当时弄了一个“大锅”,接收信号录国外的比赛给我们看,有一天我看了一次电视转播的慢镜头,马超越栏杆的特写。”那一个镜头刺激了黄祖平,他知道这是他要玩儿的,要玩儿上正道。

“马是毒品,骑马上瘾,跳栏是毒品之最。”马在接近障碍时,瞬间爆发力量,腾空而起,这种飞翔和征服的感觉吸引了无数骑手。黄祖平遍访名师,哈达铁、沈清洲、多力坤这些全国冠军都曾指导他,2002年他参加了国家奥运集训队,已经成为国内一流的障碍骑手,能够同他的教练同场竞技。来自台湾的教练白捷勇告诉他,要想继续深造就得出国了。于是黄祖平辞去公务员的工作,2003年带着团队自费到了德国,从最低级的业余比赛打起。2005年,在他40岁那年迈进了德国马术传奇人物、“世界马术皇帝”鲁德格·比尔鲍姆的马场,作为学徒,黄祖平在每天工作10个小时照顾八九匹马之后,能换来一匹马训练一小时。鲁德格是4届奥运会、两届世界锦标赛冠军得主,黄祖平在学徒期间通过观察就已经学了好多东西。

( 西坞实景国际马术俱乐部里学习马术的孩子 )

( 西坞实景国际马术俱乐部里学习马术的孩子 )

“有一部分人出去并不适合,因为语言、文化、成本的关系,学习效率并不高。那些钱和时间都极大充裕,目标要求顶尖的人适合出去学,如果再遇到适合的老师和教育体系,95%能学上去。”现在回忆起这个过程,黄祖平用了“脱胎换骨”来形容。“首先是身体,出去的时候86公斤,现在68公斤,身体这个痛苦过程如果有好的马、好的教练和环境可以过去得顺利一些。第二是思想上的脱胎换骨,要勇敢、要坚持,年复一年,各种天气条件都要坚持。”在德国的8年,黄祖平看到德国那些孩子比起国内的孩子有极大的竞争力,无论是体力还是意志。这也是中国目前推广马术运动一个相当大的难度所在,不是时间和钱的问题,而是现在的孩子缺少“文明的精神和野蛮的体魄”。马术运动本身是军事体育发展过来的,上马背意味着向大自然挑战。而障碍赛就是表现古战场和古狩猎技能,表现一个勇士所具有的全部勇气、技能、平衡、毅力和马的勇气和技能,所以马术运动被称为运动之王。有时候为了训练马,刮五六级的风照常训练,因为马骑到一半,身体关节打通到一半的时候不能停。下雨、刮风的时候照常比赛,除非在天气情况足以对马产生惊吓和伤害的时候。

在中国因为参加比赛的门槛低,按照黄祖平的说法,练个五六年就有条件上全运会,而在欧洲那些有极大的马术基础的国家,职业骑手上到金字塔尖的比率极低。黄祖平介绍说,德国规律性参加比赛拿赛照的有10万人,规律性训练不比赛的有70万人,骑马的更多。每年关于马术的电视转播共330个小时,大部分是三星级以上的比赛,还有关于马的纪录片、人和马的故事。99%以上的职业骑手,终生没有机会参加一次有电视转播的比赛。

在德国马术运动的金字塔体系中,金字塔底层青少年占了马匹85%的消费量,血统极好的马,也是拉回家后院去骑被埋没了天分。“好马不是贵在血统上,而是贵在后天训练。”黄祖平介绍说,德国每年10万匹基础母马用于繁育,一年出生6万~8万匹马驹,全部人工繁育。一匹优良的种公马,一次的精液根据密度分成10~15份,一份卖到五六百到两三千欧元,也就是说,每年出生的6万~8万驹子都是好血统,一个驹子只卖几千欧元,三四岁的小马也不超过1万欧元。而经过几年的训练,骑手要把功力灌输进马里之后再卖给消费者享受,这种好马的价格就要在10万欧元以上了。培养出一匹好马还有后面的比赛,好马一打开护照,就可以查到之前的比赛成绩,已经花掉了多少成本,除去在训练和比赛中受伤的马和被年轻消费者买走的马,被顶尖的骑手骑出来的顶尖的马非常少,“所以马的价格就是这么上去的”。这形成了一个巨大的产业链,整个产业链产值100亿欧元,容纳了30万人就业人口,而真正马背上的人就只有1.5万~2万。欧洲骑到二流骑手的时候已经不缺马了,练出来的好马越多找他的人越多,价钱越高,每天忙不完,因为金字塔下面需求量很大。“鲁德格尔每年卖很多匹百万欧元的马,拿到时只有几万欧元,买来训练后高价卖出。比如他这次奥运会时带到香港的一匹马,我在德国见的时候有四五岁,瘦瘦小小也不好看,买下来的时候五六万欧元,卖给了一个瑞士巨富赞助的爱尔兰骑手,不止100万欧元,选对了骑手,马主能从中得到利益。国内现在没有下面这个需求量。”

在通向顶尖骑手的路上,黄祖平不仅学到了骑术,也学了马文化。有一次他听到记者问一个代表德国参加奥运会的60多岁的老骑手,说你认为现在谁是最伟大的骑手,老头说,无法说哪个骑手是最好的,要看他骑的是哪匹马,这匹马跟他在一起,他才是最伟大的骑手。马在马术运动里地位很高,和骑手都是场上的运动员,在最顶级的比赛中,马可能占60%的重要性。每周30万观众,1亿多电视观众的德国亚琛大赛,每年都要有几匹退役的老马退休,这些马进场的时候,所有的观众起立、鼓掌、流着眼泪看它告别骑手,从一开始到后来骑它的骑手依次讲述和这个马的故事,人们知道给我们带来欢乐和成绩的是它们。

实现了参加奥运会的目标,黄祖平开始向更高的境界钻研,王冀豫甚至直接说他和“马疯子”差不多了。现在他每天早上5点开始骑马,一天骑十来匹,早上六七匹,休息应酬之后晚上再骑四五匹,每匹四五十分钟。黄祖平说:“乒乓球、羽毛球、高尔夫、赛车我都练过,高尔夫是单侧运动,赛车是跟铁家伙,唯有这项运动是左右均衡的,它给我带来所有我玩儿过的其他运动所不能带来的快感。这个快感得上马背才知道,还得上好马。我们这些人做的事,就是把马的各个关节打开,把马活动通透了,上去就能享受到快感。”大师能打通马85%以上的关节,白天选练,晚上按摩、理疗,每天一点点,正常情况下练一年才能通透。“那种快感,被高手打通透的马,99.9%的人,包括职业骑手,是没享受过的。用这样的马去跳栏,快乐得一塌糊涂。超越、腾云驾雾、征服,这才是这个运动的核心。欧洲很多人能达到这个状态,所以鼓励了很多人去骑马。大部分人没有进去是因为没观察到,没机会体会,国内在高手手里调出来的这种马加起来不超过50匹。”

“参加比赛又是另一层快感,一条路线按照很严格的规则设计,符合马的运动特性,对我们来说埋伏着陷阱和杀机,征服这条路线比征服单道栏杆有更大的乐趣。高手在征服这种路线的过程中很享受,别人看着还美,叫Show Jumping,我们在征服的时候还有紧张和不确定性。随着技术的提高,越来越享受,而为了享受这种顶尖的快感,就要把马训练好照顾好,一天到晚就在想马怎么能更加柔韧、有力量,还要给马看各种颜色、形状。整个里面所有的奥妙,都是为了那终极的快感。”

中心北京

从全国第一家私人马场到现在60多家马术俱乐部遍布京城,“优秀甚至价值不菲的马匹、中国最大的马销售企业、全国一半的爱马人士集中在北京,北京也是马术俱乐部和爱马人口最多的城市,中国马业的中心在北京”。中国马术协会秘书长成庆曾表示。《马术》主编李艳阳说:“我做过调查,10个北方男人,9个都有爱马情结。”

“北人善骑,南人善舟。”除了首都的身份,“马城”的历史痕迹也给这座城市打下了烙印。“骠骑揪揪过长安,马路胡通(同),对马有天生的好感。”业内人称“黑子”的王冀豫1985年在海淀成立了稻香湖马场,“就是猪圈改的马房,很多人都在那儿骑马跑过圈的”。王冀豫介绍说,中国现代马术运动的起源是陆军中央军校,天水分校起义之后留下3个人,其中一个是张汉文,中国马术泰斗,内蒙古马术专家。当时他给稻香湖马场做顾问,带去了一本国民党陆军中央军校教材,是德国人写的,“真正带来现代马术运动的还是德国人”。

论及国内马术运动的发展,1989年成立的石景山马术俱乐部被认为是国内现代马术运动的发源地,曾聚集了国内最早从事马术运动的一批人。第一个全国马术冠军哈达铁曾在内蒙古马术学校师从张汉文,曾在国青队、国家队任教,学生里出了两个奥运骑手,黄祖平和华天。张可回忆说,在他刚开始骑马乱跑的时候,他姐姐认识了一个叫巴纳的人,他在石景山开了个跑马场,也就是俱乐部的前身。巴纳是俄罗斯族,从呼伦贝尔到北京来的时候带来了一些跟内地骑马不一样的方法。“我姐带我跟他们玩儿,虽然也是跑,但是发现这儿的马非常规矩,让跑就跑,不让停就不停,别的小马场跑完一圈到门口准停。”张可当时甚至学到了轻快步。“后来哈教练从专业队出来,跟我们在一起,给我们带来了很多技术、专业管理上的知识,老石景山就是这些人在按照专业的要求练。”后来在他们出征全运会之前,马场改了俱乐部,就是当时的石景山乡村马术俱乐部,在石景山的私企里是最有影响力的,没有几个会员,全靠巴纳拉关系找资金,把钱都投进来弄这个俱乐部。90年代以后,北京陆续开始有了俱乐部形式。

1997年,哈达铁带着张可他们代表北京队出征八运会,经费不够,当时还是会员的黄祖平就找钱赞助他们。“他明知道没钱还赞助,我们给他挂了个领队。他为什么能走到奥运会,能抛家舍业自己在德国那么长时间,因为他也是一匹马。”张可回忆说,拿到冠军之后几个男人抱头痛哭。“一个小小的俱乐部,一群全凭兴趣爱好的人聚在一起和专业队比赛,拿到全运会的冠军,这么多年吃酱油泡面条全值了。”张可记得当时比赛在乌鲁木齐,赛完回北京,因为押着运得带着马走,坐的是运煤的车。“15天,人和马都在大闷罐里,火车早上出发,走到鄯善天亮了,我一看4匹马,一匹黑的,一匹黄的,一匹惊栗毛,一匹枣溜儿,怎么都成黑的了。那会儿就这条件。”与张可同时期学骑马的那拨人里,除了一个因为身体原因不得不离开了这个行业,剩下的都在各个地区的马术俱乐部和马业里扮演着重要角色,有的经营俱乐部,有的当教练,有的专心推广马术运动,重要的是,大家还在参加比赛。

在朋友看来,“黑哥”还在用以前的方式经营自己的马场,还在坚守“鞍马文化”,看似离现代马术的发展日渐疏远,但是王冀豫的享受却在于真正在马背上的时光,以及马场几十个股东老头老太和马在一起的时光,实际上他很清楚如今马术俱乐部的发展。不单给玩儿马的人分三类,他也给马术俱乐部分了几类。康西草原是一类,是适合骑马的旅游点;天星调良马术俱乐部是一类,对会员有极好的接纳性;纯股东性质的一类;还有西坞实景国际马术俱乐部这种股东和培训兼而有之。“每个俱乐部都有不同的风格,还有那种极私人的,大门永远关着,完全不竞技,一亿多元建一大院子,就养几匹马,里头完全按国际标准建造的,栏杆都是不锈钢的,马门从英国运来的,一个马房5000多磅,雇了20多个人管马房。沙特王储去看后说‘我的世界第一你第二’,这也是一种。”

现在的“西坞”是2004年在原有基础上联合了石景山乡村马术俱乐部而成的,算是现在北京马术界资历最老的俱乐部,想起从1994年开办俱乐部之初的不易,总经理李源芯更是以先行者的身份见证了马术行业的发展。俱乐部刚成立时,管理者和消费者还都没有对于马术太多的概念,李源芯只是觉得应该和以前不一样。“我记得当时还有那种光着膀子进来就吆喝让给他找匹快马的,从那时候我们就很明确,这样的人不接待。”

经过10年的发展,马术俱乐部已经能自觉组织高水平比赛,比如奖金最高的西坞大奖赛,已经是第六届了,马术运动也已经实现了几万人规律训练的,像天星调良这样的俱乐部对想要体验马术的人有极好的接纳度,可以是零基础,俱乐部会提供最好的教练和专业的课程。黄祖平说,在28个奥运大项里,最具民间活力的就是马术。“以北京为代表的几大俱乐部的基础教学体系已经相当不错了,能出现像华天、韩壮壮这样的优秀青年骑手,一批老教练又带出来一批全国冠军级的俱乐部教练。”

“但是马术运动在北京现在最大的障碍就是没有地,太难找了。资金、爱好者都是大量的,没有专门的这种文化用地,是这个项目真正的瓶颈。马术用地非常集约,能在50亩土地上连训练馆室内馆马厩供100匹马完成整个的训练,小马场二三十亩就够。只要交通方便,空气好。欧洲一个3万人口的小镇,室内马术馆29座,北京现在数得上的室内馆不超过10个,而且大部分都处于临建违建的状态,你要知道冬天训练没有室内馆极其痛苦,而马必须每天动,如果哪天骑不了了对我们来说是灾难性的。”

尽管如此,他们对马术运动在中国的前途仍然有信心。王冀豫说:“因为生活条件好了,都市生活在给人们带来五颜六色的生活方式的同时,必然还会带来对大自然的向往和对往日生活的寻梦,这个愿望只会越来越强。”

“马主赛”

今年的5月份,“鸟巢”迎来了来自6个国家的10位顶级马术运动员,包括目前世界排名第一的法国骑手凯文·斯托特、“德国马术之父”鲁德格·比尔鲍姆。把世界最高水平的“国际马术大师赛”带到北京奥运会的主会场来比赛,用策划者和组织者黄祖平的话说,是弥补了骑手心中奥运会马术项目没有在北京国家体育场举行的遗憾。除了10位大师的障碍赛,在同一块场地上还设置了20位国内马主参加的马主精英赛,包括李兵、栾树、沙宝亮、李厚霖、盛向东等等。“跟大师出现在同一赛场,这么近距离,这对我说的中坚力量的这个马主阶层有极大的鼓舞作用。沙宝亮为了准备大师赛,推掉演出,住在西坞这边,每天早晚跟哈教练训练,栾树、李厚霖他们都在猛练,他们的目标很清楚,要打得更好。”李兵在得了冠军之后买下了鲁德格带来的冠军马,对自己的要求更高了。

“马主赛”在中国是第一次。“真正的马主,在中国还没出现。”黄祖平说,真正的马主是骑术水平比较专业,骑到一定程度上不去了,改做生意,生意做得很好,但是又老有以前实现不了的梦,于是买马给骑手,在骑手身上寄托他的梦。在中国马主是什么概念?自己有马,会骑马,能完成一定的技术难度,有一匹马也叫马主。在挑选进“鸟巢”参加比赛的名单时,黄祖平他们发现这部分人群已经很多了。

马术比赛不分性别、不分年龄,在场上轮流发言,10岁的张佑是参加“马主赛”年龄最小的选手,并且在两轮比赛里获得90cm级别的亚军和冠军,亚军那场输给李兵1秒,最让人惊叹的是他只接受了11个月的专业训练。张佑1.53米的个头,78斤,看起来瘦弱,但是张可说他具有极强的运动天赋和柔韧性。“马跳起来一米三四,他那么点儿小孩,带着他一下子跳起来,那个力量相当于几个人把他往空中扔起来,然后他再跟马一起轻轻地落在地上,而且是从横向运动一下变成纵向运动,一个10岁的孩子能够把握这个东西很神奇。”

张佑5岁开始打冰球,每年一次在香港举行的亚洲青少年冰球联赛上用他母亲的话说是“获奖无数”,在去年的比赛中还拿了MVP,因为冰球是绝对的团队项目,打的孩子又少,国内的环境不支持张佑继续这么打下去了。父母给他在天星办了会员,马术接替冰球成为了他成长中的主要项目。张佑每天15点放学到天星骑马,练到3个月的时候,父母发现他真的太喜欢马了,天星100多匹马他都认识,能说得出名字、马种和马主,因为经常在俱乐部看国际比赛,还能指出教练和国际骑手姿势的不同之处,因为进步之快,已经需要考虑买马的问题了。在张佑承诺会为马负责能够坚持之后,他拥有了自己的第一匹马,9岁的比利时温血马比安卡。后来一匹不够又买了一匹纯血马和一匹荷兰的温血马。对一个孩子来说,每天坚持练习枯燥的基本功并不容易,但是张佑自从开始练马,用掉的都是本来玩电脑游戏的时间。按照天星的操作模式,成为马主只有自动带课时和教练,张佑的母亲说这样算下来每年寄养马的费用就是7万元的饲养费和3万元左右的其他费用,“比以前打网球便宜,网球算上场地费和教练费打一次两个小时800块钱”。他们看重的,是养马带给儿子的责任心和领导力。

因为有专门针对青少年骑手的训练方式和中英文双语教学的配备,天星是孩子学骑马最多的俱乐部。办马术俱乐部很难赚钱,大多数是因为投资者个人的爱好得以存在下去,天星被誉为北京马术俱乐部中做得最成功的代表,拥有在国内马术俱乐部中最多的会员数量。天星的经营者王蔷和她的丈夫史琪都是爱马的人,从1996年就开始骑马,是国内最早的马主,后来也都是接受了石景山马术俱乐部的专业马术培训,他们第一匹马的名字叫做“好玩儿”。1999年成立了天星调良国际马术俱乐部,因为成立得早,在北京具有了位置上的优势。一开始俱乐部只有9匹马,十几个客人,两人从2001年开始去欧洲考察俱乐部,从欧洲买马,发展到现在102匹马、2000多注册会员的规模,王蔷早已不再骑马,专心打理马场的工作,而史琪从没放弃专业的训练,在“马主赛”上和他的马Calvados连续两天获得120cm级别的第三名。

每人一部《马语者》

“治好它还要多久?”

“这取决于你的马。”

张可对《马语者》里面这一段对话永远不忘,“我就知道作者一定是一个极懂马的人”。实际上我们这些每天跟马在一起的人,每个人的故事都是一部《马语者》。

布封在《马》里面有一段对马极为熟悉到位的描述:“人类所曾做到的最高贵的征服,就是征服了这豪迈而剽悍的动物——马。它和人分担着疆场的劳苦,同享着战斗的光荣;它和它的主人一样,具有无畏的精神,它眼看着危急当前而慷慨以赴;它听惯了兵器搏击的声音,喜爱它,追求它,以与主人同样的兴奋鼓舞起来;它也和主人共欢乐:在射猎时,在演武时,在赛跑时,它也精神抖擞,耀武扬威。但是它驯良不亚于勇毅,它一点儿不逞自己的烈性,它知道克制它的动作:它不但在驾驭人的手下屈从着他的操纵,还仿佛窥伺着驾驭人的颜色,它总是按照从主人的表情方面得来的印象而奔腾,而缓步,而止步,它的一切动作都只为了满足主人的愿望。这天生就是一种舍己从人的动物,它甚至于会迎合别人的心意,它用动作的敏捷和准确来表达和执行别人的意旨,人家希望它感觉到多少它就能感觉到多少,它所表现出来的总是在恰如人愿的程度上;因为它无保留地贡献着自己,所以它不拒绝任何使命,所以它尽一切力量来为人服务,它还要超出自己的力量,甚至于舍弃生命以求服从得更好。”在黄祖平心里,他们享受了马的这种与生俱来的“为了领会人的精神不惜牺牲自己生命”的天性,才更能体会“为什么说马是上天赐给我们的礼物”。“而马只是吃草,只要求你关心它,我生活中绝大部分的乐趣是用那么低廉的代价换来的,就一点粮食,所我们买燕麦买草都是最好的。骑手到一定程度之后会有一种慈悲心。”

在张可看来,最大限度地接受马的天性,才是对这种生命最大的尊重。“这种动物不是攻击性动物,是一种防卫性动物,它的动物本性就是怀疑和逃跑,而且没有方向,不像猫狗过马路你能看出来它在观察和选择,马没有选择,就是先跳开然后逃跑,一直跑,直到它觉得安全了。我们的工作就是别让它受到伤害。在我们的教育系统里还包括在马房的要求,不能在里面跑、闹,所有的设计全是为了马的福利。”

这既是一种文化,也是和马朝夕相处年头很长之后得到的一种领悟力。张可说新来的助手跟着他进马房,问他马房里不是不让快走么你怎么走那么快,张可的回答是:“对,要慢走,但是我行,我会跟所有的马打招呼,它们认为我也是马,我也在找胡萝卜。”实际上我们去马房的体会是,马其实是会主动跟你打招呼的,比如挠门,它们会探出头来冲你晃脑袋,抻着鼻孔仔细地嗅你,如果你勇敢地上去抚摸它的脖颈和下巴,它会安静地享受你的抚摸。

“人说马是龙的九太子,通人性,我一直认为这个很神奇。我的上一匹马受伤,腿骨折站不起来,决定了安乐死的最后一个晚上我让他们都离开,我自己留下。马在马房里躺着,我在马房门口睡着了,这个马给我托了一个梦,它变成两条腿站起来跟我说我该走了,我腾一下就醒了,它完全感受到我要做什么了。20年我送走了很多马,老弱病残的,每一次感觉都不一样,开始像送战友,走了一个马上会有新的战友来,现在能体会到白发人送黑发人,撕心裂肺。”张可说,很多人在决定要不要买马的时候,这点也是最纠结的地方,总有一天要送它走。李艳阳也给我讲了一个类似的故事,从西藏队教练措东那里听来的。一匹受伤的马瘫在地上,连叫的力气都没有了,队里都忙着比赛,没人有精力管一匹肯定废掉的马。一位马工决定照顾它,给了它极大的耐心和爱,这马竟奇迹般地好了,还能小跑几圈。它每天会出马厩溜达着到马工的窗子外面待一会儿,直到有一天,马工调走了,这匹马就在这一天死在了窗前。

马术运动是唯一一项人和动物共同比赛的自然体育运动,这就要求好的骑手必须是好马夫,从孩子时期开始,哪怕是做马工,从打理马开始熟悉马性,学会和马的沟通方式。王冀豫觉得,骑马时间长了人会变得平和,更加包容。马术运动不是一味强调控制,是表现人和另一种生物的关系,最终是赢得马的配合,是靠对马的慈爱之心征服它,这是高贵的征服,很多人通过骑马实现自身品质日臻完美,“马能改造人”。哈达铁对这个过程的解读更加专业,“马确实需要控制,但是能控制住马的前提是能控制住自己。要先坐住,控制我的肢体能坐稳,平衡腿脚,骑马是最均衡的运动,左右都一样。这也是心理的控制,马不理解你,不按要求做,还要控制自己,要有极大的耐心”。骑术运动是感觉运动,马的神经系统非常发达,神经细胞是人的100万倍,身上落一个小东西就抖毛,有一点不舒服就能表现出来,嗅觉也很发达,和骑手息息相通。这也是为什么人们认为女性在马术运动中有天然的优势,女人的第六感觉可以传递给马,更容易配合。欧洲有大量女性职业骑手,十五六岁的青少年爱好者几乎都是女孩,女人“有勇气全身心投入到马身上”,那种交流、细致和观察,会让马不顾一切为她战斗。

马匹延长了人的行为,而人的思想通过马的动作表达出来,通过肢体动作让它理解你的想法,这个学习的过程才是这个运动真正的魅力。“准确”,是张可对马主运动核心的定义,你不够准确,马就会不够准确。而骑好马的感觉就是“简单”,因为它服从性很高,同时你错它也错。比如在马面对障碍准备起跳时,它飞跃障碍的动力与信心完全来自骑手,骑手稍有犹豫或畏惧,马立刻会感觉到,之后它可能会拒跳、逃避。“马的想法很简单:跳或者不跳,你给我什么指令我做什么。我们每个人都想成为艺术家。想给观众看什么?通过你的肢体语言和感觉让马表现出你的想法,这就是人马合一。”■