从亚纳切克穿越《1Q84》

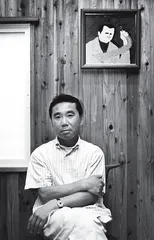

作者:田艺苗 ( 村上春树 )

( 村上春树 )

翻读了小半本第一册《1Q84》,我迫不及待地爬上书橱搜出莱奥什·亚纳切克(1854~1928)的唱片——《小交响曲》。正是书中提到的芝加哥交响乐团的版本,小泽征尔指挥。唱片说明上写着,这首乐曲作于1926年,最初是为捷克体操协会的第八届开幕式而作,怪不得听起来像一首进行曲。出现在《1Q84》中,像一支庄严而神秘的入场曲,宣告了青豆从1984进入了1Q84。世界的规则已经改变。

《小交响曲》一共有5个乐章,全都是简洁明快的短乐章,几乎没有慢板:第一乐章只用铜管乐队和定音鼓,铜管乐在定音鼓的伴奏中奏出明快的进行曲主题。第二乐章有一段短促的主题动机,穿插一支民间舞曲;第三乐章是类似回旋曲的中板,从一支弦乐的悲歌开始,再现了第一乐章主题,并过渡到一支谐谑曲风格的舞曲;第四乐章是快板,由小号吹奏一支波尔卡舞曲,并不断以变奏丰富之;第五乐章再现了第一乐章的快板主题。

整体看,这首《小交响曲》给人的印象是短促而拥挤的素材堆置和动听的民族风旋律。不知道村上为什么选择它?亚纳切克并非音乐史上的显赫人物,也不是普通爱乐者熟知的音乐家,这首《小交响曲》当然不是普及古典音乐的首选。

但却是《1Q84》的主题曲。

我的第一反应是这种冷僻的乐曲容易忽悠文艺青年,其次是作家们为了增强可读性总是喜欢在故事(特别是长篇小说)中普及某些专业知识。村上是资深爵士乐迷,从他选择的版本来看,他也是骨灰级古典音乐迷。文中选择日本著名指挥家小泽征尔指挥芝加哥交响乐团演奏的版本,芝加哥交响乐团以出色的铜管乐知名,而《小交响曲》正是铜管乐唱主角。

( 歌剧《耶奴发》剧照 )

( 歌剧《耶奴发》剧照 )

《小交响曲》这支小众古典曲,青豆却在出租车里第一时间就辨认了出来,并且感觉“全身被绞扭”。后来,我们在天吾的经历中找到了某些线索,读“高二”的天吾曾临时参加学校的管弦乐队表演,为《小交响曲》敲奏定音鼓,未经过音乐训练的天吾竟毫不费力地出色完成了这个重任。之后,在命运漫长的等待中,这首《小交响曲》像一个信号,一个召唤,像宿命与缘分,将两人一步一步拉近,它的贯穿叫我们相信,重逢指日可待。

《1Q84》分三册轮流上市,每一册在各大书店排行榜独领风骚三五月,小说一册一册畅销,像美剧一季一季热播。现在小说从写作构思到营销思路都受了影视剧的影响,向音画书发展:有配乐、有植入式广告、捕捉光影、显微细节,声光化电,以求如临其境。

( 作品《1Q84》 )

( 作品《1Q84》 )

村上不是刻意为小说配乐。听音乐是他的生活方式之一。我们对村上的生活起居比自己的亲戚还了解,谁都知道他的傻瓜式作息时间表:早上4点就爬起来写作,一口气写满10张稿纸,然后一个人跑马拉松,做菜、听唱片、读书,日日如此。跑步时用iPod听巴赫混搭电台司令,做菜时听的是歌剧,他说普契尼最适合做菜时听。

音乐的结构自然融入了他的小说中。首先,《1Q84》的章节安排就叫人想起巴赫的十二平均律:一章青豆、一章天吾,交叉进行,就像《十二平均律》中一首大调、一首小调,直至12个大小调悉数奏齐。村上自己坦言,三部《1Q84》正如交响乐的三个乐章,呈示多个主题的第一乐章奏鸣曲,展开的第二乐章和体现转折的慢板的第三乐章。第三部中出现了青豆、天吾和牛河三个人物的穿插,极似古典大型奏鸣曲中的三声中部。音乐比小说抽象,因此音乐文本更要求一板一眼,这样的文本倒可为长篇叙述稳扎基石。

( 亚纳切克 )

( 亚纳切克 )

音乐感也贯穿在村上的故事展开中,特别在快板第一部的复杂呈示之后,节奏忽然放慢,音响汇入支流,承载人物的细密思省。这通常是最有收获的时候。而在青豆刺杀“领袖”的暴雨之夜,命运的预示和睿智的心灵对话,与神交流的庄严悲壮,一如圣咏合唱汇入交响乐的高潮时刻。

音乐的多义性表达总是比小说方便,比如《小交响曲》一共才30分钟,已经超级悬疑:民间、泥土味、火辣辣的田间日头,又有运动会、男性气质、混乱、生硬、漠视情感……密密匝匝堆出了匪夷所思的现代气质。

( 米兰·昆德拉 )

( 米兰·昆德拉 )

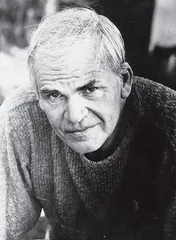

米兰·昆德拉曾经描绘过一幅亚纳切克的肖像:

“一个小个子男人,浓厚的白发,八字胡,手持一本打开的本子在散步,把他听到的话语用音符记录下来。”捷克作曲家亚纳切克长期研究语言学和心理学,捕捉人说话时的心理状态,寻找真实自然的音乐。在音乐这种擅长“浪漫”与“神化”的艺术中,亚纳切克的现实主义追求更加醒目,他像维护他艺术家的尊严那样维护他的音乐美学纲领,不惜作品被禁,20年不得上演,也不惜一生黯淡,不为世人所知。

亚纳切克有一部赞颂自然的歌剧《狡猾的小狐狸》。在剧中,人类庸碌、糊涂、丑陋,向一朵花祈求爱情,此时乐队奏出了嘲讽的音调。相比之下,动物们却生机勃勃,袒露脾性、寻找爱情,讴歌自由。音乐突破了传统的歌剧咏叹调与宣叙调的界限,我们不再等待优美的咏叹调时刻,音乐的内在张力却让情节展开异常浑然,在不知不觉中将我们吸引入自然的神秘魔宫,完全融入它的丰富、自由与纯真。另一部著名歌剧《耶奴发》,亚纳切克的翻身之作,其中有一个备受争议的情节:耶奴发病愈醒来,发现她的新生儿已经去世,历尽磨难的女人惊愕得发不出声,只是轻唱:“他死了,那么,他成了一个小天使?”在传统歌剧里,这里又少不了一支声泪俱下的咏叹调。昆德拉认为这样安排处理才“恰如其分”。渗骨的悲痛无法歌唱,痛哭不出,只能以沉默和漫长的时间来稀释。

什么是真实的旋律?它也许应该具有如下品质:杜绝虚伪,成熟的淡漠,来自性格的多虑,与神叫板,遗忘柴科夫斯基,情感的深层体验,像生命本身一样又激情又悲凉。真理之一种。

不仅昆德拉认同他的真实美学,从《1Q84》中可看出,村上也以此为奋斗目标。在庞大的构造内部,村上一如既往地描写小人物的居家、劳作、思省。逼真的细节,只展示不评论,让爱情跟随时间起伏生灭。甚至,为了推翻“契诃夫之枪”——“如果故事开始出现了一把枪,它就必须要被用到”的传统叙述模式,村上在书里也故意安排了一把没用的枪。

深夜里,天吾为深绘里朗读一本书,契诃夫的《萨哈林岛》,令人想起亚纳切克的另一部歌剧《死屋手记》。《萨哈林岛》类似一部地方志,一份“抑制了文学要素”的详实的调查报告。1890年,30岁的契诃夫告别莫斯科的豪华生活,坐马车向东长途跋涉4000多公里,来到西伯利亚的边陲苦寒之地萨哈林。8个月的旅行考察之后,他回来写了这部《萨哈林岛》。没有人明白一个作家为什么在他的黄金时期去做这样一件没有事业前景的工作,是寻找素材,还是给自己放个假?同样,亚纳切克最后的歌剧,根据陀思妥耶夫斯基的《死屋手记》改编的同名歌剧,也是一部日常记录,记录作者的牢狱生涯,无分析、评述或总结。20世纪的艺术提倡以散文对抗韵文,以日常对抗戏剧,也许不仅是潮流,完美的虚构需要不断认识现实,也许虚构大师才能看见真相:从真相提炼虚构,在虚构中观察与折射真相。无论契诃夫、陀思妥耶夫斯基、亚纳切克,还是村上春树,执迷的写作者,在虚构之途窥见的真相是:现实比小说精彩,日常比歌剧优美。对真实的无情揭示,在现实的深处,才容得下最温暖的浪漫主义,不再糊里糊涂的浪漫主义。

亚纳切克的音乐生涯开始得很早,11岁就参加了教会唱诗班,青年时代就读于布拉格管风琴学校,后来去维也纳音乐学院深造。回国定居后,他在当地师范学校教书,间或写点曲子,积极参与民族音乐研究。前半生运程平平。

1888年,34岁的亚纳切克写完他的第一部歌剧《莎尔卡》,一个捷克女英雄献身爱情的故事。可是出师未捷,剧作者不给演出。一直到59岁,亚纳切克才完成他的第二部歌剧,他的作曲事业成熟的标志——《耶奴发》。昆德拉认为,这部歌剧的革命意义在于以“散文体”冲击传统歌剧的韵文体,“散文不仅仅是一种区别于韵文的叙事形式,而且还是现实的一个面貌,是它日常的、具体的、一时的、与神相对立的一面”。

昆德拉在《家中不遭疼爱之人》一文中感同身受地历数亚纳切克在捷克的种种不被待见:有本国同行的挤对、音乐美学遭受质疑、斯美塔纳与德沃夏克不容侵犯的地位。尽管如此,亚纳切克像所有小国公民那样,一辈子都难以割舍祖国情结,他花了半辈子时间收集、研究民族音乐与捷克语言学,为民间诗歌配曲,留下了大量理论与乐谱文献。直到1916年,《耶奴发》在布拉格出人意料地成功,才让他迅速成名,并很快声名远播海外。只是那个时候,已经有了德彪西的《佩雷亚斯与梅丽桑德》,有了贝尔格的《沃采克》,他的现代歌剧《创始人》意义已经过期了。

亚纳切克一辈子写了9部歌剧、11部交响曲、10部室内乐,以及大量的钢琴、声乐、民歌改编曲,被界定为一位融合民族性、现代性、真实主义的复杂人物,一位作曲家、音乐教育家、现代音乐先驱、民俗音乐保护人、真理与真实主义的斗士等等综合型艺术家,一位始终未受国家与主流青睐的边缘人。他的作品充满讽刺、失望、心理阴影、命运感,选材诡异,乐风相当纠结。若说捷克伤害、耽误了他大半辈子,也许并不确切,我们研究他的复杂性的同时,也窥见了祖国对他的风格的塑造:他的错综的心理描写、多元文化的撞击、冷峻无奈的现代情感,都叫人想起捷克这个国家的复杂性。捷克包含波西米亚、摩拉维亚、西里西亚和斯洛伐克地区,是连接欧亚的桥梁,吸收了东西方文化精髓,混杂着罗马天主教、东正教、日耳曼文化,来自东方的斯拉夫和拜占庭文化,自古就是欧洲最繁荣的地区。这种民族性的混血与波西米亚式不安分在他的血液中流淌。亚纳切克及其音乐,可以看做是这个民族文化碰撞的产物。

只是在亚纳切克留下的文献记录中我们发现,他竟然是一个非常单纯的人。当他去斯洛伐克的塔特拉山采风的时候,在日记里为这片土地放声歌唱:“我真想为这雄伟壮丽的山峦歌唱,清风夹带着柔和的雨滴,远处草场上盛开的鲜花……千年积雪……蓝蓝天空……轻云。”就像越复杂的事物越不容易摧折,越复杂的人也许越能够单纯。这些后来我们在《狡猾的小狐狸》中都一一听见,对自然的惊叹、陶醉,最后表现出来的是一份深深的眷恋。

“我就像一个着了火的魔鬼,除了疯狂地创作我别无选择,我能够理解并且深刻地领会剧中小雌狐的缘由,即来自大森林的幽深莫测和对古老时代的悲哀。”

这封信是他写给卡米拉·斯塔索洛娃的。他在60多岁的时候,爱上了这个比他年轻38岁的美貌少妇。他说:“我想要的就是你,你就是我的希夫卡。”生命到了晚年终得洒脱奔放。谁会料到,一个毕生坚守现实主义美学纲领的斗士,最后是以不羁的浪漫主义告终。这是命运偿还,还是生之能量的高潮释放?

希夫卡是他的歌曲集《消失的人的日记》中的女主角,一个吉卜赛的游牧女子。农家少年遇见希夫卡,她欢唱“大地是我的枕头,天空是我的被子”,她的身体黝黑美丽,笑声多么明媚,少年后来成为“消失的人”,他抛弃家庭信仰,跟她去流浪。他消失于爱情,忘了自己。

米兰·昆德拉在《家中不遭疼爱的人》的末尾这样写道:“我从14岁起,就听人家悄悄议论说他是在医院的床上做爱时死去的。”多完美的死法。但愿这是真的。这比亚纳切克身后的任何成功都更叫人痛快。■

(文 / 田艺苗) 文学1Q84亚纳切克1q84穿越艺术音乐