“基地”10年:本·拉登撒开的大网

作者:徐菁菁 ( 1998年8月8日,美国驻坦桑尼亚大使馆汽车爆炸案现场。这是本·拉登涉嫌制造的恐怖事件之一 )

( 1998年8月8日,美国驻坦桑尼亚大使馆汽车爆炸案现场。这是本·拉登涉嫌制造的恐怖事件之一 )

5月2日美国的抓捕行动将成为外界了解过去10年本·拉登经历的一个窗口,它证明本·拉登不是一个与世隔绝的领袖。5月6日,美国政府官员在接受美国有线电视新闻网采访时说,根据他们发现的信息,拉登“不但参与行动部署,甚至介入战术层面的工作”。2004年底,拉登在公开讲话,曾布置了袭击西方石油供给线,特别是海湾地区石油供给线的命令。2006和2008年,他两次号召基地组织对丹麦漫画家克尔特·维斯特贾德绘制先知穆罕默德漫画的行为做出反应。他呼吁基地组织向索马里派出武装人员,支持那里的伊斯兰极端势力。就在今年1月,在一段录音中,他还就西非基地组织马格里布分支释放法国人质事件提出条件。据说,就在被刺身亡前几天,他正打算发表一篇关于阿拉伯世界动乱的演说。

在那个秘密居所里,美军搜获了大量电脑和存储设备——拉登能够以此与整个网络取得联系。在被击毙前,他正在谋划一次针对美国公共轨道交通的袭击,这是为“9·11”10周年纪念准备的“礼物”。

去年12月,美国西点军校恐怖主义作战中心在一份报告中指出:在成立超过20年后,基地实际已经表现出了衰落的迹象,它已经不可能像“9·11”时那样接近他们想要达到的目标。“近5年以来,基地组织已经不像它早些年那么强大了。”美国乔治顿大学教授、美国国务院前顾问约翰·埃斯波西托告诉本刊记者,“它的领导人被逮捕,资金来源也由于美国、伊斯兰国家和欧洲的反恐行动受到限制或者被切断。在伊拉克、约旦和其他一些国家,由于他们杀害了大量穆斯林,基地的名声也受到了影响。‘9·11’10年后,基地的行动已经受到极大的限制,已没有能力造成大规模事端或者实现推翻一些国家当局的目标。”

但是,从另一个角度看,从南亚、中东、非洲到欧洲和北美,这10年间,基地的机构和人员已经扩散到了全世界范围。虽然它们没能重现“9·11”,但由其组织和附属机构制造的小规模袭击依然持续不断地为全球带来恐慌。

“‘9·11’后,基地组织面临的生存环境发生了改变。”美国塔夫茨大学弗莱彻国际关系学院教授威廉·马代尔告诉本刊记者,“过去10年,基地发生的最重大变化就是组织的分散化。”

( 11月5日,受“基地”宣传影响,美国陆军少校哈桑制造了胡德堡军事基地血案。10日,奥巴马前往军事基地悼念13名遇害者 )

( 11月5日,受“基地”宣传影响,美国陆军少校哈桑制造了胡德堡军事基地血案。10日,奥巴马前往军事基地悼念13名遇害者 )

美国总统奥巴马在2010年国家安全战略中指认美国的敌人为“基地和它的附庸”。目前,基地组织官方承认分支组织已经有三个:位于西非的基地组织伊斯兰马格里布分支,位于伊拉克的基地组织分支,位于也门的基地组织阿拉伯半岛分支。而早在2003年,本·拉登就曾在讲话中称巴基斯坦、也门、沙特、约旦和摩洛哥是“准备解放的地区”。7年过去了,从某种意义上说,他们正在接近自己的目标。

上世纪90年代中期,拉登和他的追随者受到苏丹政府的庇护,他曾在苏丹购买大量土地,希望在那里建立一支伊斯兰军。那时的基地组织还没有明确的作战目标和规划,尽管拉登已经开始试图用手中的财富争取到一些新力量的加盟,但这个名不见经传的小团体实在不足以吸引新人入伙,而组织中那些从阿富汗战场归来的战士已经开始不满于琐碎的日常工作,他们选择并入其他地方的圣战组织。那是一次失败的尝试,1996年,国际社会开始对苏丹政府施加压力,基地组织被迫流亡,回到阿富汗。

( 本·拉登被击毙后,多国加强警戒严防恐怖袭击。图为守在美国驻多米尼加大使馆外的警察 )

( 本·拉登被击毙后,多国加强警戒严防恐怖袭击。图为守在美国驻多米尼加大使馆外的警察 )

据估计,那时的基地组织只剩下大约30名成员。1998年,本·拉登又尝试建立了“伊斯兰反犹太人和反十字军国际阵线”,以便继续游说其他组织加入。虽然在这年晚些时候,基地组织发动了首个大规模袭击,在美国驻肯尼亚和坦桑尼亚使馆制造了爆炸,但它依然没能大幅提高基地在众多极端组织中的声誉。根据澳大利亚国家联邦警察前反恐情报分析师里亚·法拉尔的说法,直到2001年,基地组织都不存在任何正式的分支或附属机构,只有一个大概200人的核心团体,而这支队伍不过是活跃在阿富汗的14支较强的外国武装之一罢了。

“9·11”彻底改变了基地的局面。联合国预防恐怖主义处前主管、荷兰反恐专家亚历克斯·施密德告诉本刊记者:“在过去,本·拉登花费了10多年时间希望将基地推到台前。袭击过后,西方媒体连篇累牍的报道助推他完成了这项工作。基地于是开始吸引大量的青年极端分子。‘9·11’以后,基地组织核心成员人数其实是下降的,但那些处在海外的极端组织开始选择带着他们自己的战士附属于基地,一些还不够强大的团体则希望通过和基地的联系壮大起来。”

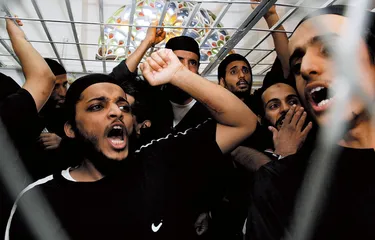

( 2009年7月13日,6名“基地”组织成员涉嫌策划恐怖袭击在也门被捕,并被也门法院判处死刑 )

( 2009年7月13日,6名“基地”组织成员涉嫌策划恐怖袭击在也门被捕,并被也门法院判处死刑 )

“本·拉登于是成为标志性人物,他的传奇和神话到处流传。”美国陆军军官学院反恐研究项目前主管、联合作战大学高级研究院詹姆斯·弗里斯特教授告诉本刊记者,“在伊斯兰极端运动中,还没有一个人能拥有这么多属性的结合,如此高的声誉和影响力。”

本·拉登抓住了时机。在伊拉克,他本人并不赞同阿布·穆萨·扎卡维对什叶派穆斯林的屠杀,认为反美任务压倒一切,但他依然力邀扎卡维领导的极端组织加入基地。2004年末,尽管扎卡维的伊拉克武装在实力和资源上都远胜基地,但他依然决定并宣誓忠于本·拉登。扎卡维的加盟带来了连锁的反应,吸引了盘踞在北非的“萨拉菲斯特呼声与战斗组织”,这个组织的人数比基地更多。在2006年晚些时候,他们也宣布入伙,成为基地组织马格勒布分支。

( 5月13日,巴基斯坦西北部恰尔萨达地区一处边防军训练中心连接两次遭到自杀式炸弹袭击,塔利班宣称袭击旨在为本·拉登报仇 )

( 5月13日,巴基斯坦西北部恰尔萨达地区一处边防军训练中心连接两次遭到自杀式炸弹袭击,塔利班宣称袭击旨在为本·拉登报仇 )

拉登在伊拉克获得的不仅是这些。美国恐怖主义问题专家布鲁斯·霍夫曼曾指出,阿富汗和伊拉克战争对世界的最大改变在于,打破了过去分割伊斯兰武装团体的僵硬国界线。伊拉克战争后的混乱局面为基地组织提供了阿富汗之外新的训练营地和实践场所。在伊拉克战争中得到训练的、来自其他中东国家的“伊拉克战士”则构成了第二代基地分子的核心。他们先后离开伊拉克,他们在战争中掌握的战术和技术随之向世界各地扩散开来。

也门成为他们的重要聚集地。早在“9·11”事件之前,基地组织就开始在也门零星活动。但2002年,美国连续逮捕和击毙了基地组织在也门的领导人,迫使他们在也门的活动一度停止。直到2006年,本·拉登的前秘书纳希尔·瓦哈希等23名基地分子从萨那监狱里集体越狱,才形成也门基地组织新的核心。随后,从伊拉克战场涌来的训练有素的“伊拉克战士”迅速扩充该组织的实力。2009年初,也门基地组织与从沙特流亡到也门的基地人员合并成基地组织阿拉伯半岛分支。2009年9月17日,也门首都萨那发生了针对美国大使馆的恐怖袭击。该组织使用了在伊拉克研制的新战术:使用两辆装满炸药的汽车,第一辆车炸毁美国大使馆的外部屏障,第二辆车冲进去再引爆。2009年圣诞节前夜,尼日利亚青年穆塔拉布突破了所有安保屏障,将炸弹带上了从荷兰阿姆斯特丹飞至美国底特律的民航飞机。这枚炸弹正是由基地位于阿拉伯半岛的工厂所研制的,穆塔拉布本人也在也门接受训练。去年10月,两个藏在打印机硒鼓和粉盒中的邮包炸弹又突破层层安检,让世界吓出了一身冷汗。在美国的反恐援助名单上,也门已经成为仅次于巴基斯坦的国家。

观察家们普遍认为,今天的基地已经不是一个传统的、具有金字塔结构的恐怖组织。它不再实行全权领导,结构更为松散。它以网络的方式运转,各层次的指挥者身份并不明确,成员间的个人关系纽带变得更重要。而基地的核心成员只专注于战略指导和目标控制。这样的结构既降低了管理的成本和风险,又能够保持向心力:一个共同的圣战目标。“基地并不是一个具有实体的组织,数个附属组织共同构成了它,任何人都能加入这些组织。组织中的成员也可以重新选择活动区域。本·拉登的旧部下也可以创造新的团队,这样的转变正是本·拉登希望看到的。在‘9·11’之后,这样一张全球运动的大网被迅速铺开了。”弗里斯特告诉本刊记者。

“我们正在战斗中,而超过半数的战斗都发生在媒体上。”拉登时代的基地二号人物扎瓦希里曾这样说。被铺开的不仅是遍布世界各地的附属组织,基地核心还专门成立了媒体委员会,与军事委员会、意识形态委员会并列,发动声势浩大的宣传攻势。一项研究表明,互联网上有超过4300个网站在为恐怖主义和其支持者服务。本·拉登的讲话在动画、纪录片,甚至饶舌歌这些革命性的宣传方式面前显得过时了。在热门的圣战组织网站上,基地组织宣传机构“阿尔-萨哈布”制作了多天视频号召青年人加入圣战。这些视频每个都长达一个半小时。

近几年,基地还制作了专门针对西方受众的伊斯兰网络站点。虽然非穆斯林成员在基地中还不能成为气候,但他们可能带来的危害却相当惊人。多国联合研究机构“国际极端主义研究中心”研究员拉法罗·帕恩图西告诉本刊记者,近年来基地组织的活动呈现出了两种趋势:个人袭击者越来越多;使用技术含量低、造价低廉的武器设备进行的袭击越来越多。“不需要高档的武器和复杂的筹划,用你身边能用到的东西,这使得基地组织更加危险。而那些大规模的袭击提供了情报机构渗透打乱它的多重机会,并不容易成功。”大规模宣传攻势吸纳的基地信徒,为这种简单易行的袭击创造了大量机会。身为心理健康医师的陆军少校哈桑正是通过互联网观看了基地阿拉伯半岛分支精神领袖奥拉基的英文演说,从而决计在2009年11月5日枪袭美国陆军本土最大基地胡德堡,造成12人死亡的。此前,他从未参加过基地训练营,也没有见过任何基地领导人或者策划者。

基地大幅采用小型袭击的另一个原因可能是因为钱。基地“首席财务官”穆斯塔法·阿布·耶齐德2010年6月在极端分子论坛发表声明称:“许多圣战者由于缺乏资金,已经无法活跃地参加圣战。”根据美国中央情报局的报告,基地组织在“9·11”以前的资金需求是每年3000万美元。这些钱用于筹划实施袭击、维护军事力量、训练和教导成员,部分也支付给塔利班,还会以援助的形式流向其他恐怖组织。“现在,由于它的卫星组织太多了,又或多或少都处在自治的状态,要确切地估计基地组织的开销已变得十分困难。”西班牙格拉纳达大学教授胡安·戈麦斯在《恐怖主义透视》月刊上发表文章指出,“事实上,基地组织实施一次恐怖袭击的物质成本相较其造成的损害非常之低。据估计,2005年伦敦地铁巴士爆炸案的花费大约只要8000英镑。”

但在戈麦斯看来,目前对基地资金流的控制并没有达到令人满意的效果。一些机构的运作方式和资金流转手段存在天然漏洞。从80年代圣战者反抗苏联入侵阿富汗时起,基地就建立了自己的慈善网络,如今,使用慈善机构搜集活动经费依然是基地收入的重要来源。在伊斯兰地区,慈善是人们的基本信条。任何人只要拥有一些钱,都有义务支付“扎卡特”——这是伊斯兰教徒每年一次的慈善捐款,占个人存款的2.5%。除了这些,《古兰经》和伊斯兰传统也鼓励人们自愿捐献。许多信徒通过伊斯兰慈善组织和清真寺缴纳这些捐款,以用于资助大量的宗教、人道和社会活动。慈善机构容易赢得公众的信任,并且拥有跨国网络,能够容易地进行国内或跨国的资金流转。在一些国家,慈善机构的注册、会计、透明度都没有管理规定,不需要有原始资金,雇用员工也不需要背景审查。2008年,美国财政部指控“哈拉曼伊斯兰基金会”资助基地组织。这个私人慈善机构总部设立在沙特,网点遍布全球。尽管该组织随后被取缔,但它的领导人随后又使用其他名字重建了系统。根据2009年巴基斯坦警察的报告,该组织向巴国内极端组织提供了1500万美元的资助,这些钱大部分流向巴基斯坦塔利班分支,并用于实施对巴前总理布·贝托的刺杀行动。

而流行于穆斯林社会的金融方式“哈瓦拉”则为基地转移资金提供了天然屏障。“哈瓦拉”在中东、南亚以及北非都十分盛行,甚至在欧美也有存在。经纪商在收到客户的资金后将支付指令、收款人信息和款项数额告知目的地的“哈瓦拉”经纪商,让对方将款项交付给收款人。这个过程并不涉及实际的资金转移,由“哈瓦拉”经纪商之间通过现金转移、进出口业务、投资等方式进行清算。交易者之间往往社会关系紧密,交易建立三方的完全互信之上,不存在任何业务凭证。联合国估计全球每年通过“哈瓦拉”流转的资金超过2000亿美元。据美国“9·11”事件专门委员会调查,本·拉登及其基地组织在巴基斯坦、阿联酋及整个中东地区有庞大的“哈瓦拉”网络。

“打击恐怖主义资金链是一项长期的战斗,需要良好的整合和战略方针,必须弄清楚捐献人、募集资金人和使用的金融渠道。”戈麦斯告诉本刊记者,“在本·拉登匿藏地发现的各种材料能够提供有价值的线索,找出这个组织的资金结构和主要资金来源。”

荷兰反恐专家施密德相信,美国在本·拉登居所里搜查到的丰富信息能够提供足够的证据逮捕众多的基地成员。对基地来说,这一打击虽不足以致命,但却足够沉重。“本·拉登的死会在短期内激起复仇报复,但随着事态沉寂,基地将继续走下坡路。但基地的整张大网并不会因为本·拉登的死就此分裂,这些大大小小的组织并没有足够的实力单独面对现在的局面。”■

(文 / 徐菁菁) 伊拉克战争拉登基地中东局势伊朗伊斯兰革命大网撒开本·拉登