侯德健:与自己游戏人生的人

作者:王小峰( 侯德健 )

侯德健不仅因为写过一首《龙的传人》而在整个华人地区受到关注,更多是因为他在音乐之外的一些经历让他变成另一个传奇。论音乐上的才华,他在当时和罗大佑、李寿全、陈志远、梁弘志这样的音乐人不相上下,但是他并没有像这些人一样,把他全部的才华贡献在音乐上。过去,音乐只是他兴趣的一部分,他涉足电影、哲学、政治、动漫……随着1989年他离开大陆,这个在两岸受到争议的人物很长一段时间在人们的视线内消失。他远赴新西兰,一待就是16年。

如果从侯德健过去发表过的几十首作品来看,不难发现,他的作品更多涉猎对人生哲学的思考,即使是对现实的思考,也不像罗大佑那样带着强烈的批判性;即使是情歌,他也能从婉约、伤感中抽离出来,沿着命运的脉络去分析它的可能和结果。如果侯德健能连续创作他的作品,他的成就可能会远远超过今天任何一个人。

侯德健称自己是祸头子,不安分的性格让他在获得更多创作灵感的同时也失去了很多。他写过一首《三十以后才明白》,在这首歌里,他总结了一个人30岁以前不明白的事情,至于40岁、50岁以后该明白什么,在这首歌里没有答案。一个人的性格在很大程度上决定一生的命运,而侯德健注定自己这一生不太安分,已经55岁的侯德健说自己还像一个孩子一样。

“饺子皮和饺子馅”

三联生活周刊:为什么第一家音乐现场选在重庆?

( 1987年,侯德健(右)和刘索拉(后)在广州珠江电影制片厂的录音棚录制刘索拉的歌剧《蓝天绿海》 )

侯德健:本来没有选在重庆,选择的是广州。广州的文化厅、市文化局都很支持,但一直找不到合适场地。后来又选了成都,成都的市场是最适合的,可能不算中国最大的市场,但成都对音乐、流行、时尚消费的能力明显强过其他城市,除了北京、上海以外,成都可能排第三。再接着是西安、上海和深圳——原来的顺序是这样的。但去年12月,重庆市邀请我回重庆巫山红叶节演出。因为我老家是巫山,等于是回老家演出,于是就去了。后来重庆南岸区委书记听说我要做个音乐现场,就希望我能在重庆做一个。他说:“务必第一个地点要放到我们重庆,而且一定要放到南岸,一定要放到南岸的南滨路。”

南滨路有点像上海外滩的感觉,现在已经非常热闹了。从南滨路向渝中区看,江景特别漂亮,尤其是晚上。南滨路最大的问题在于它现在变成了晚饭一条街,吃完饭就没人了。他们希望把南滨路所谓的晚饭两小时或三小时经济圈扩大到五六个小时以上。吃完晚饭接下来应该就是比较偏文化、休闲、娱乐时尚的活动,而南滨路到目前为止还没有一个有规模、有影响力的类似场所。那时我才明白区委书记对这事很认真,就组成班子,扎根在重庆了。

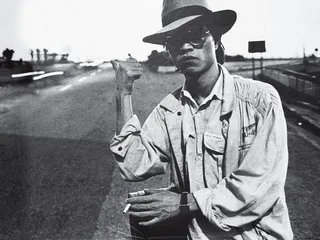

( 侯德健在台北至基隆的第一条高速公路上留影,《高速公路》的灵感来自于此 )

( 侯德健在台北至基隆的第一条高速公路上留影,《高速公路》的灵感来自于此 )

三联生活周刊:最近三四年内地现场表演、各种音乐节等现场演出的市场慢慢热起来了,重庆在这方面环境怎么样呢?

侯德健:相对而言,就市场来讲重庆没有成都好,但是差别不那么大。前两天刘德华在重庆开了演唱会,票房非常好。而且不单是这些大牌歌手,很多歌手在那边的票房都很好。其次重庆的票价比北京、上海稍便宜些,但也不会便宜太多,所以市场还算是成熟的。如果选全中国10个能够做音乐现场的城市,可能重庆不是排在最前面的,但它应该会在前10或前15个之内。

( 1988年,侯德健(右)与父亲(左二)在家乡老屋前合影 )

三联生活周刊:你在大城市都有计划要开像音乐现场连锁店吗?一般是接纳什么样的歌手?

侯德健:是的,就像连锁店、加盟店一样。我们做的设计是这样:每天晚上都有一个四个半小时的演出,前面一个半小时是主秀,主要是由一线明星、二线明星、老歌回顾、资质很好但还没有成名的一些新歌手、原创型歌手和原生态歌手这几类歌手的演出组成。我们扮演的角色是一个音乐人与观众之间的桥梁工作。我们把歌手带给观众,让歌手有一个好的表演环境,让观众有一个近距离和歌手接触的环境。我们自己对音乐现场的定义是这样的:“没有观众就没有音乐。没有好的观众,就没有好的音乐。和观众的距离越近,音乐家的表演就越精彩。”很多大型的演唱会,包括我们在“鸟巢”的演唱会都是在距离很远、压力很大的情况下做出来的,一点也不轻松。这和音乐表演的本质是不相符的。

( 1988年,侯德健(右)在四川巫山县月池乡与安哥合影 )

实际上我刚刚讲的三个要素所定义的音乐现场这个环境不是现在才需要的,是一直都需要。但我们的市场本身经济还不够发达,各方面的条件还不够成熟,所以还没有那么大型地、有规模有计划地去做。这件事情大概5年前我就一直在建议很多朋友去做,他们做了一些比较小型的尝试,效果还不错。两年半前我就觉得,音乐现场这个事情可以当做一个正式的、很严肃的一个事业来做。

如果我们回顾整个流行音乐或者说是音乐史,其实就只有两件事情:饺子皮和饺子馅。比如贝多芬的《命运交响曲》,so so so mi fa fa fa re,这是饺子馅。第一张包这个饺子馅的饺子皮是一个室内管弦乐团,有人指挥,观众大约在500人左右。后来随着科技的进步就有了钢丝录音,观众就可以不用到现场去了。后来把钢丝录音的音效升级,就有了所谓45转的单曲唱片。但单曲唱片太短了,就开始有了33转的黑胶唱片,声音就非常好了。黑胶唱片的声音很好,但设备特别不方便,于是就有了卡式录音带。录音带声音不太好,有太多杂音,于是就有了CD,进入了数字时代。数字时代一直发展到MD。到这里为止,科技每次往前走一步,都是帮音乐做了收银机的工作。不管饺子皮怎么换都没关系,so so so mi fa fa fa re是一个音都不改的。一直到有一张饺子皮出现的时候,这下坏了,这张饺子皮叫MP3。网络上的MP3出现以后,这次的科技是将收银机给砸了,大家再也收不到钱了,尤其收不到钱的是对于版权保护相对比较落后的地区,市场就彻底垮掉了。大概在十几年前我就提醒大家注意这个现象,但是它不可挡地就被彻底毁灭了。所以最后一张饺子皮就煮破了,饺子馅也露出来了。于是作为音乐人,只有在几种地方可以有合法的收入,演出是最大的一块。当然如果很红的话,他可以做代言。但如果不红的话该怎么办呢?这就是我想做音乐现场的原因之一。

其实70年代我在做音乐的时候,就很想做单曲唱片。但单曲唱片为什么当时在亚洲没办法做,只有在欧美能做呢?我们的市场太畸形了。这个畸形是日本人造成的,日本的唱片公司为了保证他的投资是有回报的,必须要做偶像。做偶像就是1块钱做音乐,99块钱做宣传和包装。这种情况使得没有一个歌手是从真正的音乐的环境中产生的。比如酒吧、歌厅,或任何现场表演的地方,就再也没有歌手出来了,全部都是包装出来的。这种包装下得到好处的实际上只有唱片公司,对于音乐人和听众而言是两大损失,很多音乐人因为没有唱片公司包装,观众就听不到他们的音乐。我本来寄希望网络能打破这种格局,而且网络也的确做到了,有很多网络歌手出来,这是MP3所有副作用里最大的一个正面效果。

日本这么制作偶像,香港地区就跟着学。当时我们在台湾地区抵抗了一阵子,从70年代抵抗到大概80年代中期,就投降了,校园歌曲的声音慢慢就弱下去了,所谓的偶像歌手成了主流。现在媒体多样化,网络的门槛比较低,造成很多新歌和新歌手比较容易见光,但是见的光非常微弱,还不是主流媒体。由于有些歌手开始在可以表演的场地做一些表演了,所以你会发现他们的歌、词曲和唱,以及音乐本身的人味开始浓了,不像那些日本的偶像是完全没有人味的。韩国也是。资本主义的负面都体现在日本和韩国身上,他们把资本主义最坏的一面全学会了。如何利用资本主义体系去挣钱,为了这个目的毁掉其他一切,日本和韩国是全世界首选。

三联生活周刊:大陆唱片业现在的状态是什么都跟在别人的后面做,但什么都没做好。

侯德健:这是好事。在亚洲,长得难看的大腕儿只能在中国产生,其他地方完全没有。从印度开始一直到日本,整个亚洲找不出一个有性格的腕儿,有很多好演员,但没有腕儿。大陆为什么能够接受这样的腕儿呢?这跟文化有关。简单地说,喜马拉雅以西的文明是印度文明。印度文明是种子文明——每天就是干一件事情:把双腿一盘,然后看自己的肚脐眼,想这个世界到底是怎么回事。这么看得久了以后,他所有的能量都内聚,缩成一颗种子,而这个种子是没有办法发芽的。只要一过喜马拉雅山,丢到中国这片土地上,任何地方来的种子都能发芽。而且中国是一个没有顶的土地,这些种子来中国以后就开始拼命地长,长得奇形怪状,没有一株枝子是直的,全都长歪了,而且树长得巨大,还不开花。日本是一个永远没有种子的国家,没有一个是日本的本土文化。只要一过了海,到了日本以后,就不允许树的枝子不直,树长得太大也不行,日本人只关注一点:花要开得漂亮。所以是种子、树和花儿的关系。以种子而言,没有办法形成大的、商业化的规模。以花的角度讲,就是标准的、典型的偶像文化——种子都不是它自己的,又不允许树长得不一样,花还得每朵开得都一样。

唯有中国大陆欢迎所有种子到这里自由发展,已有好几千年的历史。最早有历史记载的应该是4000多年前波斯文化进入中国,当时中国就接受了。后来各种宗教都到中国来,全都走了样,走样后彼此还能和平相处,也不打架了。中国本身是这样一个地方,所以它才具备和美国一样的环境,可以允许有性格、有真正创意的人把他的深度表现出来。这种机会是在日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、印度、印度尼西亚这些地方全都不具备的。

音乐现场

三联生活周刊:中国为什么可以有让树长出来的环境?

侯德健:中国是一个多民族、多文化、不断交替的大杂交的文化和文明。它本身的文明就是杂交文明,于是没有在乎种子是谁的,好的拿来而已,这是一点。其次在于中国人骨子里是有道家思想的,任其自然发展,这在民间是很普遍的。譬如作为一个西方人,他在中国和日本会受到完全截然不同的对待。如果有一个老外在中国讲几句中文,中国人会说:“哎哟,真不错呀,来上我们家吃饺子去。”他把你当自己人。在日本是你哪怕住在日本人家几十年,甚至你是韩国人,几代人都在日本生活,日本人还会随时随地提醒你:你不是日本人。这个差别是非常大的。

三联生活周刊:美国是一个移民形成的文化,它的文化都是外来的。但日本的文化也是从外来,为什么会形成这样的区别?

侯德健:日本的外来文化不是从外面自自然然来的,而是有目的、有组织地出去学的。从唐朝开始,一直到明治维新,它是有组织、筛选过的吸收。而美国本身是让外来文化自由碰撞。比如在音乐上,美国最吃香的绝对不是白种人,反而是黑人和拉丁民族。拉美是天生具有最好的音乐感的人,就好像NBA打篮球,最后为了好看,都变成黑人了,美国是一个用200多年时间成就了一个相当于中国1/5人口的多种族融合。中国是美国的延长版,用了20倍的时间,四五千年才融合成的。

三联生活周刊:你是什么时候想到要做音乐现场的?

侯德健:我30多年前就希望做单曲唱片和小型的爵士音乐吧。这个理想对我而言:如果我唱歌给几十个人或几百个人表演,是我觉得最愉快的一件事情。超过这个数字时,我会把大部分的力量和精神花到设备、灯光、音响、彩排、票务、广告、赞助这样的事情上,剩下1/10的时间才是花在音乐上的。所以校园民歌在台湾刚开始是从校园里,以及校园旁边的小餐厅、小酒吧里发芽出来的,我们都是在小酒吧里唱过歌的人。那种环境给我们以观众感,唱不好就知道观众不喜欢,哪个地方唱好了也能知道观众是喜欢的,与观众的交流非常直接,在那样的环境里进步非常快。

全世界最好的从面对小群众开始锻炼自己,最后变成一个伟大的音乐人的例子就是迈克尔·杰克逊。他从5岁开始就跟着他的哥哥、姐姐、爸爸、妈妈在美国的各个地方开始巡回演出,再加上黑人本身的天赋,这个环境是不可替代的。现在要再有一个迈克尔·杰克逊很容易,长得跟他一样高,声音和音乐天赋和他一样好,我们可以找到10万个人。但是你很难去复制迈克尔·杰克逊的历史。是他的历史决定了他是迈克尔·杰克逊,而不是他的声带。你什么都可以做,就是没有办法去复制那段历史。这段历史对迈克尔·杰克逊而言有很多辛酸时刻,但就是那段历史造就了他。邓丽君也一样,现在有很多歌手可以模仿邓丽君,但制造一个邓丽君是不可能的。

三联生活周刊:看来做音乐现场和你年轻时在酒吧唱歌的经历是有很大关系。

侯德健:完全是一路下来的。我的梦想就是,作为一个观众,如果我不唱歌就在台下听别人唱。不管是作为一个音乐人还是一名观众,现场演出这个模式都是最理想的——音乐就在那儿,那儿才有真的音乐。音乐不在录音室里,音乐也不在CD里或MP3里,音乐就在那个地方。

三联生活周刊:但其实不管是听众还是音乐人,大陆的听众在过去几十年间对流行音乐的体验都是非常忽略现场表演的。现场表演吸引更多观众是最近几年才兴起的,而且前几年的现场演出缺乏真正的表演魅力,表演的人意识不到自己站在台上要做什么,顶多是把歌唱完。

侯德健:确实存在这个问题。我们之所以每天晚上是四个半小时的演出,后面三个小时就是每三个月一换的从美国来的乐队,属于中型乐队,人数8~12人不等。它是一个很成熟的乐队,有铜管的、有和声的,带着他们自己的肢体表演,唱过去30年间大家耳熟能详的老歌,个别也唱他们自己的歌。它是翻唱乐队,但本身是有相当水平的。我们也会邀请原创型的歌手加入主秀的表演,希望观众和音乐人不用到美国去,就能在中国听到全世界最好的现场演出乐队。一听就能知道和自己在家里听唱片或MP3的差别在哪里。

我两年多前刚开始和投资人提这个概念的时候,大家没什么反应,都想知道以前在什么地方这么做成功过的例子。所以我只好和他们说以前最早在广州做的卜通100,他们听了后就说:“哦,有这么多歌手都从那儿出来的!”因为他们都没去过,这样投资人慢慢就产生了兴趣。然后放一些国外小型现场表演的录像带给他们看,才慢慢知道了是这样的感觉。但是只要我跟所有的音乐人一讲,每个人都高兴得不得了。那天滚石演唱会我就跟大家说了做音乐现场的事情,每个人都报名:“侯哥,我去我去!”这种表演太过瘾了。如果不是这种表演,而是拼盘,他马上就会跟你谈:“多少钱?”

三联生活周刊:中国人通常是比较内敛和含蓄的,去看现场演出的时候比较不太容易形成热烈的氛围,那种参与感不是特别强。

侯德健:我们在上海外滩18号的七楼有一个不大的小酒吧。刚开始合伙人在做的时候也是有一些这样的顾虑,后来发现这样的顾虑完全不存在。事实上现在的中国人很放得开,还不是年纪的问题,有很多年龄蛮大的人在里边也是很开心,很放松。

三联生活周刊:这样连锁的计划大约到哪年会全部做好?

侯德健:我倒没有去想哪年能够全部做好,在保证品质的原则下能做几个做几个。最重要的是把这样的模式建立了。我刚刚说的模式只是一个笼统的概念,在具体操作实施的时候可能会产生这样那样的问题需要修正,所以重庆就变成了我们的一个试验基地。开幕后可能至少要花半年的时间,才能在执行和细节上修正好,保证比较到位。可能是一个我比较自私的想法,为了调不至于跑得太离谱,重庆这第一家音乐现场我会从第一天开始每天自己主持,我不希望它走调。第一是可以用节目来进行保证,第二是现场的气氛还是需要有人带动和引导。这件事很难写在纸上交给主持人做,我就自己来。可能会做半年,只要不耽误打高尔夫球就可以。

三联生活周刊:自己还会去唱歌吗?

侯德健:会。这个是每个音乐人在台上做表演最理想的环境。所谓最理想的环境主要是指场地的大小、音响、现场的乐队和气氛。如果这4个都能照着我们的想法做到的话,没有一个音乐人会不想上去表演。你会发现到时会有很多歌手和音乐人临时想上去客串,因为这太开心了。而且我们肯定会在北京也做这样的现场演出,只是可能会在其他城市运作得比较成熟后,再搬到北京来。

三联生活周刊:这么多年你还在创作吗?

侯德健:我没有。差不多到2006年之前都没有写,中间大约有十六七年的时间。因为这期间我住在新西兰。我去的时候新西兰人口只有300万,羊是600万,牛是400万,所以在那儿就是典型的对牛弹琴。苏武牧羊19年,我在那儿也待了16年。

三联生活周刊:那时候为什么去新西兰呢?

侯德健:因为我不喜欢去美国,也不想去欧洲那些地方,我只是想找一个世界上最偏远的地方。

三联生活周刊:在新西兰期间都在想什么、做什么?

侯德健:看书、教书。主要是教《易经》、《道德经》、《韬略》。然后在电影公司做顾问,同时参与了新西兰整个电影工业的起飞。因为我从1980年开始,当迪斯尼刚到台湾做加工业的时候帮他们做过翻译,所以这些东西对我来讲不陌生。我70年代也做过导演,电影对我来讲也不是件陌生的事情。

快乐智慧

三联生活周刊:说说你过去的创作吧,现在几乎没有人能写出像《歌词1983》这样既简练又深刻的歌词,而且即使是现在读起来也不觉得它过时。

侯德健:这就是历史的不可复制性,我的历史也不可复制。我父亲和外公对我的教育是和绝大多数台湾小孩都不一样的。我小时候家里《鲁迅全集》都有,所以我们从小在台湾就是反动派,而且我很早就开始做音乐,很早就可以靠音乐维生。1980年我在泰国的越南华侨难民营里待了3个月。1982年又在香港教书,当时我是唯一一个从台湾去的老师,其他老师大多是从大陆或西方去的。我在二十五六岁之前就看到了很多其他同龄人没有办法看到的事情,这些事情的冲击力对我而言就是很多的种子,这些种子慢慢地都在发芽。

实际上在大陆的7年对我整个人生的收获是最大的。当时《人民日报》副主编范荣康专门就《三十以后才明白》这首歌写了一篇文章。他这篇文章大概的意思是:小侯来大陆对他的创作是喜是忧我们都有点担心,因为大陆这样一个环境,他还能写什么吗?但是听到《三十以后才明白》之后,心里终于放下一块石头,没问题,如果他不到大陆来,是不可能往上走到这一步的。

三联生活周刊:对你来说,最开始在大陆的7年经历的这些事情,究竟给你带来了什么改变?

侯德健:我1983年到大陆,那时还不满27岁,离开的时候33岁。那7年……就是以前是从台湾的角度看中国——不只是大陆——是看一个抽象的中国。这个中国本身基本是个文化性或历史性的中国。而历史性是主要着重在中国的近代史,远古史、上古史或各个朝代史,两岸基本上差异不大,差异比较大的是从鸦片战争,特别是太平天国以后的历史,两岸就各说各话了。到大陆来之后我会觉得,噢,还有一边是这个看法。加上我小时候外公和我说的一些故事,我很想去聚焦到底自己作为一个20世纪的中国人是什么意义,尤其是从中国近代史和我们的关系而言,到底是什么意义。中国为什么会变成今天这样的中国,为什么会有一个台湾,一个大陆。大陆和台湾都发生了很多事情,然后就从一个比较立体的角度看到大陆了,以前都是平面的。我所谓的看大陆还不是单纯地看大陆,而是20世纪的中国人。作为我来讲,我出生在台湾,见过各国的华侨,同班同学里就有马来西亚、印尼、柬埔寨的侨生,在泰国难民营还见过从越南和柬埔寨逃离到泰国的难民华侨,唯一我没有见过的是在中国大陆生活的中国人,把那块一补齐,我对20世纪的中国人的概念就是立体而清晰的了。

三联生活周刊:最后看完之后觉得中国人是怎么回事儿?

侯德健:这不是一个社会科学研究题目,不会把他们变成一篇论文或学术文章。他们变成的是又一颗强有力的种子,发芽出来很多歌,其中当时范荣康听到的《三十以后才明白》也是一个代表。

三联生活周刊:现在又过了20多年,和当时30岁的自己相比,是不是又悟出了一些新的东西?

侯德健:随着年龄不同,人生的题目慢慢地就开始变了。我刚刚讲的20世纪的中国人到底是什么样子,是怎么回事儿,这件事情在20世纪就已经做完了。它的结局就是变成了很多歌。后来中间一段时间我就没有写歌了,而是去做了很多技术性或顾问性的工作。同时把大部分的时间花在了中国的古籍上面。等于是把20世纪中国人这个题目做完了,就做远古的中国人是什么。很多人很有兴趣的明清史我是完全没有兴趣,我只有对秦汉以前的东西很感兴趣。这就集中在4本书上:《易经》、《老子》、《庄子》和《韬略》,同时我也学了中医。

我等于是把最老的一个中国和最现代的一个中国拉近了,拉近以后就发现有一个很好玩的题目,叫做“你有没有想起来,你这辈子来投胎之前,自己和自己签的那份合同”。我常问别人这个问题。或者简单点说就是,你这辈子来是求什么的?咱们中国人俗气得很,不求升官,就求发财,要不然就是求娶一个如花似玉的老婆,生一大堆儿女,那你到底是来求什么的?这些都是我喜欢的,但都不是我真正合同的内容,我合同的内容是有另外一份东西的。

三联生活周刊:那是什么内容?

侯德健:我想起一部分了,其中有一个部分是很明确的,这个部分叫做求智慧,这个是很明确的。第二个很明确的是,求如何快乐的智慧。

三联生活周刊:是不是这个意思,在人一生中,不是带着特别功利并且要得到的,可能潜意识里没有意识到自己需要的东西,是之前签那份合同的内容。

侯德健:也可以这么理解,我这么说只是一个表达方式而已。第二个问题就是你的智慧凭什么能为你带来快乐。快乐有好几个基础,第一个要有经济基础,这辈子要能挣到钱。第二个是要有很好的家庭,第三要有很好的朋友,第四要有很好的事业,第五再谈你能为别人做什么。这些统统加起来,人会变得很快乐,这是正向思考。

反向思考是说,你这台电脑是不是带有病毒。如果是有病毒的,它就没办法正常工作。要想让这台电脑好好工作,就必须要有杀毒软件。你这辈子有没有智慧找到那个杀毒软件?或者说,有没有找到自己身上的病毒,心灵里面的病毒。

心灵里的病毒讲起来好像很抽象,但实际上非常简单,最基本就两件事情:第一是你有没有去做不该做但做了的事情,而且伤害到别人了。如果有,这就是个大病毒,绝对会让你不快乐,让你没有智慧,让你的健康成问题,让日子难受。第二是你有没有应该去做而没有做的事,这又是一个大病毒。所以必须把这两个病毒去掉,电脑才能正常运作,正常运作的一台电脑应该是非常舒服、非常轻松的。而一个有智慧的人,一个没有病毒的人,他应该很容易就会做什么事情都能成功,他也一定可以很容易就赚到钱,拥有一个很幸福美满的家庭,有很多很好的朋友,等等。这一切的基础就建立在智慧上,而智慧就建立在这样一个问题之上:你有没有病毒?

所以人50岁之前和50岁之后所想的事情就不太一样。至于30岁,20岁时候想的事情差别就更大,20多岁的人生还有更多值得立刻去做的事情,比如说赶紧去找一个自己最喜欢的恋人,这比什么都重要。

所以每个年级都是有不同的题目的,40岁后我的题目就是杀毒,杀掉自己心灵里面的毒,想办法让自己变成一个干净的电脑,能够正常运作。

三联生活周刊:这个跟很多佛教里的说法挺类似的。

侯德健:跟所有的宗教都类似。比如基督教虽然是一个哲学层次非常低的宗教,也不牵涉到很多抽象思考,但基督教和天主教始终保留着一个传统:告解。告解结束后的人离开教堂时并不是说不带病毒,而是病毒的量已经非常低了。所以欧洲整个基督教文明和天主教文明中,我觉得最可取的一点就是告解。而且告解本身是要对一个活人告解。如果我做了一件不该做的事情,自己跑到山上去对一棵大树讲,对心灵的清洁是完全无意义的。必须去告诉一个活人,尤其是最不敢告诉的那个人。譬如说我伤害了谁,就应该告诉那个人,如果有机会,应该当面跟他忏悔,这样就完全干净了,起码是把这个小病毒杀掉了。

三联生活周刊:那还会写这样的歌吗?

侯德健:也许吧,也许会写。歌是把最复杂的问题简单化,这种跟宗教有关的东西都是偏向理,与喜马拉雅以西每天盘着腿看肚脐眼的文明相近。我个人不会参加任何教会或是跟宗教有关的各种团体,但我对宗教、哲学、天文、物理甚至于纯数学相关的书籍都非常喜欢。

三联生活周刊:你其实是一个很奇怪的人,脑子里装满了很多东西,但也不知道这些东西哪天会起什么作用,这是和你从小的成长环境有关吗?

侯德健:对,我就说历史的不可复制性。我说我想起我这辈子的合同里部分的内容是求智慧,而且我在签这份合同的时候知道这个智慧是如何取得的。智慧的取得必须要碰到困难,绝对没有任何人是坐在家里面把研究生读完了,拿了个双博士,然后取得智慧的,世界上的智慧不是这么取得的。

世界上只有四种人:一种是生而知之的,我们没有见过;第二是学而知之的,古代有老子、释迦牟尼佛祖,近代有牛顿和爱因斯坦,他们能算得上是学而知之;实际上,大部分人都是困而知之的。所以司马迁在写《史记》中周文王读《易经》的时候写道:“文王拘而演《周易》。”所以有一天我突然明白了,我这辈子为自己制造了很多困难和麻烦,其实我可以一帆风顺的,在台湾也可以,在大陆也可以,我可以在年轻的时候就名利双收,变成一般大家定义的最快乐的人。但是我给自己设下了很多障碍,没有轻易去接受那些东西,反而制造了非常多的障碍,而且这些障碍一个比一个大。实际上这部分是写在我的合同里面的。因为写合同的时候我知道,这是唯一能够让人稍稍明白事情的方法,就是让他受困。还有一种人叫“困而不知”,我争取不要做困而不知的人,这是最起码的。

三联生活周刊:你第一次来大陆的时候给自己制造了很大的麻烦,等第二次来大陆的时候你已经搞清楚很多东西了,两次来大陆的心态是不一样的。你第二次来大陆时心里做的准备是什么?

侯德健:对,完全不同。但不叫“第二次来大陆”,而是“第二次被允许回大陆”,因为我本来就从来没想过要离开大陆。新西兰的那些羊,我除了吃它们的肉以外对它们没什么特别的感情。这次回来我大约知道我想干什么,但是它不是具体落实到一首歌上面。具体是落实在什么上面呢?不知道。我做了很多尝试,譬如说在动漫、电影等等各方面都做了很多尝试。两年前,就锁定在了音乐现场。不敢说百分之百的准确就是它,但至少这是我觉得目前最应该做的事。或者说,也许是65岁之前,这10年间应该会投入大部分的时间去做的一件事情。

三联生活周刊:这么多年兜了一大圈,涉足了很多领域,最后还是回到了音乐上。

侯德健:一个音乐,哪怕是一首小歌,它的魅力是一部3.5亿美元拍出来的《阿凡达》都不能比的。而且它很简单地就可以传唱,如同我们现在经常唱的一些莫扎特或舒伯特的小歌曲。我经常有时候没电视看了,突然看到音乐频道在放一段很精彩的音乐,比如最吸引我的巴赫的音乐,只要一听到巴赫的音乐就不会转台了,觉得把时间停在这个地方就好了。当时不管自己有多么不愉快或不顺心,都会不见了。

人是不能够没有游戏的。我们常说“人生如戏”,正确的英文翻译不是Life is like a game,而是Life is but a game。这是最标准的,有点像英文文言文。我常常思考,游戏到底是什么呢?有很多人说游戏一定要有对手,不一定,我打高尔夫球没有对手,一个人拿个杆在玩。有人说游戏是你一定要赢某个人,战胜某个人,但很多游戏不是。在我看来游戏有几个条件是绝对不能没有的,比如必须要得分,要有一个胜利的结局。把球投到篮筐里,这个动作是必须要有的。但游戏真正好玩的地方不是说要把球丢到篮筐里去,游戏真正的意义在于阻碍和它的困难度。如果给你一个球,篮筐就放在你前面,你怎么投怎么进,没人拦着你,你能玩多久?但如果我们把科比·布莱恩特放在你前面让你去投篮,你也玩不下去,太困难。所以困难的程度是刚刚好的时候,势均力敌,就是一个非常好的游戏。当目标和挡在目标与你之间的障碍刚刚好的时候,人生就是一个游戏,而且是你乐此不疲的游戏。

我们看到很多运动员会有低潮,在我的理解就是,他觉得不好玩儿了,得分太容易了,没有人跟他玩儿了,他的成绩水平就开始下降了。比如跳水、体操,这都是自己玩自己,不跟别人斗的,都是自己一个人的事情,那你为什么要花这么大的力气,把一个动作做得这么完美?当你做到最完美,而第二名离你差了50分的时候,就是你找不到对手了,觉得跳水不好玩了的时候。

我还是不断在找游戏,这次我找了一个新游戏,叫做“音乐现场”。音乐现场对我来讲有困难,这困难在于要面对太多跟音乐不相关的事情,而且大陆我又离开了那么多年,环境也不熟悉了。怎么样让那么多人一起来做同一件事情,需要克服的困难很多,但是大部分是能找到解决的方案或解决的人,能够组成一个球队把这场比赛给赢下来。目前为止这场比赛的好玩程度对我而言短则5年,长则10年。我不知道我下一个游戏是什么,但我知道我今天的游戏是什么,所以我今天很开心。原因第一是我的病毒比较少了,第二是我明白了和自己签的合同的部分内容,是为了拿到智慧,所以自己给自己设立了很多困难,这个困难也是游戏的一部分。当一个游戏不好玩的时候,就是要换游戏的时候了。■

(实习生马雯君对本文亦有贡献)

(文 / 王小峰) 自己人生游戏迈克尔·杰克逊大陆文化音乐音乐现场侯德健三联生活周刊重庆文化三十以后才明白