本·拉登:美国逻辑之外

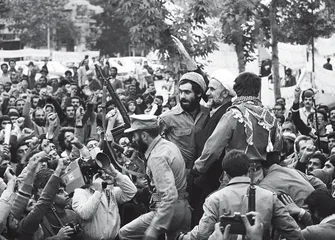

作者:李鸿谷 ( 1979年11月10日,伊朗革命卫队负责人拉侯提在美国驻德黑兰大使馆外向集会人群发表反美讲话(图中戴白头纱者是霍梅尼的助手) )

( 1979年11月10日,伊朗革命卫队负责人拉侯提在美国驻德黑兰大使馆外向集会人群发表反美讲话(图中戴白头纱者是霍梅尼的助手) )

2001年9月26日,星期三,华盛顿时间4时左右,一位现年59岁、身材魁梧、长着一副圆脸的人蜷缩在一架中情局的俄制米-17直升机后部。当时直升机正准备使劲爬升到1.5万英尺的高空,飞越安朱曼山口进入阿富汗北部的潘杰希尔谷地。此时那里时间为12时30分。加里现在正率领着乔治·布什总统的反恐战争关键的第一拨人马。与他在一起的是一支中情局的搞隐蔽行动的准军事官员分队。在加里的双腿之间,有一只捆绑结实的大铁箱,里面装着300万美元,全都是不连号的百元票面。每当在电视或电影上看到某人把100万美元钞票放在一只小公文包里进行传递时,他就要大笑起来,因为这肯定放不下。

两天前,9月24日,布什总统发表讲话,宣称反恐战争首次攻击已经开始:“今天,我们向全球恐怖网络的金融基础发起了攻击。”——冻结总共27个恐怖组织、领导人、前沿公司和非营利组织的资产。(鲍勃·伍德沃德《布什的战争》)

“9·11”两周后,小布什总统以及他领导的美国政府,打响反恐战争。

任何一场战争的启动,必定有局外人难以理解的选择难题,有时它甚至奇怪到不可理喻。小布什的这场战争,必须确定:战争目标是什么?战场在哪里?“9·11”后的第二天,美国国家安全委员会会议,国防部长拉姆斯菲尔德提出了他的疑问:“为什么我们只打击‘基地’组织,而不对付伊拉克?”这是美国国防部的立场:把伊拉克放入第一轮打击的主要目标之中。

这是一道选择题。战场:1.阿富汗;2.阿富汗与伊拉克。

( 1979年3月26日,在美国总统卡特(中)主持下,埃及总统萨达特(左)和以色列总理贝京(右)在华盛顿签署埃以和平条约 )

( 1979年3月26日,在美国总统卡特(中)主持下,埃及总统萨达特(左)和以色列总理贝京(右)在华盛顿签署埃以和平条约 )

此后一周时间,在美国国防部、国务院、中情局以及副总统之间,多次碰头开会,这个选择始终不明朗,争执不下。最后,小布什选择了“1”——战场在阿富汗。

搜索已经披露的美国相关材料,对于小布什这届美国政府的“预案”,伊拉克以及萨达姆才是美国利益逻辑的关键所在,相比之下,本·拉登倒似乎是一个意外。这当然有些奇怪。

( 2001年9月27日,“罗斯福号”航空母舰上的F/A-18“大黄蜂”战机正在接受检测,准备对阿富汗发起攻击 )

( 2001年9月27日,“罗斯福号”航空母舰上的F/A-18“大黄蜂”战机正在接受检测,准备对阿富汗发起攻击 )

如果失去地缘政治,尤其是中东的历史演变坐标,我们将很难理解美国的国家逻辑。

伊拉克

( 2004年9月,伊拉克费卢杰一处石油管道被炸,警察和私家保安在现场看守 )

( 2004年9月,伊拉克费卢杰一处石油管道被炸,警察和私家保安在现场看守 )

伊拉克对美国有多重要?因为它的石油?

最直接的因果链关系,需要回到1991年的海湾战争。那是小布什的父亲,老布什总统的时代,他真想打这场海湾战争?答案是:未必。

科林·鲍威尔在他的自传《我的美国之路》里,以职业军人的标准判断敌人是否准备进攻,有三个指标:“敌军的炮兵是否前移?是否铺设通信线路?是否给部队补充油料和弹药?”——按此指标,1990年7月31日,当时美国的参谋部长联席会议主席鲍威尔以及美国军方,已经明确确认伊拉克准备进攻科威特。这个时候,老布什总统在给萨达姆的一份电报里,表明了美国政府的立场却是:“继续愿与伊拉克保持较好的关系。”显然,美国方面对即将到来的伊拉克战争,无意介入,佯装不知。两天后,8月2日,伊拉克军队入侵科威特,随后宣布与科合并,组成“统一的国家”。

伊拉克对科威特的合并,将会带来什么样的后果?当时中情局提供的报告分析:伊拉克军队,离沙特边境不到十分之八英里。如果萨达姆占据他现在的地盘,他将拥有全世界20%的储油量。而在几英里之外,他可攫取再一个20%的储油量。他将占有从科威特港口出海的方便的海上通道。约旦和也门可能倒向他一边,这样他将有条件来勒索其他国家。我们预期阿拉伯国家将开始削减石油出口份额,伊朗将被伊拉克踩在脚下,以色列将受到威胁。

石油之外,中东地区的地缘政治格局,或将由此而改变。

那么,伊拉克为什么要发动这场吞并科威特的战争呢?当然是石油以及石油经济。《二十世纪中东史》里概括精当:两伊战争中,伊拉克经济损失达2000亿美元,一时之间国库空虚,债台高筑,外债达800多亿美元,其中欠已探明石油储量居世界第四位的科威特120亿美元。而此时,石油生产国过量开采,导致国际油价市场供大于求,油价下跌,伊拉克收入锐减,经济困境加剧……吞并科威特,对于伊拉克,似乎是一个解困妙法。

伊拉克入侵科威特当天,联合国安理会即通过第660号决议,谴责伊拉克,敦促其立即无条件从科威特撤军,恢复科威特合法政府。

这个年代,石油尤其是中东石油对美国而言,变得非常重要。1994年,美国石油进口量首次超过国内供给,达总消耗量的50.4%,而中东石油进口又占到进口总量的一半。美国将成为石油的纯进口国,并非1994年才被发现,之前这一趋势已经明朗。

即使如此局面,老布什总统似乎更乐意将伊拉克的事件,完全交给联合国处理。他只在伊拉克入侵后近一周,已经完全占领科威特之时,发表了一个极其含糊的讲话:“对这次入侵科威特,不能按兵不动,不能置若罔闻。”这比战争最初他所发表的“我们没有讨论过干预(伊拉克入侵)”稍进了一小步,但对民众而言,放弃战争责任,才是老布什的选择。

是否介入伊拉克的这场战争,是一个更为复杂的国家利益考量,单纯认定老布什总统只是软弱,亦将失当。但舆论逻辑,并非国家逻辑。

当然,伊拉克入侵科威特半年后,以美国为主体的多国部队,还是打响了海湾战争。

这场战争,美国收获巨大。如果说“冷战”时期,美国与苏联在中东还保持着一种美国稍占优势的均势格局,海湾战争刚结束,苏联即解体,均势不复存在,美国人有了主导“战后中东新秩序”的条件。即以中东自身格局论,亲美国的“温和派”国家,亦经此一战而增多,即使海湾军事大国伊朗,也在此战中保持“中立”。中东由此进入“美国世纪”,这是机会。

以6周时间的空中打击“沙漠风暴”,加上100个小时的地面军事行动,取得这样的战绩,当然不俗。但是,更容易在传媒时代被公众理解的胜利标志:消灭萨达姆!——没有成为海湾战争可以贴上的标签。胜利,舆论逻辑与国家逻辑,并不一致。这是现代社会最古怪的事实之一:没有标志性结果的胜利,不算胜利。所以,鲍威尔在自传里说:“我预计,从现在起的数年内,历史学家仍将问我们为什么不打更长时间并歼灭更多的伊军。批评家会论证说,我们应当扩大战争目标,包括攻占巴格达和把萨达姆赶下台……”

其实,海湾战争刚刚结束,关于胜利的定义,即成美国舆论的焦点。海湾战争的总司令施瓦茨科普夫在接受电视采访时,宣称:“坦率地讲,如你所知,我的建议是继续进军。我的意思是,我已将他们打得溃不成军,我们本可以继续打下去,给他们造成巨大的破坏。”如果按此说法,总统、参谋部长联席会议主席——两位美国军事最高决策者的软弱,断送了美国人的“胜利”。虽然,稍后施瓦茨科普夫与鲍威尔共同署名发表了声明,声称结束战争是共同的决定,“没有不同意见,没有进行辩论”。但这一纸声明,并不足以给民众解惑。

这种疑惑,作为一种总统选举选票的心理事实之一,虽然从历史的角度看,老布什打了一场极其漂亮的战争,但他仍然没有获得总统连任,下台了。

“9·11”那天早上,小布什正在佛罗里达州萨拉索塔市的一所小学里,为二年级学生朗读一篇东西。事后,他向记者回忆当他听到第二架飞机撞上世贸大厦时,他当时的想法:“他们已向我们宣战了,我此刻下定决心,准备要打这一仗。”把小布什的强硬,理解为他父亲的总统教训留给他的经验,当然恰当。只是,启动一场战争,需要更多算计。

小布什的战争目标是什么?这是核心问题。将美国的国家利益,简化成战争选择,即:战场在哪里?

1979年,中东

理解美国的国家利益,是我们破解小布什选择的前提。当然,国家利益并非一成不变,它是随着历史的演变而变化。中东格局,如何演变至本·拉登时代,这是关键。

1973年,埃及总统萨达特在打完他的“十月战争”之后,将日内瓦和谈会议室里那张本应属于苏联的座位拿掉了。作为埃及的前盟国,苏联竟然无权参与“十月战争”后的和平谈判——失去中东具有领导国地位的埃及,苏联在中东接近出局。

看起来,这是列强在中东一系列失败案例里的最新一例。“二战”的结果,德国企图进入中东失败;“二战”之后,法国与英国相继在中东出局;现在,轮到苏联了。与这样无奈的离开对应,美国完全构造了以沙特与伊朗两个君主国为支点的中东控制格局。“十月战争”之后,美国阵营又增添了埃及这样传统阿拉伯领导性国家,一个新盟国。

以石油地理的角度观察,当时中东主要的产油国分布在波斯湾:沙特、科威特、伊拉克、伊朗。而控制中东石油的核心,在于两个方面:一是石油储量,二是运输通道。美国经营此地,建立的两个支柱——沙特与伊朗,需由此理解其价值。除了足够丰富的储量,这两个国家,尤其是伊朗,是控制波斯湾出海口霍尔木兹海峡进入印度洋的关键,产油国需经此海道才可将石油运输出海,战略意义重大。1955年,美国即与伊朗签订双边防御合作协议,核心之一即为共同保卫霍尔木兹海峡。

所以,不要奇怪,为什么美国曾经的中东核心盟国,沙特与伊朗都是君主制国家,这看似与美国宣称并推广的民主价值相矛盾,但在国家利益之下,民主制度移植是次要选择。

埃及的倒戈,尤其是1979年埃及与以色列在美国签署和约,算得上美国的重大胜利吗?很难说。埃及萨达特的选择,符合诺贝尔奖对和平奖的定义,但却未必符合阿拉伯世界对和平的定义——就在埃以和约签订的这年,埃及被阿拉伯联盟驱逐。曾经的阿拉伯世界对抗以色列的领导性国家,至此与阿拉伯世界无关。这个时候,发端于埃及的伊斯兰原教旨主义,逐渐形成潮流。“9·11”后,美国人一直疑惑:“为什么他们恨我们?”美国调查记者劳伦斯·赖特在其著作《巨塔杀机》里寻找中东内部因素:1948年到美国学习的埃及教育部中层官员赛义德·库特卜,3年后回到埃及,在其所著《里程碑》里,创建了伊斯兰激进运动的现代理论。这是重要源头。1966年,库特卜被处以绞刑,宣判时,他朗声说道:“感谢真主,我坚持了15年的圣战,终于赢得了这个以身殉教的机会。”在一般意义上,这是后来本·拉登出现的基础。而在当年的埃及,伊斯兰激进分子策划并实施了对埃及总统萨达特的暗杀。

胜利这词,之于政治,之于历史,永远不可以妄下结论。

1979年3月,在美国总统主持下埃以完成和约签订,这一成果很难说给美国带来了真正的喜悦。很简单,此前的2月份,伊朗的宗教领袖霍梅尼已经从法国返回伊朗,巴列维国王统治宣告失败。美国在中东的支柱,面临坍塌。

伊朗与沙特之于美国的价值,远远超过其他中东国家。在霍梅尼回国之前,他的儿子神秘死亡,当时伊朗的传言是:这是中情局支持下伊朗情报组织萨瓦克操作的结果。反美的暗流,因此死亡事件,而具有了广泛传播与动员的契机。更糟糕的是,1979年10月23日,美国决定接受身患绝症的下台国王巴列维来美国治疗。仅此微不足道的小事件,点燃了伊朗民众的反美浪潮。11月4日,伊朗示威者占领美驻伊大使馆,并扣押66名人质。

“不要东方,不要西方,只要伊斯兰!”这是霍梅尼的宣言。1980年,美国营救人质行动失败,美国与伊朗,再无回转余地,伊朗这根美国的中东支柱,从此不再,直到现在。

就在美国人质问题最让人焦头烂额之际,1979年12月27日,苏联出兵阿富汗。事实上,此前10天,一队苏联“卫兵”即驻扎阿富汗人民民主党总书记阿明的官邸达鲁拉曼宫,之后,达鲁拉曼宫所在的整条街道都被守卫起来,阿明被“保护”在他的官邸。即使如此,27日早上7时,苏军开始攻击阿明官邸,在其他所有战斗都结束后,这里仍在激战,直至次日凌晨2点40分,阿明才在对射中被杀。苏军控制了阿富汗。

1979年,这一年的变故实在巨大,之后所有事端,皆起始于此。除埃以的和约提供了中东和平的一种可能之外,美国的新总统卡特与苏联的老主席勃列日涅夫,在中东的伊朗与阿富汗事件上,只是在比较谁更会犯错误。

阿富汗

多数历史学家将苏联的阿富汗战争,比喻成美国的越南战争,只是结果不同。历史学家安东尼·阿诺德定义这一漫长的阿富汗战争:在最终导致苏联解体的过程中,扮演了“致命绊脚石”的作用。虽然疲惫而步履蹒跚,但仍然是唯一能够对抗美国的苏联,经此接近9年的战争,后来的苏联外交部长谢瓦尔德纳泽在苏共会议上描述:战争总共耗资600亿卢布(相当于970亿美元)——这个大国,终于崩溃。

勃列日列夫用颤抖的手在出兵文件上签下自己姓名的时候,他能想到他的错误会导致这样的结果?后世读史的比之前人所拥有的优势,只不过是站在结果的此岸,观察曾经的彼岸而已。一个庞大的集权国家,最终的解体,并不只是戏剧性的“最后一根稻草”。

回到阿富汗事件的历史现场,这个故事令人感想颇多。简单看,这场战争的起源,始自信仰共产主义的塔拉基、阿明与卡尔迈穆1978年夺取阿富汗政权之后。跟所有同类故事剧情一样,以塔拉基和阿明为首的“人民派”,获得权力后随即清理革命队伍,将“旗帜派”的卡尔迈穆驱逐出国。只是这个故事稍稍极端,完成了革命队伍清洗,任副总理并兼外交部长的阿明也干掉了总书记塔拉基。直至此刻,苏联仍将阿富汗的内部种种冲突,视为一种无须理睬的自然过程。但是,掌权后的阿明决定不再跟随苏联,苏联国防部长乌斯季诺夫一改苏共政治局前议,决意出兵。他用来说服勃列日列夫的事实是——苏联解体后,俄罗斯学者利亚霍夫斯基在一次国际会议上透露——阿明上台后,勃列日涅夫呼吁他要保全塔拉基的性命。阿明除掉塔拉基后宣称他死于不愈的重病。不久,苏联方面当然知道了塔拉基死亡真相,在宣布塔拉基死亡前两天,阿明命令总统卫队的军官用枕头将塔拉基闷死。乌斯季诺夫将这一事实真相告诉了勃列日涅夫之后,“他对整个事件的态度改变了,他不能原谅阿明。因为勃列日涅夫曾经亲自向塔拉基保证会帮助他,但阿明完全忽视勃列日涅夫的话,杀死了塔拉基。勃列日涅夫曾说:‘阿明是个什么样的渣滓啊!用枕头闷死了和自己一道参加革命的同志!是谁领导了阿富汗革命?别的国家会怎么说呢?如果他的话在阿富汗都不算数,世人还怎么相信勃列日涅夫说过的话呢?’”阿富汗战争于是无可避免。

政治当然充满算计,但冷冰冰的理性,如何能够比得上一个故事更能打动情感影响决策。

苏联出兵阿富汗,从现在解密的材料看,研究者倾向认为它只是为着苏联的国家利益需要和意识形态驱使。但是,在那个历史时刻,作为苏联对手的美国将会如何判断苏联的选择呢?尤其在美国失去中东伊朗的这个支柱之际。

按地缘政治的一般分析模型,苏联完全占领阿富汗之后,可以向南夺取巴基斯坦,再南下进入暖洋,包抄中东;向西则可进攻伊朗,继而获得霍尔木兹海峡的控制权。如此一来,失去埃及之于苏联,简直不算任何失败。而果真如此,美国则在失去伊朗后,中东面临着全盘皆输的可能。所以,美国人空前紧张,卡特总统强硬地宣称:“苏联入侵阿富汗是从第二次世界大战结束以来对和平的最大威胁。”紧张至此,连1980年与1984年两届奥运会,都成了美苏双方对抗的征场。至此,尼克松的全球“缓和主义”政策完全瓦解,代之而起的是完全强硬、决意对抗的“里根主义”。

只不过,阿富汗战场背后的美苏之战,是一场国家投入上完全不对称的战争。对于美国,只需假巴基斯坦之手,将美元转给阿富汗抵抗组织;或者像“9·11”后,中情局官员加里那样直接带上装满不连号美元现钞的铁皮箱,去到阿富汗北部……站在美国人的立场,这场“低烈度的战争”,没有人员成本,也没有道义成本。而且有意思的是,与美国为敌的伊朗,此刻同样跟美国人一样,资助阿富汗抵抗组织,他们当然也担心苏联从阿富汗西进攻击自己。

9年后,苏联从阿富汗退兵。为着对抗苏联而投入的美国,此刻已经失去资助阿富汗众多抵抗组织的理由,而阿富汗本身从来也不曾是美国地缘政治的关键与国家利益的核心。苏联人离开了,接着,美国人也离开了。1996年,塔利班攻入喀布尔,成为阿富汗新统治者。从埃及发端的伊斯兰激进运动,经由伊朗的复兴,再由阿富汗战争以美国为主体的西方国家的资助,激进组织的实力已非昔日可比。由此诞生出一个本·拉登,并无意外。这是一条由埃及发端,由西往东发展的隐线,没有“9·11”事件,这一思潮及其行动,或许仍只属于阿拉伯国家,而未必被世界知晓。

伊拉克

营救伊朗的美国人质,无论对美国,还是对卡特,都算得上极其难堪的失败。

1980年4月24日19点30分,美国营救在伊朗被困人质的“蓝光”行动启动:8架直升机从阿拉伯海上“尼米兹号”航空母舰上起飞,同时,6架C—130大力神式运输机从埃及空军基地起飞。然而,失败从进入伊朗境内,便已开始。强烈的沙尘暴与美军飞机同时进入伊朗,两架直升机未到着陆点即被迫降落;之后,到达了指定集合地点,又有一架直升机出现液压系统故障。没有6架直升机的基本数量,无法完成营救。任务只能结束。只是,悲剧还没有结束。撤退中,一架直升机与一架C—130运输飞机撞击起火,造成机组人员8人死亡,3人烧伤。这次营救,不仅失败,而且丢脸。

对美国人而言,这是很难解释的意外。但是,对于伊朗的霍梅尼,他的解释却很清楚:即使是拥有先进科技的强大的美国,在伊朗的保护神面前都失败了。

这次失败再次帮助霍梅尼巩固了他的神话,同时,卡特宣布放弃军事行动。至此,美国以及卡特,除了毫无把握的谈判之外,对于人质,没有任何办法。改变这一窘局的是伊拉克。

1980年9月20日,伊拉克对伊朗的10个军用机场发动了大规模空袭。接着5个伊拉克师越过边界,进入伊朗境内。长达8年的两伊战争拉开序幕。在极短的时间内,伊拉克军队占领伊朗近2万平方公里的领土,进入伊朗境内最纵深处达90公里。显然,这一战争改变了伊朗对抗美国的步调,人质危机在卡特离任前一天,终于结束。

两伊战争的起因,也同样有不太为人所知的个人恩怨。M.S.阿扎里主编的《两伊战争》提供的事实是:伊朗在巴列维统治时期,霍梅尼流亡至伊拉克的纳贾夫,在此处传教14年。而就在巴列维即将倒台的1978年,萨达姆与巴列维达成协议,将霍梅尼驱逐出境。这对霍梅尼而言,算得上奇耻大辱。后来霍梅尼将“萨达姆·侯赛因及其异教徒的复兴党”列为他的第三大仇敌(次于巴列维国王和“美国魔鬼”),并多次呼吁伊拉克什叶派起来推翻萨达姆政权。霍梅尼回国,执掌伊朗,两伊之间,由恩怨而升级战争,并无意外。

而两伊之间,更为现实的矛盾则是领土争端。1975年,有美国支持的强大的伊朗迫使伊拉克签订协议,将阿拉伯河全线按主航道中心线划定边界,伊拉克同意了。但伊朗同意将其境内仅仅300平方公里的土地划给伊拉克,却一直恃强而不肯完成土地交割。

伊朗抛弃了美国,对伊拉克而言,机会来了。

对比伊拉克与伊朗两国军力状况,伊拉克实力占优。除了海军,在兵力上,伊拉克以20万人对伊朗的12万~15万人;坦克伊拉克有2100辆,而伊朗只有1100辆;大炮伊拉克有1800门,而伊朗只有800门……之前,伊拉克之所以不敢轻启战争,是忌惮于伊朗背后的美国,而人质事件发生后,美国伊朗极度恶化,伊拉克的恐惧消失。而从地缘政治的一般框架分析,中东地区,传统主导型国家埃及被驱逐出阿盟,势力不再;而伊朗业已跟美国交恶,成为地区性强国的基础失去。这自然是中东地区并不多见的权力真空期,伊拉克成为地区主导者,正待此时。启动战争,只是为着证实而已。

8年时间,伊拉克也没有像战争开始之际宣称的那样:两周时间推翻霍梅尼政权。战争终于不得不结束了。成为中东的领导国家,这一动机在两伊战争未遂之后,伊拉克转向了入侵科威特,这是另一个成就自己地区霸权的机会。

经过10年的演变,1979年的混乱,终于眉目清晰。出兵阿富汗的苏联,并无意由此为跳板进攻巴基斯坦与伊朗,而且他们离开了;两伊战争,美国两边下注出售武器,伊朗无意重续前缘,而伊拉克也不想如曾经伊朗那样在美国支持下成为地区强国,它希望依凭自己的力量完成中东领导型国家的建立。若从地缘政治的角度考察,这个时候,伊拉克当然是美国欲称霸中东最主要的绊脚石。可是为什么老布什还那么犹豫,甚至在伊拉克入侵之前,还佯装不知,给萨达姆写封近乎谄媚的“继续愿与伊拉克保持较好关系”的信件?

当年的参谋部长联席会议主席鲍威尔没有直接解释老布什对待开战为何如此犹豫,但他在解释美国为什么迅速结束战争、迅速撤兵,最关键的理由是:从国家利益考虑,我们需要保持伊拉克,以对抗伊朗。伊朗人质后遗症,20年后还困扰着美国总统。

只是,海湾战争,一场局部战争的全球性格局,在此刻发生逆转。从“二战”结束开始的美苏冷战,随着苏联解体,不复存在。如果冷战格局仍然继续,老布什的撤兵以求中东控制以及权力的均衡,没有错误;只是命运给了他一个玩笑,对抗的那方,苏联自己玩完了,在这一结构性的倾覆之际,巨大优势之下,放弃解决势将成为美国新的对抗者——伊拉克萨达姆政权,自是重大遗憾。如果说中东进入“美国世纪”,这是最好的机会。但是,留下了萨达姆的伊拉克,这个机会失去了。老布什为自己的“遗憾”付出的代价是,他失去第二任的4年总统任期。只不过,读史者稍可感叹的是,老布什做出撤兵决定时刻,苏联解体尚未成为事实,如何能够要求他先知先觉。只是,对于舆论逻辑而言,结果才是决定一切的。

接任老布什的克林顿,似乎一如前任,乐意在规则内解决伊拉克问题,“核查”既是联合国也是美国对付伊拉克最主要的武器。但是,有着地区霸主梦想的萨达姆,如何甘心被“核查”所约束。屡次拒绝、同意不同意反复……最极端的时刻,1998年,美国、英国对拒绝核查的伊拉克进行了70个小时的大规模空袭。被老鼠惹毛了的美国与英国这两只猫,此次空袭看似快意,但未得到联合国授权,广遭舆论抨击。大国也有极其窝囊的时候。

当小布什入主白宫,他的五角大楼的职员就已经开始着手拟定一项对付伊拉克的可供选择的军事方案。所以,拉姆斯菲尔德执意将伊拉克排进第一轮打击对象里,并非荒唐,而是“冷战”结束后,新崛起的“新保守主义”当然选择。历史终结了,美国当然责无旁贷地需要担当世界“领袖”,伊拉克是为数不多直接而明确的打击目标,所谓“邪恶国家”。

这场预谋已久的战争终于在反恐战争打响之后启动,显然,石油动机不是解释美国此时打击伊拉克的理由——美国对中东石油的依赖,从曾经最高时的40%,经主动多元配制,此时已下降至20%;尤其,美国反恐战争后,又增添了中亚国家的石油来源的可能性;而俄罗斯在此时,对美国在中东的战争,不再如苏联时代有强制约力量。失去了伊朗支柱,如果希望中东进入真正的“美国世纪”,则必须重建一个属于美国的伊拉克政权。

本·拉登

看起来,本·拉登只是把美国攻击伊拉克的行动稍稍推迟了一点时间而已。

本·拉登对纽约世贸大厦发起攻击的那个时刻,小布什最真实的想法是什么?或者说,他的原始动机是什么?对旁观者而言,不好轻率猜测;对当事人而言,这当然也不易下结论。美国“水门事件”的报道者鲍勃·伍德沃德在他那本甫一出版,即上排行榜的《布什的战争》里,引用小布什的答案:“没有什么目标比实现世界和平更宏大的了。”——当然,这个动机得加上前缀:在美国治下。所以,用“单边主义”形容小布什的这届美国政府,很恰当。

小布什时代,伊拉克才是美国逻辑的重点,那么,本·拉登呢?

“冷战”结束了,没有意外,这个时代属于美国。在与小布什通电话时,俄罗斯总统普京说:“我准备告诉与我们有着良好关系的中亚各国政府领导人,只要美国的宗旨是打一场反恐战争,而且是短暂的不是永久的,我们就不会反对美国在中亚发挥作用。如果事情真是如此,那我们就不反对,这就是我将对人民说的话。”鲍勃·伍德沃德描述说小布什总统的国家安全顾问赖斯对普京的表态感到吃惊,因为这是相当大的让步。“她以为普京可能会对布什说,小心点,这地盘可是俄罗斯的利益所在。一般情况下,俄罗斯人总是怀疑美国在那里出现总有着不可告人的动机。”

本·拉登—“基地”组织—塔利班—阿富汗,这由个人而组织、政权与国家的递进,表明进入阿富汗是反恐战争最自然的选择。但是,回到战争的真正的技术细节,打击本·拉登以及他的“基地”组织,比之常规战争如打击伊拉克,要复杂太多。小布什说:“我不想用上百万美元一枚的火箭袭击只有5美元价值的帐篷。”而这恰恰是美国攻击阿富汗“基地”组织所面临的真实的现实。

所幸,俄罗斯总统普京帮助小布什解脱了这一难题。凭借反恐,美国有机会进入俄罗斯传统势力所在的中亚五国。即从石油安全的角度,控制阿富汗后,中亚的石油亦有条件由此经巴基斯坦铺建管道,建立新的战略资源供给点。而从地缘政治的角度,传统苏联以及现在俄罗斯南部屏障,不仅阿富汗被突破,中亚亦将被突破。当年苏联出兵阿富汗时,地缘政治分析是苏联可凭此南下巴基斯坦,西进伊朗,而现在情势倒转,美国由巴基斯坦进入阿富汗,再进入中亚五国,格局大变。打击阿富汗“基地”组织,收益当然不再只是“5美元的帐篷”。

莱曼·米勒在其《一个不安定的联盟》里统计:“美国在中亚共部署17处军事基地,租用中亚国家6个机场,拥有上百架运输机、战斗机和加油机,驻军约1万人。”而仅仅2002年上半年,美国对中亚国家的财政援助即达4.39亿美元,比上一年全年还翻了一番。进入中亚国家的美国步伐,毫不迟疑,不可阻挡。不仅中东,似乎中亚也开始进入“美国世纪”。

“9·11”后,小布什总统发表了不少关于反恐的演说,据说他自己非常钟爱的一句警句是:“这场斗争是由别人选择时间、选择条件打起来的。但是,这场斗争将会按照我们选择的时间和条件结束。”果然,10年后,由奥巴马选择的时间结束了本·拉登的生命。

只是,我们用传统的国家利益逻辑可以清晰分析美国所得所失,但是我们不能解决“9·11”之后这个最广泛的美国人的疑问:他们为什么恨我们?

是啊,本·拉登为什么恨美国?在国家利益逻辑里,本·拉登是个意外,无法理解。当然,最俗套的解释莫过于引用亨廷顿的预言:文明的冲突。如果这一说法果真成立,那么,传统的国家利益逻辑,是不是应当改写?■

(所需资料得到张冉、李琳熙的帮助)(文 / 李鸿谷) 拉登美国逻辑之外