春来闲话《大牛津》

作者:三联生活周刊 ( 约翰·辛普森 )

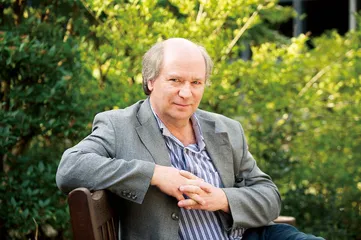

( 约翰·辛普森 )

2008年6月,我完成了博士论文,试析《大牛津》编纂精神。2009年底,得知在牛津大学有一场和《大牛津》相关的国际学术会议时,我想,可以趁时间充裕,再写点儿新的,开会去。在后来的这篇论文里,我讨论了《大牛津》收录的与中国相关的词条,指出了一些问题。电邮发去摘要,没多久,收到两封回信:一则是公文,牛津大学英语系教授夏洛·濮儒女士(Charlotte Brewer)的邀请函;二是私信,来自牛津大学出版社一位叫约翰·辛普森(John Simpson)的先生。约翰问我:“我在夏洛那里看到了你的摘要。会前,你写的论文能先给我看看吗?对了,为了方便你的研究,我可以给你个《大牛津》在线版的免费账户,用到9月底。”我回复他:“拙文若蒙斧正,后学不胜荣幸。账户密码伏乞速赐。”面对电脑屏幕,我淡定不住了,此公并非旁人,乃《大牛津》现任主编是也。上周,他在苏州狮子林里问我,能不能有个像样的中文名字,我抬头见园中几株杏花,便觉“庄杏孙”倒也不错,只是至今忘记告诉他,这里且先叫起来。下面尊称“庄公”。

我做事拖拉,博士论文如此,这回的会议论文亦然。我在登上国泰航班的前一天上午,才把论文(还不算定稿)发给庄公,几个钟头后,他写了洋洋洒洒几大段评语发来,我看呆了。倒不是他的辩解多么令我信服,而是以往在国内混迹所谓的学术会议,论文从来不曾被多少专家在意过。英髦乌集,所忙碌的,无非是追捧学霸、游玩胜景。

英国当地时间2010年6月16日上午8点36分,我步入牛津大学圣安妮学院3号会议室,角落里已闷闷地坐着一位秃顶胖“蜀黍”。我走上前去问候:“辛普森先生,您好。”9点钟,我第一个做报告,在与听众交流的阶段,庄公很积极地点评了一番。等我回到B&B旅馆,上网查阅《大牛津》在线版,竟发现我论文中指出的《大牛津》那几处错误都修正了,显示的修改时间为昨日。对庄公的效率遂愈佩服。

庄公今年春游江南,是《大牛津》历任主编中首位来我中华访问者。他在复旦大学和上海译文出版社演讲了三场,分别论述:一、英语经典在《大牛津》例证中的引用情况;二、《大牛津》新词的收录;三、21世纪的《大牛津》编纂。三场演讲,他都会在开头那几分钟里,掏出一叠黄黄的小纸片——那是十几张《大牛津》第一版(1884~1928)的例证摘录卡。这部词典最给力之特色,莫过于几乎所有证明词语历史实存的用例皆源于书证。而在前电脑时代,这就要靠人海战术了:成千上万的读者被发动起来,遍及整个英语世界,义务为成形中的《大牛津》阅读各类图书,摘抄下他们觉得有收录价值的语句,按规定格式誊写到摘录卡上,寄往牛津。有一本书叫《教授与疯子》,写的就是耶鲁大学毕业的美国外科医生威廉·切斯特·迈讷(William Chester Minor)如何在精神失常、挥刀自宫后,躲在精神病康复所里,发奋饱读,广集书证;至主编莫睿爵士暮年登门拜访,才发现其真实身份,最终说动后来的一代名相丘吉尔签发命令,让迈讷飞越了疯人院。

位于牛津小镇大克拉兰登街的牛津大学出版社总部,现代气息被古老外墙所围绕。6月17日,向导带我穿过午后洒满阳光的庭院,走进二楼的出版博物馆,里面陈列着当年印制《大牛津》所用的铅字模块。我拿起一小片问:“可以带回中国做纪念吗?”向导笑答:“只要莫睿老爷爷同意就行。”再绕到一个回廊,上百个铁函整整齐齐地排着,俨然一个小型档案馆。向导说可以打开看,我随手拉出一个,里头是密密麻麻的例证摘录卡,各种字迹,各个年代。向导叹道:幸亏今天有了电脑,否则再来几百个这样的铁函也装不下编《大牛津》第三版的那堆材料!

那天,庄公正在学术部《大牛津》课办公,他手下有七十几号人。如今,编辑队伍的风貌和老照片上100年前的冷漠古板,已经完全对不上号了。每张书桌上的陈设都很休闲,乍一看,还以为误闯了星巴克。而《大牛津》的牛气又洋溢在每一处细枝末节上。看见那只宽口陶瓷杯了吗?杯身上印着什么图案?不,那是一段《大牛津》对“Mug”的定义。还有屋角的那柄长伞,撑开,伞面上是《大牛津》给“Umbrella”的解释。“我们自己有个图书馆,平时可以查查简单常用的资料。还有几位同事驻扎在伦敦的大英图书馆和牛津大学的‘饱蠹楼’(The Bodleian Library),替我们检索古籍善本。一有结果,马上电邮给我们,悬而未决的问题就秒杀了。”庄公介绍,“我们现在效率挺不错的。”“哦?是第三版要竣工了吗?坊间可是谣传说今年就能付梓啦。”我说。“年底估计有点儿悬。不过,我们现在已经进行到……”“多少啦?”“28%啦!”“这……好吧。”“哈哈。别急,慢慢来。我1976年加入《大牛津》团队,一干就是1/4个世纪,只知道这事急不来的。2032年应该是个不错的选择。”

关于《大牛津》,英语世界的媒体时不时地要造造小八卦。记得2010年5月,澳大利亚一位物理教师指出“Siphon”(虹吸)一词定义有误,于是《卫报》、《邮报》等纷纷刊出报道,标题起得很煽情:“《大牛津》有大错,近百年没更正。”庄公跟我说,他不认为“Siphon”的定义有什么大问题,可能只是表述引起了一部分人误会而已。另一方面,《大牛津》现在认错改错的机会随时都有,不必再等第N次重印,因为全部都上网了。去年底,新的官方网站隆重推出:www.oed.com,各种类型的检索不仅方便了一般读者查阅,更为研究者带来了不可替代的迅捷。在线版是不是要取代纸质版呢?这是出版界最关心的话题。牛津大学出版社的CEO据说曾宣布今后不出纸质版了,而我亲耳听到的出版社发言人的讲话是说,纸质版不再大规模印行,而是根据客户订单制作。是呀,图书馆和暴发户家里怎么能少了这20卷呢?“不。”庄公纠正我,“不再是20卷了,光是现有的在线版完整印制出来,至少也有40卷。”

我和庄公在风软柳绿的西子湖边谈起牛津大学出版社管理的话题:“牛津大学出版社是公益机构,不以盈利为目的(但不是说不盈利),历来大事均由牛津大学驻社代表裁夺,相当于企业的董事会。当年,《大牛津》第一版编纂的几十年里,莫睿爵士和本杰明·乔伊特(Benjamin Jowett)、马克斯·缪勒(Max Müller)等驻社代表的‘斗争’被爵士孙女那本《陷入字网》大书特书,已成《大牛津》编纂史上浓墨重彩的一笔了。您现在和驻社代表们还保持频繁交往吗?”“今日不同曩昔,交往可不多。你知道的,驻社代表一直都是牛津大学各院系顶级学者兼任。现在那几位大忙科研、深钻项目,社会知名度也远不如缪勒、乔伊特,社政渐渐都由CEO说了算。现任CEO是商界翘楚,又年轻,企鹅书局跳槽过来的,做事风格就和老派学者不太一样。你看,我们《大牛津》编辑队伍在社里算是很大了,老少70多口,独立门户绰绰有余,现在却归并到学术部下面。为了团队经费,我有时也得和CEO、CFO他们争上一争,可惜这方面我很不在行啊。”说罢,他努了努嘴,在春风里,继续喝那杯卡布奇诺。

2011年4月3日上午9点,上海浦东国际机场一家意式咖啡馆里,我问庄公:“《牛津高阶》这类‘牛津词典’你管吗?”“小词典我是不管的,他们有他们的团队。《牛津高阶》也是在日本做红之后,让牛津大学出版社收购了。现在,我们的市场定位也有一定区别。反正,只要都是‘牛津’那块金字招牌就好。”“业余时间玩点什么?”“园艺、集币,以前也集邮。”庄夫人插话道:“老庄空下来还和我一起看杂书。”“哦?看些什么杂书?”我问。这话题让庄公忽一振奋,比摩卡还管用。“我推荐几位作者,你不妨也读读。菲利普·帕尔曼(Philip Pullman)和亚历山大·麦考尔·史密斯(Alexander McCall Smith)的书都很棒……”那边厢,庄夫人就从手提行李中掏出一本后者的新书,说道:“我带在飞机上看,哈哈!老庄啥书都没带,估计无聊得只好看《国王的演讲》。”庄公回以鬼脸,又对我说:“你喜欢柯南·道尔,一定也喜欢他们的风格……”庄夫人又插话:“我推荐个博客给你,是我中学老同学写的,她现在正业是社区护士,照顾独居老人,业余写书评,在我们英国可红极了呢,你在谷歌上搜‘Dove Grey Reader’就是。我这辈子就认识两个名人,一个是她,家喻户晓;还有一个是老庄,无人问津。各家书局,包括牛津大学出版社,莫不以新书受她一评为荣。大家都喜欢她,因为她从来不写哪本书不好。不好的书,她干脆就不评了呗。《泰晤士报·文学副刊》背后,八成是书商热钱涌动,看腻了。所以,‘Dove Grey Reader’这样的民间中立书评家就红了。老庄,你说对不!”分别时,我对庄公夫妇说:“招待不周,欢迎再来。祝您二位一路平安。”庄公两眼望天:“还是祝我明天回到办公室就发现我那部词典已经全书定稿了吧!”■

(写于2011年4月11日。谨此感谢美国富国银行上海分行高欢小姐、译林出版社石小刚先生、浙江财经学院外国语学院邵斌先生以及复旦大学英文系施亦非、韩宗臻同学,浙江师范大学外国语学院方昇权同学等在庄氏夫妇旅华期间提供的热忱协助。)

(文 / 朱绩崧) 闲话春来牛津