李约瑟之后,我们需要什么样的比较科学史?

作者:陈璐 斯坦福大学历史教授墨磊宁

斯坦福大学历史教授墨磊宁

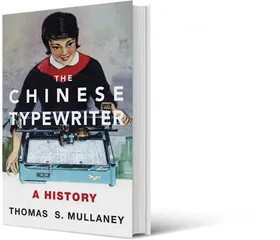

墨磊宁(Thomas S.Mullaney)是斯坦福大学的历史学教授,主要研究方向包括东亚历史和科学史。他领导的“数字人文亚洲”(DHAsia)是斯坦福大学一个重点研究东亚、南亚、东南亚和中亚的项目,2018年获得了古根海姆奖。他的最新著作《中文打字机:历史》在2018年获得费正清奖,该书探讨了中文打字机一个多世纪的“实物历史”,及其背后所涉及的技术变革和全球交流等广泛问题。

作为一名研究中国科学史的西方学者,他和本刊记者深入谈论了现代西方学界对“李约瑟之问”的批评,它的历史意义和现代性等诸多问题。

费正清奖获奖著作《中文打字机 :历史》

费正清奖获奖著作《中文打字机 :历史》

“人们过分夸大了李约瑟对于‘李约瑟之问’的痴迷”

三联生活周刊:在进入正式的讨论前,我首先想请你帮我们简要厘清“科学”和“科学史”这两个概念,它们都是近代经由西方传入中国的,那么在西方的研究中,什么能被视为科学?科学史研究的又是什么问题?

墨磊宁:让我们从当下开始,然后再往前回溯。想想今天,如果一个人是物理、化学等学科的学生,他和一个科学史系的学生会有什么区别?不用说,各个科学分支都把一个特定的物体或现象,或一组特定的物体或现象作为研究的重点,并使用一套特定的方法和实践予以确定。在很多情况下,它可能是指宇宙的物理现实或者结构;在其他情况下,也可能是指生物体的结构和行为;此外,还有一些所谓的科学的直接应用,比如在癌症或阿尔茨海默病的治疗方面;当然,还有一些基础研究,它们的应用还不为人所知。事实上,这些是一种不以应用为目标的研究形式。在2020年,这些构成了我们通常认为的科学,即纯科学、应用科学、医学等。

而科学史是以科学关注的中心作为分析对象的,也就是说,在科学史上,科学的地位并不等同于科学在科学中的地位。对于物理学家、化学家或者应用数学领域的人来说,当你谈到他们学科的历史时,他们理解的方式很可能与了解该领域的现状、最新发展有关,比如这些领域进行了哪些研究,有哪些成果,他们的发现有多可靠。他们对这段历史的理解仍然是确定现实结构、宇宙结构、生物体结构和行为的总目标的一部分,只与其过去5年、10年、20年,也许最多30年的实施方式有关。我想现在的物理学家中很少有人把阅读古希腊文献作为日常工作的核心,他们可能对古希腊科学感兴趣,但这并不能成为那一天、那笔拨款、那个项目的重要组成部分。

而科学的历史,首先,我认为是实践的方式。现在,科学并没有被视为理所当然的方式。科学史家需要问自己一个问题:什么算是科学?被称为科学的统一实践领域的概念是什么时候产生的?是谁发展了这个词?科学作为一个团体成立时,谁又被排除在外了?什么经济地位、政治地位、性别身份、种族地位的人员构成了科学的劳动力?谁是科学史的核心人物?不管是技术人员、实验室大量生产的可怜的果蝇,还是制造仪器、每天清理烧杯的人,所有这些巨大的能量都被投入到我们称之为科学的事物中,但我们倾向于把他们从伟大的人、伟大的发明家之类的故事中剔除。

所以“科学”这个词在科学史上被理解为一个问题,它不是起点,它实际上是问题的核心。这一点在我们讨论比较历史时尤其正确,因为我们讨论的是中国、西欧、美国和英国。在全球科学史中,你绝对不能假设“科学”这个词是稳定不变或者容易定义的。这是“格物”的概念吗?这是科学,还是知识的延伸?这些术语是同义词吗?它们能被视为同一个东西吗?对于任何研究伊斯兰和奥斯曼帝国的科学史家来说,这些问题必须被提出来。所以我认为,当科学史在20世纪中期出现的时候,这是一个非常具有颠覆性,甚至具有争议性的想法。一个研究物理学历史的人,他不仅仅是研究一个不断进步,越来越精确、越来越复杂的历史,而且要试着去问有关“是与否”的问题。科学本身是人类发明的更大世界中的一部分。

从20世纪中期开始,这就是一个很有争议的观点,因为它提出了关于相对主义的问题,关于可知性的问题,以及通过客观的观点进入潜在危机的问题,当然也留下了一个问号。到整个20世纪60年代和70年代以及之后,这种对客观性、合理性、启蒙的质疑,关于知识和真理的某些观点,都受到了深刻的审视。而科学史一直是这个过程的核心。

这并不是说科学家是幼稚、被动或没有批判性的,他们对自己的学科有着深刻的批判。我认为一个很好的类比是,如果你是职业足球队的球员,你当然关心你的球队的历史,但你关心这段历史是为了观察你的球队是否在进步,是否达到了目标。你也知道踢足球有不同的方式、策略、目标,以及其他球队拥有不同的东西,但你仍然相信,在比赛结束时,一支球队的得分会比另一支多。然而如果有人是足球历史学家,他们对足球的理解,会和足球运动员对足球的理解不同。

三联生活周刊:当我们谈论科学史尤其是中国科学史时,“李约瑟之问”是无法避开的一个切入点。但“李约瑟之问”不仅在西方被认为是一个伪问题,并且在近些年来也开始遭到一些中国科学史研究者的质疑。可否分享一下在西方学术界,对“李约瑟之问”的讨论主要集中在哪些方面?

墨磊宁:对于“李约瑟之问”,需要说明的有两件事:一方面,在李约瑟编撰的《中国的科学与文明》(又译为《中国科学技术史》)系列丛书中,这个问题的确很重要。他在20世纪中叶对中国科学史有很多了解,这要归功于他与一些中国历史先驱的交流,这些人让他看到了中国在古代、中世纪和帝国时期所取得的巨大进步。所以他的问题是,为什么像科学革命这样的事情最终没有在中国生根发芽?这部分激发了这个大规模的项目,它既是一个研究项目又是一个编辑项目,因为很多内容是其他人撰写的,李约瑟协调了其中的写作和研究,年复一年地通过书信和会议与数百人进行通信。有些人可能并不是这个项目的直接参与者,但因为知道李约瑟和他的地位而想要和他交谈。“李约瑟之问”是他写作的原点,但《中国的科学与文明》讨论的远不只是“李约瑟之问”。它主要是一种纪实性的努力,几乎是百科全书式地尝试详细描述数学、工程、军事和逻辑等每一个我们可以想到、通常被认为是科学的领域。实际上,这些书的绝大部分,李约瑟和其他写作者并没有在问,为什么中国没有发生科学革命?相反,他们在一丝不苟地记录。所以在某种意义上,我觉得“李约瑟之问”并不存在,人们过分夸大了李约瑟对于这个问题的痴迷。他和他的团队,花费数十年,和不同的学者一起编撰书籍和刊物,如果他生活在17或18世纪,他可能会编纂字典或百科全书,他有这样的头脑。但我不确定他是不是一直在思考所谓的“李约瑟之问”。

然后让我们来看看“李约瑟之问”为什么受到批评。首先,这个问题是基于对必然性的假设,也就是目的论、命运论,还有欧洲中心主义,这是以欧洲科学作为标准的假设。接下来的问题是,其他非西方世界是否做到了这一点?成就的基准是根据西欧来定义的。所以一些批评认为,我们没有必要去如此狭隘地定义对知识生产的理解。我们需要去学习18世纪的科学,或者说18世纪的知识生产,它在世界上一个特定地方发生了并且毫无疑问产生了巨大的影响;而不是遵循某种形式的知识生产,试图在世界其他地方找到它。我们难道不应该像普林斯顿大学的本杰明·艾尔曼(Benjamin Elman)教授——一位研究中国科学的历史学家——所说的那样,试着用自己的方式来理解中国科学吗?难道我们不应该试着用我们所讨论的社会和文明所使用的术语来理解知识生产吗?不如让我们来问问到底发生了什么,而不是在中国或日本寻找西方科学。他们的词汇是什么?他们使用什么样的概念框架?有哪些团体参与其中?与国家权力的关系是什么?与工业化、城市化或经济有什么关系?只要描绘出这种知识生产是如何在世界不同地方发生的,就会给你一个更丰富、更有价值的画面。

接着让我们回到必然性。“李约瑟之问”有一个潜在的假设,即科学革命会发生并会以某种工业化结束。欧洲在启蒙运动时期经历了自身的演变,人们惊讶地发现中国有同样的发展,但它最终没有变成科学革命,因此我们的一些期望并没有发生。一位著名的中国科学历史学家曾对“李约瑟之问”提出批评,我记得他的大致意思是,在历史上试图解释为什么某事没有发生,就像试图解释为什么我今天没有出现在《纽约时报》的封面上一样。我想,还有比这更好的提问方式。

最后,人们对李约瑟对西方科学的理解进行了批评。现在有很多关于“科学革命”的研究,通常以半导体产业为标志的信息技术革命形式作为结束,这些研究对“革命”这个词提出了质疑。“革命”的意思,是一种可以在时间和空间上很容易识别的突然巨变。在我们看来,科学革命和工业革命是一个耗时更长的过程,并且在此过程中会涉及到一些通常不被认为是其中一部分的人。研究科学革命,并不是找到一个导致革命的奇异天才,而是找到一个新的方法,看到更大范围、分散在各种不同地方的参与者。

所以,对“李约瑟之问”的主要批评,一个是为什么我们要在中国寻找18世纪的西方科学;另一个是没有简单、稳定的事物可以定义18世纪的科学。

“要批评它很容易,但是提供一个替代它的问题就难得多”

三联生活周刊:由“李约瑟之问”引发“中国古代到底有无科学”这一旷日持久的争论,将这个问题引向了关于中国思想史和哲学观的思考。我们知道,西方科学源自古希腊的哲学观,而中国历史上最接近科学的思想则是墨家,其次还有道家等思想。有部分观点认为,中国的哲学观不适应科学的发展,他们认为古代中国并没有发展出自己的科学,而只是拥有了一些技术。

墨磊宁:我要强调的是,我不认同中国没有发展出科学的说法。我认为这是一个过分简化、不够准确理解它的方式。如果有历史学家仍然在尝试回答为什么明朝或者清朝的精英们没有经历科学革命,我认为这是一个毫无意义的问题。知识生产在不同的社会、文化和不同文明的国家中产生和发展的方式,不仅与价值观和哲学有关,也与经济组织有关。我知道有些历史学家正在中国古代哲学中寻找“李约瑟之问”的答案,他们中的许多人都是非常聪明和有才华的学者,但我认为如果他们能以更好的方式提问,对于他们和世界其他地区的人将会有用得多。

三联生活周刊:在你看来,一个好的提问方式是什么样的?

墨磊宁:第一,我们得放弃命运论或必然性的想法,这是历史学家必须抛弃的一点。历史上唯一注定要发生的事情就是宇宙的终结,就像热力学第二定律所说的,时间的终结,这是唯一不可避免的事情。第二,在方法论上我们需要记住,地球上的每一个地方、每一个社会都非常独特。郑和下西洋,远至索马里,却为什么没有像其他国家一样建立殖民地的前哨?如果历史学家认为欧洲(殖民)是正常的,中国是奇怪的,那就有问题了。

三联生活周刊:既然“李约瑟之问”受到如此多的批评,那么现在谈论它的意义是什么?

墨磊宁:我们应该感谢李约瑟和“李约瑟之问”,事实上正是因为“李约瑟之问”和对它的批判让我们走到了今天这一步。在20世纪中期以及整个50年代到80年代,人们都在问这些问题,特别是六七十年代,我们所有学习中国科学和技术历史的人,都是某种形式上的李约瑟的子孙,即使我们批评他。要批评“李约瑟之问”很容易,但是提供一个替代它的问题就难得多。所以正是“李约瑟之问”的存在,让我们有机会提出更复杂的问题。

三联生活周刊:你曾凭借《中文打字机:历史》获得了2018年费正清奖(John K. Fairbank Prize)。这本书实际上讨论的是一个与“李约瑟之问”非常类似的问题,即“为什么没有中文打字机?”。所以你在研究过程中,是如何处理这个问题的?

墨磊宁:这本书讲述的是18世纪和19世纪早期中国信息技术的历史,我认为“李约瑟之问”在背景中非常重要。为什么没有中文打字机?在20世纪的第一个20年里,很多人关心这个问题。因为它的背后是,当时电报、打字机和其他文字处理器的技术,都是由西方世界讲英语的人建立的,他们认为书写应该按字母顺序,所以在这种全球环境中,我们该如何处理汉字的问题?当时的中国工程师、语言学家、企业家,还有普通人都在议论,中国在实现工业化和现代化的同时,还能保持中文书写吗?这有点像“李约瑟之问”,不同的历史人物,比如林语堂、陈立夫、胡适、陈独秀和毛泽东,都问过这个问题。其中最著名的是胡适,他说打字机是为语言而生的,而语言不是为打字机而生的,所以我们怎么能因为这些西方制造的设备而放弃汉语?它是颠倒的,是反向的,事情不应该是这样子。很多工程师也赞同,也许我们不应该假设西方的英文打字机是我们应该使用的范例,也许我们应该尝试制造我们自己的打字机。他们认为需要一台打字机,相信自己需要这些技术,问题在于,是否应该开发出一种不同的技术,让它更适合汉字,更好地与汉字建立关系。所以这个类似的“李约瑟之问”,更多是针对我书中的人物,而不是我自己。

我现在正在写的第二本书《中文计算机:历史》(The Chinese Computer: A History),基本上是一部从20世纪40年代到今天的中文输入法的历史,我试图弄清楚中国如何在进入现代化和工业化的同时,又不放弃其文化遗产中的核心部分。

三联生活周刊:在探索“中文打字机”这段历史的过程中,你意识到这背后的文化和社会成因是什么?

墨磊宁:原因有很多,但我认为最重要的一点是,20世纪早期的中国工程师和语言学家,他们形成了一种非常复杂的方式,能同时运用两种不同的视角来看待自己的国家和文化。这并不是因为他们是天才或佛教徒,而是因为他们经历了一段非常艰难的历史时期,是殖民主义和种族主义的结果。他们意识到了各种各样对中国的批评,以及中国文字被世界其他地方理解的方式。他们开始具备这种能力,即能够同时作为局内人和局外人来审视自己的国家、语言和文化。这对于一个明代的文化精英、一位科举制度下的进士可能就很难,因为他们对此太熟悉、太接近了。

三联生活周刊:如果说“李约瑟之问”引起了我们对中西方科学的比较,那么另一个很重要的比较科学史的问题是,当科学最初从西方进入东亚,日本和中国在接受与学习科学的过程中产生了差异,并使得两国在近代走向了不同的道路。在你看来,是什么导致了这种不同的接受态度和发展路径?

墨磊宁:我并不认为它们的发展轨迹是因此有什么不同。19世纪的日本在面对殖民主义和国内政治时,与清朝的情况本来就有很大不同。尽管19世纪的日本也经历了欧洲殖民主义,但与清朝相比有轻微的延迟,因此他们得以在中国鸦片战争和第二次鸦片战争中认识来自西方的威胁,然后做一点准备。其次,19世纪的日本作为一个国家,在军事和政治上都远比清朝的中国更加中央集权,所以日本的明治维新被认为不可能在清朝完成,尤其这个拥有3.5亿人口的清帝国在太平天国后已经极度分裂。日本从19世纪70年代开始对西方帝国进行学习,先是迫使朝鲜签订了不平等条约,然后是1894年的中日甲午战争。所以事实上的分歧不是哲学的或者文化的——当然其中会有这些方面的因素——更主要的是政治和经济问题。

不过我也认同,从19世纪开始至今,中国的现代性仍然深深受到自卑的影响。第一个登上火星的很有可能是中国人,但在中国宇航员踏上火星的那一天,地球上的一些中国人可能仍然会问,我们什么时候才能实现现代化?即使中国现在是世界上最大的经济体,产生许多博士,是技术创新的中心,人们也总是对中国的现代性充满担心。担心什么,我不知道,可就是担心。 科学革命墨磊宁科学史打字机李约瑟