从伊朗来,但回不到伊朗去

作者:薛芃

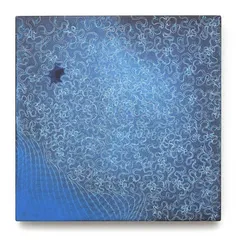

从上到下:施拉泽·赫什阿里的最新作品《思绪与物质》《喀迈拉》《波涛》

从上到下:施拉泽·赫什阿里的最新作品《思绪与物质》《喀迈拉》《波涛》

时间于此

展厅里,只有六件作品。其中五幅绘画,远看是蓝或绿的流动的色块,抽象得如水波纹晃动一般;一件雕塑,是蓝色与红色丝带缠在一起,挂在墙壁。这是一个小型的展览,六件作品都是艺术家施拉泽·赫什阿里(Shirazeh Houshiary)在疫情隔离期间创作的。

施拉泽·赫什阿里,伊朗裔英国女性艺术家,1955年出生于伊朗设拉子,1974年移居伦敦。从80年代开始,施拉泽凭借雕塑作品登上国际艺术舞台,一直活跃至今。伊朗裔、女性,这两个身份是她身上不可抹去的标签,也让她的艺术充满可述性。

如果不是疫情,施拉泽会跟随自己的作品来到上海,这是她第一次在上海举办个展。然而,和所有人一样,疫情打破了她今年所有的创作和展览计划。比如今年4月,她的另一个个展计划在纽约举行,但最终不得不取消,伴随展览的许多准备工作也搁置下来。“这几个月,我一直独自一人在工作室里工作,没有助手。但这种隔离的经历又是自由的,我有一种从时间和琐事中被解放出来的感觉。”在本刊通过网络的远程采访中,施拉泽虽然无奈,却也觉得这种前所未有的经历给她带来新的反思和创作灵感,尤其是对于一个艺术家或创作者来说,大段不被打扰的个人时间是多么难得。

伊朗裔英国艺术家施拉泽·赫什阿里

伊朗裔英国艺术家施拉泽·赫什阿里

她将展览命名为“时间于此”(As Time Stood Still),有她作品一贯的神秘而富有哲学性的特质,这段静止的时间正对应疫情期间。过去的几个月中,施拉泽非常规律地生活。每天早晨5点起床,沿着泰晤士河散步,一边欣赏日出,一边又走回了工作室,开始一天的工作。“虽然时间停止,死亡也充斥在周围,可自然却在苏醒,树木和鸟儿正准备完成它们在春天的蜕变。”日常生活停摆,空气中的污染也随之减少,伦敦的天空散发着“非常强烈的蓝”,这种景象在伦敦是不寻常的,足以让人为之兴奋,又被它治愈。在时间的停滞下,这些平时忽略的细节被一一放大,成为艺术家眼中生生不息的力量。

“但当我意识到每天都有人死于新冠病毒时,又会感到特别紧张、焦虑。于是,我又透过工作室的窗户望向远处树林,观察自然的运转,把简单的行为视为仪式。”就这样,她创作了这批新的作品。

施拉泽·赫什阿里作品《寓言》

施拉泽·赫什阿里作品《寓言》

《寓言》(展览用了这件作品作为海报),1.2米的方形画面中,深邃的墨绿色由四周向内侵入,逐渐变浅,变得明亮起来。远远看去,像是大海中的一个切片,海浪随着季风的方向卷起,水波纹仿佛在流动,在这表面的颜色下是另一个更丰富无边的世界。画面的右上方有一个黑点,施拉泽称之为“不可预知的洞”,类似于宇宙中的黑洞。这个意象出现在她的不少作品中,打破了整个画面的和谐与平静,是个“污点”,让人想要抹去,却无法抹去。

越走近越发现,施拉泽在处理画面时十分细腻,不是大笔一挥的抽象画,而是细细密密地“精工”作业,费尽了工夫,娓娓道来。通过这些作品,她想要道些什么呢?仍是很抽象的体悟与想象,并没有实际的所指。但再仔细观看,她用铅笔重复地写了很多阿拉伯语的“我是”和“我不是”。

在施拉泽的作品中,铅笔是常用的材料。在一层又一层的覆盖的颜色中,隐约的线条都是由铅笔绘制而成,像是流行与魏晋时期的高古游丝线描,绵长而纤细。看似简单的画面,其实是非常复杂的。施拉泽会把画布水平地放置在地板上,再在画布上倒上液体的颜料,随着颜料的流动,铅笔的笔痕也不断流动,制造出细腻的纹理。“有些像羽毛,也像水波纹,或是像磨砂玻璃上的呼吸。”就像水波纹一样,呼吸也是施拉泽强调的元素。

施拉泽·赫什阿里作品《大图景》

施拉泽·赫什阿里作品《大图景》

伊朗的“局外人”

2013年的威尼斯双年展上,施拉泽拿出了一件装置作品《呼吸》。这是一个方形的空间结构,表面被黑毛毡所覆盖,经过一条通道可进入其中一个昏暗的白色空间,四壁各有一个屏幕,分别播放着佛教、基督教、犹太教和伊斯兰教的人声颂唱,声音与图像相结合,捕捉了声音表演者一开一合的呼吸。参观者靠近某一个屏幕或站在空间中央时,听到的声音都是不同的。

看施拉泽的作品,很难判断出她的文化背景。伊朗裔的身份究竟给她的艺术创作带来了什么,让她可以在七八十年代的英国艺术界崭露头角,也是人们对她最大的好奇。

1955年,施拉泽出生在设拉子这个伊朗南部最大的城市,距离首都德黑兰有900多公里远。施拉泽从小的生长环境,是一个“兼并东西方思想的知识分子家庭”,父亲精通波斯文化、诗歌和艺术,父亲的兄弟则研究西方哲学,并将尼采的许多著作翻译成波斯语带进伊朗。

1974年,19岁的施拉泽跟随家人搬到伦敦生活,因为有艺术的基础,很快就考入切尔西艺术学院学习。起初,她感兴趣的是戏剧,后来“爱上了视觉艺术,没有什么原因,一切都自然而然地发生了”。

施拉泽离开伊朗时,伊朗还是一个社会西化的工业大国,民主与自由是默认的状态。1979年之前,伊朗经济已持续近15年的高速增长,整个国家似乎就要实现巴列维国王自诩的“世界第五强国”和“伟大的文明”的梦想了。施拉泽记得,民主是她从小学习的概念,“父亲说民主就像骑自行车一样,你必须学会骑自行车”。但年轻的她并不太清楚,伊朗底层民众与上层社会的鸿沟已越来越大。直到1979年,一场伊斯兰革命将这个国家拉出了原有的发展轨迹,迅速从世俗化到伊斯兰化,就像这场革命的精神领袖霍梅尼说的那样:“不要西方,不要东方,只要伊斯兰。”伊朗发生了翻天覆地的变化。

施拉泽2020年的雕塑作品《二重奏》,灵感一部分来自于2018年的敦煌之行

施拉泽2020年的雕塑作品《二重奏》,灵感一部分来自于2018年的敦煌之行

这一切变化,施拉泽没有亲身经历过。到伦敦后,她并未觉得在文化和身份上有格格不入的感觉,她一边学习着西方语境下最前卫的当代艺术,一边远远地观望着家乡发生的社会变革。1979年的革命之后,一家人曾经想回伊朗的计划被彻底打破。施拉泽在此前的采访中说过,她回不去了。她可能在那个社会被杀害,因为她无法保持沉默……她觉得自己已是个“局外之人”,就这样,她一直在伦敦工作和生活到现在。

2000年左右,在离开伊朗多年后,施拉泽第一次回到故乡。当时她已是一位在西方艺坛颇具影响力的艺术家,虽然仍是一副伊朗面孔,说着波斯语,但她已无法在找回从前对伊朗的记忆。“社会完全变了,和我离开的时候完全不一样,说实话,我不喜欢这样的感觉。在伊朗,人们有了新的讲话和表达方式,虽然我仍说波斯语,但还是很难和他们交流。这里缺乏思想和表达的自由,没有对个人意见的尊重。”

与很多拥有复杂文化背景的艺术家和作家相比,施拉泽并不通过艺术去寻找自己的身份认同和文化属性,她不太会被这个问题困扰。一方面归因于早期多元的家庭教育,她也没有经历过伊朗社会最深刻的变革;另一方面,她也认为,“身份认同不是固定不变的,随着生活的变化,我们的身份认同也在不断改变。重要的是我们要有能力拥抱这些改变的时刻。我一直相信我的波斯血统是自己重要的一部分,就像我眼睛的颜色一样。但是没有必要去寻找它,对我来说,其他的文化就像一面镜子,我能够从中看到自己的倒影”。

正因为如此,施拉泽作品中带着一种超越政治纷扰的纯净感。从这个层面身上说,她的作品不讨论政治,很少涉及社会矛盾与冲突,她更在乎形而上的宇宙、生命、时间、宗教性这些命题。这也使她的作品看似抽象又晦涩难懂,但其实打破了国家、宗教、人种的边界,好像看不懂,却又好像都能感受到点什么,带着人们回归到艺术的本质上去。

但如果将施拉泽的作品完全看为感性的表达,也不全对。年轻的时候,在成为艺术家之前,施拉泽差点去学数学,她痴迷于数字的组合以及数学与宇宙、艺术之间的关系。后来,她用理性的分析去控制画面的构成,来达到更好的视觉效果。“艺术和数学都是向我们揭示世界本质的寓言。我们需要理性和感性去理解这个世界。如果说科学给予我们知识,艺术则给予我们意义。而这两者都融入到了我的作品中,指向一种朦胧感觉和线性理解的统一。”施拉泽说。

20世纪80年代,施拉泽最初走上西方当代艺术的舞台,凭借的是雕塑。她与安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)、理查德·迪肯(Richard Deacon)和托尼·克拉格(Tony Cragg)这些艺术家一起,参与了“新英国雕塑家运动”,成为英国新雕塑的象征,施拉泽是其中唯一的女性。1994年,施拉泽被“透纳奖”提名,但那一年得奖的是安东尼·葛姆雷(Antony Gormley),如今也是英国国宝级的雕塑家。所有这些在80年代以雕塑为主的艺术家们,他们的作品之间看不到什么关联,也没有风格上的相似性。施拉泽觉得这是后现代时期艺术发展最积极的一面:“它消除了既定的中心,同时也消除了关于种族和性别的等级制度。”

这几年的施拉泽,喜欢上了中国的文化。前年她去了敦煌,疫情期间她在家读中国的诗歌。她读寒山的诗,一位唐代的诗人。“他住在1200年前的浙江天台山。他写道:‘此时迷径处,行问影何从?’在这首诗里,寒山描绘了事物的瞬息万变,成为我隔离期间的慰藉。”在另一首诗中,他描写了一只鸟是怎样按音阶唱出每个音符的。“对我来说,他的诗将我带到宇宙的面前,直观宇宙的运转。”施拉泽说。 施拉泽伦敦伊朗革命伊朗伊斯兰革命艺术伊朗经济文化伊朗伊朗政治