“包裹”尚未完成

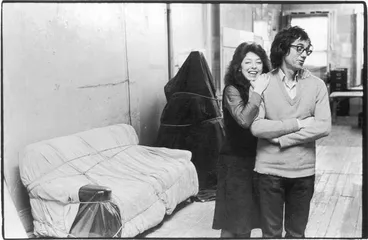

作者:陈璐 1976年12月29日,艺术家克里斯托和妻子让娜-克劳德在他们纽约公寓的阁楼上,可以注意他们后面被包裹的家具

1976年12月29日,艺术家克里斯托和妻子让娜-克劳德在他们纽约公寓的阁楼上,可以注意他们后面被包裹的家具

“克里斯托&让娜-克劳德,巴黎!”

2020年5月31日,84岁的保加利亚艺术家克里斯托在纽约市的家中过世。离开前夕,克里斯托仍在为他新的项目忙碌,这是他和让娜-克劳德早就设想好的计划,要将巴黎凯旋门包裹起来。让娜-克劳德是克里斯托的妻子,也是他艺术创作上的最佳合作伙伴,在2009年时便已离开人世。

然而,由于新型冠状病毒的原因,这个项目被推迟了一年,将在2021年9月进行。同时被打乱计划的还有巴黎蓬皮杜艺术中心的展览,“克里斯托&让娜-克劳德,巴黎!”这个大型回顾展原本计划于今年3月18日开幕,也因为新冠疫情被推迟到7月1日。尽管克里斯托亲自参与了这两个项目的策划,并事无巨细地确认了如何包裹凯旋门的一切细节,却没能亲眼见到它们的实现。

巴黎,是克里斯托艺术生涯的开始,也是他和让娜-克劳德相识相爱之地。1935年6月13日出生于保加利亚的克里斯托,自幼学习绘画,1952年进入首都的索菲亚艺术学院学习古典艺术。在那里,他被期望能够做出顺应体制要求的民粹主义宣传。后来克里斯托曾在采访中提到,其中一次宣传任务是,帮助东方快车沿途的农民布置他们的干草堆和机器,使之显得熙熙攘攘且繁荣昌盛。但与此同时,这段经历也教会了他如何在开放空间工作,以及如何与学术界以外的人打交道。

不过,这种扼杀了艺术生命的政治环境令克里斯托感到窒息,所以他搬到了布拉格。当匈牙利革命爆发时,他躲在一辆载满医疗用品的货车里,一路从捷克斯洛伐克流亡到维也纳。在维也纳美术学院学习了一个学期后,他又去了日内瓦,然后在1958年来到巴黎,靠画肖像画养活自己。并且,以给让娜-克劳德的母亲绘画肖像为契机,克里斯托与其一生的伴侣相遇。

1962年6月,巴黎J画廊的展览中,让娜-克劳德站在作品《组装墙》(Wall Assembly)前

1962年6月,巴黎J画廊的展览中,让娜-克劳德站在作品《组装墙》(Wall Assembly)前

“克里斯托在索菲亚国家美术学院接受过古典艺术训练。1958年3月,在他离开保加利亚,抵达法国之前,克里斯托有机会在布拉格、维也纳和日内瓦探索现当代的前卫作品。”此次展览的策展人苏菲·迪普莱(Sophie Duplaix)向本刊评价道,“在巴黎,他对艺术领域的时事了如指掌。随后,他寻求发展自己的艺术语言,不仅回应着他在博物馆和画廊看到的东西,特别是动态速写和材料绘画,并且也以完全个人的方式发展他的包装语言,先是油漆罐,然后是各种各样的物体。在这些作品中,他对雕塑的关注是显而易见的,通过包裹物体所用的织物,他试图强调他所创造的体积的线条。木桶的使用证实了这一关注,同时让娜-克劳德在城市空间的第一个项目出现,在这个项目中,艺术家们设想了同样的包裹方法,但是在公共空间。”

这个城市项目正是克里斯托和让娜-克劳德合作的第一件作品《铁幕》(Iron Curtain)。让娜-克劳德出生于法国贵族家庭,和克里斯托宛如命运中的伴侣,两人同年同月同日出生。1958年,克里斯托在巴黎遇到让娜-克劳德时,他已经开始包装家具和油桶等物品,但是让娜-克劳德鼓励他把这种艺术语言呈现到更大的空间里。

1961年,欧洲局势不稳定。在8月德国建起柏林墙后两个月,爆发了“1961年巴黎惨案”,法国警察袭击了约3万名阿尔及利亚示威者,这使得巴黎的局势日益紧张。为抗议这一切,克里斯托和让娜-克劳德两人在巴黎的一条狭小的街道上,用89个金属油桶砌起一堵高达4米的高墙,堵住了小巷。这道非法的路障在此停留了8个小时,直到警察要求移除它。

克里斯托曾在BBC的纪录片《克里斯托和让娜-克劳德——艺术之纪念碑性》中如此形容自己的妻子,“她因为对我的爱而成为一个艺术家”。从1961年开始,两人持续合作。最初几十年,他们只使用克里斯托的名字,因为当时的环境对女性艺术家并不友好。直到1994年,让娜-克劳德才作为他的合作者被添加到作品的创作者中,落款均以“克里斯托和让娜-克劳德”书写。

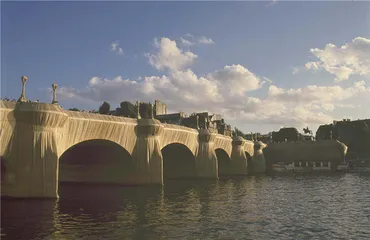

凯旋门这个项目,是他和妻子在1964年策划的,但因为其独特的政治寓意,直到近60年后才得以实现。此前,他们共同在巴黎完成的最大型的作品是《包裹新桥》(Wrapped Pont Neuf)。这个项目起始于1975年,其间花费了他们10年时间来说服相关政府机构和居民同意。最终,当艺术家们终于被批准获得新桥的使用权时,被超过4万平方米的机织布包裹的新桥,在光线的作用下,日夜都闪烁着金色砂岩的色彩,使得这座古老的桥梁焕发出全新的艺术美感。

这次的凯旋门项目,是克里斯托自1985年与让娜-克劳德共同完成新桥项目后再次在巴黎创作的作品,也是他在2009年妻子去世后,对包装技术的首次重新使用。策展人苏菲·迪普莱向本刊介绍道,当年轻的克里斯托来到巴黎时,他住在一间女佣的房间里,从那里可以看到凯旋门。“凯旋门由于其所处的地点,具有强烈的象征意义,但对刚刚抵达巴黎并且工作室就在附近的克里斯托来说,这也是值得征服的纪念碑。它们的体形非常宏大和简洁,可以完美地凸显克里斯托和让娜-克劳德的建筑风格。”

2017年6月,在意大利伊塞奥(Iseo)湖上出现的《漂浮码头》(The Floating Piers)是克里斯托和妻子让娜-克劳德共同完成的最后一件大型室外公共艺术装置

2017年6月,在意大利伊塞奥(Iseo)湖上出现的《漂浮码头》(The Floating Piers)是克里斯托和妻子让娜-克劳德共同完成的最后一件大型室外公共艺术装置

尝试包裹长城的艺术家

“尝试包裹长城的大地艺术家”,中国互联网上的追悼文章,试图将克里斯托夫妇与中国之间建立起某种联系,纷纷使用了此类标题。但与两位艺术家结识多年的策展人程昕东告诉我,“他们最想在中国实现的项目,其实是包裹天安门”。

1993年,刚刚进入巴黎法兰西画廊工作的程昕东,是法国艺术圈少见的东方面孔,有机会接触到20世纪很多伟大的艺术家,其中便包括克里斯托和让娜-克劳德,“他们夫妇是形影不离,最先吸引人注意的是老太太。她个子不高,一头爆炸的火红头发,打扮讲究,看上去非常有力量”。

1991年,克里斯托夫妇首次访问上海。“他们表示想在中国做个计划,”程昕东回忆道,“我马上想到有两个地方是最好的选择。要么是天安门城楼,要么是长城,这也是他们的选项。但是他们最愿意包的就是天安门了。”

在程昕东看来,夫妇两人有着互补的性格,克里斯托显得低调沉默,而让娜-克劳德则会滔滔不绝地讲述着新近的项目和计划。实际上,自1958年相识后,在近50年里,这对夫妇一直作为不可分割的整体进行创作。1964年,克里斯托感受到当代艺术的中心逐渐从巴黎转移到纽约,便携全家定居美国,并很快成为这个先锋艺术中心的领军人物。

他们在美国第一个野心勃勃的项目是科罗拉多州的《山谷帷幕》(Valley Curtain)。1972年8月10日上午11点,一道20.02万平方英尺(1.86万平方米)的橙色尼龙织物,在35名建筑工人和64名临时帮手、艺术学校大学生,以及自由艺术工人的帮助下,穿过赭色的山谷,出现在第325号高速公路上。这张悬挂在来复隘口(Rifle Gap)的“山谷帷幕”受到当地居民的热情欢迎。

不过,和其他很多项目一样,《山谷帷幕》极易受到外在因素的干扰,在安装28小时后,就被一场时速高达60英里的暴风摧毁了。但当克里斯托被问到“来复隘口的峡谷在《山谷帷幕》后,是否一点都不受到影响”时,他的回答是:“难道圣维克多山在塞尚之后还与以前一样吗?”

1976年《山谷帷幕》(Valley Curtain)出现在美国加利福尼亚

1976年《山谷帷幕》(Valley Curtain)出现在美国加利福尼亚

这对搭档一起完成了21件大地艺术作品、12件雕塑作品,改变了整个建筑和景观,同时改变了游客的地点和空间感,影响了全世界艺术家对艺术作品的认识观。1976年,他们在北加利福尼亚州的索诺玛与马琳镇展示了作品《奔跑的栅栏》(Running Fence)。在经历42个月的努力,在18次公开听证会、加州高等法院三次开庭之后,200多万平方英尺的白色尼龙织物终于如愿以偿地悬挂在加州59位农场主的私人土地上,一路顺着加州地貌,奔腾入海。

1983年,他们使用超过60万平方米的粉红色布料,包裹了佛罗里达的11座岛屿,从高空俯瞰,这些岛屿如同漂浮在碧海上的粉色睡莲;1991年,他们在日本东京北面的山坡和美国南加州的田野上,分别插上1340把蓝色和1760把黄色的伞,这些巨伞高6米、直径8.66米,在山坡田野上延绵不接,蔚为壮观。

不过,1995年6月包裹德国柏林国会大厦,是理解他们为什么希望在中国包裹天安门的一个极佳例子。由于柏林国会大厦极为敏感的政治性,这个项目历经24年才得以实现。克里斯托夫妇不厌其烦地修改作品方案,锲而不舍地游说包括德国三大政党的190位议员在内的662位代表。尽管该方案在1977年、1981年和1987年三次被官方否决,但1995年,德国国会最终以292票对223票(其余为弃权票)通过了该项目。这个项目先在城堡和飞机库进行测试,并且因为克里斯托收到了死亡威胁,他还请了保镖。

最终,艺术家用超过10万平方米镀铝防火聚丙烯面料以及1.5万米绳索,成功包裹了国会大厦。程昕东仍然记得,当时几乎所有国际新闻的头条都与这个项目有关。他为此特地从巴黎赶到了柏林,直到站在被包裹的国会大厦下面时,才切实感受到两位艺术家的伟大。实际上,在被包裹的柏林国会大厦展出的两周时间内,这件奇特的作品吸引了多达500万名游客,成为战后柏林最受瞩目的艺术品之一。

“克里斯托和让娜-克劳德总是非常仔细地考虑他们项目的背景。被包裹的国会大厦显然具有这种政治含义,其根源可以在克里斯托过去在东方的生活中找到。《门》与漫步的想法产生了共鸣,这也是两位艺术家给纽约人带来的第一个重大项目,他们自1964年就住在这里,想象了许多尚未见天日的项目。与此同时,《新桥》是与作为文化之都的巴黎展开的对话。”苏菲·迪普莱对本刊分析说。

从设计到施工,经过10年努力,《包裹新桥》(Wrapped Pont Neuf)成为两位艺术家留在巴黎最大型的艺术项目

从设计到施工,经过10年努力,《包裹新桥》(Wrapped Pont Neuf)成为两位艺术家留在巴黎最大型的艺术项目

这些作品耗资巨大,然而这对艺术家夫妇决定完全依靠自己来为这些庞大的项目支付资金,他们通过出售预备图纸、计划和筹款等方式进行操作,拒绝资助和捐赠,以便确保自己的艺术自由。同时,每件作品几乎都要花费很多年与地方政府申请批准,去克服几乎不可能实现的制作及搭建工程,只为了那短暂几天的展期。

“克里斯托和让娜-克劳德的工作过程完美,并且无懈可击。最令人惊讶的是,他们利用了资本主义制度作为泉源,最终创造出拥有纯净之美和愉悦之源的作品,正如他们自己所说,这些作品严格意义上都是以自由为名,毫无用处。”苏菲·迪普莱强调道,因为克里斯托和让娜-克劳德完全独特的创作手法,他们实际上与从事大地艺术的艺术家们毫无关系,“他们彼此处在一个完全不同的体系中。克里斯托和让娜-克劳德所处的体系有两个同等重要的阶段,一个是谈判,可以持续很长时间,另一个是作品的临时展示,通常是两周。而对于这种规模的项目,自行筹资的做法也完全是他们所特有的。”

后来,程昕东时不时会在不同场合与克里斯托和让娜-克劳德相遇。每年圣诞节,程昕东还会收到来自艺术家的明信片,正面印着的他们项目的设计草图或者图片,背后落款则永远是“克里斯托和让娜-克劳德”。“我感觉做这件事的应该是让娜-克劳德。”程昕东遗憾地表示,她就像是他们项目中负责台前的那个人,包揽着许多行政事务,所以当她去世之后,明信片也就中断了。

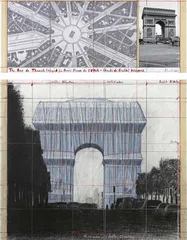

克里斯托和让娜-克劳德为“被包裹的凯旋门”项目绘制的设计草图

克里斯托和让娜-克劳德为“被包裹的凯旋门”项目绘制的设计草图

有时程昕东也会想,当年让娜-克劳德热切地跟他讲述着有关中国计划的构想时,是否也是希望自己能够主动充当起这个设想的中间人,为项目中可能遭遇的语言和其他困难,提供协调和帮助。但他终究退缩,因为那其中将耗费的心神令他想都不敢继续想下去。

然而,对于克里斯托和让娜-克劳德,这个过程也是项目的关键意义所在。“对我来说,美学就是这个过程中涉及的一切——工人、政治、谈判、施工难度,以及与数百人打交道,”克里斯托在1972年告诉《纽约时报》,“整个过程变成一种审美——这就是我感兴趣的,发现过程。我让自己与他人对话。”

明年春天,在巴黎蓬皮杜文化艺术中心和国家纪念碑中心的监督下,凯旋门将被近27万平方英尺的蓝色可回收聚丙烯纤维和约2.3万平方英尺的红绳来包裹,该项目将会持续两周,这将成为这位传奇艺术家最后的纪念碑。

2005年纽约中央公园,克里斯托和让娜-克劳德站在作品《门》(the Gates)前,克里斯托认为“纽约是一个适合散步的城市” 克里斯托让娜-克劳德巴黎艺术美术

2005年纽约中央公园,克里斯托和让娜-克劳德站在作品《门》(the Gates)前,克里斯托认为“纽约是一个适合散步的城市” 克里斯托让娜-克劳德巴黎艺术美术