迟子建:火车是我小说中人物命运的生命线

作者:迟子建迟子建,当代作家

对于迟子建来说,火车始终是她的小说中人物命运的生命线。

在作品《踏着月光的行板》中,她记叙了一对分居两地的恩爱民工夫妻的故事,在中秋节一天中,他们怎样在慢行列车上,一次次遗憾错过。在作品的结尾,迟子建将主人公的命运交错通过“列车”上升到极致:在月亮升起后,在两列相向而行的列车上,一个刹那间,两人互望一眼。

但是,火车不仅只是迟子建的创作元素,还早已寄托了她更多的情感。

出生在东北的她,从小听着“火车火车呜呜响”的儿歌长大;十七岁的她第一次便是坐着火车外出求学;20多年前,她有着和爱人坐着三四小时的慢车的深刻回忆……

她曾在慢行的老火车上,写过《伪满洲国》的片段,也将火车上疲惫的民工等众生相融入到自己的作品中,成就了《雪窗帘》、《世界上所有的夜晚》等小说里感人生动的描写。

她最爱火车旅行。不过,如今的列车早已提速,快速列车也让风景成了飞翔的云彩。

当便利的铁路让世界没有“角落”时,人类是否就少了一道妖娆的风景线了呢?

Q:东北“老铁路”慢车为何让您如此怀恋?

A:我出生于大兴安岭,如果让我回忆岁月的声音,就是“咔嚓——咔嚓——”火车行进的声音……如果说匍匐的铁轨像山脉一样绵绵无尽,那么我们的梦想依托于它,也是绵绵无尽的,关于它的故事也就不会终结。

Q:您记忆最深的慢车旅行故事是什么?

A:一次是1988春节前,我从坐火车回塔河,靠的窗破了洞,几乎被冻僵了,到了温暖的家后,母亲叫着我的乳名迎上来……还有一次是我把卧铺让给一位病入膏肓的人,坐在他的硬座上,熬了一夜,而那是他的最后一趟列车。

Q:您如何看待“中东铁路”等老铁路的历史价值?

A:没有中东铁路,就没有我现在生活的城市哈尔滨的兴起。在我的作品《伪满洲国》里,老铁路贯穿始终……老铁路在某种意义上,是中国近现代史的骨骼神经。

编辑 / 天健 剪辑 / 译丹 设计 / 洪靖惠

| 封面大使 |

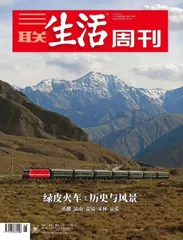

《三联生活周刊》新刊《绿皮火车:历史与风景——滇越、凉山、嘉镜、牙林、杭州》中,我们关注了老铁路和慢车旅行背后的人文故事。 绿皮火车下的历史与风景有哪些让我们留恋的?京张、牙林等老铁路线上又有哪些值得我们关注的历史和文化价值?……本期新刊,让我们坐着绿皮火车,共同启程。

《三联生活周刊》每期都会邀请一位文化公众人物 / 明星来担任当期封面故事的引荐人(封面大使),以10分钟的音频形式来分享自己与封面专题相关的个人经历或知识、文化记忆。

点击下图,听到更多封面大使的声音 ↓